面肌抽搐

概述

面肌抽搐或称阵挛性面肌痉挛(clonicfacialspasm),以一侧面肌抽搐样收缩为特点。发病可在任何年龄,儿童也可发病,但以中年妇女为多。特发性病例多见,或为特发性面神经麻痹暂时或永久性后遗症。目前尚未查到权威性的较全面的发病率统计学资料。 流行病学: 目前暂无相关资料

病因

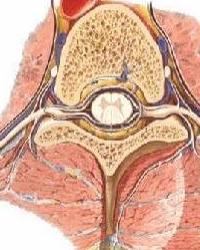

面肌抽搐的病因并不清楚可能为面神经的异位兴奋或伪突触传导引起。近年来国内外都有报道,手术及尸检材料已证实面肌抽搐是由于某种压迫使面神经的传导发生病理性干扰所致,绝大部分患者是由于正常的血管交叉压迫,如小脑后下动脉小脑前下动脉、椎动脉的压迫。偶尔由于动脉瘤、动静脉畸形或脑瘤等对面神经根部的压迫所致。极少数患者为外伤、肿瘤或外科手术后出现患侧面肌抽搐 发病机制: 血管交叉导致的机械性压迫能把神经纤维挤压在一起,使其髓鞘脱失,导致神经轴突间的动作电流短路现象,这就是引起半侧面肌抽搐的病理机制。

有报道用3D-TOF磁共振血管成像脑干薄层扫描检查面肌抽搐的患者,发现90%的患者为面神经根部的血管压迫。少数病例可由脑桥小脑角肿瘤或椎动脉瘤所引起。另外一部分患者为特发性面神经瘫痪恢复后出现继发性的患侧面肌抽搐。发病机制仍健康搜索不清楚,可能为面神经炎导致神经脱髓鞘的病理改变鶒在治疗后未能恢复正常,仍存在部分健康搜索的髓鞘脱失,使面神经健康搜索的电传导易受泛化所致。或面神经炎累及脑干内神经核团,形成类似的癫痫病灶而产生面部肌肉的发作性抽动。外伤、肿瘤或外科手术后出现患侧面肌抽搐健康搜索,可能为面神经的恢复过程中与其他脑神经出现短路,当其他神经兴奋时也出现一侧面部肌肉抽动。

实验室检查

辅助检查

可选择脑电图、SPECT扫描和PET扫描。颅内占位性病变可通过头颅X线摄片、脑CT和MRI检查进行定位及定性诊断;脑血管病变可选择脑血管功能检测仪、经颅多普勒以及造影(气脑、脑室脑血管造影)。3D-TOF磁共振血管成像可以比较清楚地显示面神经周围血管异常扩张或增生,使我们了解面神经的受压情况,故此方法为目前面肌抽搐病因诊断的最佳影像学检查方法。体感诱发电位、脑干诱发电位(听觉、视觉诱发电位)对脑神经及肌肉病变的定位诊断具有重要意义 >脑脊液

临床表现

面肌抽搐是指面神经所支配的肌肉发作性无痛性收缩,首发症状常从下睑眼轮匝肌的轻微颤搐开始,逐渐向上扩展至全部眼轮匝肌进而向下半部面肌扩展,尤以口角抽搐较多。严重者整个面肌及同侧颈阔肌均可发生痉挛,眼轮匝肌严重痉挛时使眼不能睁开从而影响行走和工作,并可伴轻度无力和肌萎缩。精神紧张、疲劳、自主运动时加剧,睡眠时消失。面肌抽搐不伴疼痛,面肌随意性收缩在非面肌抽搐时一般不受影响。肌电图发现刺激下颌缘支(marginalmandibularbranch)诱发眼轮匝肌(musculusorbicularoculi,MOO)肌电位,此称为MD-OC反应正常人无此反应而面肌抽搐患者MD-OC反应均存在

并发症

诊断

根据临床特征性表现:多在中年以后发病,女性较多。开始多为眼轮匝肌间歇性轻微颤搐,逐渐扩散至同侧其他面肌,如口角肌肉,严重者累及颈阔肌。抽动逐渐加重,可因精神紧张、疲劳和自主运动加剧,入睡后停止健康搜索。无神经系统阳性体征健康搜索。诊断不难。

根据临床特征性表现:多在中年以后发病,女性较多。开始多为眼轮匝肌间歇性轻微颤搐,逐渐扩散至同侧其他面肌,如口角肌肉,严重者累及颈阔肌。抽动逐渐加重,可因精神紧张、疲劳和自主运动加剧,入睡后停止健康搜索。无神经系统阳性体征健康搜索。诊断不难。

鉴别诊断

需与以下疾病鉴别: 1.功能性眼睑痉挛发生于老年妇女,常双侧性,无下半部面肌抽搐。 2.习惯性抽动症多发生在儿童及青年,常为较明显的肌肉收缩,与精神因素有关。 3.Meige综合征 也称为睑痉挛-口下颌肌张力障碍综合征,表现两侧睑痉挛,伴口舌、面肌下颌、喉和颈肌肌张力障碍,老年妇女多发。 4.神经精神抑制剂引起面肌运动障碍(facialdyscinesia)者有新近服用奋乃静、三氟拉嗪、氟哌啶醇等强安定剂或甲氧氯普胺(胃复安)的病史,表现为口健康搜索的强迫性张大或闭合,不随意舌外伸或卷缩等。

治疗

1.镇静药物治疗

(1)卡马西平:一般400~600mg/d口服时症状开始改善,600~1000mg/d时发作完全消失。但停药后可迅速复发,因而需长期维持治疗健康搜索。持续好转率为35%完全控制率为22%。因此可用卡马西平治疗面肌抽搐有肯定疗效,但需较大剂量,长期服用长期服用较大剂量的卡马西平常可出现头晕嗜睡、共济失调、白细胞减少等副作用。其有效的作用机制可能与降低面神经核的兴奋性,从而减少其异常放电有关。

(2)氯硝西泮(氯硝安定)每次0.5~1mg,3次/d服用,可使症状减轻,剂量加大后常有乏力、嗜睡等副作用。

(3)巴氯芬(氯苯氨丁酸)鶒:首次用5~10mg/d,分1~2次服用每2~3天增加5~10mg直至每天30mg。48h后症状可明显改善,3个月后症状完全消失。

2.肉毒杆菌毒素A(BTXA)治疗 BTXA的注射部位为:

(1)下眼睑:从内眦至外眦之间,均分为4等份,在每1等份中点,距下睑缘5mm处注射BTXA5~5.5U如睑痉挛程度较轻BTXA的注射剂量可适当减少。

(2)上眼睑:从内眦至外眦之间的中点,各向两侧外移5~8mm鶒,距上睑缘5mm处注射BTXA5~5.5U鶒,一般选择1~2个点注射即可。上眼睑注射BTXA时,应注意一定要避免直接注射到上眼睑的正中央部位。因为此部位是提上睑肌的附着部位,将BTXA直接注射于此可使提上睑肌麻痹健康搜索导致上眼睑下垂。

(3)眼外角:眼外眦的外侧部分眼轮匝肌的肌肉较多,所以在原发性眼睑痉挛的患者中有许多人主诉他们此处的肌肉痉挛是非常严重,故此处的注射部位相对较为集中。一般在外眦外侧5~8mm处注射3~4点,每点的间距为5mm左右呈三角形或四边形排列。在患侧的颞部及颧部抽动的肌肉上多增加注射部位。在鼻翼的外侧及鼻唇沟上相应地注射2~3个部位。上唇注射部位应当尽量地减少,因为上唇及外侧口角部位如果注射较多的BTXA,将势必导致相应口角的下坠严重者可有口角流涎及口内存饭等表现。下唇及腮部注射部位也需据病情而定,其注射部位可以选择较多。注射计量多采用每点最多5~6UBTXA每点的剂量过大易产生较多的副作用。患者在治疗之后的4~7个月内,效果一般较为满意。由于BTXA的作用逐渐地减弱,面积痉挛的表现逐渐复发,大多数患者需要在第一次治疗半年之后再进行重复治疗。但是,由于面肌抽搐的程度已较前有明显的减轻故所需要的BTXA的治疗剂量将大大减少。该治疗可持续应用数年,但达到痊愈的患者较少。少数患者由于在治疗后产生的BTXA抗体较多,影响了治疗效果鶒,可换用F型肉毒杆菌毒素(BTXF)进行治疗。

3.阻滞疗法与手术治疗 神经干阻滞疗法鶒是从茎乳孔刺入进行药物性神经阻滞可获满意效果,重症可试用50%酒精1ml行皮下面神经分支阻滞或茎乳孔处面神经干注射0.3~0.4ml阻滞。但在制止痉挛同时,可产生不同程度的面肌瘫痪。 预后: 患者健康搜索在BTXA治疗之后的4~7个月内,效果一般较为满意但大多数患者需要在第一次治疗半年之后再进行重复治疗达到痊愈的患者较少。近有人试用颅后窝微血管减压术治疗,痊愈率达60%但仍有许多患者在6~18个月期间复发患侧的面肌抽动。特发性面神经麻痹所致或可为永久性后遗症。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

中文

中文