郎中

名称由来

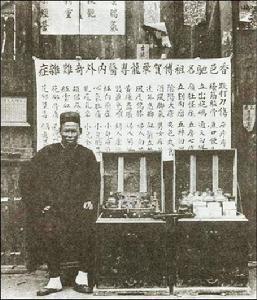

古人为何把医生叫做“郎中”呢?任何一个民族的蒙昧时代,可以治病救人的医学总归是不发达的,医生与巫术也总是纠缠在一起,分不清什么为医、什么是巫,医与巫合称“巫医”。据记载,唐代时,巫医的地位十分低下,但部分长期为皇室治病的御医却得到皇帝额外的封赏,人们为示尊重,就称有医道的巫医为郎中或大夫。到了宋代,郎中或大夫就替代了巫医而成了职业名称。不过有一个奇怪的现象,就是黄河以北大多称医生为“大夫”,而黄河以南又多称“郎中”。至于这是何种原因造成的,谁也讲不清了。

古人为何把医生叫做“郎中”呢?任何一个民族的蒙昧时代,可以治病救人的医学总归是不发达的,医生与巫术也总是纠缠在一起,分不清什么为医、什么是巫,医与巫合称“巫医”。据记载,唐代时,巫医的地位十分低下,但部分长期为皇室治病的御医却得到皇帝额外的封赏,人们为示尊重,就称有医道的巫医为郎中或大夫。到了宋代,郎中或大夫就替代了巫医而成了职业名称。不过有一个奇怪的现象,就是黄河以北大多称医生为“大夫”,而黄河以南又多称“郎中”。至于这是何种原因造成的,谁也讲不清了。

汉初,官吏主要有两个来源:一是按军功爵位的高低,选任各级官吏,二是选自郎官,即郎中令属下的中郎、侍郎、郎中、议郎等。郎官的职责是守卫宫殿和做皇帝随从,经过一段时间,中央或地方官有缺额,即可由郎官中选用。军功地主到武帝时已经没落。郎官多出自“任子”或“赀选”,难于选拔真正的人才。

宋以前,对医生的称呼较为复杂,一般根据其专科进行称呼,如食医、疾医、金疮医等。宋代始,南方习惯称医生为郎中,北方则称医生为大夫。相沿至今。

1.医生最早是对学习医学的人的称呼,。“医生”一词,始见于《唐六典》:“ 医生四十人”,即指学习医学的人。唐代置学习医,故有了“医生” 之称。医生还有大夫、郎中、杏林等别称。直至近代,医生才成为为业医生者之通称。

1.医生最早是对学习医学的人的称呼,。“医生”一词,始见于《唐六典》:“ 医生四十人”,即指学习医学的人。唐代置学习医,故有了“医生” 之称。医生还有大夫、郎中、杏林等别称。直至近代,医生才成为为业医生者之通称。

2.大夫是北方人对医生的尊称。大夫本是官名。三代时,天子及诸侯皆设之。分为上大夫、中大夫、下大夫 3 级。秦汉以来,有御史大夫、谏大夫、太中大夫、光禄大夫等名。清代文官阶自正一品至五品,亦称大夫。旧时,太医院专称大夫。加之唐末五代以后官衔泛滥,以官名称呼逐渐形成社会风气,所以,北方人尊称医生为“大夫”。为了区别于官名,将称医生为“大夫”的“大”读成 dài,而不读 dà。

4.坐堂医是在中药店中为患者诊脉看病的中医大夫。坐堂医源于汉。相传汉代名医张仲景曾作过长沙太守,每月的初一和十五他坐堂行医,并分文不取。为了纪念张仲景崇高的医德和高超的医术,后来许多中药店都冠以某某堂,并把坐在药铺里诊病的医师称为“坐堂医”。这种称呼一直沿用至今。

社会地位

“三教九流”一般都理解为古代职业的名称,并认为这是泛指旧时下层社会闯荡江湖从事各种行业的人。古代白话小说中的“三教九流”,往往含有贬义。

“九流”分为“上九流”、“中九流”、“下九流”。“上九流”是:帝王、圣贤、隐士、童仙、文人、武士、农、工、商。“中九流”是:举子、医生、相命、丹青(卖画人)、书生、琴棋、僧、道、尼。“下九流”是:师爷、衙差、升秤(秤手)、媒婆、走卒、时妖(拐骗及巫婆)、盗、窃、娼。

医乃中九流,比士、农、工、商下一等。地位不会很高。

六部郎中

概述

确切说,刑部下各司虽然以省命名,但这表示该司主管对应省份的相关司法事务,但不限于主管该省的司法事务,还有其它兼管事项。而这些司都是刑部管辖下的一级机构,不能说在外省有下司。除刑部外,部属各司还以省命名的有户部。权责与刑部相类似,也是主管对应省份的财政等事务。

以清朝为例,六部下属各司的主管范围为:

吏部

文选司:掌文职官员班秩的迁除,官吏的选拔。

考功司:掌官员的考核、释免、处分。

验封司:掌文职官员的封爵、褒赠、袭荫、土司嗣职之事。

稽勋司:掌管官员名籍、丧养、勋级之事。

兵部

武选司:掌武职官员的选授、品级。

职方司:掌各省的舆图。

车驾司:掌牧马政令及驿传之事。

武库司:掌兵籍、武器、乡会试的武科,及编发、戍军诸事。

礼部

典制司:掌礼仪制度的制定,表彰忠孝贞义之事。

祠祭司:掌祭祀,文武大臣的葬祭、赠谥。

主客司:掌土司及诸外藩的朝贡、接待、赏赐之事。

工部

屯田司:掌屯田事务,及陵寝,王、公、百官的坟茔修建。

虞衡司:掌山泽的采捕,陶冶器物。

都水司:掌河渠航道,道路桥梁等事务。

户部

下设江南、江西、浙江、湖广、福建、山东、山西、河南、陕西、四川、广东、广西、云南、贵州共计十四司。每司除主管对应省份的财政相关事务外,还各有兼管。如江南司兼稽江宁、苏州织造支销,江宁、京口驻防俸饷,各省平馀地丁逾限未结者。江西司兼稽各省协饷。浙江司兼稽杭州织造支销,杭州、乍浦驻防俸饷,及各省民数、谷数。福建司兼稽直隶民赋,天津海税,东西陵、热河、密云驻防俸饷,司乳牛牧马政令,文武乡会试支供,五城赈粟。湖广司兼稽奉省厂课,荆州驻防俸饷,各省地丁耗羡之数。河南司兼稽开封驻防俸饷,察哈尔俸饷,及报销未结者。山东司兼稽青州、德州驻防俸饷,东三省兵糈出纳,参票畜税,并察给八旗官养廉,长芦等处盐课。山西司兼稽游牧察哈尔地亩,土默特地粮,喀尔喀、回部定边左副将军办事官属,张家口、赛尔乌苏台站俸饷,乌里雅苏台、科布多屯田官兵番换,并各省岁入岁出之数。陕西司兼稽甘肃民赋,行销盐引,西安、宁夏、凉州、庄浪各驻防俸饷,并汇核在京支款,新疆经费。四川司兼稽本省关税,两金川等处、新疆屯务,成都驻防俸饷,并京城草厂出纳,各部院纸朱支费,入官户口,赃?银两,凡各省郡县丰歉水旱,岁具其数以上。广东司兼稽广州驻防俸饷,八旗继嗣户产更代,凡寿民、孝子、节妇受旌者,给以坊直。广西司兼稽本省矿政厂税,及京省钱法,内仓出纳。云南司兼稽本省厂课,山东、河南、江南、江西、浙江、湖广漕政,京、通仓储,及江宁水次六仓考核。贵州司兼稽各关税课,并核貂贡。

这样说吧,六部的郎中相当于现代中央部委里各司的司长,有见过哪个司长是长驻外省的(临时出差不计当然不算)。清朝时,武库司掌管的是全国的兵籍、军器、军士卫戍的编排,及武科举和习武者的教习教化之事。在清朝就有一句话叫做“武库武库,又闲又富,职方职方,又穷又忙”。武库司因为掌握兵器,成为肥差。清时,武库司设郎中三人,其中满洲二人,汉一人。在有满洲缺的官职中,满洲官是掌印官(也就是为首),汉官只是一起处理事务而已,起决定作用的是满官。因明朝时一个司原则上只设一个郎中,因此就没有分工上的问题。而清时一个司往往设几个郎中,因此,每个郎中虽说都是该司的一把手,但在处理日常事务中,会有些分工上的不同,有点类似于现代的多个副职各分管某个方面事务(当然,郎中是正职,但却有多个)。像兵部武库司下设有督学科、编军科、俸粮科、营科等机构。因此,各个郎中工作上都有不同的侧重点,如一人分管与科举、武学有关的事务,一个分管兵器相关事务,一个分管兵籍相关事务。

刑户二部各司郎中虽以省名来命名,指的是该司的郎中主管与此省相关的事务。举个例子,刑部安徽司,主要管的就是与安徽省有关的刑名(司法)事务,比如说,该省上报某个重大案件的判决,该司有复核的责任;对该省一年上报的案件进行汇总;对死刑案件进行审查等等。换句话说,也是是每年地方向刑部上报、汇总、请示等等的事务中,只要与安徽有关的都具体落实到该司,但是——但是,这并不意味着他们可以插手该省具体司法事件的审判、解决或侦查。在没有指令(如本部的委派或圣旨钦派等)的情况下,也是无权直接干预和参与地方司法。

刑部

直隶、奉天、江苏、安徽、江西、福建、浙江、湖广、河南、山东、山西、陕西、四川、广东、广西、云南、贵州共计十七司。除主管对应省份的刑名事务外,还各有兼管。如直隶司兼掌八旗游牧、察哈尔左翼所属,并理京畿道御史、顺天府、东西陵、热河都统、围场总管、密云副都统、山海关副都统、古北口、张家口、独石口、喜峰口、芦峰口、塔子沟、三座塔、八沟、乌兰哈达、喀拉河屯、多伦诺尔文移。奉天司兼掌吉林、黑龙江所属,并理宗人府、理籓院文移。江苏司兼掌各省减免之案,凡遇恩赦,审详具奏。并理江南道御史、江宁将军、京口副都统、漕运总督、南河总督文移。安徽司兼理镶红旗、宣武门文移。江西司兼理江西道御史、中城御史、正黄旗、西直门文移。浙江司兼理都察院刑科、浙江道御史、南城御史、杭州将军、乍浦副都统文移。并司条奏汇题,及各司爰书驳正者,会其成,比年一奏。福建司兼理都察院户科、仓场衙门、左右两翼监督、镶蓝旗、阜成门、福州将军文移。湖广司兼掌湖北、湖南所属,并理湖广道御史、荆州将军文移。河南司兼理礼部、都察院礼科、河南道御史、太常寺、光禄寺、国子监、鸿胪寺、钦天监、太医院、东城御史、正红旗、德胜门文移。凡夏令热审,颁行各省钦恤如制。山东司兼理兵部、都察院兵科、山东道御史、太仆寺、青州副都统、东河总督文移。凡步军营捕获盗贼,岁登其数请叙。山西司兼理察哈尔右翼、绥远城将军、归化城副都统、定边左副将军、科布多参赞大臣、库伦办事大臣所属,并理军机处、内阁、翰林院、詹事府、起居注、中书科、内廷各馆、内务府、山西道御史、北城御史、镶白旗、崇文门文移,及各省年例咨报之案。陕西司兼掌甘肃、伊犁、乌鲁木齐、塔尔巴哈台、叶尔羌、喀什噶尔、乌什、阿克苏、库车、吐鲁番、哈喇沙尔、和阗、哈密所属,并理陕西道御史、大理寺、西城御史、西安将军、宁夏将军、凉州副都统、伊犁将军文移。囚粮则以时散给。四川司兼理工部、都察院工科、四川道御史、成都将军文移。凡秋审,会九卿、詹事于朝房以定爰书,并收发刑具。广东司兼理銮舆卫、正白旗、广东道御史、安定门,广州将军文移。广西司兼理通政司、广西道御史文移。凡朝审,具题稿,囚衣则以时散给。云南司兼理镶黄旗、云南道御史,东直门文移。并司堂印封启。贵州司兼理吏部、都察院吏科、正蓝旗、贵州道御史、朝阳门文移。并定各司汉员升补。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。