岩

详细释义

汉字信息

引自:丁再献、丁蕾《东夷文化与山东·骨刻文释读》十九章第二节,中国文史出版社2012年2月版

拼音:yán ái(西南、湘西、皖南方言)

注音:ㄧㄢˊ

部首:山

部外笔画:5

总笔画:8

五笔:86&98:MDF

仓颉:UMR

郑码:LLG

笔顺编号:25213251

四角号码:22602

UniCode:CJK

统一汉字:U+5CA9

基本字义

(1)高峻的山崖:~壁。~壑。

(2)构成地壳的石头:~石。~洞。~浆。~层。熔~。

(3)险要,险峻:~险。~邑。

(4)山洞:中空成~。~居穴处。

详细字义

〈名〉

(1)形声。从山,严声。“岩”为会意字。从山,从石。本义:高峻的山崖。

(2)同本义。

高岩峭壁。——宋·沈括《梦溪笔谈》

(3)又如:岩电(山崖间的闪电);岩阿(山崖旁边凹下的地方);岩徼(山崖边远的地方);岩下(山崖之下);岩饰(岩壁上的雕饰)

(4)山峰。

阻穷西征,岩何越焉。——《楚辞》

千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。——唐·李白《梦游天姥吟留别》

(5)高山。

千岩盛阻积,万壑势回萦。——鲍照《登庐山诗》

(7)石穴,石窟。如:岩栖(居住在岩穴中。指隐居);岩穴隐相(隐居在深山野林里的高人);岩房(石房);岩窟(山洞)

(8)高出水面较大而高耸的石头。

近岸,卷石底以出…为岩。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》

词性变化

〈形〉

(1)高险。

保其岩阻。——《三国志·诸葛亮传》

常用词组

◎岩层 yán céng

地壳中成层的岩石。

◎岩洞 yán dòng

◎岩浆 yán jiāng

地球内部呈液态或糊状的熔融岩石物质,通过冷却和结晶作用,变为火成岩的熔融物质或块体。

◎岩石 yán shí

由一种或通常由两种以上矿物所组成的固结或不固结的矿物体,其一部分是生物成因的(如煤),在自然界大量存在,构成地壳的很大一部分。

山洞。

◎岩羊 yán yáng

介于绵羊与山羊之间的一种羊。雌羊有直而短的角,雄羊角粗大,不很长。无须,毛多为青褐色。常见于高山大岭上。

古籍释义

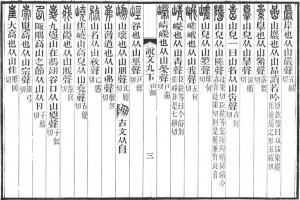

说文解字

岸也。从山严声。五缄切

说文解字注

厓也。各本作岸也。今依太平御览所引正。厂部曰。厓者、山边也。厓亦谓之巖。故厂下云。山石之厓巖。人可居也。战国䇿。巖下有贯珠者。汉书。游於巖廊之上。皆谓殿下小屋。如厓巖之下可居也。天子之堂九尺。诸侯七尺。其上曰巖廊。其下曰巖下。从山。山部之巖、主谓山厓。石部之礹、主谓积石。?声。五缄切。八部。按此篆之上旧有峯篆。乃大徐所增。古只用夆。夆、啎也。

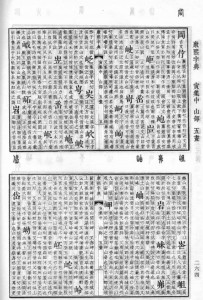

康熙字典

巖

《唐韵》五衔切。《集韵》鱼衔切。《韵会》疑衔切。《正韵》鱼咸切。音嵒。《说文》:岸也。从山严声。《增韵》:石窟曰巖,深通曰洞。一曰险也。《左传·隐元年》:制巖邑也。《公羊传·僖三十三年》:肴之嶔巖,文王所避风雨也。

又嶃巖,高峻貌。司马相如《上林赋》:崭巖嵾嵳。

又巖廊,殿庑也。《汉武帝·策贤良制》:虞舜之时,游於巖廊之上。

又地名。《书·说命》:说筑傅巖之野。传:傅巖,在虞虢之闲。

又《集韵》鱼杴切。《韵会》疑杴切。音严。巖巖,高貌。《诗·鲁颂》:泰山巖巖,鲁邦所詹。

又《正字通》:本作严。亦作巖。通作礹嵒碞。

按:巖与嵒同。《说文》:嵒,五咸切,山巖也。巖,五缄切,岸也。同字分训巖,专训岸,非。严巖礹从作。

谨照原文三十二年改三十三年。处改也。

嵒

《广韵》五咸切。《集韵》《正韵》鱼咸切。《韵会》疑咸切。音碞。《说文》:山巖也。徐铉曰:从品,象巖厓连属形。嵆康《琴赋》:盤纡隐深,崔嵬岑嵒。郭璞《江赋》:碕岭为之嵒崿。

又邑名。《春秋·哀十三年》:郑罕达帅师取宋师于嵒。

又通作巖。《书·说命》:说筑傅巖之野。《晋书·顾恺之傅》:千巖竞秀。注:与嵒同,俗又作岩。

又《集韵》逆及切。音岌。地名。《正字通》:喦与嵒别。别详口部喦字注。

|  |  |

| 《说文解字》书影 | 《说文解字注》书影 | 《康熙字典》书影 |

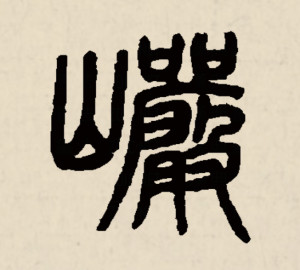

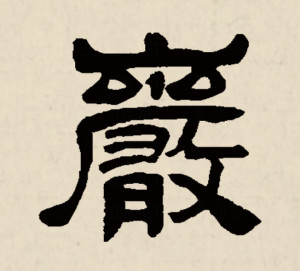

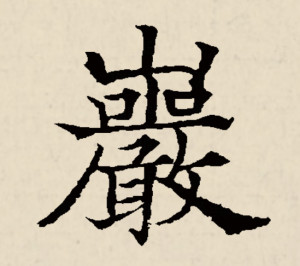

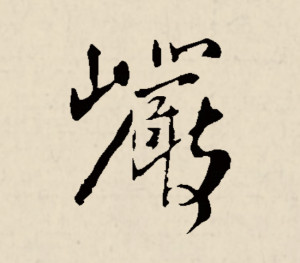

字源演变

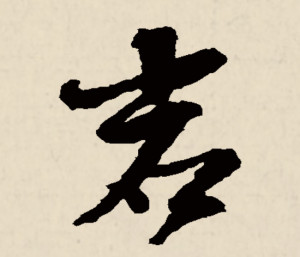

字形书法

音韵方言

韵书集成

韵书 | 摄 | 声调 | 韵目 | 字母 | 声类 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

巖 | 广韵 | 咸 | 平 | 衔 | 疑 | 二 | 次浊 | 五衔切 | ŋam | ||

集韵 | 深 | 平 | 侵 | 疑 | 三 | 次浊 | 鱼音切 | ŋiem | |||

咸 | 平 | 疑 | 一 | 次浊 | 吾含切 | ŋɒm | |||||

咸 | 平 | 严 | 疑 | 三 | 次浊 | 鱼杴切 | ŋiɐm | ||||

咸 | 平 | 衔 | 疑 | 二 | 全浊 | 鱼衔切 | ŋɪam | ||||

韵略 | 平 | 衔 | 鱼衘切 | ||||||||

增韵 | 平 | 严 | 鱼杴切 | ||||||||

平 | 衔 | 鱼衔切 | |||||||||

中原 | 阳平 | 监咸 | 影 | 全清 | iam | ||||||

中州 | 平声 | 监咸 | 移监切 | ||||||||

洪武 | 平 | 覃 | 疑 | 五 | 次浊 | 鱼咸切 | ŋiam | ||||

平 | 盐 | 喻 | 以 | 次浊 | 移廉切 | oiem | |||||

韵书集成 | |||||||||||

上中古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

|---|---|---|---|---|

先秦 | 高本汉系统 | ŋ | am | |

先秦 | 王力系统 | 谈 | ŋ | eam |

先秦 | 董同龢系统 | 谈 | ŋ | am |

先秦 | 周法高系统 | 谈 | ŋ | ram |

先秦 | 李方桂系统 | 谈 | ng | ram |

两汉 | 西汉 | 谈 | ||

两汉 | 东汉 | 谈 | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 衔 | rɑm | |

南北朝 | 北魏後期北齐 | 衔 | am | |

南北朝 | 齐梁陈北周隋 | 衔 | am | |

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | ŋ | am | |

隋唐 | 拟音/王力系统 | ŋ | am | |

隋唐 | 拟音/董同龢系统 | ŋ | am | |

隋唐 | 拟音/周法高系统 | ŋ | am | |

隋唐 | 拟音/李方桂系统 | ng | am | |

隋唐 | 拟音/陈新雄系统 | ŋ | am | |

上中古音 | ||||

学术语

病证名。凡结块坚硬如石,表面高低凹凸不平,象山岩一样,溃后状如岩洞之体表恶性肿瘤者曰岩。岩义同喦、癌。

癌之名义本为岩,而癌之名字初作岩者,乃以癌字从喦,而喦即岩字也。

《说文·山部》:“喦,山岩也。从山、品”,徐铉曰:“从品,象岩厓连属之形”,《正字通·山部》云:“喦,通岩。”

盖癌之为状,“高突如喦顶”(肿物嶙峋之形)、“烂深如喦壑”(溃烂下陷之象),一似凹凸参差之山石状,故癌之一名初即为岩(喦)也。如《格致余论·乳硬论》云:“若夫不得于夫,不得于舅姑,忧怒郁闷,昕夕积累,脾气消阻,肝气横逆,遂成隐核,如大棋子,不痛不痒,数十年后方为疮陷,名曰奶岩,以其疮形嵌凹似岩穴也。”《疡科心得集·卷下》云:“夫肾岩翻花者……初起马口之内,生肉一粒,如竖肉之状,坚硬而痒,即有脂水……渐至龟头破烂,凸出凹进,痛楚难胜,甚或鲜血流注……”,即沿用其本义本字而名为岩(喦)者。《本草纲目·主治·痈疽》云:“穿山甲:乳痈、乳嵓,炮研酒服。”(按:嵓,即喦字)亦仍用其本义本字而名为岩(喦)者也。

今人称恶性肿疡为癌者,其名古已有之矣。如北宋·东轩居士《卫济宝书·卷上》云:“痈疽五发,一曰癌。”南宋·杨士瀛《仁斋直指方论·卷二十二》云:“癌者,上高下深,岩穴之状,颗颗累垂,裂如瞽眼,其中带青,由是簇头,各露一舌,毒根深藏,穿孔通里,男子多发于腹,女子多发于乳……”,即其例也。然此所谓“上高下深,岩穴之状”之“癌”者,其名本以“岩”为义,而其字出亦正作“岩”耳。

以岩为癌者,如乳岩、奶岩、肾岩、舌岩等现于体表直观者。至于西医学所称之癌,本由因袭中医之癌名来,而其所指,乃不同于固有之癌病者,殆又以古所谓癌(岩)者,本出于直观,故惟其发于体表者始可由明见而称之;而今所谓癌者,可为之“透视”,故其兼发于体内者,亦并可由明见而名之耳。

同名电影

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

汉

汉 汉

汉