特发性高嗜酸性细胞综合征

概述

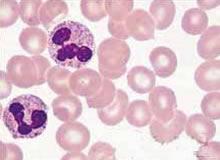

特发性嗜酸性粒细胞增多综合征又称为高嗜酸粒细胞综合征(idiopathic eosinophilia),由Hardy和Anderson于1968年首先提出,是一种病因不明外周血中嗜酸粒细胞增多多种脏器受累鶒,预后较差的综合征。嗜酸粒细胞性胶原性血管病、弥漫性嗜酸粒细胞胶原病、慢性肺浸润嗜酸粒细胞增多症吕弗琉纤维增生性心内膜炎伴嗜酸粒细胞增多症、结节性多动脉炎等均可归于本综合征,各病主要累及的脏器不同有人把有骨髓增殖性疾患或白血病标志,T细胞染色体异常或有发生急性淋巴细胞白血病或T细胞淋巴瘤趋势的HES称为克隆性HES。

病因

特发性高嗜酸性细胞综合征病因迄今未明,有认为是一种变态反应性疾病。由于病变组织中有大量嗜酸性粒细胞广泛浸润,约80%的患者周围血中嗜酸性粒细胞增多,约50%的患者有个人或家庭变态反应史,故本病可能系对内、外源性过敏原发生全身或局部性变态反应而致,血清中IgG、IgA增高,亦说明有免疫反应参与。

临床表现

可呈急性或慢性,亦可良性或恶性。临床表现最常见的为发热,咳嗽、胸痛、心悸、气短、乏力,疲劳,体重减轻、皮肤瘙痒、皮疹等。但由于病变累及的组织器官不同,受损程度不同,临床症状也多种多样。受累的脏器常有血液系统、心血管系统、皮肤、神经、呼吸系统、胃肠道和肝脾等。所波及的各系统中以心血管系统病变最突出,约80%的患者心脏受累,其中半数病例有充血性心力衰竭,1/3患者有器质性杂音。

并发症

检查化验

特发性高嗜酸性细胞综合征的检查方法主要为实验室检查:多数患者外周血嗜酸性粒细胞增多,以粘膜病变为主及以肌层病变为主的患者嗜酸性粒细胞绝对计数平均为(1~2)×109/L,以浆膜层病变为主时,平均为8×109/L。常伴有缺铁性贫血,大便潜血多阳性,可见大量Charcot-Leyden结晶,并有血沉增快,血浆白蛋白下降,血IgE、IgG增高。

鉴别诊断

特发性高嗜酸性细胞综合征需与继发性周围血嗜酸性粒细胞增多症、Crohn病及高嗜酸性粒细胞综合征进行鉴别。

1、继发性周围血嗜酸性粒细胞增多症:引起周围血嗜酸性粒细胞增多的原因很多,如过敏、寄生虫感染、化学药物因素、何杰金氏病、包囊虫病囊破裂等,但各有其特殊表现,参考一定实验室检查常可资确诊。

2、Crohn病:本病可有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、尤其当X线显示粘膜有水肿、肠壁增厚表现为回肠结肠炎者,应与Crohn病进行鉴别。周围血嗜酸细胞增多则提示嗜酸性胃肠炎;肠道有瘘管、狭窄的存在或肠炎性疾病的继发表现(口炎、关节炎等)则提示为Crohn1病。

3、高嗜酸性粒细胞综合征:高嗜酸性粒细胞综合征除外周血嗜酸性粒细胞增高外,还伴有多系统多器官受累,如心、脑、肾、肺及皮肤,也可累及胃肠道,出现广泛的胃肠道嗜酸性粒细胞浸润,本病病程短,预后差。因此,如有明显的胃肠道以外器官受累的临床表现,应考虑本综合征。

治疗

由于特发性高嗜酸性细胞综合征是嗜酸性细胞浸润组织或嗜酸性细胞内含物的释放所致,因而治疗应试图降低嗜酸性细胞计数。在进行性 器官系统功能异常发生前是不必处理的,患者每隔3~6个月作一般性检查一次。对器官系统的并发症应积极治疗。

特发性高嗜酸性细胞综合征的药物治疗方法有哪些?治疗的基本药物是皮质激素和羟基脲。起始强的松每日(1mg/kg)口服,持续服用至临床表现改善和嗜酸性细胞数恢复正常.确当的强的松治疗至少应持续2个月.若病情缓解,剂量应逐渐减少。在后2个月内减少至每天0.5g/kg,以后减为以此剂量隔日治疗。可进一步缓慢减少到能控制疾病的最小的剂量。若病情和嗜酸性细胞增多不能被强的松控制或所需剂量增大到患者不能接受程度,应加羟基脲口服剂量每天为0.5~1.5g,以使白细胞数维持在4000~10000/μl。偶尔在使用羟基脲诱导期间嗜酸性细胞数>100000/μl,应考虑白细胞单采术。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 滞颐

下一篇 特发性血小板减少性紫癜