旋毛虫病

病原学

形态

成虫微小,细线状,乳白色,头端较尾端稍细。旋毛虫为雌雄异体。雄虫大小为(1.4~1.6)mm×0.04mm,生殖器官为单管形,虫体尾端有两个叶状交配附器。雌虫大小约为(3 ~4)mm ×0.06mm,尾部直而钝圆,生殖器官亦为单管形,包括卵巢、输卵管、子宫、阴道等。卵巢位于虫体后部,子宫后段充满虫卵,近阴门处已有发育成熟的幼虫,阴门位于虫体前 1/5 处,成熟幼虫自阴门排出,故旋毛虫的生殖方式为卵胎生。

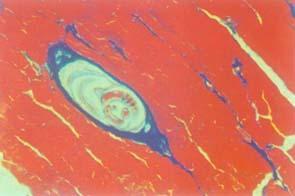

新生幼虫系刚产出的幼虫,甚微小,大小约为124um ×6um。成熟幼虫具有感染性,长约 1mm,卷曲于横纹肌内的梭形囊包中。囊包大小为(0.25~0.5)mm×(0.21~0.42)mm,其长轴与横纹肌纤维平行排列。一个囊包内通常含有 1~2 条幼虫,有时可多达 6~7 条。

生活史

旋毛虫成虫寄生于宿主小肠,主要在十二指肠和空肠上段,含幼虫的囊包则寄生于同一宿主的横纹肌细胞内,对新宿主具有感染性,二者均不需要在外界发育,但必须转换宿主才能继续下一代生活史。因此,被旋毛虫寄生的宿主既是终宿主,也是中间宿主。人、猪、野猪、犬、猫、鼠、熊及多种野生动物均可作为本虫的宿主。

人或动物食入了含有活的旋毛虫幼虫囊包的肉类如猪肉、野猪肉、犬肉及熊肉等动物肉类之后,囊包在消化液作用下,数小时内幼虫在十二指肠自囊包内逸出,侵入小肠粘膜,经过 24h的发育后又返回肠腔,经 4 次蜕皮在 48h 内发育为成虫。雌雄虫交配后,雄虫大多死亡由肠道排出。雌虫受精后虫体继续长大并深入肠粘膜,有的还可寄生于腹腔和肠系膜淋巴结等处。在感染后大约 3~4d,子宫内虫卵发育为幼虫并逐渐移至阴门,第5天开始产出幼虫。产幼虫期可持续 4~16周,少数可持续到死亡。在此期间,每条雌虫可产幼虫1000~2000条,最多可达10000条,雌虫寿命一般为1个月,也可达 3~4个月,雌虫死亡之后随宿主粪便排出体外。

绝大多数新生幼虫产于肠粘膜内,侵入局部的淋巴管和小静脉,随淋巴和血液循环进入右心,经肺循环回到左心,然后再随体循环到达身体各部,但只有到达横纹肌的幼虫才能继续发育。幼虫穿破微血管进入肌细胞内逐渐长大。由于幼虫机械的和代谢产物的刺激,使肌细胞受损,局部出现炎性细胞浸润和纤维组织增生。受累的肌细胞出现了结构上的明显变化(如肌丝崩解和肌细胞核增大等),形成了在解剖结构上独立于其它肌肉组织的营养细胞( 保姆细胞,nurse cell),其功能是给幼虫提供所需的营养物质并保护幼虫免遭宿主免疫反应的破坏。

感染后1个月内幼虫周围形成囊包。成熟囊包对宿主具有感染性,被新宿主吞食后,则又可重复其生活史。约经半年囊包两端开始出现钙化,幼虫则逐渐丧失感染能力并随之死亡,最后整个囊包钙化。但亦有人报告幼虫在钙化的囊包内可继续存活数年,甚至长达 30 年。

流行病学

地理分布

旋毛虫病呈世界性分布,我国自 1964 年在西藏发现人体旋毛虫病以来,云南、广东、广西、四川、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、河北、湖北、四川等地均已有本病的散发或暴发流行。

目前,云南、湖北和河南等省为我国旋毛虫病的高发区。云南省自 1964~1999 年底已暴发旋毛虫病 442次,发病 20344 人,死亡 217人。在442次暴发中,除7次是因生食野猪肉、山羊肉、麂肉、竹鼠肉外,其他均因生食或半生食猪肉而感染( 庞颜坤和张莉莉,1999;李彦忠等,1999)。湖北省在 1982~1996 年间,共暴发旋毛虫病 65 次,发病 1548 人,均因食猪肉所致(吴炽熙等,1996)。河南省自 1957 年首次在猪体检出旋毛虫以来,以后每年均有检出且检出率逐年升高,如在 1980 年邓州市猪的旋毛虫感染率曾高达 50.4%。1995 年,王培仁等对河南省15个地、市市场上出售的猪肉进行旋毛虫调查,结果发现 11 个地市有旋毛虫病猪存在,旋毛虫平均检出率为 4.27% 。人体旋毛虫病自 1984 年在南阳地区发现以来,流行范围不断扩大,发病人数逐年增多,其流行区已从南阳逐渐向北扩散到驻马店、平顶山、漯河、许昌、洛阳及郑州等地,1984~1998年已发生人体旋毛虫病暴发 14 次,发病 516人。仅郑州市自 1992 年发现旋毛虫病以来,已发生7次暴发流行,其中 1995 年 12 月~1996年2月发生的本病暴发,发病达 212 人。

流行因素

Campbell(1988)提出了旋毛虫病的两个传播环,即家养动物环和野生动物环,人是作为这两个传播环的旁系,在无人类感染的情况下,这两个传播环均能各自运转。

(1)传染源:绝大多数哺乳动物及食肉鸟类对旋毛虫均易感,现已发现有 150 多种家畜和野生动物自然感染旋毛虫,这些动物互相残杀吞食或食入含有旋毛虫活幼虫的动物尸体而互相传播。但因人多食猪肉,故以猪与人体感染的关系最密切,其次为野猪、熊等。据统计,在我国发生的 548 次旋毛虫病暴发中,因食猪肉引起者为 525 次(95.8% ),其次为狗肉(8 次,占 1.5% )。

猪的感染主要是由于吞食含有旋毛虫囊包的肉屑或鼠类。我国 26 个省、市、自治区已发现有猪旋毛虫病,屠宰猪群中旋毛虫检出率在 0.1%~34.2% 的 5个省区分别是:辽宁为0.34%,黑龙江 0.12%,湖北 2.18%,河南 34.2%及 云南1%。

我国狗的旋毛虫感染率也较高,辽宁省为0.8%~28.6%,吉林为9.8% ,黑龙江为4.9%~54.3% ,河北为11.3% ,甘肃为0.9%~ 27.2% ,河南为7% ,湖北为18.6% ,广西为33.3% ,云南为9.6%~10.4%。

在我国发生的因食狗肉引起的旋毛虫病暴发,发生于吉林、辽宁和北京,主要因生食凉拌狗肉或涮狗肉所致( 侯汉武等,1983;姜汉范等,1989;汪培山等,1989)。

此外 ,近年来因食草食动物和野生动物肉类而引起的旋毛虫病暴发在我国及其他国家多有报道,已成为目前旋毛虫病研究方面的热门课题,现分述如下:

草食动物由于其食物中通常不含肉类而认为不会感染旋毛虫,但至1999底,仅我国大陆地区已发生7次因食涮羊肉或烤羊肉而引起的旋毛虫病暴发(庞天翔,1991)。

草食动物自然感染旋毛虫的原因可能是其饲料中掺入了含有旋毛虫的肉屑、泔水或用洗肉水拌草料,或是在放牧时食入了被腐烂动物尸体污染的青草所致。虽然草食动物感染旋毛虫的机制尚未完全阐明,但上述事实表明草食动物作为人体旋毛虫病感染来源的重要性却在逐步增加。

海豹、鲸及猫头鹰等动物也有旋毛虫感染的报道。

(2)感染方式:人体感染旋毛虫病主要是因为生食或半生食含有旋毛虫的猪肉和其他动物的肉类所致,其感染方式取决于当地居民的饮食习惯。①吃生肉,云南省等少数民族地区,常将生肉剁碎或切成肉丝,伴以佐料后生食(傣族叫“剁生”,白族叫“生皮”)。我国东北地区则有生吃凉拌狗肉的习惯。②吃“过桥米线”,系将生猪肉片浸入热油汤中烫吃,如汤的温度不够、烫的时间不长或肉片太厚,则都有可能导致感染。“ 过桥米线”为云南著名的地方小吃,现已被全国大多数地区引进,仅郑州市已有数家“过桥米线”饭馆,就餐时应注意避免感染旋毛虫。③吃腌肉、香肠、腊肠或酸肉(生肉发酵)等,在熏烤、腌制、曝晒等方法加工制作肉类食品时,常不足以杀死肉中的幼虫。如果加热烹调时间不足,食后亦可感染。如 1995 年广西德保县发生的本病暴发流行就是因为食腌酸生猪肉所致,发病率为59% ,病死率达 7.5%(卢汉兴等,1996)。④喝生血,有的民族有喝生血的习惯,如血中含有移行期的旋毛虫幼虫,则亦有可能引起感染。⑤生熟刀砧不分,切生熟食品的刀、砧不分开,造成含有旋毛虫幼虫囊包的肉屑污染刀砧,继而又污染熟食或凉拌菜,也可导致感染。

我国北方地区居民一般无吃生肉或半生肉的习惯,旋毛虫病的暴发流行多因聚餐时吃“ 涮猪肉”、“串白肉”、“炸春卷”、爆炒猪肉片或未煮熟的猪肉水饺所致;散发病例多因家庭生、熟刀砧不分、尝饺子馅、吃红烧肉或猪头肉等所致。但近年来随着居民生活习惯的改变,亦有因食“ 凉拌生猪肉丝”、生猪肉饺子馅而感染者。此外,居民吃火锅和烤羊肉串者日渐增多,若肉片厚或涮、烤的时间短,则不能杀死肉中的旋毛虫也可感染本病。

此外,随着近年来旅游事业的发展和流动人口的增加,旋毛虫病非流行区的居民在流行区感染了旋毛虫而返回原籍后发病,因当地医生对本病多不认识,常造成长期误诊。

(3)幼虫的抵抗力:旋毛虫囊包内的幼虫抵抗力较强,能耐低温。如猪肉中囊包内的幼虫在 -15℃ 时贮存近 20d 才死亡,-12℃ 时可存活 57d;北极熊肉中的幼虫甚至在 -15℃ 冰冻保存 12个月以后还能存活,并对实验动物仍具有感染性(Dick 等,1978)。囊包在腐肉中也能存活 2~3 个月。熏烤、烙制及曝晒等常不能杀死囊包内的幼虫。最近,西藏有因生食风干的熊肉干而引起旋毛虫病的报道。但是,旋毛虫幼虫不耐热,在70℃时囊包内的幼虫即可被杀死。因此,生食或半生食受染的猪肉或其他动物肉类及其制成品,是人类感染的主要方式。暴发流行与食肉习惯密切相关,发病人数中吃生肉者占 90% 以上,完全熟食者则不发病。

(4)发病季节:我国的散发病例见于一年四季。暴发病例多发生于节假日、当地居民的传统节日或婚丧、盖房等宴会时。河南省的病例多发生于中秋节、冬至、元旦及春节前后,可能与此时个体屠宰户增多、肉检工作不严致旋毛虫病猪肉上市,加之此时居民食肉量增加、感染机会增多以及不良的饮食习惯。

(5)易感人群:不论男女老幼和种族,对旋毛虫均易感。

发病机制

旋毛虫对人体的主要致病阶段为幼虫,其致病作用与很多因素有关,如食入囊包的数量、幼虫的发育阶段、幼虫侵犯的部位及宿主的功能状态等,尤以前两个因素更为重要。轻度感染如摄入 20~30 个幼虫囊包常不发病;如摄入数千个幼虫囊包,则可产生严重感染。

病理学

旋毛虫的致病过程可分为连续的3个时期:

1. 侵入期(约1周):由于脱囊幼虫和成虫侵入肠粘膜,尤其是成虫以肠绒毛为食,加之虫体的排泄物、分泌物及产出的大量幼虫的刺激,引起十二指肠和空肠广泛炎症,局部充血、水肿、灶性出血,甚至出现表浅溃疡,但病变一般比较轻微。旋毛虫病人的死后尸检结果发现,胃肠道病变常不明显,仅有小的溃疡,出血性病变并不常见。

2. 幼虫移行期(2~3 周): 雌虫产出的新生幼虫从肠粘膜侵入血循环中移行,并穿破各脏器的毛细血管,其毒性代谢产物引起全身中毒症状及过敏反应。幼虫侵入肌肉时,使肌纤维遭到严重破坏,表现为肌纤维肿胀、排列紊乱、横纹消失、呈网状结构,间质有轻度水肿和不同程度的炎性细胞浸润,从而导致全身性血管炎和肌炎。幼虫侵入其他脏器时导致小动脉和毛细血管损伤,亦可引起急性炎症与间质水肿,如心肌炎、肺炎、脑炎等。心肌中偶可查到幼虫,但从未见其形成囊包。心肌可有不同程度的损害,主要是心肌、心内膜的充血、水肿,间质性炎症甚至心肌坏死。心包腔可有较多的积液。心肌炎并发心力衰竭是本病患者死亡的主要原因。重度感染者,幼虫可侵入中枢神经系统引起非化脓性脑膜脑炎和颅内压增高,大脑皮层下可见肉芽肿样结节,脑脊液中偶可查到幼虫。幼虫移行损害肺毛细血管时可导致灶性出血或广泛性肺出血、肺水肿、支气管肺炎、胸膜炎甚至胸腔积液。

幼虫最后定居于横纹肌,被侵犯的肌肉以膈肌、咀嚼肌、舌肌、肋间肌、肱二头肌和腓肠肌等为多见,可能是因为这些肌肉活动频繁,血液供应丰富,侵入的幼虫数量较多以及肌糖原含量较低,有利于囊包的形成之故。横纹肌的主要病理变化依次有:①肌纤维变性和肌浆溶解;②幼虫逐渐死亡后引起肉芽肿反应;③囊包形成;④囊包从两端开始钙化,继而波及整个囊包。

3. 成囊期(4~16周): 随着虫龄的增长,虫体卷曲,幼虫定居的肌细胞逐渐膨大呈梭形,形成一梭形肌腔包围虫体。此时受侵犯的肌细胞膜尚保持完整。当肌细胞受损伤的过程发展到一定程度时,梭形肌腔内残存的肌细胞核急剧分裂和增殖,形成大量的幼稚型细胞核,集聚成团,具有共同的胞浆,形成共质体,即多核型的成肌细胞。继而,这种成肌细胞的胞核向梭形肌腔的四壁扩散,呈单层排列,附于胞腔壁上。此后,成肌细胞核的染色质逐渐浓缩,核仁逐渐消失,成肌细胞核周围出现多量肌浆。肌浆沿梭形肌腔壁展开与相邻细胞浆融合,巨大、圆形的成肌细胞核也逐渐变为扁平、菲薄,形成由单层细胞组成的梭形薄囊。这是肌细胞的再生和修复过程的表现。但由于幼虫的寄生,肌细胞的这一再生过程不能实现,已经变为扁平、菲薄的成肌细胞核进一步消失,发生透明性变。由于成肌细胞变成透明均质薄囊的过程反复进行,透明薄囊逐渐增厚,终于形成了囊包壁的内层,称透明层。自成肌细胞形成囊壁内层的过程开始后,肌细胞外周的炎性细胞浸润即逐渐减退,肌膜周围直接相连的纤维结缔组织增生,最后在囊包外表形成一层很薄的囊壁外层,称纤维层( 张兆松,1994)。因此,囊包壁的外层较薄,由周围的纤维结缔组织增生形成,是机体反应的结果。内层较厚,是机体对被损伤肌细胞进行修复的过程中,由成肌细胞转化而成的。

免疫学

人们对旋毛虫感染的免疫学进行了大量研究,发现在所有感染旋毛虫的动物中,除先天无胸腺裸鼠外,均可产生一定的免疫力,对再感染有较显著的抵抗力,表现为肠道内幼虫发育障碍,成虫发育不良,生殖能力减弱和早期排虫,从而减少肌肉内幼虫的数量。动物实验证明,这种保护性免疫力的产生依赖于T细胞,旋毛虫诱发宿主产生保护性免疫力的功能性抗原属胸腺依赖性抗原。

人及动物感染旋毛虫后,血清中免疫球蛋白浓度增加,形成特异性 IgG、IgM 、IgA 、IgE 抗体,抗体具有期特异性。IgG 是最具有保护作用的抗体类别。感染后的免疫血清或 IgM 、IgG 组分均可破坏或降低肌幼虫的感染性,可杀伤肌幼虫及成虫。

临床表现

旋毛虫病的潜伏期一般为 5~15d,平均 10d,但也有短为数小时,长达 46d 者。其临床表现多种多样,轻者可无明显症状,症状不典型者常可导致误诊,重者可于发病后 3~7周内死亡。临床表现可与致病过程相应地分为3期:

肠道期

由于虫体侵犯肠粘膜而引起胃肠道不适。发病第一周内患者可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。也可出现便秘。呕吐可在摄食后2h内突然出现并可持续 4.5 周。除严重感染者外,本期症状一般较轻微,常被患者忽视。患者在此期还可同时伴有乏力、畏寒及低热等全身症状。患者在此期的死亡罕见,极个别病人死于此期是因广泛性肠炎和严重腹泻所致。

急性期

典型表现为持续性高热、眼睑和面部水肿、过敏性皮疹、血中嗜酸性粒细胞增多等变态反应性表现及全身性肌肉酸痛等。患者一般在发病后第二周出现持续性高热、体温常在 38~40℃ 之间,热型以弛张热为主(下午及夜晚高热,次晨热退),也可呈稽留热、不规则热或低热,一般持续 2~4 周,重者可达6周,以后热度逐渐下降。发热的同时多数患者出现眼睑、眼眶周围及面部水肿,重者可伴有下肢甚至全身水肿。

全身性肌痛是本病最为突出的症状,肌肉肿胀,硬结感,压痛与触痛明显,尤以腓肠肌、肱二头肌及肱三头肌为甚,患者常呈强迫屈曲状而不敢活动,几乎呈瘫痪状态。部分病人可伴有咀嚼吞咽和说话困难,呼吸和动眼时均感疼痛,患者感觉极度乏力;水肿可遍及多个器官,如肺水肿、胸腔和心包腔积液等,可出现心力衰竭和颅内压增高,甚至有心肌炎,肝、肾功能损害及视网膜出血的表现。少数病人则以呼吸道症状为主。

恢复期

随着肌肉内幼虫囊包的形成,急性炎症消退,全身症状亦随之消失,但肌痛可维持数月之久。重症者可呈恶病质,虚脱,或因毒血症、心肌炎而死亡。

上述临床表现为旋毛虫病典型的病程经过,常见于有食生肉习惯的西藏、云南等地以及严重感染者,而我国北方地区多数病人的症状一般较轻或不典型。我们对河南省 467例旋毛虫病患者的临床分析研究表明:除几起因食生猪肉和“涮猪肉”引起的暴发病例及少数因食生猪肉饺子馅引起的严重感染者具有上述典型临床表现以外,多数病人主要表现为长期不明原因发热及四肢和腰背部肌肉酸痛,部分病人伴有早期眼睑或(和)面部水肿,绝大多数病人无胃肠道症状,皮疹亦少见。还有部分病人肌肉疼痛也不明显,仅表现为四肢关节疼痛、颈和腰背部疼痛或仅有四肢酸困乏力。少数病人表现为眼眶肌肉疼痛、眼球突出、球结膜下出血、视网膜静脉曲张、视网膜出血、视力模糊、斜视、复视等。另有少数病人表现为皮下肿块。

儿童患者的临床表现更不典型,潜伏期长,病情较轻,主要表现为长期发热和嗜酸性粒细胞增多。有些患儿可无肌痛,仅在体检时有肌肉触压痛,可能与儿童神经系统发育不健全或语言表达能力差有关。

重症患者在急性期内可出现心脏、中枢神经系统与肺部并发症。表现为心包积液、心肌炎及支气管肺炎等。并发心肌炎时,患者可出现心前区疼痛、闷气、心悸、血压降低,甚至休克、心音减弱,心动过速,可出现舒张期奔马律;心电图检查有 ST-T 段和 T 波改变及各种心律失常。心肌炎约见于住院旋毛虫病人的20% 。旋毛虫性心肌炎可能是自然的炎症反应,也可能是由免疫介导的,因在炎性心肌内发现有大量嗜酸性粒细胞存在,并且应用皮质激素治疗炎症可消失( Ursell等,1984)。

中枢神经系统症状可表现为头痛、脑膜刺激征、谵妄、定向力消失,甚至昏迷、抽搐、瘫痪等症状。神经系统症状发生于 10%~24% 的患者,常见于严重感染者,主要由于虫体阻塞直接引起的血管紊乱或肉芽肿、水肿、出血及变态反应间接引起的血管紊乱所致。随着治疗方法的改进,因中枢神经系统并发症引起的死亡已不常见,但 1985 年法国发生的因食马肉引起的旋毛虫病暴发中仍有 2人因严重的神经系统旋毛虫病而死亡(另有3例病人因心力衰竭而死亡)。CT 和磁共振检查发现中枢神经系统有多处病变存在。

肺部表现有咳嗽、咳痰、肺部 音、呼吸困难等,胸部 X 线检查,肺门阴影增大,肺纹理增粗、增多、紊乱,肺部大小不等的斑片状浸润阴影及细结节影。部分患者的病变属于间质性肺炎,表现为纤细不规则条纹状增深影,沿肺门向外伸展交织成网状,在网状阴影间可见弥漫无边际性粟粒点状影。

实验室常规检查发现,在急性期白细胞总数多在(10~20)×109/L,绝大多数病人的嗜酸性粒细胞常明显升高,有时病人被误诊为特发性嗜酸性粒细胞增多综合征。但在发病早期(第一周),重症患者及应用激素治疗后的病人,嗜酸性粒细胞可不增多,但应用抗旋毛虫药物治疗后嗜酸性粒细胞可明显升高。[3]

对有中枢神经系统症状的本病患者检查脑脊液标本时,也可发现嗜酸性粒细胞增多,偶可发现旋毛虫幼虫。黄本文等(1996)检查有脑部症状的 98 例旋毛虫病人的脑脊液标本时,发现 22例腰椎穿刺压力增高,18 例蛋白增高,44 例细胞数增多,其中 83% 以嗜酸性粒细胞为主。此外,本病患者血清中肌组织特异的酶,如肌酸磷酸激酶、磷酸果糖醛缩酶、乳酸脱氢酶等,活性明显增高。

诊断鉴别

1.临床诊断

(1)流行病学史:病人常有吃生肉或半生肉的病史,在暴发性流行时同批病人往往能追溯到会餐史。如有吃剩的余肉,应取材压片镜检。

(2)临床表现:典型病例有发热、眼睑水肿、肌肉疼痛与血中嗜酸性粒细胞明显增多,结合流行病学史可以临床拟诊。

2.辅助诊断

(1)病原学检查:患者如有吃剩的残余肉类,可取小块肌肉压片镜检,查找旋毛虫幼虫或囊包,以资佐证。

从病人肌肉组织中查出旋毛虫幼虫是最准确的诊断方法。一般于发病后 10d以上从腓肠肌、肱二头肌或三角肌摘取米粒大小的肌肉压片镜检,查到旋毛虫幼虫或梭形囊包即可确诊,检出率为 50% 左右。

(2)免疫学检查:以 ELISA 的应用最广泛,已被用于人体及猪旋毛虫病血清流行病学调查。

3.鉴别诊断

本病早期应与上呼吸道感染、急性肾炎及食物中毒等相鉴别;在急性期应与伤寒、钩端螺旋体病、风湿病、皮肌炎、亚败血症及变应性血管炎等相鉴别。

疾病治疗

病原治疗

阿苯达唑( albendazole,丙硫咪唑):为目前国内治疗旋毛虫病的首选药物,此药不仅有驱除肠内早期脱囊幼虫和成虫以及抑制雌虫产幼虫的作用,而且还能杀死移行期幼虫和肌肉中幼虫,其疗效明显优于甲苯达唑与噻苯达唑。剂量为每日20~30mg/kg,2/d口服,连服 5~7d 为一疗程。多数患者于治疗开始后 2d 热度下降,3~5d内恢复正常,浮肿消退,肌痛明显减轻并逐渐消失,具有明显的退热、镇痛及抗炎作用。本药的副作用少而轻,可有短暂的头晕、恶心及食欲下降等,少数病人于服药后第2~3 天可出现皮疹或热度反而升高,为虫体死亡后引起的异体蛋白反应所致,一般不需停药。

应强调指出,阿苯达唑杀灭肠内脱囊幼虫、成虫及移行期幼虫的作用优于成囊期幼虫,因此,本病暴发流行时应强调早期诊断和及时治疗,并对可疑病人进行预防性治疗。对于幼虫在肌肉内成囊后才就诊的患者应给予2个以上疗程治疗。

一般治疗与对症处理

多数患者仅给予病原治疗即可。急性期患者应卧床休息,适当给予镇痛剂,并注意纠正水与电解质紊乱。肾上腺皮质激素有非特异性消炎、退热与抗过敏作用,对重症患者与阿苯达唑同时应用,具有降低高热、减轻肌痛及缓解中毒症状的效果,一般可选用氢化可的松 100mg静脉滴注或泼尼松 10mg,3/d 口服,疗程不宜长,一般用药 3~10d。

疾病预后

本病的预后主要取决于感染程度与并发症。大多数患者预后良好,于1~2个月内恢复。患者死亡较少见,主要死亡原因为心肌炎导致的心力衰竭,脑炎和肺炎,但也有新生幼虫通过心肌时引起的突然死亡。急性期症状逐渐消退之后,恢复期可持续数月,一些病例甚至达数年之久。患者的临床症状完全消失后,肌肉内幼虫的彻底破坏和最终钙化可能需6年甚至更长时间。

疾病预防

1. 加强健康教育 进行卫生宣传和健康教育是预防本病的关键措施。教育居民不生食或半生食猪肉及其他动物肉类和制成品( 如腊肠),提倡生、熟食品刀砧分开,防止生肉屑污染餐具。旋毛虫囊包内的幼虫对低温的抵抗力较强。1987年2月我国长春市发生一起人体旋毛虫病暴发,是因摄入冰冻保存过的狗肉所致,食用前狗肉曾在 -15℃ 至 -22℃ 室外冰冻 11~39d,结果生食或半生食狗肉的9人均患了旋毛虫病( 姜汉范等,1989)。但旋毛虫 幼虫耐热,在70℃ 时囊包内的幼虫即可被杀死,故肉类食品如果完全做熟,即可避免感染旋毛虫病。但应注意,用微波炉在 77°C 或 82°C烹制猪肉块时并不能完全杀死肉块中的旋毛虫。

2. 加强肉类检疫 认真贯彻肉品卫生检查制度,加强食品卫生管理,不准未经检疫的猪肉上市和销售,感染旋毛虫的猪肉要坚决销毁,这是预防工作中的重要环节。

3. 改善养猪方法 猪不要任意放养,应当圈养,管好粪便,保持猪舍清洁卫生。饲料应加热处理,以防猪吃到含有旋毛虫的肉屑。美国 1980 年制定的公法条例 96~468 条规定,喂猪的食料须经过处理,此法令在控制猪的其他疾病的同时,亦控制了猪旋毛虫病的发生。美国 1983 年制定的" 猪健康保护条例" 进一步明确规定,所有食物喂猪前必须煮沸 30min。此外,洗肉水或刷锅水拌以草料喂饲牛、羊、马等草食性家畜时,亦应加热处理,否则牛、羊、马等亦可感染旋毛虫。

专家观点

1、注意预防中提及的各项。

2、诊断主要依靠流行病学史和临床表现,不能只依据抗体检测诊断。

3、常常看到有患者被医生开出多种寄生虫抗体检测,有的甚至达10种之多,而且还有些是儿童。 虽然理论上我们可以患上所有的寄生虫病,即:去了血吸虫病疫区且有疫水接触史,又去了疟疾、丝虫病、黑热病等疾病的流行地区并被特殊的蚊子叮咬,还去了有包虫病流行的牧区;同时还吃了生的或半熟的含有寄生虫的猪、牛、羊肉、以及淡水鱼、虾、蟹、青蛙、泥鳅等。而实际上就是没有医学常识的人也应该清楚上述情况是否有可能在一个人身上同时发生。

每种寄生虫病都有自己的流行病学史,如血吸虫病有血吸虫病流行地区生活史;肺吸虫病有吃生或不熟的河蟹或淡水小龙虾等病史;包虫病有与包虫病流行地区牛、羊等动物或动物皮毛接触史;曼氏裂头蚴有生吃青蛙、泥鳅、蝌蚪的病史等等。

每种寄生虫病也都有相对特有的临床表现,如肺吸虫病、包虫病等疾病可以看到肺、脑等部位的病变;囊虫病可以看到皮下结节和/或颅内病变;血吸虫病在腹部 B 超检查时可以见到肝脏特有的表现,直肠可以出现结节、息肉等病变;曼氏裂头蚴病的虫体比较长,无论在身体的什么部位都可以通过检查发现;丝虫病的诊断需要在血液中找到虫体;黑热病的诊断也是需要在体内检查到病原体才能确诊;而广州管圆线虫病更是又名嗜酸性粒细胞增高性脑膜脑炎,通过流行病学史、临床表现和血液及脑脊液内噬酸细胞升高即可诊断。换句话说就是即使血液某种寄生虫病抗体为阳性,没有相应的症状和体征也不能诊断患有寄生虫病。而有流行病学史和相应的临床表现,即使抗体检测阴性也可以诊断。

还有,大家可能会认为通过对血液寄生虫病实验室检查,就可以提前知道自己是否患有某种寄生虫病,这也是错误的。目前寄生虫病的检测绝大多数都是检测抗体,也就是说已经患有某种疾病后血液中才会产生相应的抗体,而且准确性并不是很高,可以出现假阳性和假阴性的结果。

所以,不要没有依据的做寄生虫抗体检测,即加重患者的经济负担又伤害患者身体(尤其是儿童),而且更有可能延误患者的正确诊断甚至被误诊、误治。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

旋毛虫系Peacock于1828年在伦敦进

旋毛虫系Peacock于1828年在伦敦进