西尼罗河热

病因

发病原因

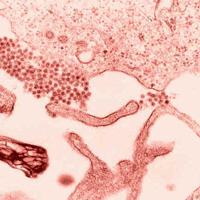

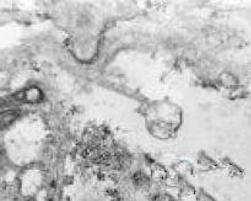

西尼罗热是由西尼罗病毒所致的一种虫媒传染病。1937年,人类首次从乌干达西尼罗省的1名发热女子的血液标本中,分离出该病毒,所以称为“西尼罗病毒”。电镜下西尼罗病毒颗粒为直径40-60 nm左右的球形结构,脂质双分子膜包裹着一个直径在30 nm左右的二十面体核衣壳。西尼罗病毒有3种结构蛋白,核衣壳蛋白(C)、包膜蛋白(E)和膜蛋白(prM/M)。该病毒属于黄病毒科(Flaviviriade)黄病毒属(Flavivirus),有包膜RNA病毒。病毒对热、紫外线、化学试剂如乙醚等敏感,加热至56℃ 30 分钟即可灭活。

西尼罗热是由西尼罗病毒所致的一种虫媒传染病。1937年,人类首次从乌干达西尼罗省的1名发热女子的血液标本中,分离出该病毒,所以称为“西尼罗病毒”。电镜下西尼罗病毒颗粒为直径40-60 nm左右的球形结构,脂质双分子膜包裹着一个直径在30 nm左右的二十面体核衣壳。西尼罗病毒有3种结构蛋白,核衣壳蛋白(C)、包膜蛋白(E)和膜蛋白(prM/M)。该病毒属于黄病毒科(Flaviviriade)黄病毒属(Flavivirus),有包膜RNA病毒。病毒对热、紫外线、化学试剂如乙醚等敏感,加热至56℃ 30 分钟即可灭活。

发病机制

蚊虫叮咬人时,西尼罗病毒进入人体内,人体的特异性和非特异性免疫功能可将病毒限制在局部并清除,临床上表现为隐性感染。当侵入的病毒量较大且人体免疫功能不足以清除病毒时,病毒入血,引起病毒血症,并可进入中枢神经系统。在动物模型以及人感染病例脑部以及脊髓脊索多个位点可同时检测到西尼罗病毒,说明病毒经血液途径传入到中枢神经系统。已经证明神经原细胞是病毒在中枢神经系统的主要靶细胞。病毒进入中枢神经系统,引起脑实质和脑膜炎症,严重者危及病人生命。

症状体征

本病潜伏期1~6天,部分长达20天,临床表现有发热型和脑炎型,两型均起病突然,体温骤升至40℃,部分患者伴有寒战。

1.发热型

突然发热,多表现为双波热,头痛,眼痛,全身肌肉酸痛,可伴咽炎及恶心,呕吐,腹痛,腹泻,食欲缺乏等胃肠症状,高热可致颜面潮红,结膜充血,腋下及腹股沟淋巴结肿大,无明显压痛,约有半数患者出疹,出疹时间在发热期或发热期末,颈背部,躯干及四肢出现淡红色玫瑰疹或斑丘疹,持续时间约为1周,自行消退,轻型病例仅有类似感冒过程,全身反应轻,表现为自限性,80%患者经3~6天自愈。

2.脑炎型

少数患者尤其是老年人及部分儿童,青少年感染后可引起脑炎,脑膜炎,此时病情较重,体温骤升,持续不降,剧烈头痛,恶心,呕吐,嗜睡,继而神志不清,颈项强直,出现异常神经反射,四肢发抖,痉挛,惊厥,昏迷,呼吸困难直至呼吸循环衰竭。

检查化验

一般实验室检查:白细胞减少,脑炎型者脑脊液中淋巴细胞增多,蛋白增高。

1、免疫学检查

利用血清学抗体检测方法,常用ELISA法,采用患者急性期和恢复期双份血清,两份血清同时进行检测,以恢复期血清较急性期特异性IgG抗体滴度升高4倍以上为阳性,有助于本病的诊断。

2、病原学检查

自潜伏末期至发病后第5天,从患者血液或脑脊液中分离出病毒阳性率较高,对新分离病毒的鉴定一般采用已知血清进行中和实验。

3、分子生物学检查

RT-PCR法检测,通过设计西尼罗河热病毒特异引物对血清或脑脊液标本进行RT-PCR试验,阳性率高,具有特异性诊断价值。

鉴别诊断

并发症

脑炎型可并发呼吸困难直至呼吸衰竭偶有皮肤水疱、急性脊髓前角灰质炎、心肌炎、胰腺炎肝炎等发生。

急性脊髓前角灰质炎表现为:

潜伏期平均为7~14天,短者2~3天,长者可达3~5周不等,在此期间一般并无明显症状,属隐性病例但本期末有传染性。

1、症状

疲乏、发热、胸闷、心悸、气短、头晕,严重者可出现心功能不全或心源性休克。

2、体征

预防保健

预防措施

1、保护易感人群。

在西尼罗病毒病暴发的疫区,提醒居民较少户外活动,在户外应尽量穿着长袖衣裤,裸露皮肤应涂抹蚊虫驱避剂。注意安装纱窗和纱门,减少蚊虫进入室内的机会,同时可以使用电蚊香和电蚊拍杀死室内的成蚊。

2、隔离病人。

虽然目前认为人与人之间通过蚊虫吸血刺叮传播西尼罗病毒的可能性相对较小,但是为了安全起见,应隔离病人并给加装蚊帐,防止蚊虫刺叮,避免引起传播。

3、切断传染源。

媒介蚊虫的防治,应采取综合防治的方法,将媒介蚊虫的密度尽可能地降低。在西尼罗病毒病疫情暴发后,立即开始启动媒介蚊虫的防治措施。

饮食保健

由于该病是属于动物源性传染的情况,所以在平时是需要做好预防传染措施的。在该地区的话是需要增加身体内饮食的营养情况,注意适当的多吃一些新鲜的蔬菜水果和蛋奶肉类食物,以满足身体对于蛋白质和维生素和微量元素需求。同时注意适当的锻炼身体,以提高身体的抵抗力情况。

治疗用药

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

西尼罗热是由西尼罗病毒(West Nile Virus,WNV)感染

西尼罗热是由西尼罗病毒(West Nile Virus,WNV)感染