诺卡放线菌病

病因

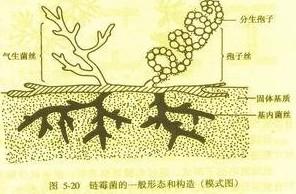

诺卡菌为放线菌科中的一属。已知9种诺卡菌,肯定能引起人类致病的有3种,即星形诺卡菌(N.asteroides)、巴西诺卡菌 (N.braziliensis)和Otitidis诺卡菌变种(Notitidiscavarum,旧称豚鼠诺卡菌),以前二者最常见。本菌是一种不能 运动、弯曲的需氧革兰阳性杆菌,部分耐酸。宽约1μm,较真菌为细。以二分裂生长繁殖,但细胞仍互相附着,连接成长的分支状菌丝,可达50μm。最终菌丝 断裂,成为杆菌或球菌。它不是真正的真菌,有人称之“类真菌",流行病学:诺卡菌病见于世界各地。在美国1年诊断本病500~1000例,大多为成人,男 女比例约2∶1,发病季节和患者职业无差异。诺卡菌寄生于土壤腐物中,可在空气中形成菌丝体,人吸入菌丝片段是主要传染途径,亦可经破损皮肤或消化道进入 人体引起感染。 通常为散发性发病,但文献记载有4起诺卡菌小规模暴发流行事件。第1起是肾透析单位中6例病人发病,但未确定其传播机制。第2起为注射液体被污染引起皮下 脓肿。第3起和第4起分别发生于肿瘤和肾移植受者,可能为病人之间的相互传播所致。除此尚无足够证据表明人与人之间的传播。淋巴瘤、器官移植和AIDS属 本病高危人群。诺卡菌病在肺泡蛋白沉着症、结核病、慢性肉芽肿病、酒精中毒、糖尿病患者亦较常见,但未能充分肯定其相关性。

诺卡菌为放线菌科中的一属。已知9种诺卡菌,肯定能引起人类致病的有3种,即星形诺卡菌(N.asteroides)、巴西诺卡菌 (N.braziliensis)和Otitidis诺卡菌变种(Notitidiscavarum,旧称豚鼠诺卡菌),以前二者最常见。本菌是一种不能 运动、弯曲的需氧革兰阳性杆菌,部分耐酸。宽约1μm,较真菌为细。以二分裂生长繁殖,但细胞仍互相附着,连接成长的分支状菌丝,可达50μm。最终菌丝 断裂,成为杆菌或球菌。它不是真正的真菌,有人称之“类真菌",流行病学:诺卡菌病见于世界各地。在美国1年诊断本病500~1000例,大多为成人,男 女比例约2∶1,发病季节和患者职业无差异。诺卡菌寄生于土壤腐物中,可在空气中形成菌丝体,人吸入菌丝片段是主要传染途径,亦可经破损皮肤或消化道进入 人体引起感染。 通常为散发性发病,但文献记载有4起诺卡菌小规模暴发流行事件。第1起是肾透析单位中6例病人发病,但未确定其传播机制。第2起为注射液体被污染引起皮下 脓肿。第3起和第4起分别发生于肿瘤和肾移植受者,可能为病人之间的相互传播所致。除此尚无足够证据表明人与人之间的传播。淋巴瘤、器官移植和AIDS属 本病高危人群。诺卡菌病在肺泡蛋白沉着症、结核病、慢性肉芽肿病、酒精中毒、糖尿病患者亦较常见,但未能充分肯定其相关性。

病理生理

经常暴露于诺卡菌菌丝的人通常并不发病。中性粒细胞能抑制诺卡菌,虽然不如对通常细菌那样有效,其机制可能与溶菌酶和其他阳离子蛋白的作用有关。激活的 巨噬细胞和T淋巴细胞对控制和杀灭本菌具有重要作用。诺卡菌对吞噬细胞呼吸爆发产物有抵抗力,但慢性肉芽肿病患者对诺卡菌异常敏感,提示吞噬细胞呼 吸爆发对诺卡菌病的发病仍然是很重要的。因此宿主免疫防御机制削弱是本病发病的重要因素。主要病理改变为化脓性肉芽肿伴大量中性粒细胞、浆细胞、组织细胞 浸润,组织坏死并形成脓肿,且趋于融合。在脓肿内可发现菌丝,后者聚集形成疏松颗粒,菌鞘不明显。肺组织可呈急性、亚急性或慢性化脓性病变,表现为融合性支气管肺炎、肺实变、坏死性肺炎伴空洞形成,并常累及胸膜产生胸腔积液、脓胸,偶可侵犯胸壁形成瘘管。肺内病变亦可直接侵犯心包和纵隔,甚至压迫上腔静脉。少数病例经血道播散,最常侵犯脑组织,形成脑脓肿;其次是肾脏。心、肝、脾、淋巴结偶可受累。

流行病学

诺卡菌病见于世界各地。在美国1年诊断本病500~1000例,大多为成人,男女比例约2∶1,发病季节和患者职业无差异。诺卡菌寄 生于土壤腐物中,可在空气中形成菌丝体,人吸入菌丝片段是主要传染途径,亦可经破损皮肤或消化道进入人体引起感染。通常为散发性发病,但文献记载有4起诺 卡菌小规模暴发流行事件。第1起是肾透析单位中6例病人发病,但未确定其传播机制。第2起为注射液体被污染引起皮下脓肿。第3起和第4起分别发生于肿瘤和 肾移植受者,可能为病人之间的相互传播所致。除此尚无足够证据表明人与人之间的传播。淋巴瘤、器官移植和AIDS属本病高危人群。诺卡菌病在肺泡蛋白沉着症、结核病、慢性肉芽肿病、酒精中毒、糖尿病患者亦较常见,但未能充分肯定其相关性。

症状体征

诺卡菌侵犯皮肤和内脏,发生局部和全身感染,引起多种临床表现。

1、肺奴卡菌病约75%的病例侵犯肺部,呈急性或亚急性起病。表现为小叶性或大叶性肺炎,以后趋向于慢性病程,可类似肺结核病表现。咳嗽,开始为干咳,无痰,继而产生黏脓性痰,也可在痰中带血;若有空洞形成,可有大量咯血。常伴有发热、盗汗、胸痛、消瘦、全身不适,体温在38~40℃之间。累及胸膜可发生胸膜增厚、胸腔积液或脓胸,窦道可以穿透胸壁,也可以伸展到整个腹腔内脏,继而引起血源播散。胸部X线表现多种多样,无特异性。如肺段或肺叶浸润性病变,厚壁空洞,坏死性肺炎,大叶性肺炎,单发或多发性肺脓肿,孤立性或多发性结节,胸腔积液,支气管胸膜瘘等,亦可表现为肺内粟粒性阴影,但较为少见。

2、脑奴卡菌病约1/3病例有中枢神经系统受侵犯,多由肺部病灶迁徙而来,少数亦可为原发性。侵犯脑膜引起脑膜炎,侵犯脑实质形成多发性脓肿,亦可以相互融合成大的脓肿。出现脑膜刺激症状或脑占位性病变,可有头痛、头晕、恶心、呕吐、不规则发热、乏力、抽搐、麻木、偏瘫、颈项强直、视力障碍、神志不清、视盘水肿、淤血、外周血白细胞增高等表现。

3、播散性奴卡菌病常由肺部病变开始血行播散到全身。肾脏是继脑以后较常见受累的部位,同时可发生心内膜炎、心肌炎和心包炎。肝、脾、肾上腺、胃肠、淋巴结以及肋骨、股骨、椎骨、骨盆和关节亦可受累。而胰腺、甲状腺、眼、耳、脊髓、垂体、膀胱受累较为少见。

4、皮肤奴卡菌病常由植物损伤皮肤后引起病原菌侵入而发病,亦可由肺部病变扩展而来。可呈链状排列的皮下结节群出现于臂部,表现为孢子丝菌病样奴卡菌病,也可表现为脓肿及慢性瘘管或疣状损害类似皮肤结核,有的病人可发生广泛的水疱性皮疹,有的病人可发生坏疽性皮肤奴卡菌病,其表现开始为疼痛的皮下结节,表面皮肤潮红,以后迅速扩展并溃破,溃疡的边缘不规则,并向内陷入,溃疡表面有黏滞的黄白色脓液。

并发症

诊断检查

1、真菌直接镜检。

常可见革兰氏阳性杆菌的弱抗酸的珠状簇和分支细丝,抗酸染色为阳性。

组织存在化脓性肉并肿性炎症,中央可见颗粒,有时周围存在茵鞘,其外绕以中性粒细胞、淋巴细胞、异物巨 细胞及浆细胞浸润,血管及其周围有增生现象。可见革兰染色阳性的细长分支茵丝。

4、X线检查或其他影像检查发现的局部病变。

鉴别诊断

溃疡性皮肤结核:多见于儿童好发于颈侧腋下胸部及腹股沟皮损早期为黄豆大小的皮下结节可移动质硬无痛与皮肤粘连继之出现干酪样坏死破溃形成瘘管愈后留有萎缩性短痕组织病理检查为结核性肉芽肿性改变。

肺部疾病:肺脏本身的疾病或全身性疾病的肺部表现。肺部常见的疾病有:气胸、肺大泡、肺气肿、肺部阴影和肺癌等。

细菌性脑脓肿:指化脓性细菌感染引起的化脓性脑炎、慢性肉芽肿及脑脓肿包膜形成。

晚期梅毒:皮肤粘膜损害占晚期良性梅毒发生率的28.4%,多数在感染后3-10年内发生。临床上可分结节性梅毒疹、树胶肿、近关节结节。

治疗方案

对磺胺类过敏或出现难治性感染,一般应用抗生素进行治疗如:丁胺卡那霉素,四环素,亚胺培南,头孢曲松,头孢噻肟或环丝氨酸。

若不治疗常致死.不同情况的病人治疗效果不一样。有弥漫性感染伴免疫受损的病人死亡率可高于50%,免疫功能正常并且病变局限于肺部的病人. 死亡率最低,可低于15%。

氨苯磺胺

因为大多数病例对治疗反应缓慢,氨苯磺胺的剂量应维持血浓度12~15mg/dl(如磺胺嘧啶4~6g/d口服)连续数月。TMP-SMZ或单独大剂量氨苯磺胺(磺胺嘧啶或磺胺异噁唑)也可应用。

预后

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。