毛孢子菌病

病因

(一)发病原因

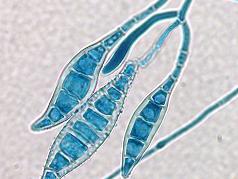

毛孢子菌属真菌学分类为有丝孢子菌,属于担子菌门,系统发生与隐球菌属相近,实际上,包括了一个异质性的群体,多数毛孢子菌能同化多数碳源和氮源,使传统营养实验难于鉴别,毛孢子菌的生态学特征为既可见于环境中腐物寄生于水和植物中,也可分离于人体的特定部位(消化道,呼吸道,泌尿道和皮肤),最近通过形态,在细胞壁中存在木糖,超微结构,免疫学特性,生理生化,辅酶Q系统,DNA-DNA杂交和部分26SrRNA序列分析,将本菌属重新划分为17个菌种和5个变种,其中有6种致病性菌:

1.卵圆形毛孢子菌(Trichosporon ovoides),可引起浅部真菌病即白毛结节和皮肤损害。

2.墨毛孢子菌(T.inkin),主要分离自人体腹股沟区和肛门,可引起阴毛的白毛结节,也有两例引起系统性真菌病的报道,即心内膜炎和腹膜炎。

3.T.asahii(包括三个变种,即var.asahii,var.coremiformis和var.faecalis),多数分离自内源性免疫缺陷患者,也可分离自肝炎患者的血液中,或引起皮肤损害,也有引起被哺乳动物白毛结节的报道。

4.类星形毛孢子菌(T.Asteroides)可引起皮肤损害。

5.皮肤毛孢子菌(T.cutaneum)引起皮肤损害和腋毛毛结节病及变应性应。

6.黏膜毛孢子菌(T.mucoides),多数分离自内源性免疫缺陷患者,也可见于阴毛白毛结节病,最近也有分离自甲真菌病的报道,但目前亦有人仍以白吉利毛孢子菌代表这一属的所有病原菌。

(二)发病机制

浅表感染,又称为白毛结节,为白色,棕黑色或绿色颗粒状纺锤状小结节,包围毛干并呈不规则散在分布,有时结节可以融合成团块,某些具有遗传素质的患者可与毛孢子菌的抗原发生反应而导致肺炎,侵袭性毛孢子菌病主要见于免疫缺陷患者,约90%的患者见中性粒白细胞减少,通常为恶性血液系统肿瘤,皮肤损害是第三位常见病变,可反映感染播散情况,表现为背部及四肢的红斑性丘疹,有时可伴水疱,丘疹逐渐发展为中央坏死。

症状

1.浅表感染 又称为白毛结节,为白色,棕黑色或绿色颗粒状纺锤状小结节,包围毛干并呈不规则散在分布,有时结节可以融合成团块,在真菌生长处的毛干质脆易于折断,此种毛干上结节质地较柔软,并易用手将结节从毛干上擦去。

1.浅表感染 又称为白毛结节,为白色,棕黑色或绿色颗粒状纺锤状小结节,包围毛干并呈不规则散在分布,有时结节可以融合成团块,在真菌生长处的毛干质脆易于折断,此种毛干上结节质地较柔软,并易用手将结节从毛干上擦去。

2.过敏性肺炎 有报道本菌是过敏性肺炎的病因之一,某些具有遗传素质的患者可与毛孢子菌的抗原发生反应而导致肺炎,通过从患者居住的环境中清除此菌可以降低本病的发生率,目前在日本以外地区尚无相关报道。

3.侵袭性毛孢子菌病 主要见于免疫缺陷患者,约90%的患者见中性粒白细胞减少,通常为恶性血液系统肿瘤,其他风险因素包括艾滋病,严重烧伤,静脉插管,皮质类固醇激素治疗以及心瓣膜手术等,主要由灰毛孢子菌和黏毛孢子菌引起。

侵袭性感染可分为播散性和局限性,播散性最常见,表现为急性发热,一般常用的抗生素治疗无效,感染常进行迅速,导致多器官衰竭和败血症,肺和肾最常累及,肺部累及可出现呼吸困难,咳嗽,少痰,胸部X线示肺泡弥漫性浸润,肾部累及多于尸检时发现,临床表现为肾衰伴镜下血尿和蛋白尿,皮肤损害是第三位常见病变,可反映感染播散情况,表现为背部及四肢的红斑性丘疹,有时可伴水疱,丘疹逐渐发展为中央坏死,一些患者如血细胞减少状况改善且应用抗真菌治疗有效,可转化为慢性播散型有如慢性播散型念珠菌病,罕见肝,脾受损,表现为发热和血清碱性磷酸酶升高。

感染可局限于单个器官,包括心瓣膜,中枢神经系统,腹膜和外科伤口,绝大多数心内膜炎由人工瓣膜引起,也有因注射毒品而引起,通常表现为大且厚的瓣膜赘生物,易发生栓塞,特别是下肢,中枢神经系统感染的主要症状包括头痛,恶心,呕吐和发热,多见于急性淋巴细胞白血病,有一例脊髓X线照相致脑膜炎的报道,有慢性腹膜透析致腹膜炎的报道。

检查

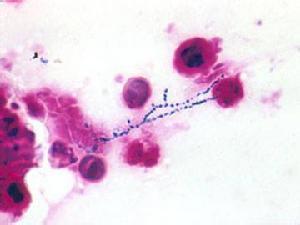

血,尿,痰,脑脊液和皮损组织培养, 血培养对播散性感染的诊断非常有用,皮肤组织病理的培养也有提示作用,皮肤活检示真皮侵入菌丝和关节孢子,部分可见血栓性脉管炎,应注意从痰和尿中培养出毛孢子菌,可能为定植菌而非感染,但对于中性粒细胞减少患者,从任何标本中培养出此菌均应认真对待,并做进一步评估。

并发症

诊断

血清学检查:在培养结果出来前,可采用血清学方法评估,毛孢子菌与新生隐球菌多糖有交叉抗原,有报道毛孢子菌中枢神经系统感染时,新生隐球菌抗原为阳性,因此,对于可疑病例,隐球菌抗原检查是有益的。

与隐球菌感染相鉴别。隐球菌病(cryptococcosis)是一种由新生隐球菌引起的真菌感染性疾病,脑膜、脑、肺、皮肤、中枢神经系统或其他内脏均可受累。

治疗

(一)治疗

对于浅表感染常用治疗方法为将毛发剃光,或每天擦洗毛发,用手刮去结节。可在剃除毛发后再用一些抗真菌剂,如0.05%氯化汞、6%水杨酸(柳酸)、12%苯甲酸、3%硫磺或2%甲醛溶液(福尔马林),即可治好。亦可用含酮康唑和二硫化硒的药液洗涤病发。

由于大多数系统感染患者均有严重的免疫抑制和原发病,因而侵袭性感染的治疗较为困难。已报道治愈的患者多为无中性粒细胞减少或中性粒细胞减少迅速恢复的患者。

在人血清中两性霉素B的浓度可以抑制毛孢子菌,但不能杀灭。因此,两性霉素B不适于治疗中性粒细胞减少患者合并的毛孢子菌病。氟康唑、伊曲康唑、咪康唑和SCH39304的体外活性与两性霉素B相似。氟胞嘧啶可与两性霉素B协同作用,动物实验表明效率优于单用两性霉素B。推荐的治疗方法:在肾功正常的情况下,两性霉素B 0.7~1.0mg/(kg·d)联合或不联合氟胞嘧啶100mg/(kg·d);以氟胞嘧啶600~800mg/d作为替代疗法或与两性霉素B联合。在抗真菌治疗的同时,应重视改善患者的免疫抑制状况。刺激细胞因子以提高中性粒细胞计数,降低皮质类固醇激素和免疫抑制剂的用量是非常重要的。一些真菌血症患者可拔除静脉插管。对于恢复良好的患者特别是心内膜炎和中枢神经系统累及者,应维持长期抗真菌治疗,较为简便的方法是口服氟康唑。一些患者虽然恢复并在停止抗真菌治疗后病情稳定,但一旦出现新的免疫抑制因素如长期的化疗或抗排斥反应治疗时,可能应继续给予系统性抗真菌治疗。

(二)预后

由于大多数系统感染患者均有严重的免疫抑制和原发病,因而侵袭性感染的治疗较为困难。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。