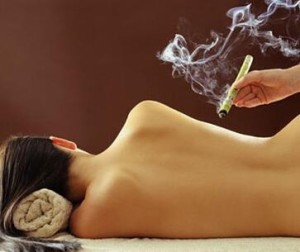

灸法

作用

灸法的作用

灸法能健身、防病、治病,在中国已有数千年历史。早在春秋战国时期,人们已经开始广泛使用艾灸法,如《庄子》中有“越人熏之以艾”,《孟子》中也有“七年之病求三年之艾”的记载。历代医学著作中更比比皆是。灸法能激发、提高机体的免疫功能,能够活跃脏腑功能,旺盛新陈代谢,产生抗体及免疫力,增强机体的抗病能力。所以长期施行保健灸法,能使人身心舒畅,精力充沛,祛病延年。施灸对于血压、呼吸、脉搏、心率、神经、血管均有调整作用;能使白细胞、血红蛋白、红细胞、血小板等明显增高,胆固醇降低,血沉沉降速率减慢,凝血时间缩短,对血糖、血钙以及内分泌系统的功能也有显著的调节作用。

灸法的特点是既能抑制功能亢进,也能使衰退的机能兴奋而趋向生理的平衡状态,因此灸法对人体是一种良性刺激,对增强体质大有裨益,不论病体、健体都可用,尤其有促进儿童发育的作用,使用范围广泛。

适应症

材料制作

施灸材料的制作方法

灸法的主要材料为艾绒,艾绒是由艾叶加工而成。选用野生向阳处5月份长成的艾叶,风干后在室内放置1年后使用,此称为陈年熟艾。取陈年熟艾去掉杂质粗梗,碾轧碎后过筛,去掉尖屑,取白纤丝再行碾轧成绒。也可取当年新艾叶充分晒干后,多碾轧几次,至其揉烂如棉即成艾绒。

1.艾炷

将适量艾绒置于平底磁盘,用食、中、拇指捏成圆柱状即为艾炷。艾绒捏压越实越好,根据需要,艾炷可制成拇指大、蚕豆大、麦粒大3种,称为大、中、小艾炷。

2.艾卷

将适量艾绒用双手捏压成长条状,软硬要适度,以利炭燃为宜,然后将其置于宽约5.5厘米、长约25厘米的桑皮纸或纯棉纸上,再搓卷成圆柱形,最后用面浆糊将纸边粘合,两端纸头压实,即制成长约20厘米,直径约1.5厘米的艾卷。

3.间隔物

在间接灸时,需要选用不同的间隔物,如鲜姜片、蒜片、蒜泥、药瓶等。在施灸前均应事先备齐。鲜姜、蒜洗净后切成2~3毫米厚的薄片,并在姜片、蒜片中间用毫针或细针刺成筛孔状,以利灸治时导热通气。蒜泥、葱泥、蚯蚓泥等均应将其洗净后捣烂成泥。药瓶则应选出相应药物捣碎碾轧成粉末后,用黄酒、姜汁或蜂蜜等调和后塑成薄饼状,也需在中间刺出筛孔后应用。

操作方法

艾灸操作方法

1.艾炷灸

(1)直接灸是将大小适宜的艾炷,直接放在皮肤上施灸。若施灸时需将皮肤烧伤化脓,愈后留有瘢痕者,称为瘢痕灸。若不使皮肤烧伤化脓,不留瘢痕者,称为无瘢痕灸。

1)瘢痕灸又名化脓灸,施灸时先将所灸腧穴部位,涂以少量的大蒜汁,以增加粘附和刺激作用,然后将大小适宜的艾炷置于腧穴上,用火点燃艾炷施灸。每壮艾炷必须燃尽,除去灰烬后,方可继续易住再灸,待规定壮数灸完为止。施灸时由于火烧灼皮肤,因此可产生剧痛,此时可用手在施灸腧穴周围轻轻拍打,借以缓解疼痛。正常情况下,灸后1周左右,施灸部位化脓形成灸疮,5~6周左右,灸疮自行痊愈,结痴脱落后留下瘢痕。临床上常用于治疗哮喘、肺结核、瘰疬、慢性胃肠病等慢性疾病。

2)无瘢痕灸又称非化脓灸,施灸时先在所灸腧穴部位涂少量的凡士林,以使艾炷便于粘附,然后将大小适宜的艾炷,置于腧穴上点燃施灸,当灸炷燃剩五分之二或四分之一而患者感到微有灼痛时,即可易炷再灸。若用麦粒大的艾炷施灸,当患者感到有灼痛时,医者可用镊子柄将艾炷熄灭,然后继续易位再灸,按规定壮数灸完为止。一般应灸至局部皮肤红晕而不起泡为度。因其皮肤无灼伤,故灸后不化脓,不留瘢痕。此法适用于慢性虚寒性疾患,如哮喘、风寒湿痹等。

(2)间接灸间接灸又称间隔灸、隔物灸。是用某种物品将艾炷与施灸腧穴部位的皮肤隔开,进行施灸的方法。所隔的物品常用生姜、大蒜、盐、附子片等。

1)隔姜灸是用鲜姜切成直径2~3厘米、厚0.2~0.3厘米的薄片,中间以针刺数孔,然后将姜片置于应灸的腧穴部位或患处,再将艾炷放在姜片上点燃施灸。当艾住燃尽,再易炷施灸。灸完所规定的壮数,以使皮肤红润而不起泡为度。常用于因寒而到的呕吐、腹痛、腹泻及风寒痹痛等。

2)隔蒜灸用鲜大蒜头,切成厚0.2~0.3厘米的薄片,中间以针刺数孔,然后置于应灸腧穴或患处,然后将艾炷放在蒜片上,点燃施灸。待艾炷燃尽,易炷再灸,直至灸完规定的壮数。此法多用于治疗瘰疬,肺结核及初起的肿疡等症。

3)隔盐灸用纯净的食盐填敷于脐部,或于盐上再置一薄姜片,上置大艾炷施灸。多用于治疗急性寒性腹痛或吐泻并作,中风脱证等。

4)隔附子饼灸将附子研成粉末,用酒调和做成直径约3厘米、厚约0.8厘米的附子饼,中间以针刺数孔,放在应灸腧穴或患处,上面再放艾炷施灸,直到灸完所规定壮数为止。多用治疗命门火衰而致的阳痿、早泄、宫寒不孕或疮疡久溃不敛等症。

2.艾条灸

又称艾卷灸。是取纯净细软的艾绒24克,平铺在26厘米长、20厘米宽的细草纸上,将其卷成直径约l.5厘米圆柱形的艾卷,要求卷紧,外裹以质地柔软疏松而又坚韧的桑皮纸,用胶水或浆糊封口而成。也有每条艾绒中渗入肉桂、干姜、丁香、独活、细辛、白芷、雄黄各等分的细末6克,则成为药条。常用的施灸方法有温和灸和雀啄灸。

(1)温和灸施灸时将艾条的一端点燃,对准应灸的腧穴部位或患处,距皮肤2~3厘米左右,进行熏烤。熏烤使患者局部有温热感而无灼痛为宜,一般每处灸5~7分钟,至皮肤红晕为度。对于昏厥、局部知觉迟钝的患者,医者可将中、食二指分开,置于施灸部位的两侧,这样可以通过医者手指的感觉来测知患者局部的受热程度,以便随时调节施灸的距离和防止烫伤。

(2)雀啄灸施灸时,将艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤并不固定在一定距离,而是像鸟雀啄食一样,一上一下活动地施灸。另外也可均匀地上、下或向左右方向移动或作反复地施转施灸。

3.温针灸

是针刺与艾灸结合应用的一种方法,适用于既需要留针而又适宜用艾灸的病症。操作时,将针刺入腧穴得气后,并给予适当补泻手法而留针,继将纯净细软的艾绒捏在针尾上,或用艾条一段长约2厘米左右,插在针柄上,点燃施灸。待艾绒或艾条烧完后,除去灰烬,出针。

4.温灸器灸

是用金属特制的一种圆筒灸具,故又称温灸筒灸。其筒底有尖有平,筒内套有小筒,小筒四周有孔。施灸时,将艾绒或加掺药物,装入温灸器的小筒,点燃后,将温灸器之盖扣好,即可置于腧穴或应灸部位,进行熨灸,直到所灸部位的皮肤红润为度。有调和气血,温中散寒的作用。

禁忌症

1.凡实热证或阴虚发热、邪热内炽等证,如高热、高血压危象、肺结核晚期、大量咯血、呕吐、严重贫血、急性传染性疾病、皮肤痈疽疮疖并有发热者,均不宜使用艾灸疗法。

2.器质性心脏病伴心功能不全,精神分裂症,孕妇的腹部、腰骶部,均不宜施灸。

注意事项

2.做好防护,以防艾火掉下烧伤皮肤或烧坏衣褥。使用温针时,可用硬纸片剪一小孔,套住针体平放在进针处,即可避免艾火直接掉落于皮肤上。施灸后艾条必须彻底熄灭,以防失火。

3.艾炷灸容易起疱,应注意观察,如已起疱不可擦破,可任其自然吸收;如水疱过大,经75%乙醇消毒后用注射器将疱内液体抽出,外涂甲紫,再用敷料保护,以防感染。妇女妊娠期间,小腹及腰骶部不宜施灸。

艾灸反应

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。