鼻

鼻针疗法是

针刺疗法之一。该疗法认为

鼻与脏腑

经络有密切联系。指在

鼻部范围

内的一些特定

穴位上

针刺以治疗全身多种疾病的

方法。它

形成于50年代末、60年代初期。是我国

中医针灸工作者在研究、

开展

耳针疗法的过程中,以祖国医

学对

鼻部与脏腑及全身

关系的理论为基础,以通过

鼻部皮肤色泽变化来诊断疾病的

方法为依据而发展起来的一种新

针法。它对于疼痛性疾患,

神经衰弱、

腹泻等多种疾患都有较好的疗效,也可用于

鼻针麻醉。其

穴位以......

鼻针穴位

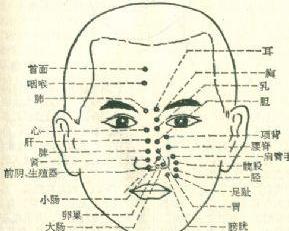

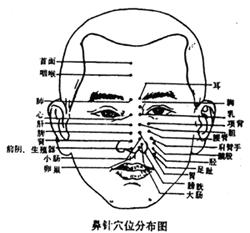

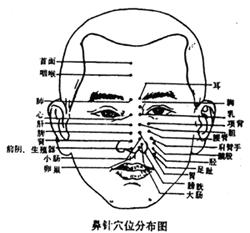

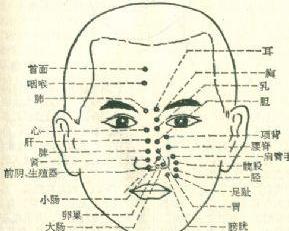

先在鼻部划出3条标定钱。第一条钱,即鼻正中线,起于前额正中,止于鼻尖;第二条线起于目内眦下,紧靠鼻梁骨两侧,止于鼻翼下端尽处;第三条线,起于眉内侧端沿第二条线外方3~5mm处至鼻翼尽处。

先在鼻部划出3条标定钱。第一条钱,即鼻正中线,起于前额正中,止于鼻尖;第二条线起于目内眦下,紧靠鼻梁骨两侧,止于鼻翼下端尽处;第三条线,起于眉内侧端沿第二条线外方3~5mm处至鼻翼尽处。

(1)头面:额部正中、眉心至前发际中点的连线的中点。

(2)咽喉:头面穴与肺穴连线之中点。

(3)肺:两眉内侧端连线之中点。

(4)心:两目内眦连线之中点。

(5)肝:鼻梁最高点之下方,两颧连线与鼻正中线交叉点,心穴与脾穴连线之中点。

(6)脾:当鼻准头上缘正中线上,心与外生殖器连线之中点。

(7)肾:脾与外生殖器连线之中点。

(8)外生殖器:在鼻尖端上。

(9)睾丸或卵巢:鼻尖两侧,鼻翼内缘。

(10)胆:自内眦之下,肝穴外侧。

(11)胃:胆穴之下,脾穴外则。

(12)小肠:胃穴之下,鼻翼上1/3处。

(13)大肠:小肠穴之下,鼻翼正中处。

(14)膀胱:大肠穴之下,鼻翼壁尽处。

(15)耳:眉内侧端。

(16)胸:眉棱骨之下,目窠之上。

(17)乳:睛明穴上方。

(18)项背:晴明穴下方。

(19)腰脊:颧骨内侧,平肝穴。

(20)上肢:腰脊穴之下,平脾穴。

(21)胯股:鼻上缘、上肢穴的下方。

(22)膝胫:鼻翼正中外侧,跨股穴下方。

(23)足趾:膝胫穴之下,平膀胱穴。

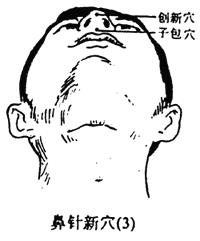

(1)高血压上点:两眉正中,即印堂穴。

(1)高血压上点:两眉正中,即印堂穴。

(2)高血压下点:鼻尖稍下方。

(3)腰三角:正中点在心穴下方、鼻骨下缘。两侧点在正中点之外下方。

(4)消化三角:正中点在腰三角中点之下方,两侧点在其外下方,即鼻尖处的小等三角形。

(5)阑尾:鼻翼外上部。

(6)下肢:即膝胫穴。

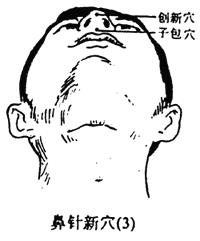

(7)创新:两鼻孔上缘连线与鼻正中线交点处。

(8)增一:两鼻翼内侧缘凹陷处。

(9)增一:从增一穴起沿鼻翼风纹线延至鼻孔上缘处。

(10)子包:鼻中隔稍下,人中穴上方。

鼻针穴位多以人体脏腑器官命名,故每一个穴位均可主治相应脏腑器官的疾患。如脾穴、胃穴、消化三角可治消化系统疾患;肝穴、胆穴可治肝胆疾患;眩晕可取肾穴;血压高可取高血压上、下点等。

器械

操作方法

常规消毒,用毫针捻针转进针,一般采用斜刺或透针,约刺入2~5mm即可。捻转手法应尽量轻柔,如患者出现酸、麻、胀、流泪、打喷嚏等现象为已得气,得气后可留针10~30分钟,中间行针1~2次,每日或隔日治疗1次,10次为1疗程,疗程间休息7~10天。

适用范围

本法适应范围很广,一般常见疾病均可应用。如高血压病、胃痛、痹证、肝脾肿大、阑尾炎、急性腰扭伤等。鼻针法还可应用于针刺麻醉。如甲状腺及甲状舌骨瘘切除术,二尖瓣分离术、胃大部切除术,胆囊造瘘术等。

注意事项

(1)针前须严格消毒,如有疤痕应避开,以免引起出血或疼痛。

(2)鼻部肌肉菲薄,感觉灵敏,切忌重刺、深刺,尤其不能刺到鼻软骨上,更不能刺通鼻腔。

先在鼻部划出3条标定钱。第一条钱,即鼻正中线,起于前额正中,止于鼻尖;第二条线起于目内眦下,紧靠鼻梁骨两侧,止于鼻翼下端尽处;第三条线,起于眉内侧端沿第二条线外方3~5mm处至鼻翼尽处。

先在鼻部划出3条标定钱。第一条钱,即鼻正中线,起于前额正中,止于鼻尖;第二条线起于目内眦下,紧靠鼻梁骨两侧,止于鼻翼下端尽处;第三条线,起于眉内侧端沿第二条线外方3~5mm处至鼻翼尽处。

(1)

(1)