造口旁疝

基本介绍

病因

发病原因

造口旁疝的发生与病人全身和局部的情况密切相关,腹壁薄弱,术后腹压增高,营养不良,肥胖和局部感染等均是造口旁疝发生的基础,同时,造口部位的选择,造口技术与造口旁疝的发生也明显有关。

营养不良(24%)

恶性肿瘤,贫血,低蛋白血症,过于肥胖,糖尿病,肝肾功能不全及缺乏维生素等,均可影响术后组织的修复,若肠管(或输尿管)与人造通道未能完全愈合,即增加造口旁疝的发生机会。

造口位置选择不当(20%)

一般认为,造口旁疝的发生率与造口位置的选择有密切的关系,研究表明,腹直肌具有约束功能,经腹直肌造口者,造口旁疝发生率较低,而经腹直肌旁或切口造口者,造口旁疝发生率相对较高,而腹膜外造口,更可降低造口旁疝以及手术后早期内疝的发生率。

如造口区域的组织缺损,横向肌肉的收缩作用等,使造口旁组织向四周收缩,致造口的口径扩大。

放疗和化疗 (14%)

造瘘(口)者多为结直肠肿瘤,膀胱肿瘤,肠梗阻,克罗恩病等患者,术后常需要进行放疗和化疗,影响正常组织的代谢和伤口修复。

手术操作不当 (13%)

常见情况有:

①手术操作粗暴,血管或神经损伤过多导致肌肉萎缩,腹壁强度降低,

③麻醉不满意,强行牵拉缝合,局部张力过大以及各层组织对合不良。

发病机制

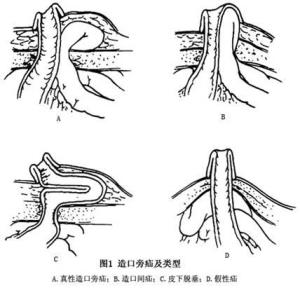

①真性造口旁疝:一腹膜囊由扩大的筋膜缺损处突出者,临床最常见,约占造口旁疝的90%。

②造口间疝:筋膜缺损扩大,腹腔内肠襻伴随造口肠襻向皮下突出者,此型多数合并脱垂。

2.按疝体大小分类 有4型:

预防

2.造口位置选择要适宜 选择要点:

3.造口大小要适宜,一般直径在1.5~2.0cm之间,肥胖者可适当扩大,拖出肠管应高出皮肤1cm左右。

4.术中严格无菌操作,避免操作粗暴,彻底止血,预防切口感染,并适当应用抗生素。

5.选择适宜麻醉,效果要满意,确保在无张力状态下进行组织缝合。

6.术后加强营养支持治疗。

并发症

常见症状

与造口旁疝的大小及是否出现并发症有关,早期无明显临床症状或仅在造口旁出现向外突出的皮下肿块,在长时间站立,行走,咳嗽,用力排便,排尿)时出现,休息或平卧时减小或消失,肿块会渐增大,因疝囊扩张牵扯腹壁和造口,部分病人可出现局部钝痛,坠胀感,饱胀感,消化不良,便秘等不适,巨大疝可影响穿衣和生活。

检查

疾病诊断

诊断

2.临床特点 造口旁膨胀,或伴有造口肠襻的脱垂,巨大膨胀时,伴有腹痛。

鉴别

1.子宫圆韧带囊肿:肿块位于腹股沟管,呈圆形或椭圆形,有囊性感,边界清楚,张力高,其上端不伸入腹腔,一般不易与造口旁疝混淆。

2.精索囊肿或睾丸下降不全:肿块位于腹股沟管或精索睾丸行径,边界清晰。前者有囊性感,张力高,阴囊内可扪到同侧睾丸,后者质坚韧,为实质感,阴囊内同侧睾丸缺如。

实际上,鉴别诊断并不困难,上述疾病共有的基本特点是:非可复性肿块,肿块上界不进入外环或内环,无“疝柄”,亦无咳嗽冲击感。

治疗

1.非手术治疗

对于疝体较小、无明显不适者,可用腹带、造口带加压包扎,亦可用环形压具固定于造瘘(口)周围组织,防止内脏进一步疝出。

2.手术治疗

除了癌症晚期(含姑息性手术后和已发生腹腔或远处转移者)和严重内科合并症不能耐受手术者,造口旁疝均可手术治疗。有疝原位修补术和造口移位两种方式。

(1)疝原位修补术:对于筋膜缺损不大的造口旁疝,可在造口旁侧方做切口,找到并切除疝囊,还纳疝内容物,重新定位造口,间断缝合缺损。对于缺损大,直接修补困难者,可采取合成材料(假体网片)修补,一般主张进入腹腔从内面修补。

(2)造口移位:对原造口不满意和原位修补后复发者,应移位造口。另取正中切口,选择合适的位置经腹直肌造口,切除并关闭原造口。

护理

1.初期饮食应由流质、半流质、普食逐渐进行,食物要干净、卫生、新鲜,多饮水、多食蔬果。

2.少吃油炸、刺激性食物,康复期饮食应定量进食,细嚼慢咽,防止暴饮暴食,少食容易产生气体的食物,如豆类、卷心菜、韭菜、洋葱、番薯、碳酸饮料等。

3.合理膳食可多摄入一些高纤维素以及新鲜的蔬菜和水果,营养均衡,包括蛋白质、胶原蛋白含量高的、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化,充分发挥食物间营养物质的互补作用,对预防此病也很有帮助。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

造瘘(

造瘘(