胆胀

简介

胆胀病始见于《内经》。《灵枢·胀论》载:“胆胀者,胁下痛胀,口中苦,善太息。”不仅提出了病名,而且对症状描述也很准确。《伤寒论》中虽无胆胀之名,但其所论述的一些症状,如《辨太阳病脉证并治》中的“呕不止,心下急,郁郁微烦者”,《辨少阳病脉证并治》中的“本太阳病,不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热”等都类似本病,该书中所立的大柴胡汤、大陷胸汤、茵陈蒿汤等皆为临床治疗胆胀的有效方剂。其后《症因脉治》治疗胆胀的柴胡疏肝饮,《柳州医话》所创的一贯煎也属临床治疗胆胀习用的效方,叶天士《临证指南医案》首载胆胀医案,为后世临床辨证治疗积累了经验。近年来,在辨证治疗胆胀方面取得了不少经验,同时也在古方的基础上创建了一些有效方剂,既往多主张用外科手术治疗的病例,现在也可用中医药综合治疗,取得成功。

胆胀病始见于《内经》。《灵枢·胀论》载:“胆胀者,胁下痛胀,口中苦,善太息。”不仅提出了病名,而且对症状描述也很准确。《伤寒论》中虽无胆胀之名,但其所论述的一些症状,如《辨太阳病脉证并治》中的“呕不止,心下急,郁郁微烦者”,《辨少阳病脉证并治》中的“本太阳病,不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热”等都类似本病,该书中所立的大柴胡汤、大陷胸汤、茵陈蒿汤等皆为临床治疗胆胀的有效方剂。其后《症因脉治》治疗胆胀的柴胡疏肝饮,《柳州医话》所创的一贯煎也属临床治疗胆胀习用的效方,叶天士《临证指南医案》首载胆胀医案,为后世临床辨证治疗积累了经验。近年来,在辨证治疗胆胀方面取得了不少经验,同时也在古方的基础上创建了一些有效方剂,既往多主张用外科手术治疗的病例,现在也可用中医药综合治疗,取得成功。

病因病机

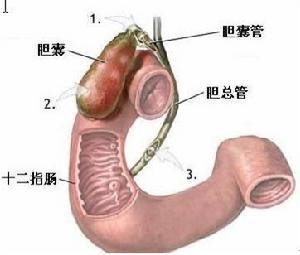

胆腑内藏精汁。若胆道通降功能正常,在肝胆疏泄作用下,胆液经胆道排人肠中,助脾胃腐熟消化水谷。若因饮食偏嗜,忧思暴怒,外感湿热,虚损劳倦,胆石等原因导致胆腑气机郁滞,或郁而化火,胆液失于通降即可发生胆胀。 1.胆腑气郁忧思暴怒,情志不遂,肝脏疏泄失常,累及胆腑,气机郁滞,或郁而化火,胆液通达降泄失常,郁滞于胆,则发为胆胀。

2.湿热蕴结饮食偏嗜,过食肥甘厚腻,久则生湿蕴热,或邪热外袭,或感受湿邪化热,或湿热内侵,蕴结胆腑,气机郁滞,胆液通降失常而为之郁滞,气郁胆郁则引起胀痛,痛胀发于右胁,而为胆胀。

3.胆石阻滞湿热久蕴,煎熬胆液,聚而为石,阻滞胆道,胆腑气郁,胆液通降失常,郁滞则胀,不通则痛,形成胆胀。

胆胀病病机主要是气滞、湿热、胆石、瘀血等导致胆腑气郁,胆液失于通降。病位在胆腑,与肝胃关系最为密切。日久不愈,反复发作,邪伤正气,正气日虚,加之邪恋不去,痰浊湿热,损伤脾胃,脾胃生化不足,正气愈虚,最后可致肝肾阴虚或脾肾阳虚的正虚邪实之候。

临床表现

本病以右胁胀痛为主,也可兼有刺痛、灼热痛,久病者也可表现为隐痛,常伴有脘腹胀满,恶心口苦,嗳气,善太息等胆胃气逆之症,病情重者可伴往来寒热,呕吐,右胁剧烈胀痛,痛引肩背等症。本病一般起病缓慢,多反复发作,时作时止,部分病例为急性起病。复发者多有诸如过食油腻,恼怒,劳累等诱因。好发年龄多在40岁以上。

诊断

1.以右胁胀痛为主症。

3.起病缓慢,多反复发作,时作时止,复发者多有诸如过食油腻,恼怒,劳累等诱因。好发年龄多在40岁以上。 4。十二指肠引流、B超检查、腹部X线平片、Cr等理化检查,有助于诊断和鉴别诊断。

鉴别诊断

1.胁痛胆胀实为一种特殊类型的胁痛,以胆腑气郁,胆失通降而致的右胁胀痛为特征,伴有恶心口苦,嗳气等胆失通降,胆胃气逆之症,常因过食肥腻迅即引起发作,病位局限于胆腑。其余的胁肋疼痛,则为一般的胁痛,病变以肝病为主。

2.胃痛胆胀与胃痛因其疼痛位置相近,症状互兼,常致诊断混淆。胃痛在上腹中部胃脘部;胆胀位于右上腹胁肋部。胃痛常伴嘈杂吞酸,胆胀常伴恶心口苦。胃痛常因暴饮暴食,过食生冷、辛辣而诱发,胆胀常为肥腻饮食而诱发。胃痛任何年龄皆可发病,胆胀多在40岁以上发病。纤维胃镜等检查发现胃的病变,有助于胃痛的诊断;B超等检查发现胆囊病变,则有助于胆胀的诊断。

3.真心痛胆胀与真心痛,二者皆可突然发生,疼痛剧烈,而真心痛则预后凶险,故需仔细鉴别。真心痛疼痛在胸膺部或左前胸,疼痛突然发生而剧烈,且痛引肩背及手少阴循行部位,可由饮酒饱食诱发,常伴有心悸,短气,汗出,身寒肢冷,“手足青至节”,脉结代等心脏病症状,心电图等心脏检查异常;胆胀疼痛则在右胁,痛势多较轻,可由过食肥腻诱发,常伴恶心口苦,嗳气等胆胃气逆之症,B超等胆系检查可见异常。

辨证论治

辨证要点

1.辨虚实起病较急,病程较短,或病程虽长而属急性发作,胀痛持续不解,痛处拒按,口苦发热,苔厚脉实者,多属实。起病较缓,病程较长,胁痛隐隐,胀而不甚,时作时止,或绵绵不休,遇劳则发,苔少脉虚者,多属虚。

2.辨缓急右胁胀痛,痛势剧烈,甚或绞痛,辗转反侧,呻吟不止,往来寒热,呕吐频繁,苔黄脉数者,则为急证;痛势较缓,无发热呕吐及黄疸者,则病情较缓。

治疗原则 :胆胀的治疗原则为疏肝利胆,和降通腑。临床当据虚实而施治,实证宜疏肝利胆通腑,根据病情的不同,分别合用理气、化瘀、清热、利湿、排石等法;虚证宜补中疏通,根据虚损的差异,合用滋阴或益气温阳等法,以扶正祛邪。

分证论治

症状:右胁胀满疼痛,痛引右肩,遇怒加重,胸闷脘胀,善太息,嗳气频作,吞酸嗳腐,苔白腻,脉弦大。

本方以柴胡白芍、川芎疏肝利胆,枳壳、香附、陈皮理气通降止痛,甘草调和诸药。应用时以方中四逆散为主,可加苏梗、青皮、郁金、木香行气止痛。若大便于结,加大黄、槟榔;腹部胀满,加川朴、草蔻;口苦心烦,加黄芩、栀子;嗳气,呕吐,加代赭石、炒莱菔子;伴胆石加鸡内金、金钱草、海金沙。

症状:右胁刺痛较剧,痛有定处而拒按,面色晦暗,口干口苦,舌质紫暗或舌边有瘀斑,脉弦细涩。

方中柴胡、枳实、白芍、甘草疏肝利胆,理气止痛,炒五灵脂、生蒲黄活血化瘀。可酌加郁金、延胡索、川楝子、大黄以增强行气化瘀止痛之效。口苦心烦者,加龙胆草、黄芩;脘腹胀甚者,加枳壳、木香;恶心呕吐者,加半夏、竹茹。 ·

胆腑郁热

症状:右胁灼热疼痛,口苦咽于,面红目赤,大便秘结,小便短赤,心烦失眠易怒,舌红,苔黄厚而干,脉弦数。 治法:清泻肝胆之火,解郁通腑。

方中栀子、黄连、柴胡、白芍、蒲公英、金钱草、瓜蒌清泻肝火,郁金、延胡索、川楝子理气解郁止痛,大黄利胆通腑泻热。心烦失眠者,加丹参、炒枣仁;黄疽加茵陈、枳壳;口渴喜饮者,加天花粉、麦冬;恶心呕吐者,加半夏、竹茹。方中金钱草用量宜大,可用30-60g。

症状:右胁胀满疼痛,胸闷纳呆,恶心呕吐,口苦心烦,大便粘滞,或见黄疸,舌红苔黄腻,脉弦滑。

方中茵陈、栀子、大黄清热利湿,疏通胆腑,疏肝利胆。可加柴胡、黄芩、半夏、郁金疏肝利胆而止痛,或与大柴胡汤同用。胆石者,加鸡内金、金钱草、海金沙、穿山甲利胆排石;小便黄赤者,加滑石、车前子、白通草;苔白腻而湿重者,去大黄、栀子,加茯苓、白蔻仁、砂仁;若痛势较剧,或持续性疼痛阵发性加剧,往来寒热者,加黄连、金银花、蒲公英,重用大黄。

阴虚郁滞

症状:右胁隐隐作痛,或略有灼热感,口燥咽干,急躁易怒,胸中烦热,头晕目眩,午后低热,舌红少苔,脉细数。 治法:滋阴清热,疏肝利胆。

方中生地黄、北沙参、麦冬、当归身、枸杞子滋阴,川楝子疏肝理气止痛。心烦失眠者,加柏子仁、夜交藤、枣仁;兼灼痛者,加白芍、甘草;急躁易怒者,加栀子、青皮、珍珠母;胀痛者加佛手、香橼。

阳虚郁滞

症状:右胁隐隐胀痛,时作时止,脘腹胀痛,呕吐清涎,畏寒肢凉,神疲乏力,气短懒言,舌淡苔白,脉弦弱无力。 治法:温阳益气,疏肝利胆。

方中党参、白术、茯苓、甘草温阳益气。可加干姜、制附子温阳,加柴胡、白芍、木香以增疏肝利胆之力。腹中冷痛者,加吴茱萸、乌药;胆石者,加金钱草、鸡内金。气血两亏者可选用八珍汤化裁。

转归预后

本病的转归主要为实证向虚证转化,而成虚实夹杂之证。实证之初多为气郁,在外邪侵袭,饮食不节等条件下可转为郁热或湿热,久则由实转虚,郁热不解,灼耗阴津,致肝肾阴虚,可转化为阴虚郁滞;过服寒凉,过劳伤气,又可转化为气虚郁滞,进而转化为阳虚郁滞,形成虚实并见的证候。若失治误治,可致阴液耗损,阴损及阳导致厥脱。本病久延不愈,胆木克土,还可引起胃痛等病证。 胆胀病患者,如正气充足,一般预后良好,若迁延不愈,则反复发作,殊难根治。若急性发作之时,出现危证、坏证,则预后较差。

预防与调摄

积极治疗胁痛、黄疽等肝胆疾病及虫病,疗程要足,除邪务尽,病证治愈后要注重调摄,皆为预防胆胀的重要措施。 调摄包括调养心神,保持恬静愉快的心理状态;调节劳逸,做到动静适宜,以使气血流通;调剂饮食,宜清痰主,多食蔬菜、水果,如萝卜、苦瓜、佛手、苹果等,有利于利胆祛湿,切忌暴饮暴食及食用膏粱厚味,勿酗酒、贪凉、饮冷。注意保暖。

结语

胆胀是指胆腑气郁,胆失通降所引起的以右胁胀痛为主要临床表现的一种胆病,为临床常见证候之一。本病病机主要是气滞、湿热、胆石、瘀血等导致胆腑气郁,胆失通降。病位在胆腑,与肝胃关系最为密切。临床上应与胃痛、真心痛等病证相鉴别。辨证上以辨虚实和缓急为要点。胆胀的治疗原则为疏肝利胆、和降通腑。临床当据虚实而施治,实证宜疏肝利胆通腑,根据病情的不同,分别合用理气、化瘀、清热、利湿、排石等法;虚证宜补中疏通,根据虚损的差异,合用滋阴或益气温阳等法,以扶正祛邪。应注意疗程要足,除邪务尽。

文献摘要

《素问·热论篇》:“三日少阳受之,少阳主胆,其脉循胁络于耳,故胸胁痛而耳聋。” 《症因脉治·腹胀》:“胁肋作痛,口苦太息,胆胀也。胆胀者,柴胡清肝饮。”

现代研究

胆囊炎治疗的研究

张氏用中药治疗慢性胆囊炎200例,取得较好疗效。方法是按辨证论治原则,根据临床症状将其分为两型进行治疗。症见右胁下或右上腹疼痛,胀满,脘闷,食欲不振,嗳气恶心,胸骨后灼热感,舌苔淡黄或黄腻,脉弦数者为肝胆实热型,共103例,内服精安I号方:白术15g,元胡log,川栋子log,郁金12g,大青叶20g,金银花20g,山栀log,金钱草30g,茵陈30g,皂刺15g。症见上腹或两肋隐痛不适,食欲不振,或食后作胀更甚,胃气上逆,口干舌燥,胸骨后或右肋下灼热感较重,舌质红或质暗,或有瘀斑,苔黄燥少津,脉细涩者为气滞血瘀型,共97例,内服精安Ⅱ号方:白芍15g,元胡log,乌药log,甘松20g,桃仁log,荔枝核log,鸡内金log,炒山楂30g,金钱草30g,黄连15g。将以上两方的一次量分别加工成精制粉末20g,一日2次,饭前温开水冲服。所有病例均以连续服药2个月为一疗程。治疗结果:显效者113例,好转者80例,无效者7例,总有效率96.5%。两方疗效基本一致[中医杂志1994;35(10):605]。 蔡氏等探讨了用益气升阳法治疗胆囊炎的适应证为虚证,其B超表现除具胆囊炎的一般特征外,还表现为空腹时一般张力较低,横径小,形态多呈细长型,纵径与横径之比>或=2.5,占88.33%。以脂餐试验观察胆囊收缩功能时,发现虚证患者之胆囊收缩率较正常人低,更低于胆囊炎中的实证者,认为这一结果可作为虚证的客观指标之一。益气升阳法的常用处方为补中益气汤、柴芍六君子汤、逍遥散加黄芪、党参等[北京中医药大学学报1994;17(4):42]。

许氏等运用中药治疗结石性胆囊炎活动期合并慢性胃炎4.5例,按肝胆湿热、肝胃不和、肝郁脾虚三种证型辨证论治,以同期西药治疗的30例为对照。中药以胆胃方(柴胡、白芍、香附、茯苓、枳实、法半夏、姜竹茹、青皮、陈皮、大黄、金钱草、蒲公英)治疗,肝胃不和型用原方治疗,肝胆湿热型加茵陈、黄芩、草河车,增大大黄用量;肝郁脾虚型去大黄,加党参、白术:疗程为1个月。结果:中药治疗组近期缓解率和显效率明显高于对照组。并显示中药有一定的排石作用,能消除显性胆汁返流并能改善慢性胃炎之胃粘膜炎变[中医杂志1993;31(7):413]。

董氏等采用茵陈蒿汤为主的12味中药(茵陈、栀子、大黄、金钱草、柴胡、虎杖等)经皮给药治疗胆绞痛78例。方法是将上药水煎过滤成250ml液体再加透皮促进剂,制成亲水性乳膏剂,每次取15g,涂在敷料表面(10emXlOcm),贴于腹部右肋缘锁骨中线处。结果:经用乳膏剂贴敷后2小时内疼痛消失或明显减轻者44例,有效率为76%。并认为经皮给药的主要优点是避免了药物和胃肠道相互影响和干扰;绕过肝脏、胃肠道的“首过效应”,从而提高药物生物利用度;降低用药剂量,减少给药次数,减轻毒副作用[中华消化杂志1997;17(3):141]。 ·

胆石症的临床与实验研究

胆石病在我国的治疗,不同时期有着不同的特点,50年代以前,基本上是属于外科治疗范围;60年代随着中西医结合的开展,非手术疗法的应用日益广泛,排石疗法日益成熟;70年代随着溶石疗法的发现,溶石疗法形成高潮;80年代体外冲击波碎石术治疗胭囊结石法传人,我国迅速开展;90年代形成了排、溶、碎、取四类方法并举之势,但各有褒贬,当前的问题是:第一,要掌握好四类方法的适应证,它们可互相配合,但任何方法尚不能完全取代任何一法;第二,每种方法均有其优点与缺点,在分析疗效时,应考虑这些问题;第三,各种方法均有改进与提高疗效的可能性,评价任何方法要有发展的观点,不能全盘否定[中国中西医结合杂志1992;12(1):47]。

许氏等应用活血化瘀为主对胆石症100例进行了前瞻性治疗研究,并与中医辨证治疗组和西医治疗组各30例进行随机对照。结果:活血化瘀治疗组治愈10例,显效48例,有效33例,总有效率为91%,均优于中医辨证对照组和西医对照组;活血化瘀对胆总管结石和胆囊结石疗效较好,而对肝内胆管结石和多发部位结石疗效较差;对不同中医证型进行分析,其对肝胆湿热型和肝郁气滞型疗效较好,而对肝郁脾虚型则疗效较差;与中医辨证治疗组在不同证型方面进行比较,其对肝郁气滞型的疗效较好,从而表明活血化瘀不仅可以有效地治疗胆石症,并在某些方面有一定的优越性。方法是:活血化瘀为主的治疗组药用姜黄、大黄、三七、三棱、莪术、延胡索、川连、半夏、金钱草、乌梅、炒山栀等,每日1剂。中医辨证治疗组以中医辨证论治,肝郁气滞型以柴胡疏肝散加减治之;肝胆湿热型以大柴胡汤加减治之;肝郁脾虚型以逍遥散加减治之。西医治疗组选用氟哌酸、熊去氧胆酸及654-2治疗,各组均以1个月为一疗程。并提出胆石症表现为固定性右上腹疼痛,病情缠绵难愈,久病人络,久病必瘀;现代医学认为由于结石的刺激,胆囊壁充血水肿,广泛的炎性细胞浸润与纤维组织增生,胆囊壁增厚等都可认为是血瘀的特点。治疗机理是活血化瘀使胆道中的瘀血清除,就能疏通胆道,有利于胆道中湿热瘀毒的排泄,并增强胆囊的收缩和排胆效能,以达到通腑的目的[中国中西医结合脾胃杂志1996;4(3):141)。

吴氏用溶石灵治疗中老年胆系结石164例,平均服药3.5个月,结果痊愈39例(23.8%),有效50例(30.5%),无效75例(45.7%),总有效率为54.3%。对胆囊、肝管及胆总管结石均有较好疗效。豚鼠成石模型表明,溶石组的成石率为25%,成石模型组成石率达70.6%—86.7%,两组相比有显著差异(P<0.01)。溶石灵胶囊的成分有人参皂甙、绿矾、鸡内金、山楂、本黄、姜黄、元胡、陈皮、虎杖、月见草花等[中医杂志1993;34(6):352]。 大黄有致泻、收敛止血、解痉利胆、利尿、健胃助消化等诸多作用,实验证明,大黄素能解除乙酰胆碱所致的痉挛,其解痉作用较罂粟碱强4倍。大黄可促进胆汁的分泌,并能使;其中的胆红素和胆汁酸含量增加。对胆石症患者进行B超观察表明,生大黄有松弛括约肌,加强胆囊收缩,胆管扩张,驱除胆道异物的作用,且有抗菌作用,副作用小,故为胆道疾患的首选药物[董昆山等编者,现代临床中药学.第1版.中国中医药出版社,1998.340页]。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。