湿

文字源流

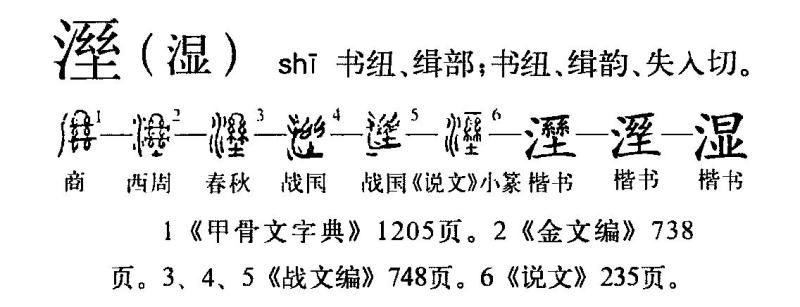

《说文解字》将“溼”与“湿”分列为两个字头,二字含义各不相同,其实它们也有相通的地方。从汉隶以来,经籍多有以“湿”为“溼”者,现代整理汉字时将“溼”作为异体字并入了“湿”。

“溼”,甲骨文作甲组图1,左部是水,右部为(绝的古文,像丝的绝断);或又从止,所会之意不明。商承祚谓:“象足履湿。”金文改从土,与甲骨文稍异。石鼓文(甲组图3)亦从土,而讹上部为二系相联形,遂为小篆所本。

《说文解字》:“溼,幽溼也。”所谓“幽溼”,也就是渗湿的意思。由此就可以引申为“潮湿”。由“潮湿”可以引申为“沾水”,如王昌龄《采莲曲》:“争弄莲舟水湿衣。”

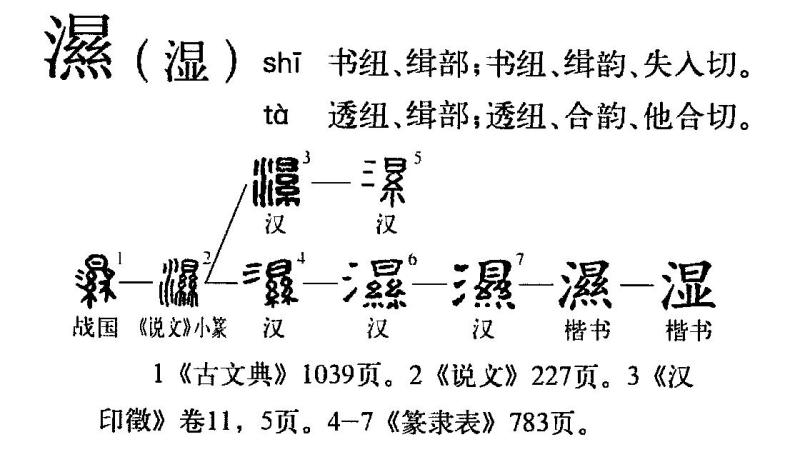

《说文》对“湿”字的解释是水名,是古代黄河下游主要支流之一,在今山东省境内。读作tà,后作“漯”。从字形上看,“湿”右部的“(㬎)”或省去一半作乙组图3、图5,稍加变形就成为“漯”字。“湿”,战国文字作乙组图1,左部仍是水,右部一说为“”,汉隶或简作“㬎”。有人说“㬎”是“显”字的省略,“显”的古字形是人在日光下看丝,在这里作声旁表音。也有人认为日和丝应该分开解释,像在日光下晒湿丝的样子,会干湿之湿意,本与幽湿之“湿”音同而形异义别。后代“湿”“溼”二字通用无别,用作干湿之义统作“湿”,读shī。“㬎”,草书简化作“显”,为简化字所本。

详细释义

| 读音 | 词性 | 释义 | 英译 | 例句 | 例词 |

|---|---|---|---|---|---|

| shī | 形容词 | 沾了水的或显出含水分多的(与“干”相对)。 | wet;damp;humid | 《周易·乾卦》:“水流湿,火就燥。”唐·白居易《琵琶行》:“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。”唐许浑《神女祠》诗:“龙气石床湿,鸟声山庙空。” | 湿度;湿地;潮湿;湿漉漉 |

| 犹迟缓。 | delayed | 《吕氏春秋·贵卒》:“力贵突,智贵卒。得之则遫为上,胜之则湿为下。”高诱注:“湿犹迟久之也。” | |||

| 中医术语。风、寒、暑、湿、燥、火为六淫。湿属阴邪,流行于夏季。 | 《素问·天元纪大论》:“寒、暑、燥、湿、风、火,天之阴阳也。” | 湿气 | |||

| 动词 | 用同“㬤(qī)” 。干燥。 | 《诗经·王风·中谷有蓷》:“中谷有蓷,暵其湿矣。” | |||

| 沾湿。 | wet | 唐·王昌龄《采莲曲》之二:“吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。”唐·岑参 《白雪歌送武判官归京》:“散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。”巴金《家》四:“她自言自语,说到这里,泪水湿了她的衣裳。” | |||

| tà | 名词 | 古水名。在今山东省境内。后作“漯”。 | 《后汉书·郡国志四》:“平原郡……高唐湿水出。” | ||

| xí | 名词 | 通“隰”。低湿的地方。 | |||

| 动词 | 低下。 | 《荀子·修身》:“卑湿重迟贪利,则抗之以高志。” | |||

| xiè | 亦作“隰”。 古人名用字。 | 《谷梁传·襄公八年》:“郑人侵蔡,获蔡公子湿。” |

(表格信息来源:《现代汉语词典》《汉语大字典》)

古籍释义

说文解字

【卷十一上】【水部】失入切(shī)

(溼)幽溼也。从水;一,所以覆也,覆而有土,故溼也。㬎省声①。

【卷十一上】【水部】他合切(tà)

(湿)②水。出东郡东武阳,入海。从水㬎声。桑钦云:“出平原高唐。③”

〖注释〗①“从水”句:王筠《说文解字句读》:“凡郁幽物者,必有以覆之。覆土而有水,则不见风日,宜其溼矣。”②湿:俗作漯。钮树玉《校録》:“盖汉人隶书‘㬎’字多省去一‘糸’,又变‘曰’为‘田’耳。”张舜徽《说文解字约注》:“此水为古黄河下游支流之一。故道自今河南浚县西南别黄河,东北流经濮阳、山东范县、莘县、聊城、临邑、滨县等县境入海。今山东徒骇河,俗名土河,土、湿双声,实一语也。盖即古湿水之残馀而稍有迁改耳。”东武阳:《汉书·地理志》东郡有东武阳县。在今山东朝城县西。③“出平原”句:见桑钦《地理志》。高唐:《汉书·地理志》平原郡有高唐县。在今山东省禹城西南。

说文解字注

【卷十一上】【水部】

(溼)幽溼也。从一。覆也。覆土而有水。故溼也。凡溼之所从生,多生於上,有覆而气不渫,故从一土水会意。

【卷十一上】【水部】

(湿)湿水。出东郡东武阳。入海。东郡东武阳,二志同,今山东曹州府朝城县县东南有东武阳城是也。《前志》东武阳下曰:“禹治漯水,东北至千乘入海,过郡三,行千二十里。”过郡三者,东郡、平原、千乘也。《水经》曰:“河水,又东北过高唐县东。”注云:“河水於县漯水注之。漯水上承河水於东武阳县东南,而北迳武阳新城东。又迳东武阳故城南。又北迳阳平县故城东。又北绝莘道城之西北。又东北迳乐平县故城东。又北迳聊城县故城西。又东北迳淸河县故城北。又东北迳文乡城东南。又东北迳博平县故城南。又东北迳瑗县故城西。又东北迳高唐县故城东。又东北迳湿阴县故城北。又东北迳著县故城南。又东北迳崔氏城北。又东迳邹平县故城北。又东北迳建信县故城北。又东北迳千乘县二城间。又东北为马常坈。乱河枝流而入於海。”按,此班、许所说故道也。《河渠书》:“禹以为河所从来者高,水湍悍,难以行平地,数为败,乃厮二渠以引其河。”《汉书音义》曰:“二渠,其一出贝丘西南,南折者也,其一则漯川。出贝丘者,王莽时遂空,唯用漯耳。”玉裁谓湿水故渎,今不可详。

从水,㬎声。它合切,七部。按,《日部》㬎读若唫,此湿所以在七部也。汉隷以湿为燥溼字,乃以漯为洓湿字。累者,俗絫字。在十六部,於音殊远隔也。

桑钦云:“出平原高唐。”平原郡高唐,二志同。今山东济南府禹城县西南有高唐故城。《左传》襄十九年、廿五年、昭十年、哀十年之高唐也。《前志》高唐下曰:“桑钦言漯水所出。”郦注《河水篇》云:“按《竹书》《穆天子传》两言湿水,寻其沿歴迳趣,不得近出高唐也。桑氏所言盖津流所出,次於是间也。”玉裁按,桑举其源之近者耳,今禹城县湿水已不可详。

广韵

失入切,入缉书 ‖湿声缉1部(shī)

溼,水沾也。失入切。三。

漯,水名,在平原。

湿,上同。

康熙字典

【巳集上】【水部】 湿·康熙笔画:18 ·部外笔画:14

古文:《唐韵》他合切。《集韵》《正韵》托合切。竝音踏。水名。《说文》:水出东郡东武阳,入海。《水经注》:湿水,出累头山。一曰治水。

又《广韵》《集韵》《韵会》失入切。《正韵》实执切。竝音与溼同。《说文》:幽溼也。或作湿。

又《集韵》叱入切。音蛰。湿湿,牛司动耳貌。《诗·小雅》:其耳湿湿。

又席入切。音习。与隰同。坂下溼也。或作湿。

《通雅》“湿、溼、漯、显、以形相借。《集韵》:漯、㶟、湿三字同。水出鴈门。○按,《说文》湿水,即禹贡孟子济漯之漯。盖湿乃漯本字也。后以漯为湿,又转以湿为乾溼之溼。字原从纟作,不从亚。

【巳集上】【水部】 溼·康熙笔画:14 ·部外笔画:10

《唐韵》《集韵》《韵会》竝失入切。音䏉。《说文》:幽溼也。从水,一所以覆也。覆土而有水,故溼也。《尔雅·释地》:下者曰溼。《易·乾卦》:水流溼。

又吏治太急曰束溼。《前汉·酷吏传》:急如束溼。注:言其急之甚也。溼物则易束。

又溼溼,水光开合之貌。木华《海赋》:瀼瀼溼溼。

又扬子《方言》:溼,忧也。宋卫谓之愼,或曰。陈、楚或曰溼,或曰济。自关而西,秦、晋之间,凡志而不得、欲而不获、高而有坠、得而中亡谓之溼。或谓之惄。注:溼者,失意潜沮之名。

字形书法

字形对比

书写提示

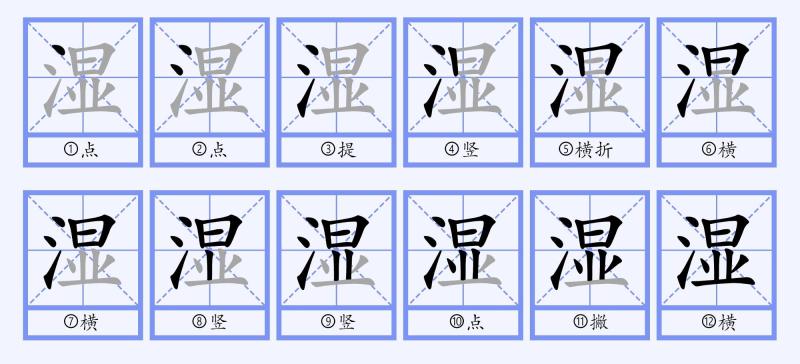

➊“氵”窄“显”宽,顶部和底部左右旁齐平。❷“氵”,第二点偏左,在横中线上侧。❸“显”,“曰”的竖起笔于竖中线左侧,底部在横中线上侧;“业”的左竖在竖中线;点、撇左低右高;末笔横长,两端超出上部。

音韵集成

中上古音

| 时代 | 字头 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

|---|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 溼 | 高本汉系统 | ɕ | i̯əp | |

| 溼 | 王力系统 | 缉 | ɕ | ǐəp | |

| 溼 | 董同龢系统 | 缉 | ç | jəp | |

| 溼 | 周法高系统 | 缉 | stʰ | jiəp | |

| 溼 | 李方桂系统 | 缉 | h | rjəp | |

| 西汉 | 溼 | 缉 | |||

| 东汉 | 溼 | 缉 | |||

| 魏 | 溼 | 缉 | jəp | ||

| 晋 | 溼 | 缉 | jəp | ||

| 南北朝 | 溼 | 宋北魏前期 | 缉 | jəp | |

| 溼 | 北魏後期北齐 | 缉 | jəp | ||

| 溼 | 齐梁陈北周隋 | 缉 | jəp | ||

| 隋唐 | 溼 | 拟音/高本汉系统 | ɕ | i̯əp | |

| 溼 | 拟音/王力系统 | ɕ | ǐěp | ||

| 湿 | tʰ | ɒp | |||

| 溼 | 拟音/董同龢系统 | ɕ | jep | ||

| 湿 | tʰ | Ap | |||

| 溼 | 拟音/周法高系统 | ɕ | iɪp | ||

| 湿 | tʰ | əp | |||

| 溼 | 拟音/李方桂系统 | ś | jəp | ||

| 湿 | th | ập | |||

| 溼 | 拟音/陈新雄系统 | ɕ | ǐəp | ||

| 湿 | tʰ | əp |

(表格信息来源:汉典网)

韵书集成

| 字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 韵系 | 声母 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 广韵 | 湿、溼 | 溼 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵A | 书 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 失入切 | ɕjep |

| 湿 | 錔 | 咸 | 入声 | 二十七合 | 覃 | 透 | 开口呼 | 一等 | 次清 | 他合切 | tʰAp | |

| 集韵 | 湿 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵 | 邪 | 开口呼 | 三等 | 全浊 | 席入切 | ziep | |

| 湿、溼 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵 | 书 | 开口呼 | 三等 | 次清 | 失入切 | ɕiep | ||

| 湿 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵 | 昌 | 开口呼 | 三等 | 次清 | 叱入切 | tɕʰiep | ||

| 湿 | 咸 | 入声 | 二十七合 | 覃 | 疑 | 开口呼 | 一等 | 次浊 | 鄂合切 | ŋɒp | ||

| 湿 | 咸 | 入声 | 二十七合 | 覃 | 透 | 开口呼 | 一等 | 次清 | 记(托)合切 | tʰɒp | ||

| 湿 | 咸 | 入声 | 三十帖 | 添 | 心 | 开口呼 | 四等 | 次清 | 悉协切 | sɛp | ||

| 礼部韵略 | 湿 | 入声 | 缉 | 失入切 | ||||||||

| 湿 | 入声 | 缉 | 始立切 | |||||||||

| 增韵 | 湿、溼 | 入声 | 缉 | 失入切 | ||||||||

| 湿 | 入声 | 合 | 托合切 | |||||||||

| 中原音韵 | 湿 | 失 | 入声作上声 | 齐微 | 审 | 齐齿呼 | 全清 | ʂi | ||||

| 中州音韵 | 湿 | 入声作上声 | 齐微 | 伤以切 | ||||||||

| 洪武正韵 | 湿、溼 | 十 | 入声 | 八缉 | 侵 | 禅 | 全浊 | 寔执切 | ʒiəp | |||

| 湿 | 錔 | 入声 | 九合 | 覃 | 透 | 次清 | 托合切 | t‘ap | ||||

| 分韵撮要 | 湿 | 湿 | 阴入 | 第十七金锦禁急 | 急 | 审 |

(表格信息来源:汉典网)

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。