半月线疝

流行病学

病因

2.直接外伤

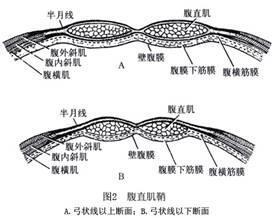

3.神经损伤使局部组织失去神经支持,抗腹压能力减低解剖结构可分3层健康搜索,第1层为腹外斜肌向内延长部分,在腹直肌中部和腹直肌前鞘融合;第2层为腹内斜肌腱膜最厚,构成半月状线的主体,在半环状线上方参与构成腹直肌前后鞘;第3层为腹横肌向内移行的腱膜构成腹直肌后鞘。在此腱膜向腹直肌前后鞘移行区,由于某些原因形成缺损或间隙时腹膜及内脏可由此脱出而形成疝。

发病机制

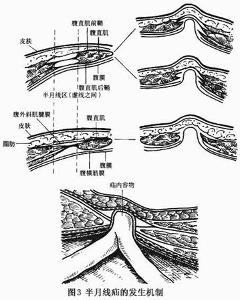

半月线也称spigelian筋膜由腹外斜肌、腹内斜肌腹横肌腱膜组成,该筋膜的“范围”是指腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌与腹直肌外侧缘之间健康搜索的区域,是腹壁的又一薄弱区域。spigelian筋膜略呈弧形,上起第9肋骨的前缘,下抵耻骨结节,宽约0.5~1.0cm腹直肌鞘的外侧缘为其体表标志。当腹横肌腱膜断裂、或腹内斜肌腱膜和腹横肌腱膜断裂、或三者均断裂,则导致半月线部缺损在腹内压增高的情况下,腹膜外脂肪或内脏通过半月线的缺损处突出而形成疝腹内斜肌腱膜或腹外斜肌腱膜有时可保持完整,与皮下组织、皮肤一起形成疝的被盖。半月线疝是一种腹壁间疝疝囊多在腹外斜肌腱膜的下面和腹横筋膜的前面。疝囊的前面常有一团脂肪覆盖,囊内可以不含任何内容物,也可含有大网膜和肠襻。半月线疝多发生于腹壁下血管以上、脐水平上下,尤其是半月线与半环线交叉处(脐与耻骨联合的中点水平)多见半月线一般较小,因而发生嵌顿或绞窄的机会较多

半月线也称spigelian筋膜由腹外斜肌、腹内斜肌腹横肌腱膜组成,该筋膜的“范围”是指腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌与腹直肌外侧缘之间健康搜索的区域,是腹壁的又一薄弱区域。spigelian筋膜略呈弧形,上起第9肋骨的前缘,下抵耻骨结节,宽约0.5~1.0cm腹直肌鞘的外侧缘为其体表标志。当腹横肌腱膜断裂、或腹内斜肌腱膜和腹横肌腱膜断裂、或三者均断裂,则导致半月线部缺损在腹内压增高的情况下,腹膜外脂肪或内脏通过半月线的缺损处突出而形成疝腹内斜肌腱膜或腹外斜肌腱膜有时可保持完整,与皮下组织、皮肤一起形成疝的被盖。半月线疝是一种腹壁间疝疝囊多在腹外斜肌腱膜的下面和腹横筋膜的前面。疝囊的前面常有一团脂肪覆盖,囊内可以不含任何内容物,也可含有大网膜和肠襻。半月线疝多发生于腹壁下血管以上、脐水平上下,尤其是半月线与半环线交叉处(脐与耻骨联合的中点水平)多见半月线一般较小,因而发生嵌顿或绞窄的机会较多

临床表现

1.症状 本病平素症状轻微只有疝区的疼痛或坠胀感,且常因腹内压增加而加重。随着病程的推移疼痛逐渐变得迟钝以及弥散,使诊断变得更为困难。如疝内容物为大网膜和肠襻时,可有深部疼痛。一旦发生嵌顿或绞窄后疼痛会变得剧烈,并有恶心呕吐等消化道症状。

2.体征腹壁外侧包块是主要体征因半月线疝是一腹壁间疝,疝囊多在腹外斜肌腱膜的下面,其疝块形状多数扁平、直径很少超过2cm体检时不易发现,但在其疝孔处多有固定压痛,有时伴上腹痛。对于疝块较小或已还纳难以触及者,可嘱其站立位用力增加腹压,可发现疝块脱出;然后在膨隆突起部位按压,疝块可伴随着一声咕噜声而消失,并能触摸到疝环孔边缘。

并发症

诊断

如果病人疝区的疼痛、腹壁包块能被证实,尤其按压疝块能还纳、并能触及疝环孔边缘,而且增加腹内压的手法可使疝区疼痛加重时,则诊断几乎没有什么困难。但由于缺损可能位于完整的腹外斜肌腱膜之下,疝块形状多数扁平、不易触摸到或者包块位于距半月线有一定距离的部位,因而诊断常常比较困难尽管单纯的疝孔处压痛并不足以做出诊断,但可提示其脱出部位(疝环或缺损所在位置),或多或少有助于诊断。B超和CT扫描可能有助于明确诊断

鉴别诊断

检查

B超和CT扫描可能有助于明确诊断。

治疗

半月线疝发生嵌顿和绞窄的几率较高,故本病一旦确诊,只要病人无手术禁忌证,就应予以手术治疗一般行横切口,按腹外斜肌腱膜纤维方向分开,识别疝囊后予以分离、切开、结扎,腹横筋膜的缺损通常用丝线横行重叠褥式缝合 预后: 半月线疝比较容易通过一期腱膜关闭而治愈。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 艾滋病人的急性阑尾炎

下一篇 闭孔疝