肾动脉狭窄

疾病分类

是一组病因不明的、主要累及肾动脉的非动脉粥样硬化性、非炎症性的动脉病变,是年轻人肾血管性高血压的常见病因。分为:

(3)混合型

(4)中膜纤维增生型

(5)外膜下纤维增生型。

是一种累及主动脉及其主要分支的非特异性炎症,可引起主动脉和其他大动脉发生不连续的狭窄。分为主- 肾动脉型、弥漫型、头臂型和肺动脉型。

主要见于中老年人。基本病变为动脉内膜下类脂质沉积、纤维粥样斑块形成、溃疡、钙化。主要发生在肾动脉肾动脉的近端1/3一处。

血管炎

是一组以血管壁坏死和炎症为特征的疾病,如大动脉炎、结节性多动脉炎、变态反应性脉管炎,可累及肾动脉而引起管腔狭窄,导致肾缺血、肾梗死、高血压和肾功能衰竭。

发病原因

肾动脉狭窄的常见原因为肾动脉纤维肌性结构不良、大动脉炎和肾动脉粥样硬化,存在年龄、性别和种族差异。美国国立心脏病研究所报道以肾动脉粥样硬化多见(63% ),其次是肾动脉纤维肌性结构不良(32% );过去,大动脉炎是我国年轻人肾动脉狭窄的主要原因,但随着我国进入老龄化社会,粥样硬化性血管疾病的发病率势必增加。本病的自然病程依赖于引起狭窄的病因和进展速度,纤维肌性结构不良发展较缓慢,很少会发展至动脉完全闭塞;而动脉粥样硬化则为弥漫性病变,不仅累及一侧或双侧肾动脉,还常常影响其他部位的血管床,进展速度较快,容易发展至双侧狭窄,甚至出现肾动脉闭塞,导致缺血性肾病。

发病机制

单侧肾动脉狭窄的患者,若去除狭窄或用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)治疗,可使血压恢复正常。血浆肾素活性(PRA)偏低或正常,往往提示存在双侧肾动脉狭窄、水钠潴留和血容量扩张。

(1)肾素依赖型高血压:即高肾素型高血压,可见于单侧肾动脉狭窄患者。肾动脉狭窄 后,肾内血液供应减少和肾内压降低,促使肾素分泌增多,导致Ang Ⅱ升高而产生高血压。对侧肾因自身反馈调节加强,使其肾素分泌下降和排钠增加。患侧肾脏的肾素增加值超过健侧肾脏的肾素减少量,结果PRA 高于正常,形成高肾素型高血压。

(2)容量依赖型高血压:即低肾素型高血压,多见于双侧肾动脉狭窄者。由于血压升高引起的利尿反应消失,肾脏钠排泄降低,导致水钠潴留和血容量扩张,从而产生高血压。其肾素分泌并不增加,在血容量增加的条件下,血浆肾素活性甚至低于正常,形成低肾素型高血压。

(3)正常肾素型高血压:又称混合型高血压,是指上述两种机制混合存在,即兼有钠排泄障碍和肾素分泌增加。一方面血容量扩张,另一方面小动脉收缩增强,两者均可导致血压升高。血压升高和血容量增加又可抑制肾素分泌,最后达到一种动态平衡。

肾脏降压系统异常

肾脏的降压系统有激肽释放酶- 激肽系统和前列腺素系统。90% 以上的肾脏激肽释放酶分布于肾皮质。激肽- 前列腺素系统具有对抗RAS 的作用。

病理生理

(一)肾实质

1. 急性改变 主要在叶间动脉和肾内小动脉壁内膜增生使管腔缩小,动脉管壁及周围有局灶性的坏死区,其中有大量纤维素,称为纤维素样坏死。内膜下增生使小动脉堵塞,以后肾小球萎缩并为胶原所取代。

2. 慢性改变 见于长期的持久性高血压。肾脏的小动脉,特别是入球小动脉发生硬化,肾单位缺血、萎缩。可形成小动脉性肾硬化,管腔狭窄或闭塞。肾脏缩小、变硬,表面凹凸不平,形成细颗粒肾。

(二)肾小球旁器 肾动脉狭窄→肾缺血→肾内压降低→近球细胞数增加→细胞内颗粒增加→肾素分泌增多→全身血压升高→对侧肾内压增高→近球细胞数减少→细胞内颗粒减少。

1.大动脉炎 急性活动期临床表现往往不明显,可能仅出现乏力、发热、盗汗等,易被忽视。而后因继发变态反应激发大动脉及其主要分支炎性病变,累及肾动脉开口时,可引起继发性高血压。肾动脉狭窄多位于开口处1cm左右的范围内,不会侵犯其他分支,并多为双侧性。

2.肾动脉纤维肌性结构不良 病理特征为动脉中膜纤维肌性成分的增生,同时伴有动脉壁变薄及夹层化。受累的动脉壁病变形式多样,有的表现为狭窄,有的则形成动脉瘤。肾血管病变部位一般在肾动脉开口的近距离内或动脉主干的中、远端,不累及主动脉,有时可延伸到肾动脉肾内分支,多呈局限性狭窄(单发或多发)及狭窄后的动脉扩张。其分布呈局灶性、多灶性或管状,有的呈典型的“串珠状”改变。

3.肾动脉粥样硬化 动脉粥样硬化斑块主要发生在肾动脉的近端1/3 处。动脉内膜下类脂质沉积、纤维粥样斑块形成、溃疡、钙化,出血和斑块破裂引起的血栓形成。

临床表现

大部分患者均有显著持续性高血压。收缩压高于200mmHg 和(或)舒张压高于120 mmHg 者约占60% 。以舒张压增高幅度较大为特点,肾动脉狭窄越严重,舒张压越高。高血压病程时间往往较短,但进展迅速;或有较长高血压病程,但突然恶化。无高血压的家族史。一般降压药物治疗效果不佳。年轻患者尤其是妇女,大动脉炎和纤维肌性结构不良是引起肾血管性高血压最常见的原因。一般来说,年轻人新近出现高血压而无阳性家族史,应高度怀疑纤维肌性结构不良和大动脉炎,若伴有长期低热,则后者的可能性较大。在同龄人中,纤维肌性结构不良患者的身材偏高,体形偏瘦。大动脉炎患者上、下肢的收缩压差会明显增大,反映主动脉系统有狭窄存在。

有40% 的肾血管性高血压患者在上腹部正中或脐部两侧各2~3cm、偶有在背部第2 腰椎水平处,可听到粗糙响亮的收缩期杂音,或收缩期和舒张期均有的连续性杂音。杂音强弱与肾动脉狭窄程度无平行关系。

血管杂音的检出率与病变性质有关,纤维肌性结构不良比动脉粥样硬化检出率高。一般认为腹主动脉或肾动脉管腔狭窄<60% ,狭窄远端和近端的收缩压差<30mmHg 者,无功能意义,即不引起肾血管性高血压。当管腔狭窄>60% ,狭窄远、近端收缩压差>30mmHg 时才产生肾血管性高血压。然而长期高血压引起进行性弓状动脉及小叶间动脉硬化,使其周围血管阻力增加时,虽有明显肾动脉狭窄,而收缩压差常不明显。杂音的性质对判定病变的情况有意义。连续性杂音反映整个心动周期存在压力差,提示可能有肾动脉狭窄,但须排除动静脉瘘。血管杂音的强度可受血压波动、心率增快、空腹或进食后以及腹壁脂肪厚度的影响,因此怀疑本病时,应在不同状况下反复听诊。腹部杂音并非肾动脉狭窄的特有体征,部分原发性高血压或年龄超过50岁者,亦可在上腹部听到轻度血管杂音。

大部分患者有明显的高血压性眼视网膜病变,表现为小动脉狭窄、痉挛或硬化。病程急骤者,病变可特别显著,可有视网膜出血、渗出。大动脉炎患者眼底有特异性改变,其发生率在8% ~12%。舒张压高于125 mmHg 和眼底有出血、渗出患者,大约1/3 是肾血管性高血压。病变分为三期:即血管扩张期、吻合期和并发症期。

大动脉炎患者因病变广泛、多发,两支以上动脉受累者占83.5% ,故临床上表现多样化。有的患者表现为脑缺血的症状,患者有头昏、晕厥、视力障碍甚至发生脑血栓性偏瘫。亦有患者表现为肢体缺血的症状。上肢症状较下肢多见。左锁骨下动脉受累较右侧多见。大动脉炎患者有活动性病变时,约1/3患者有发热,近20% 患者有外周血白细胞增高,42.3% 患者血沉加快,长期病变活动可出现贫血。

在某些急性进展性高血压患者可能存在潜在的节段性肾梗死。临床上表现为有血压急骤增高,腹部或腰部疼痛;有时伴有恶心、呕吐和发热。也可伴血尿和蛋白尿。虽常有严重的高血压和眼部病变,但是心电图和肾功能一般正常。有高肾素血症,伴梗死侧肾静脉肾素活性增高。进一步分别从肾静脉上、中、下支取血,可选择性地显示与梗死区相对应的静脉肾素活性增高。静脉肾盂造影(IVP )和肾图显示单侧肾脏体积缩小。血管造影可以明确诊断。患者发病往往比较年轻(30~50岁),潜在的疾病常常是纤维肌性结构不良伴动脉瘤。高血压为肾素依赖性,ACEI治疗效果佳,一般无须外科治疗。

辅助检查

实验室检查

(一)尿常规 常有微量或少量蛋白尿,偶尔会出现肾病综合征。若尿蛋白定量超过0.5 g/24h,往往存在单侧肾动脉的完全阻塞。外科手术和腔内血管成形术,甚至ACEI治疗后,蛋白尿可以完全转阴。因此,临床上新近发生或急进性高血压患者出现明显蛋白尿、低钾性碱中毒、外周血浆肾素活性增加,应该考虑到存在肾动脉狭窄的可能性。

(二)血常规 偶有患者表现为红细胞增多症,系肾缺血致促红细胞生成素合成增多所引起。

(三)肾功能 正常或不同程度受损(提示对侧肾已发生高血压肾损害或双侧肾血管病变)。

(四)血清钾 血清钾浓度降低是肾血管疾病的重要指标,但并不常见。

检查

(一)非创伤性检查(筛选试验)

1. 外周血浆肾素活性测定 是肾血管性高血压首选的筛选试验之一。清晨坐位抽血检测,对确定异常高肾素分泌有重要意义。3/4 肾血管性高血压患者升高。外周肾素水平可代表肾静脉肾素分泌水平,PRA 明显升高者,手术效果佳。但PRA 与血压高度之间并非简单的平行关系。而且PRA 测定存在一定的“假阳性”和“假阴性”。因此,PRA 升高仅提示有肾血管性高血压的可能性,应进一步做分侧肾静脉肾素活性和ACEI试验。

2. 卡托普利试验 此为诊断肾血管性高血压最敏感的试验,但不能区别病变是双侧还是单侧。肾血管性高血压患者给予卡托普利后,肾素反应性升高远远超过原发性高血压患者。试验阳性结果判断标准为:①刺激后,血浆肾素活性>12 ng/ (ml·h); ②血浆肾素活性绝对值增加10 ng/ (ml·h)或以上;③血浆肾素活性增加的百分率达150% 或以上,若血浆肾素活性的基础水平低于3 ng/(m1·h),增加的百分率应达400%。试验的敏感性和特异性达95% ,适用于服用β- 受体阻滞剂患者,但对氮质血症患者可靠性差。试验阴性者,手术效果不佳。

3. 肾脏B 超和彩色多普勒血管超声 检查特异性高,能显示肾动脉解剖结构、肾内血流动力学和肾脏体积。临床一般将普通声与多普勒超声结合起来,通过测量肾动脉的血流动力学指标(即阻力指数、搏动指数、两侧肾脏阻力指数或搏动指数之差、收缩期加速指数、收缩期加速时间等)进行肾动脉狭窄的筛选和随访。

4. 放射性核素检查 分为放射性核素肾图和卡托普利肾图两种检查方法。

(1)放射性核素肾图:用于肾图检查的放射性核素有131I- 马尿酸Na和Tc- 二乙烯三胺(99m Tc-DTPA)。前者 80% 被肾血管上皮细胞摄取,分泌入肾小管腔,20% 从肾小球滤过,可用来测定肾脏大小和肾脏血流,后者主要从肾小球滤过,可测定GFR 。放射性核素肾图的假阳性和假阴性率较高(均为20% ),因此,一般不作为肾血管性高血压的筛选试验。

(2)卡托普利肾图:口服25~50 mg卡托普利,比较服药前后60 min 的肾图。若有功能意义的狭窄存在,由于卡托普利消除了AngII对出球小动脉的收缩作用,故GFR 较服药前降低10% 以上,属阳性,以此来判断有功能意义的狭窄。其诊断敏感性和特异性分别达80% 和95% 。其诊断肾动脉狭窄的标准:①注射放射性核素 1.5~2.5 min,肾脏不对称摄取放射性核素超过 60% ; ②高峰延迟出现;③注射放射性核素15~20 min 后,高峰活性百分数高于正常。

5. 磁共振血管成像(MRA) 包括时间飞跃法MRA、相位对比法MRA和三维钆增强MRA(3D-CE-MRA )。其分辨率足够观察肾实质内直径小至1 mm 的血管,诊断肾动脉病变达91.1% 。

6. CT血管成像技术( CTA) CTA 可以提供主动脉和肾动脉的详细信息。对近端肾动脉粥样硬化诊断的敏感性和特异性均超过90%。

1. 动脉造影 诊断肾动脉狭窄的金标准,不仅能确定是否存在狭窄和阻塞,而且可以诊断其病因和程度,为是否可行血运重建术作出临床评估,其敏感性和特异性均超过95%。因此,对诊断和分级具有决定性意义,也是手术治疗的必要依据。目前以经皮穿刺股动脉置管法应用最为广泛。可以发现并观察肾动脉有无狭窄,狭窄的部位、范围、程度,远端分支及侧支循环的情况。高血压患者肾血管造影指征为:①腹部有血管杂音,静脉肾盂造影、超声及放射性核素检查疑有肾血管性高血压者;②近期发现严重的高血压;③脊肋或胁腹部疼痛及外伤史者;④一般情况下,年龄>55岁,舒张压≥110 mmHg 者。肾动脉造影有一定的风险,高血压患者动脉造影病死率为1/2 000 ~1/5 000。主要并发症有出血、动脉栓塞、急性肾功能衰竭等。为避免体液丢失,忌用非类固醇类消炎药,使用小剂量、低渗或等渗的非离子型造影剂,造影前后有效水化,可有效地防止造影剂肾损害。

2. 数字减影血管造影(DSA) 由静脉注入76%的泛影葡胺进行造影。敏感性和特异性均超过95%。缺点主要是肠管活动及肥胖者影响显像。肾动脉分支的病变显示欠清晰。临床上该技术为诊断肾动脉狭窄的“金标准”,但目前主要作为介入或手术治疗的必要准备。

(三)其他检查

(四)检查方法的选择

1. 高危人群 ①严重的高血压(舒张压>120 mmHg),强化降压治疗无效或伴有进行性肾功能不全,特别是在吸烟者和有闭塞性动脉疾病者;②快速进展的或恶性高血压(Ⅲ或Ⅳ级视网膜病变);③高血压伴新近发生的无法解释的血肌酐升高或应用ACEI引起的可逆性血清肌酐升高;④中至重度的高血压伴双侧肾脏大小不一致。肾血管性高血压的发病率>15% 。对于高危人群可选用无创性检查方法乃至直接行肾血管造影检查。

2. 中危人群 ①严重的高血压(舒张压>120 mmHg);②常规治疗不奏效的高血压;③<20岁或>50岁的患者突然出现持续中至重度的高血 压;④高血压伴可疑的腹部血管杂音;⑤中度的高血压(舒张压>105 mmHg)伴有闭塞性血管疾病者或不明原因的血清肌酐逐渐升高或吸烟者;⑥中至重度的高血压(特别是吸烟者或新近发生的高血压)用ACEI后血压降至正常者。肾血管性高血压的发病率为5% ~15% 。对于中危人群,一般无创性检查方法。无肾功能损害者,可行卡托普利肾图或螺旋CT血管造影,有明显肾脏病者可行磁共振血管造影或彩色多普勒超声检查。若提示有肾动脉狭窄,则须行血管造影。

3. 低危人群 包括绝大多数的临界、轻度或中度高血压患者,临床上并无肾血管疾病的线索。其肾血管性高血压的发病率<1%,仅需追踪观察。

疾病治疗

肾血管性高血压的治疗原则是:纠正狭窄,恢复和维持肾动脉开放通畅,防止肾功能减退或使已受损的肾功能得到改善和恢复,控制血压和防止高血压并发症。治疗方法:药物治疗、外科手术治疗(肾血管重建术、肾切除术和自体肾移植术)和经皮肾动脉血管内成形术(PTRA)和支架置入术(PTRAS)。大多数患者血管成形术前后,均需要用药物干预。

药物治疗

1. 一般治疗 许多患者在肾动脉狭窄之前就存在原发性高血压和(或)其他部位的动脉粥样硬化。因此,戒烟、饮食疗法、适当控制钠盐摄入、降低血脂和合理应用抗高血压药物在肾血管扩张术前后,均很重要。

2. 降血压治疗 美国第七届高血压联盟会议(JNC7)要求肾功能不全的患者血压应控制在130/80 mmHg 以下。肾血管病变的患者以及并发糖尿病、高心血管病变风险的患者均可使用ACEI或ARB,以改善肾血管性高血压患者的预后。血管扩张术后降压药物的需求量减少,但绝大多数患者仍需服用多种抗高血压药物。轻度、能够控制的高血压,或者由于弥漫性动脉粥样硬化并发症存在手术高风险者,应首选药物治疗。首选药物有β- 受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、血管扩张剂和利尿剂。明确为肾素依赖型高血压者可用ACEI或ARB。

(1)利尿剂:单侧肾动脉狭窄性高血压呈肾素依赖性,容量负荷不增加,甚至有丢失钠。利尿剂的降压效果不佳,有时反而升高血压。因此,单侧肾动脉狭窄不使用噻嗪类和襻利尿剂。双侧肾动脉狭窄,高血压发生有水、钠潴留机制的参与,使用利尿剂可降低血压。注意禁用保钾利尿类药。

(2)β- 受体阻滞剂:此类降压药已明确可用于肾血管性高血压。其通过阻断β- 肾上腺素能受体抑制肾素的释放,以降低血浆肾素活性,但作用有限,降压疗效欠佳,往往需要联合用药。临床上经常与钙通道阻滞剂或利尿剂配伍。

(3)钙通道阻滞剂:这是治疗肾血管性高血压公认的安全有效的药物。其主要作用于入球小动脉,增加肾血流量,维持肾小球滤过压,因此,除对肾血管性高血压有明确降压作用外,对GFR 几乎无影响,甚至略有增高。对单侧肾动脉狭窄性高血压,此类药物会增加健侧肾排钠,使容量降低,反馈刺激肾素分泌。因此,可考虑与ACEI或ARB合用。

(4)α1 受体阻滞剂:α1 受体阻滞剂能选择性地阻断血管平滑肌突触后膜α1 受体,在降低血压时一般不引起反射性心率加快,但会引起肾脏排钠减少,适用于单侧肾动脉狭窄性高血压。双侧肾动脉狭窄者,常需与利尿剂和钙通道阻滞剂合用。此类药对小动脉和静脉血管均有舒张作用。服药后外周血管阻力降低,心排血量不变或略有增加;肾血流量不变或轻度增加,GFR 无显著变化;血浆肾素活性也不升高,因此可用于肾功能不全的患者。长期应用有益于脂质代谢的改善,对糖代谢无不良影响,且可改善组织对胰岛素的敏感性,特别适用于粥样硬化性肾血管疾病,以及并发糖尿病和心血管病变高风险的患者。

(5)扩张血管剂:可与β- 受体阻滞剂、利尿剂合用,对肾功能无不利影响。但对肾血管性高血压患者使用应慎重。

(6)血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂:肾血管病变患者以及并发糖尿病,血管病变高危患者均可使用ACEI和ARB,以控制血压、延缓肾功能恶化,改善预后。治疗时,应谨慎考虑其不良反应,密切观察肾功能和血钾变化。双侧肾动脉狭窄或单侧肾(自然或肾移植)所致的容量依赖型高血压,应绝对禁忌,并且疗效也欠佳。

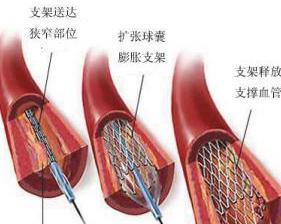

血管内成形术和支架置入术现已成为治疗肾动脉狭窄的最常用方法。应用同轴扩张血管的原理,从已置入通过肾动脉狭窄处一根带有囊袋的导管,将囊袋膨胀至适度压力(大约为5 个大气压),从而增大管腔直径。球囊膨胀度应该超过正常血管管径的30% ,以克服动脉外膜的弹性回缩力。患侧 / 健侧肾静脉PRA 比值超过2.0 的患者,术后血压下降率达90%以上。有效标准虽不统一,但部分患者血压下降是源于盐负荷减少,因此两侧肾静脉PRA 比值< 2.0 时,PTRA 的有效率仍可达50%以上。PTRA 特别适用于纤维肌性结构不良、孤立肾者和未钙化的短节段病损,有效率可达92% 。对双侧肾动脉病变者应先行单侧PTRA 或PTRAS,确认开通良好后再行另一侧 PTRA。失效者应考虑外科血运重建术。必要时,可重复PTRA 治疗。术后并发症 有穿刺点出血、血栓形成、肾动脉剥离、栓塞、急性肾功能衰竭、肾破裂等,总发生率<10% ,病死率为2.2%。大动脉炎中,单侧病变的疗效较双侧好;肾型比主动脉型好;双侧主动脉型疗效最差。纤维肌性结构不良治愈率和好转率可达90% ,疗效最好;单侧肾动脉粥样硬化可达82% ;双侧肾动脉粥样硬化性狭窄不到10% 。手术后,部分患者肾功能有一定改善。

外科手术治疗

手术治疗者远期的血流恢复良好,但初期病死率高,恢复慢。与 PTRA和PTRAS相比,手术2 年后血管开放度并没有显著差异。因此,推荐PTRA 术为一线治疗,对一些特殊的患者才考虑手术治疗。影响肾血管性高血压外科手术疗效的因素如下:①年轻者效果较佳。②发病与治疗相隔时间愈短愈佳。③视网膜病变轻者疗效较佳。④对侧肾功能和肾脏血流量正常者预后佳。⑤局限性病变和病变较为稳定者疗效佳。如多发性大动脉炎若在活动期内行动脉重建术,术后容易出现再狭窄,病变广泛伴有胸、腹主动脉狭窄者的效果差。⑥纤维肌性结构不良者的疗效较动脉粥样硬化者为佳;动脉粥样硬化为局限性病变者较弥漫性病变者效果好。⑦分侧肾功能测定、静脉肾盂造影、放射性核素肾图、卡托普利试验以及放射性核素肾图等结果,可作为预测疗效的参数。⑧患侧/ 健侧肾静脉PRA 比值超过2.0的患者和(或)健侧肾静脉-健侧肾动脉PRA 为0 者,手术效果佳。

总之,肾血管性高血压的治疗应根据病因、病变部位和程度,选择相应安全有效的措施。药物治疗是其他治疗手段的基石,但存在明显的局限性。在药物治疗基础上的肾动脉介入治疗,具有成功率高、创伤小及手术安全性高等优势,已成为治疗的首选。虽然外科的肾动脉血管重建术存在不足,但对于一些特殊患者,仍是主要治疗手段。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 锁骨下动脉盗血综合症

下一篇 肾血管畸形与压迫