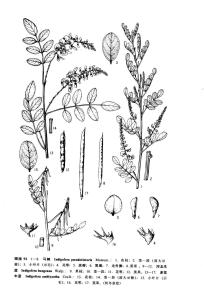

马棘

形态特征

小灌木,高1-3米;多分枝。枝细长,幼枝灰褐色,明显有棱,被丁字毛。羽状复叶长3.5-6厘米;叶柄长1-1.5厘米,被平贴丁字毛,叶轴上面扁平;托叶小,狭三角形,长约1毫米,早落;小叶(2-)3-5对,对生,椭圆形、倒卵形或倒卵状椭圆形,长1-2.5厘米,宽0.5-1.1(-1.5)厘米,先端圆或微凹,有小尖头,基部阔楔形或近圆形,两面有白色丁字毛,有时上面毛脱落;小叶柄长约1毫米;小托叶微小,钻形或不明显。

总状花序,花开后较复叶为长,长3-11厘米,花密集;总花梗短于叶柄;花梗长约1毫米;花萼钟状,外面有白色和棕色平贴丁字毛,萼筒长1-2毫米,萼齿不等长,与萼筒近等长或略长;花冠淡红色或紫红色,旗瓣倒阔卵形,长4.5-6.5毫米,先端螺壳状,基部有瓣柄,外面有丁字毛,翼瓣基部有耳状附属物,龙骨瓣近等长,距长约1毫米,基部具耳;花药圆球形,子房有毛。荚果线状圆柱形,长2.5-4(-5.5)厘米,径约3毫米,顶端渐尖,幼时密生短丁字毛,种子间有横膈,仅在横隔上有紫红色斑点;果梗下弯;种子椭圆形。花期5-8月,果期9-10月。

产地生境

繁殖方法

播种

播种繁殖时,先将马棘种子用热水浸种,浸种始温70-80℃,种子与热水的比例为1:2,并不断搅拌直到冷却。然后用清水冲洗2遍,以去除种子中的杂质。再将冲洗后的种子置于凉水中(种子与水的比例为1:2)浸泡12小时,以使种子充分吸收水分。浸种结束后捞起种子,将水滤掉,再将种子置于阴凉处,3天后准备播种。于每年4-6月和9-10月进行春秋两季种植,播种前进行耕地起垄,垄宽40-50厘米、高35厘米,并开深沟,垄间距30厘米。每667平方米施羊粪或其他有机肥1500千克作基肥,同时在垄表面浇水,以备播种。将经催芽处理过的马棘种子均匀地撤在浇过水的垄面,然后在种子上覆盖1-2厘米厚的薄土并用脚踩实,每667平方米用种量为2千克(没有浸泡的干种)。

扦插

于3月中旬至4月中旬进行扦插繁殖,选取一年生的枝条切割成长15厘米左右的小段,扦插于育苗盘或育苗基地中,浇适量水,3周左右即能生根、展叶。

栽培技术

主要价值

马棘的生长期长、生命力旺盛,在慈溪地区种植,从3月底萌叶开始至霜降前可多茬收割,割青后很快就能萌发大量嫩枝叶,在夏秋旺盛生长期可收割储备作为冬季用饲料。

马棘的粗蛋白与粗纤维之比值大于1,作饲料适口性较好;蛋白质和粗纤维两项指标都达典型蛋白质饲料的要求(典型蛋白质饲料要求蛋白质含量高于20%、粗纤维含量低于18%),马棘的粗蛋白、粗脂肪及微量元素(铜、锌、硒)含量与主要饲料作物紫花苜蓿接近,但钙、磷含量比紫花苜蓿分别高2.2、1.6倍;富含多种氨基酸,特别是动物生长必需的氨基酸含量高,总氨基酸含量和必需氨基酸含量均高于新疆大叶苜蓿,其中总氨基酸含量比新疆大叶苜蓿高39.43%。因此,马棘是牛、羊等食草性动物及鸡、鸭等杂食胜动物补充蛋白质、维生索、矿物质及微量元素的优质青饲料。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。