妊娠合并特发性血小板减少性紫癜

概述

妊娠合并特发性血小板减少性紫癜(ITP)是一种自身免疫疾病,妊娠后免疫性血小板破坏增多,致外周血小板减少,骨髓巨核细胞增多,临床表现以无明显脾脏肿大、伴有皮肤黏膜等出血为特征。妊娠合并ITP是产科常见的血液系统合并症,如果诊断不及时或处理不当,可能导致产时、产后大出血和新生儿颅内出血等并发症。

病因

ITP患者存在免疫功能紊乱,可以产生针对血小板及巨核细胞的自身抗体,这些抗体结合于血小板及巨核细胞表面,为单核巨噬细胞系统所识别,也可直接激活补体,导致血小板和巨核细胞的破坏与清除。

ITP患者存在免疫功能紊乱,可以产生针对血小板及巨核细胞的自身抗体,这些抗体结合于血小板及巨核细胞表面,为单核巨噬细胞系统所识别,也可直接激活补体,导致血小板和巨核细胞的破坏与清除。

急性型多发生于病毒感染或上呼吸道感染的恢复期患者血清中有较高的抗病毒抗体,血小板表面相关抗体(PAIgG)明显增高。

慢性型发病前多无明显前驱感染史,认为发病是由于血小板结构抗原变化引起的自身抗体所致,80%~90%病例有血小板表面相关抗体(PAIgG、PAIgM、PA-C3。慢性型发生于育龄妇女妊娠期,并且容易复发表明雌激素增加对血小板有吞噬和破坏作用。

临床表现

1、急性型 常见于儿童,占免疫性血小板减少病例的90%,男女发病率相近。起病前1~3周84%的病例有呼吸道感染或其他病毒感染史,因此秋冬季发病最多。起病急可有发热畏寒,突然发生广泛而严重的皮肤黏膜紫癜,甚至大片瘀斑或血肿皮肤瘀点多为全身性,以下肢为多,分布均匀。黏膜出血多见于鼻、齿龈,口腔可有血疱。胃肠道及泌尿道出血并不多见,颅内出血少见,但有生命危险。脾脏常不肿大。血小板显著减少,病程多为自限性,80%以上病人可自行缓解。平均病程4~6周,少数可迁延半年或数年以上转为慢性。急性型占成人ITP不到10%。

2、慢性型 常见于年轻女性,女性为男性的3~4倍,起病缓慢或隐袭,症状较轻。出血常反复发作每次出血可持续数天至数月出血程度与血小板计数有关,血小板数>50×109/L常为损伤后出血血小板数(10~50)×109/L可有不同程度的自发性出血血小板数<10×109/L常有严重出血。皮肤紫癜以下肢远端多见可有鼻、齿龈及口腔黏膜出血,女性月经过多有时是唯一症状,也有颅内出血引起死亡者。本型自发性缓解少。病人除出血症状外全身情况良好,少数因反复发作可引起贫血或轻度脾脏肿大。如有明显脾大要除外继发性血小板减少的可能性。

妊娠合并ITP多为慢性型,表现多为常规检查发现的无症状性血小板减少。大多患者无出血表现,部分患者可有轻微鼻出血、皮肤黏膜出血点、青紫、淤斑等。

检查

并发病症

诊断

临床上根据本病的出血症状、血小板减少、出血时间延长、体检脾脏不肿大、骨髓巨核细胞增多、成熟障碍、抗小板抗体增高,排除继发性血小板减少,为本病的主要诊断标准。1986年中华血液学会全国血栓与止血学术会议对本病的诊断标准为:

2.脾脏不增大或轻度增大。

3.骨髓检查巨核细胞增多或正常,有成熟障碍。

4.具备下列5项中任何一项者:①泼尼松治疗有效;②切脾治疗有效;③血小板相关IgG增多;④血小板相关C3增多。⑤血小板寿命测定缩短。

检查鉴别

一、检查

1、血小板计数 急性型常<20×109/L,慢性型多在(30~80)×109/L。由于血小板减少,故出血时间延长,血块收缩不良,束臂试验阳性。除大量出血外,一般无明显贫血及白细胞减少。

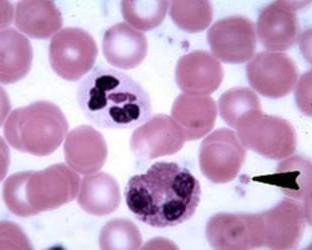

2、血小板形态及功能 外周血小板形态可有改变,如体积增大,形态特殊,颗粒减少,染色过深。周围血中巨大血小板为一些较幼稚的血小板,它反映了血小板更新加速。

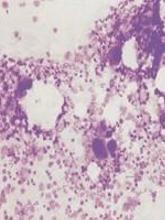

3、骨髓检查 骨髓巨核细胞数正常或增多。急性型者幼稚巨核细胞增多,但产生血小板的巨核细胞均明显减少。慢性型者巨核细胞多显著增多,但胞质中颗粒减少,嗜碱性较强,产生血小板的巨核细胞明显减少或缺如,胞质中出现空泡变性。在少数病程较长的难治性ITP患者,骨髓中巨核细胞可减少。

4、血小板抗体急性型的血小板表面相关抗体(PAIgG)比慢性型者高,其升高为暂时性。在血小板上升前PAIgG已迅速下降,甚至恢复正常。缓解期病人,持续高水平PAIgG,提示血小板代偿性破坏,病人易复发。切脾后PAIgG降至正常。如仍然升高,则表示抗体在肝脏产生,或有副脾存在。一般而言,PAIgG高低和血小板计数相关,但有假阳性或假阴性。

根据病情,临床表现、症状、体征选择B超、X线、CT、MRI、肝肾功能检查。

二、鉴别

由于血小板减少的原因很多,慢性ITP须与其他原因引起的慢性血小板减少相鉴别如肿瘤、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎溃疡性结肠炎、Evans综合征等。后者一般有原发病或明显的致病因素并有相应的临床和检验特点:

1、系统性红斑狼疮血小板减少系统性红斑狼疮常常伴发红细胞和白细胞减少,其中有14%~26%病例伴发血小板和巨核细胞减少,大多是由免疫异常所致。特发性血小板减少性紫癜可作为SLE的前驱症状,一定阶段后即呈现典型的SLE表现。应用51Cr标记血小板以测定其寿命肯定为破坏过多。血小板破坏原因与血清内存在抗血小板抗体有关。SLE合并血小板减少的治疗同慢性原发性血小板减少性紫癜。有人认为切脾能促使潜在SLE的发生,但多数学者不同意。

2、无巨核细胞性血小板减少性紫癜再生障碍性贫血,维生素B12、叶酸缺乏所引起的巨细胞性贫血,阵发性睡眠性血红蛋白尿后期,恶性肿瘤髓内浸润。在这些患者,血小板减少,巨核细胞减少,少数虽可增多,但血小板寿命正常。

3、微血管病使血小板破坏加快,导致血小板减少见于各种原因所引起的小血管炎,海绵状血管瘤,及人工心脏瓣膜综合征,严重感染等。在这些疾病中,血小板减少常伴红细胞破坏所致贫血。此外,尚有原发病或病因的表现。

4、脾功能亢进脾亢使血小板在脾内阻留和破坏增多,引起血小板减少除有脾大及血小板减少外,尚有白细胞减少及贫血,且有引起脾功能亢进的原发病如肝硬化、疟疾等。

5、Evans综合征这是ITP伴免疫性溶血性贫血的一种综合征,可以是原发性或继发性,临床上除有血小板减少所引起的出血症状外,尚有黄疸、贫血等征象,Coomb’s试验常(+)。

(3)神经系统症状,任何年龄都可发生,起病常较急,有发热、出血症状,起病后有神经系统症状,表现为意识障碍、神志模糊、半身麻木、失语、抽搐等,肾脏病变表现为蛋白尿、镜下血尿,可发生黄疸,有不同程度贫血。血小板计数下降,血红蛋白不同程度下降,血象中出现大量破碎和畸形红细胞;骨髓检查示红系增生,巨核细胞数正常或增多;

疾病治疗

1、急性 ,ITP由于80%以上患者可自行恢复故有人主张在急性感染后发病,出血轻微者可仔细观察。鉴于1%患儿可死于颅内出血多数人推荐在血小板严重减少病例于短期内给予泼尼松治疗,每天1~3mg/kg,可使血小板迅速上升。

2、慢性,ITP慢性型患者常呈间歇性反复发作。各种感染可加重血小板破坏,使外周血小板计数进一步降低,出血症状加剧,故慢性型ITP患者应注意预防感染。

(1)一般支持疗法:对隐性出血严重者,应注意休息,防止各种创伤及颅内出血。可用一般止血药如卡巴克络(安络血)、氨甲环酸(止血环酸)巴曲酶(立止血)等。出血严重时可输新鲜血。应在采血后6h内输入为宜,可保持80%~90%的血小板活力,而采血后24h者,其活力明显下降,一般不宜采用。

(2)糖皮质激素为治疗ITP的主要药物可选泼尼松或相应剂量的其他激素据报道激素可使10%~15%的病例得到缓解原则上激素对ITP的疗效要达到血小板升至100×109/L以上,但在实践中通常以血小板升至50×109/L以上出血症状改善,为不需要长期大剂量激素治疗的临床指标,上述指标稳定3个月以上为临床治疗有效。难治病例,泼尼松首次应用的剂量为1~1.25mg/kg依据临床大量资料,认为ITP患者血小板数的恢复程度与泼尼松每天剂量的大小有一定关系。剂量在20mg以下者疗效为45%剂量在21~39mg者为62%,剂量超过40mg以上者为76%。依据泼尼松治疗的临床疗效指标,一般泼尼松1~3天内即开始有所好转至5~10天可出现明显效果。大剂量泼尼松治疗,一般不宜超过10天,如果治疗10天而疗效仍不理想,即使再延长大剂量治疗的时间也不一定有更好的效果。激素对ITP的疗效,认为与患者年龄及性别无关,而与治疗是否及时有关多数人认为治疗愈早,完全缓解率愈高,病程在3个月以内治疗者,缓解率(完全缓解与部分缓解)为50%~80%病程在1年左右者为60%,病程超过4年者大多无效。临床上曾见少数病例经泼尼松治疗半年以上仍未达到缓解,停药后9~12个月血小板可逐渐自行升至100×109/L以上,其机制不明。

(3)脾切除:是治疗本病较为有效的方法之一。脾切除的适应证以临床病情为依据,一般为慢性ITP经激素治疗6个月以上无效者,然而脾切除可明显增加流产、早产、胎儿死亡的发生率。若不是病情严重,其他治疗方法无效,一般应尽量避免在孕期手术。

(4)免疫抑制疗法:慢性ITP经激素和脾切除后无效或不宜用激素和(或)脾切除者,可考虑用免疫抑制剂主要有长春新碱、硫唑嘌呤和环磷酰胺等。原则上孕期不用,因此类药物有毒性和致畸作用。

(5)达那唑:为雄性激素的衍生物,对其他疗法疗效不佳者,有10%~60%的病例可获满意效果。剂量为0.1~0.2g,2~4次/d。血小板一般在用药后2~6周有所回升,治疗可维持2~13个月在治疗过程中可以不用小剂量激素,但妊娠期不宜应用。

(6)大剂量免疫球蛋白:静脉输注大剂量免疫球蛋白,可阻滞单核巨噬细胞系统的Fc受体与血小板结合同时单分子的IgG与母体内的PAIgG拮抗,减少PAIgG进入胎儿血循环,故妊娠期任何阶段给予大剂量静滴免疫球蛋白都可提高母体内的血小板数。给孕妇多次应用能有效地提高胎儿血小板数并防止颅内出血,尤其是产前1~2周给予静脉滴注免疫球蛋白,孕妇多可承受阴道分娩,即使剖宫产也相对安全,新生儿血小板减少症的严重程度也有所减轻常用量为每天400mg/kg,静滴,连用5天一般1~2天即可见效,但效果不持久,费用昂贵。

(7)中成药治疗:如氨肽素,每次1g,3次/d口服,用4~6周。适于妊娠期应用。

1、产科管理

(1)面对ITP的孕妇,临床医师首先要解决的问题是终止妊娠还是继续妊娠。当ITP发生在妊娠前,且妊娠期未获缓解,病情趋向恶化者,以及重症ITP,妊娠的最初就需要使用激素治疗者,应考虑终止妊娠如决定孕期继续妊娠,治疗原则与单纯ITP相同要保证胎儿正常发育。

(2)分娩前的处理

分娩前应做好充分止血的预防措施。对于血小板数低于50×109/L的孕妇,分娩前2周应加大激素的用量,泼尼松40~60mg/d,分娩前3天可用氢化可的松或琥珀酸氢化可的松静滴200~300mg/d,一般不会影响分娩及产褥期的安全性有皮肤黏膜出血的孕妇,产前应充分补充血小板,使血小板计数升高至(50~80)×109/L以上输注浓缩血小板悬液是提高血小板的有效方法,一般第1次输注6~12U(国内单位)。理论上人体内血小板生存时间为7~11天,在体外条件下血小板生存时间明显缩短仅数小时至3天。故第1次输注后,于第3h及24h复查外周血血小板数,依据其数量调整血小板悬液的输注量达到以上要求的血小板水平以防止分娩时出血的危险。必要时可静滴免疫球蛋白,可取得良好效果,血小板上升可维持2周。

(3)分娩期的处理

①分娩方式的选择:A.不需激素治疗,且血小板>50×109/L者,尽量采取经阴道分娩B.需激素治疗且血小板数<50×109/L者,应选择剖宫产。剖宫产术时输注血小板6~10U或新鲜血600~800ml,防止孕妇分娩时屏气发生颅内出血及避免产道严重损伤,难以缝合止血。术时应对手术行彻底止血。C.有产科合并症或手术指征时,应及时行剖宫产术。

②分娩时处理:A.控制产程不宜过长,尤应缩短第2产程产妇不宜屏气,可用低位产钳助产。B.防止产后出血,胎儿娩出后立即给予缩宫素(催产素)20U稀释于葡萄糖液10ml静注,随后用20U缩宫素(催产素)加入500ml液体中静脉滴注,维持8~12h,以加强子宫的收缩力防止产后出血。C.仔细检查阴道及缝合切口,产后观察阴道出血量、宫缩情况及有无血肿发生。

③产褥期的处理:A.应用广谱抗生素预防感染。B.为预防采用激素治疗伤口愈合不良,可于产后给10%硫酸锌溶液10ml,3次/d口服,以促进伤口愈合。C.产后不宜哺乳D.不宜采用置宫内节育环避孕。E.定期复查血常规及血小板数。

④新生儿处理:A.新生儿娩出立即测脐血血小板计数,新生儿血小板可有暂时性下降。B.1周内隔天复查血小板,如发现血小板下降或出现紫癜,可用泼尼松2.5mg,3次/d,共7天以后改半量维持1周。

预防护理

一、预防

预防感冒,密切观察紫斑的变化,如密度、颜色、大小等,注意体温、神志及出血情况,有助于了解疾病的预后和转归,从而予以及时的处理。避免外伤,出血严重者须绝对卧床休息。

慢性患者,可据实际情况,适当参加锻炼,避免七情内伤,保持心情愉快,饮食宜细软,如有消化道出血,应进半流质或流质,忌食烟酒辛辣刺激之物。

斑疹病痒者,可用炉甘石洗剂或九华粉洗剂涂擦,注意皮肤卫生,避免抓搔划破皮肤弓随感染。

二、护理

早期梅毒患者的症状往往不明显,产前检查时常只注意产科情况,而忽视了内科、皮肤科及妇科病等与梅毒有关的内容而造成漏诊或误诊。因此,在妊娠早期或做第一次产前检查时,除注意检查有否梅毒皮损外,必须做RPR血清学的筛选试验。由于我院地处闽南沿海,为梅毒高度流行区,对于RPR阴性者,3个月后还重复检测1次。由于妊娠4个月后病原体即可通过胎盘传染给胎儿。

[1]故产前检查时必须认真检查胎儿发育情况。青霉素能阻止螺旋体壁的修复,但只有在血清浓度30U/L条件下持续10天才能达到理想的效果。

[2]故对于妊娠合并梅毒螺旋体感染,应积极驱梅治疗。指导孕妇做好自我监护,每天数胎动。孕32周以后每2周做一次脐血流图,观察胎儿情况。每2周测一次尿E3测定以检查胎盘功能,孕期禁止性生活以免重新感染。一旦发现胎儿有先天发育异常,从优生优育考虑终止妊娠。

[3]以后定期随访至少2年。计划再次妊娠。

饮食保健

1、忌热性食物。羊肉、狗肉、鹿肉等热性食物能助阳而动血,会使血小板患者的出血加重,故不宜食之。

2、忌烧、烤、炙之品。烧烤炙之品外皮焦硬在食用过程中会因磨擦力大而导致粘膜出血,这类食品不易消化,容易造成肠道消化功能紊乱。

3、忌暴饮暴食及酗酒。暴饮暴食可加剧消化道的负担使食物大量积聚于胃肠道而易致内脏出血。酗酒常可促进血液循环,并可迫血妄行,特别是醉酒呕吐时,有可能导致消化道出血。

4、忌食粗粮或长纤维食品。血小板减少患者最容易出现出血情况,食用粗粮或长纤维食品,会导致消化道粘膜的出血。

5、血小板减少性紫癜的患者可以避免上述的饮食的基础上多吃点莲藕.莲藕可以作为凉血止血药物应用.常吃藕可加强清热、凉血、止血之功效。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 妊娠合并心室间隔缺损

下一篇 妊娠合并风湿性心脏病