小儿哮喘

疾病简介

支气管哮喘是儿童最常见的慢性呼吸道疾病之一,不同地区和种族的患病率有很大的差别,发达国家通常高于发展中国家,城市高于农村。小儿哮喘患病率从0-30%不等。哮喘的患病率在全球范围内呈上升趋势,据国际儿童哮喘和变态反应性基本研究(ISAAC)组1998年调查,英国学龄儿童哮喘发病率由1989年的10.2%上升至1996年的20.9%。美国17岁以下儿童哮喘患病率在20世纪80年代由原来的3.2%增高至4.3%,1997年达到5.7%。2000年调查显示,我国城市0-14岁儿童哮喘,平均患病率为0.5%-3.33%,1990年为0.11-2.03%,十年内儿童哮喘患病率平均上升了64.8%。

发病原因

哮喘病因复杂,危险因素很多,由遗传和环境因素共同作用致发病。本病多为多为多基因遗传性疾病,约20%病人有家族史。多数患者有婴儿湿疹、过敏性鼻炎或和食物(药物)过敏史;部分患儿伴有轻度免疫缺陷,如IgG亚类缺陷病、补体活性低下等。发病常与环境因素(过敏原吸入、感染、环境污染、香烟暴露等)有关。

病理改变

自80年代以来通过纤维支气管镜以及对支气管粘膜活检的病理研究,支气管肺泡灌洗液细胞及生化免疫学研究,认识到哮喘是气道慢性炎症性疾病,是疾病的本质。这种慢性炎症导致易感个体气道高反应性,当接触物理、化学、生物等刺激因素时,发生广泛多变的可逆性气流受限。广泛性气流受限、气道狭窄,是产生哮喘临床症状的重要基础。

病理表现为:1)气道粘膜中可见大量炎症细胞浸润,如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞等。上述炎症细胞能合成并释放多种炎性介质,如白三烯、血小板活化因子、组胺、前列腺素及嗜酸性细胞阳离子蛋白等,均可引起气道炎症。2)气道上皮损伤与脱落,纤毛细胞有不同程度的损伤,甚至坏死。由此引起气道高反应性。3)气道壁增厚,粘膜水肿,胶原蛋白沉着。4)气道粘液栓形成:哮喘患者的粘液腺体积增大近2倍,气道炎症使血管通透性增高,大量炎症渗出造成气道粘膜充血、水肿、渗出物增多、粘液滞留,形成粘液栓。5)气道神经支配:局部轴索反射存在于气道,传入纤维的刺激引起神经肽类释放,可刺激气道平滑肌收缩,粘膜肿胀,粘液分泌增加。6)哮喘患者的气道平滑肌存在功能性改变及缺陷,亦是气道高反应性的一个原因。

发病机制

哮喘的发病机制较复杂。某些环境因素作用遗传易感个体,通过T细胞调控的免疫介质释放机制(细胞因子、炎症介质)作用于气道产生炎症及气道高反应性;同时气道结构细胞特别是气道上皮细胞与上皮下基质、免疫细胞的相互作用同样加重了气道炎症反应;气道神经调节的异常也参与了气道炎症、气道高反应性的产生。

临床表现

症状:反复发作性喘息、咳嗽、气促、胸闷,常在夜间或清晨发作或加重。经治疗后可在较短时间内缓解,部分自然缓解。慢性咳嗽有时是儿童哮喘的唯一症状,即咳嗽变异性哮喘。严重病例,可表现呼吸困难、烦躁不安和语言不连贯。如完全不能说话或意识丧失,则为哮喘危急状态,可迅即危及生命。

多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、呼吸道感染以及运动等有关。

体征:典型体征是双肺可闻及散在或弥漫性,以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长。严重患儿可出现呼吸浅快、紫绀、三凹征,两肺广泛哮鸣音。如呼吸音遥远或听不到哮鸣音,则提示气道严重阻塞,应引起足够重视。

实验室检查

1.胸部X线检查:均应摄胸部X线片以除外肺实质病变、先天性异常、异物征象等。哮喘急性发作时胸片可正常、或有肺气肿、支气管周围间质浸润剂肺不张。偶见气胸、纵膈气肿。

2.肺功能检测:肺功能测定有助于确诊哮喘,也是评估哮喘病情严重程度和控制水平的重要依据之一。对于FEV1≥正常预计值70%的疑似哮喘患儿,可选择支气管激发试验测定气道反应性,对于FEV1<正常预计值70%的疑似哮喘患儿,选择支气管舒张试验评估气流受限的可逆性,支气管激发试验阳性、支气管舒张试验阳性或PEF每日变异率(连续监测1~2周)≥20%均有助于确诊哮喘。

3.过敏状态检测:吸入变应原致敏是儿童发展为持续性哮喘的主要危险因素,儿童早期食物致敏可增加吸入变应原致敏的危险性,并可预测持续性哮喘的发生。因此,对于所有反复喘息怀疑哮喘的儿童,尤其无法配合进行肺功能检测的学龄前儿童,均推荐进行变应原皮肤点刺试验或血清变应原特异性IgE测定,以了解患者的过敏状态,协助哮喘诊断。也有利于了解导致哮喘发生和加重的个体危险因素,有助于制定环境干预措施和确定变应原特异性免疫治疗方案。

4.气道无创炎症指标检测:痰或诱导痰中嗜酸性粒细胞、呼出气一氧化氮(FeNO)水平等,可作为哮喘气道炎症指标。虽然目前尚无前瞻性研究证实这些无创炎症指标在儿童哮喘诊断中的确切价值,但这些指标的监测有助于评估哮喘的控制水平和制定最佳哮喘治疗方案。

临床诊断

诊断标准

1.反复发作喘息、咳嗽、气促、胸闷,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、呼吸道感染以及运动等有关,常在夜间和(或)清晨发作或加剧。

2.发作时在双肺可闻及散在或弥漫性,以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长。

5.临床表现不典型者(如无明显喘息或哮鸣音),应至少具备以下1项:(1)支气管激发试验或运动激发试验阳性;

①支气管舒张试验阳性:吸入速效β2受体激动剂[如沙丁胺醇(Salbutamol)]后15min第一秒用力呼气量(FEV1)增加≥12%或

②抗哮喘治疗有效:使用支气管舒张剂和口服(或吸人)糖皮质激素治疗1-2周后,FEV1增加≥12%;(3)最大呼气流量(PEF)每日变异率(连续监测1~2周)20%。

符合第1~4条或第4、5条者,可以诊断为哮喘。

变异性哮喘诊断

咳嗽变异性哮喘(CVA)是儿童慢性咳嗽最常见原因之一,以咳嗽为惟一或主要表现,不伴有明显喘息。

诊断依据:(1)咳嗽持续>4周,常在夜间和(或)清晨发作或加重,以干咳为主;(2)临床上无感染征象,或经较长时间抗生素治疗无效;(3)抗哮喘药物诊断性治疗有效;(4)排除其他原因引起的慢性咳嗽;(5)支气管激发试验阳性和(或)PEF每日变异率(连续监测1~2周)≥20%;(6)个人或一、二级亲属特应性疾病史,或变应原检测阳性。 以上1~4项为诊断基本条件。

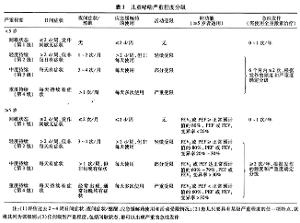

疾病分期

哮喘可分为三期:急性发作期(acute exacerbation)、慢性持续期(chronic persistent)和临床缓解期(clinical remission)。

急性发作期是指突然发生喘息、咳嗽、气促、胸闷等症状,或原有症状急剧加重;

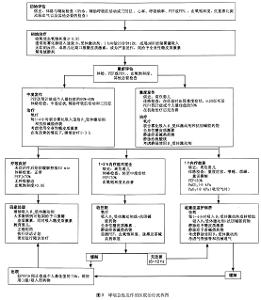

疾病治疗

防治教育

哮喘对患者、患者家庭及社会有很大的影响。虽然目前哮喘尚不能根治,但通过有效的哮喘防治教育与管理,建立医患之间的伙伴关系,可以实现哮喘临床控制。哮喘防治教育是达到哮喘良好控制目标最基本的环节。

哮喘防治教育

1.哮喘的本质、发病机制。

2.避免触发、诱发哮喘发作的各种因素的方法。

4.自我监测,掌握PEF的测定方法,记哮喘日记。应用儿童哮喘控制问卷判定哮喘控制水平,选择合适的治疗方案。常用的儿童哮喘控制问卷有“儿童哮喘控制测试(C-ACT)”和“哮喘控制问卷(ACQ)”等。

5.了解各种长期控制及快速缓解药物的作用特点、药物吸人装置使用方法(特别是吸入技术)及不良反应的预防和处理对策。

6.哮喘发作的征象、应急措施和急诊指征。

7.心理因素在儿童哮喘发病中的作用。

哮喘管理

1.建立医生与患者及家属间的伙伴关系:以医院专科门诊为基础,建立哮喘之家、哮喘俱乐部、哮喘联谊会等组织,与患者及家属建立伙伴关系,让哮喘患儿及其亲属对哮喘防治有一个正确、全面的认识和良好的依从性,坚持治疗,有问题及时沟通。

2.确定并减少与危险因素接触:许多危险因素可引起哮喘急性加重,被称为“触发因素”,包括变应原、病毒感染、污染物、烟草烟雾及药物等。通过临床变应原测定及家长的日常生活观察寻找变应原,尽可能避免或减少接触危险因素,以预防哮喘发病和症状加重。减少患者对危险因素的接触,可改善哮喘控制并减少治疗药物需求量。

3.建立哮喘专科病历:建立哮喘患者档案、制定长期防治计划,定期(1~3个月)随访。随访内容包括检查哮喘日记,检查吸药技术是否正确,监测肺功能。评估哮喘控制情况,维持用药情况,指导治疗。

4.评估、治疗和监测哮喘:通过评估、治疗和监测来达到并维持哮喘控制。大多数患者通过医患共同制定的药物干预策略,能够达到这一目标。患者的初始治疗以患者哮喘的严重度为依据,治疗方案的调整以患者的哮喘控制水平为依据,包括准确评估哮喘控制、持续治疗以达到哮喘控制,以及定期监测哮喘控制这样一个持续循环过程。 哮喘控制评估的客观手段是肺功能及PEF的测定。有条件可以每3个月做1次肺功能测定,5岁以上的患者有条件可以每天坚持测PEF,并记录在哮喘日记中。一些经过临床验证的哮喘控制评估工具如C-ACT和ACQ可用于评估哮喘控制水平。作为肺功能的补充,既适用于医生、也适用于患者自我评估哮喘控制,患者可以在就诊前或就诊期间完成哮喘控制水平的自我评估。这些问卷是有效的儿童哮喘控制评估方法,并可增进医患双向交流,提供连续评估的客观指标,有利于长期监测。 在哮喘长期管理治疗过程中,尽可能采用客观的评估哮喘控制的方法,连续监测,提供可重复的评估指标,从而调整治疗方案,确定维持哮喘控制所需的最低治疗级别,维持哮喘控制,降低医疗成本。

疾病预防

1)消除或避免产生变态反应和哮喘的各种因素;2)早期诊断早期治疗;3)积极控制气道炎症及症状,防治病情恶化。

1.多数哮喘儿童的病因与过敏反应有关。在妊娠后期,母体过多接触变应原、病毒感染等均可加强Th2反应,加重Th1/ Th2比例失衡。已有证据支持母亲孕期吸烟可增加其婴儿发生哮喘的几率;如果婴儿生后接受母乳喂养,可降低婴儿变应性疾病发生率。有关母孕期饮食对胎儿影响,还需要更多的研究观察。

2.避免诱发因素:特别是对于有特异性体质的儿童,尽可能避免接触诱发哮喘的因素。如避免变应原(如尘螨、室内真菌、蟑螂、室外花粉、烟草等)、避免病原体感染等。

3.早期诊断、早期治疗,防治病情发展。

4.做好哮喘患儿及家长的教育管理工作:哮喘是一种慢性炎症性疾病,目前尚无根治的方法,但通过采取有效的防治措施,完全可以正常生活学习。首先教育家长了解哮喘的本质、诱因,掌握用药方法,特别强调长期用药的意义。其次,教育家长及患儿学会评估、检测病情的方法,以便在病情变化时及时用药。

其他相关

1.5岁以下儿童喘息的临床表型和自然病程:喘息在学龄前儿童是非常常见的临床表现,非哮喘的学龄前儿童也会发生反复喘息。

可将5岁以下儿童喘息分成3种临床表型:

(1)早期一过性喘息:多见于早产和父母吸烟者,喘息主要是由于环境因素导致肺的发育延迟所致,年龄的增长使肺的发育逐渐成熟,大多数患儿在生后3岁之内喘息逐渐消失。

(2)早期起病的持续性喘息(指3岁前起病):患儿主要表现为与急性呼吸道病毒感染相关的反复喘息,本人无特应症表现,也无家族过敏性疾病史。喘息症状一般持续至学龄期,部分患儿在12岁时仍然有症状。小于2岁的儿童,喘息发作的原因通常与呼吸道合胞病毒等感染有关,2岁以上的儿童,往往与鼻病毒等其他病毒感染有关。

(3)迟发性喘息/哮喘:这些儿童有典型的特应症背景,往往伴有湿疹,哮喘症状常迁延持续至成人期,气道有典型的哮喘病理特征。 但是应该注意,第1、2种类型的儿童喘息只能通过回顾性分析才能做出鉴别。儿童喘息的早期干预有利于疾病的控制,因此不宜在对患者进行初始治疗时即进行如此分类。

2.5岁以下儿童喘息的评估:80%以上的哮喘起始于3岁前,具有肺功能损害的持续性哮喘患者,其肺功能损害往往开始于学龄前期,因此从喘息的学龄前儿童中把可能发展为持续性哮喘的患儿识别出来进行有效早期干预是必要的。

但是目前尚无特异性的检测方法和指标,可用于对学龄前喘息儿童作出哮喘的确定诊断。

(1)多于每月1次的频繁发作性喘息;

(3)非病毒感染导致的间歇性夜间咳嗽;

3.哮喘预测指数:能有效地用于预测3岁内喘息儿童发展为持续性哮喘的危险性。在过去1年喘息≥4次,具有1项主要危险因素或2项次要危险因素。

主要危险因素包括:

(1)父母有哮喘病史;(2)经医生诊断为特应性皮炎;(3)有吸入变应原致敏的依据。

次要危险因素包括:

(1)有食物变应原致敏的依据;(2)外周血嗜酸性粒细胞≥4%;(3)与感冒无关的喘息。

如哮喘预测指数阳性,建议按哮喘规范治疗。 尽管存在过度治疗的可能性,但与使用抗生素相比,抗哮喘药物治疗能明显减轻学龄前儿童喘息发作的严重程度和缩短喘息时间。因此,对于反复喘息而抗生素治疗无效的学龄前儿童建议使用抗哮喘药物诊断性治疗2~6周后进行再评估。必须强调,学龄前喘息儿童大部分预后良好,其哮喘样症状随年龄增长可能自然缓解。因此,对这些患儿必须定期(3~6个月)重新评估以判断是否需要继续抗哮喘治疗。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。