光化性角化病

病因

(一)发病原因

日光,紫外线,放射性热能以及沥青或煤及其提炼物均可诱发本病,患者的易感性起决定作用。

(二)发病机制

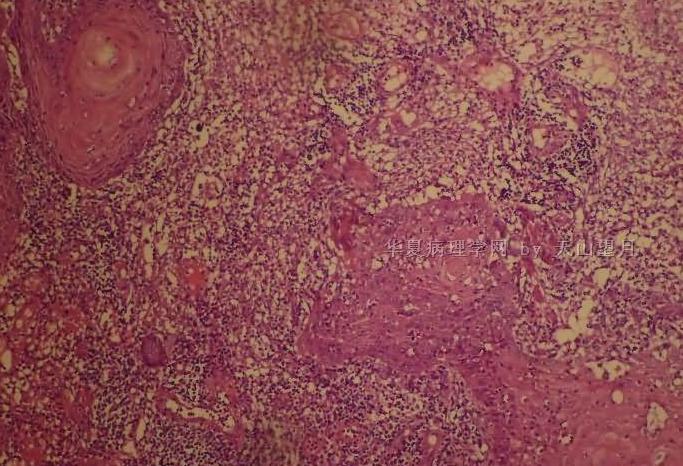

肥厚型:中表皮角化过度明显,可见角化不全,棘层肥厚与萎缩相间存在,棘层细胞排列紊乱出现空泡变性,核分裂象较多见,但不典型,有异形细胞。

表皮萎缩型:基底层可见不典型细胞及棘突松懈的角化不良细胞。

原位癌样型:中表皮增厚,表皮细胞排列紊乱并有不典型细胞,表皮和真皮界限清楚。

三型真皮浅层均有明显的弹力变性,有以淋巴细胞为主的中等密度浸润。

临床表现

1、易感者与好发部位病损多见于中年以上男性日光暴露部位,如面部、耳廓、手背等。男性患者皮损可发生于秃发处、耳廓和下唇鶒,女性多见于前臂伸侧。

2、临床症状损害为局限性呈棕红色或黄色斑点或斑块,边界鲜明,自针尖大至直径2cm以上,多数为数毫米数目不定。可略高出皮面,但无明显高起边缘。表面粗糙,可见角化性鳞屑。强行揭去鳞屑,可见下方的基面红润,凹凸不平,呈乳头状。有时皮损可呈角样突起,形成皮角病变发展缓慢,无自觉症状。皮损周围可有毛细血管扩张。

诊断

鉴别诊断

1.脂溢性角化病表面有油脂性鳞屑,质软,表面光滑无质硬的角质层,病理组织学可见表皮内有表皮囊肿形成。

2.盘状红斑狼疮 有扩张的毛囊孔及毛囊角栓形成,并且有萎缩,皮损好发颜面部,尤其是两颊及鼻部,呈蝶状分布。

3.恶性雀斑样痣 发生于暴露部位,为色素斑点,不高出皮面,可逐渐扩大,直径可达数厘米,为褐色或黑色,病期长者约有1/3的损害可发展为恶性黑色素瘤。

并发症

治疗

本病有可能转化为皮肤癌,故应早期治疗。

本病有可能转化为皮肤癌,故应早期治疗。

1、全身治疗

多发性病损者可口服B-顺维甲酸或芳香维甲酸依曲替酯,0.5~1.0mg/(kg·d)。

2、局部药物治疗

(1)、氨苯甲酸制剂外搽:氨苯甲酸5ml、乙醇60ml甘油10ml,加水至100ml制成氨苯甲酸制涂剂,1次/d。

(2)抗肿瘤药物:对泛发者或采用抗肿瘤药物如20%足叶草脂、5%氟尿嘧啶或10%氟尿嘧啶丙二醇等,但治疗后应定期随访观察有无复发。亦有报道1%氟尿嘧啶溶液外用涂抹后,再涂5%去炎松霜,可明显减轻疼痛、炎症等副作用。或在1%氟尿嘧啶中加少量类固醇溶液也可起到相同的作用。

(3)、10.5%维甲酸软膏涂抹,或与5%氟尿嘧啶软膏联合使用,对顽固性皮损有效。

3、中医治疗法

(1)、水晶膏涂擦:所谓水晶膏是将矿子石灰15g研为细末以浓碱水浸之(约100m1)碱水高出石灰面2指,取糯米50粒,撒于灰上。浸泡1昼夜,将米取出,捣烂成膏。冬季2天1次。水晶膏点涂于皮损处,勿伤正常皮肤,脱痂后可痊愈。

(2)、脱色或黑色拔膏棍疗法:将拔膏加温软化后贴敷于皮损处。经3~5天,取下拔膏,以钝刀刮去软化的角化物。如未愈,再重复使用直到皮损消失。亦可在皮损变薄后,再用5-氟脲嘧啶膏外擦,疗效更佳。

4、物理疗法

二氧化碳激光法、电灼法、液氮冷冻法能迅速除去皮损,不良反应少。

5、手术切除

对怀疑有癌变或已有癌变的皮损可予手术切除。

6、X线照射治疗。

误诊

1、脂溢性角化病:表面有油脂性鳞屑,质软,表面光滑无质硬的角质层,病理组织学可见表皮内有表皮囊肿形成。

2、盘状红斑狼疮:有扩张的毛囊孔及毛囊角栓形成,并且有萎缩,皮损好发颜面部,尤其是两颊及鼻部,呈蝶状分布。

3、恶性雀斑样痣:发生于暴露部位,为色素斑点,不高出皮面。可逐渐扩大,直径可达数厘米,为褐色或黑色。病期长者约有1/3的损害可发展为恶性黑色素瘤。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。