妊娠合并淋病

病因

直接性接触传播

直接性接触传播是淋病的主要传播途径,淋病大多会发生在有多性伴侣、淫乱史等人群身上。

间接接触传播

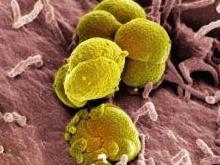

间接接触传播主要是指通过接触到淋病患者使用过的日常生活用品,如:浴巾、坐盆、内衣物等,因为在这些日常用品上会存在有患者遗留下的淋球菌,接触这些用品很容易导致淋病的出现。

生育传播

临床表现

孕妇感染淋菌并不少见。 妊娠期任何阶段的淋菌感染,对 妊娠预后均有影响。 妊娠早期,淋菌性宫颈管炎可导致感染性 流产与人工 流产后感染。 妊娠晚期易因淋菌性宫颈管炎使胎膜脆性增加,易发生 胎膜早破。 胎膜早破可能引起羊膜腔感染综合征,分娩时出现滞产。对 胎儿的影响是容易发生 早产和 胎儿宫内感染。淋菌感染者 早产发病率约为17%。 胎儿感染易发生 胎儿窘迫、 胎儿宫内 发育迟缓,甚至导致 死胎、死产。患者产后常发生 产褥感染。 胎儿幸存经阴道娩出,可以发生新生儿淋菌 结膜炎、 肺炎,甚至出现淋菌 败血症,导致围生儿死亡率明显增加。淋菌感染的潜伏期为1~14日,故新生儿淋菌 结膜炎多在生后1~2周内发病,可见双眼眼睑肿胀,结膜发红,睫毛粘在一起,睁眼时流出脓性分泌物,局部加压有脓液溢出。若未能及时治疗, 结膜炎继续发展,引起淋菌眶 蜂窝织炎,也可浸润角膜形成角膜溃疡、云翳,甚至发生角膜穿孔或发展成 虹膜睫状体炎、全眼球炎,导致失明。

检查

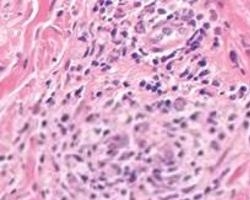

1.取尿道口、宫颈管等处分泌物涂片行革兰染色,在多核白细胞内见到多个革兰阴性双球菌,可作出初步诊断。

2.分泌物培养是目前筛查淋病的金标准方法,可见圆形、凸起的潮湿、光滑、半透明菌落,边缘呈花瓣状。取菌落做涂片,见典型双球菌可确诊。

诊断

诊断

诊断

鉴别诊断

一、非淋菌性尿道炎主要由沙眼衣原体和分解尿素支原体感染所引起,其潜伏期较长,尿道炎症较轻,尿道分泌物少,分泌物查不到淋球菌,有条件的可作衣原体、支原体检测。

二、软下疳有不洁性交史,由Ducey链杆菌感染引起,潜伏期短,发病急,炎症明显,外生殖器有多个痛性溃疡,表面有脓性分泌物,尿道口红肿、剧痛,分泌物涂片可见革兰氏阴性短棒状链杆菌。

三、非特异性尿道炎有明显的发病诱因,如导尿或留置导尿管,以及泌尿生殖道或邻近脏器炎症等,分泌物检查可见革兰氏阳性或阴性细菌。

并发症

(1)子宫内膜炎:一般发生在有淋病而经过生产或早产的妇女,病人有白带增多、腹痛、子宫肿大疼痛,急性者体温升高。

(2)输卵管炎:常在月经后2~3大发病,病人有发热、畏寒、全身不适、呕吐、下腹部和腰部有阵痛,可放射到会阴部。白带多而带脓血,触诊时下腹两侧有触痛,可摸到有压痛的小肿块,子宫也有压痛。若治疗不及时、不彻底成为慢性输卵管炎,可引起宫外孕,输卵管因发炎后可致粘连,积水或积脓,两侧均发生者可导致不孕。

治疗

治疗原则为尽早彻底治疗。遵循及时、足量、规则用药原则。 淋病孕妇主要选用抗生素治疗。通常首选头孢曲松钠,每日一次肌内注射,并加用红霉素,每日4次口服,连用7~10日为一疗程。对β-内酰胺类抗生素过敏者,改用大观霉素,每日一次肌内注射,并加用红霉素,7~10日为一疗程。孕期禁用喹诺酮类药物。性伴侣应同时进行治疗。疗程治疗结束后,需复查淋菌是否存在,连续进行3次宫颈分泌物涂片及淋菌培养均为阴性始属治愈。若治疗一个疗程后淋菌仍为阳性,则应按耐药菌株感染对待,及时更换药物。

预防

在 淋病高发地区,孕妇应于产前常规筛查淋菌,最好在 妊娠早、中、晚期各作一次宫颈分泌物涂片镜检淋菌,推荐进行淋菌培养,以便及早确诊并得到彻底治疗。 淋病孕妇娩出的新生儿,应预防用药,青霉素静脉滴注,红霉素眼膏涂双跟。值得注意的是,新生儿可以发生播散性淋病,于生后不久出现淋菌 关节炎、 脑膜炎、 败血症等,治疗不及时可致死亡。

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。