麻风病

基本定义

麻风病是一种毁容的疾病,在世界范围内曾是一种常见的病,甚至《圣经》里也曾提到过麻风病。患者多处发生溃疡,并可导致残疾。儿童最容易患这种病,感染这种病后要过2---7年才会发病。

由麻风病造成的足部的毁损。麻风病人经过治疗能完全康复。在世界上许多地方,麻风病不能被治愈的原因主是没钱或缺乏药物。

汉森在1868年开始研究麻风病。这种病常常累及一个家庭中的多个成员,许多医生怀疑它可能是遗传性疾病。然而当汉森检查了几个病例的病史后注意到,一旦家庭分裂或家庭成员分居,其他成员就不会患病。所以,麻风病不可能是遗传病。

麻风病村的设立是因为麻风病具传染性。但经几个月的治疗,病人应能回到家中和家人一起生活。

根据巴斯德的研究成果,汉森寻找麻风病的致病菌。1873年,他发现了麻风杆菌,并确认是它导致了麻风病。尽管他不能证明两者之间的直接联系,他还是说服了政府:因为麻风病是传染性的,应该将麻风病人隔离起来。

直到发现了磺胺,才有了治愈麻风病的方法。麻风杆菌很难被杀死,需要箕服用几种药物。世界上仍然有1000万---1500万麻风病人,主要分布在非洲、亚洲和拉丁美洲的热带地区。

本病在世界范围内流行甚广,据估计全世界现有麻风病人约一千万人左右主要分布于亚洲、非洲及拉丁美洲。麻风(leprosy)是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病,主要病变在皮肤和周围神经。临床表现为麻木性皮肤损害、神经粗大,严重者甚至肢端残废。本病在世界上流行甚广,中国则流行于广东、广西、四川、云南以及青海等省、自治区。建国后由于积极防治,本病已得到有效的控制,发病率显著下降。

病因介绍

病原菌是麻风杆菌。在光学显微镜下完整的杆菌为直棒状或稍有弯曲,无鞭毛、芽孢或荚膜。非完整者可见短棒状、双球状、念珠状、颗粒状等形状。数量较多时有聚簇的特点,可形成球团状或束刷状。在电子显微镜下可观察麻风杆菌新的结构。麻风杆菌抗酸染色为红色,革兰氏染色为阳性。离体后的麻风杆菌,在夏季日光照射2~3小时即丧失其繁殖力,在60℃处理一小时或紫外线照射两小时,可丧失其活力。一般应用煮沸、高压蒸气、紫外线照射等处理即可杀死。

病原菌是麻风杆菌。在光学显微镜下完整的杆菌为直棒状或稍有弯曲,无鞭毛、芽孢或荚膜。非完整者可见短棒状、双球状、念珠状、颗粒状等形状。数量较多时有聚簇的特点,可形成球团状或束刷状。在电子显微镜下可观察麻风杆菌新的结构。麻风杆菌抗酸染色为红色,革兰氏染色为阳性。离体后的麻风杆菌,在夏季日光照射2~3小时即丧失其繁殖力,在60℃处理一小时或紫外线照射两小时,可丧失其活力。一般应用煮沸、高压蒸气、紫外线照射等处理即可杀死。

麻风病人是麻风杆菌的天然宿主。麻风杆菌在病人体内分布(以瘤型一端病人为例)比较广泛,主要见于皮肤、粘膜、周围神经、淋巴结、肝脾等网状内皮系统某些细胞内。在皮肤主要分布于神经末梢、巨噬细胞、平滑肌、毛带及血管壁等处。在粘膜以甚为常见。此外骨髓、睾丸、肾上腺、眼前半部等处也是麻风杆菌容易侵犯和存在的部位,周围血液及横纹肌中也能发现少量的麻风杆菌。麻风杆菌主要通过破溃的皮肤和粘膜(主要是鼻粘膜)排出体外,其它在乳汁、泪液、精液及阴道分泌物中,也有麻风杆菌,但菌量很少。

麻风杆菌动物接种:1960年Shepard在小鼠足垫中,初步接种成功,得到有限的局部繁殖,建立了小鼠足垫感染模型。1966年在Ress应用免疫抑制法,造成严重的系统性感染,使麻风杆菌的动物接种前进了一大步。1971年Kirchheimer

与 Storrs应用犰狳接种麻风杆菌成功,建立犰狳感染模型。1976年高板健二等报告应用裸鼠(先天性无胸腺小鼠)接种麻风杆菌获得成功。

麻风杆菌的人工培养,还未获得公认的成功。因此,人工培养仍是今后研究的重点。

1、直接接触传染这种方式是健康者与传染性麻风病人的直接接触,传染是通过含有麻风杆菌的皮肤或粘膜损害与有破损的健康人皮肤或粘膜的接触所致。这种传染情况最多见于和患者密切接触的家属。虽然接触的密切程度与感染发病有关,但这并不排除偶尔接触而传染的可能性。

2、间接接触传染这种方式是健康者与传染性麻风患者经过一定的传播媒介而受到传染。例如接触传染患者用过的衣物、被褥、手巾、食具等。间接接触传染的可能性要比直接接触传染的可能性小,但也不可能忽视。

3、其它传染方式从理论上说,麻风菌无论通过皮肤、呼吸道、消化道等都有可能侵入人体而致成感染。近来有人强调呼吸道的传染方式,认为鼻粘膜是麻风菌的主要排出途径,鼻分泌物中的麻风菌在离体后仍能存活相当的时间,带菌的尘埃或飞沫可以进入健康人的呼吸道而致感染。也有人指出,以吮血虫为媒介可能造成麻风的传染。然而,对这些看法尚有争论。而且在麻风的流行病学方面还未能得到证实。

必须指出,尽管尚无足够的证据肯定什么是主要的传染途径,但要机体的抵抗无疑是在传染过程中起主导作用的因素。一个传染性患者的周围人群受到感染的机会虽然相似,但发生麻风的毕竟是少数。麻风院(村)附近的地区,麻风发病率也并不高,即使是麻风患者的配偶,患病率一般不超过5%。此外约有2/3的麻风病人并问不出麻风接触史。这些都表明,多数长期密切接触者并不发病。麻风杆菌进入人体后是否发病以及发病后的过程和表现,主要取决于被感染者的抵抗力、也就是机体的免疫状态。近年来不少人认为,麻风病也和其他许多传染病一样,存在有亚临床感染(Subcllinical infection),借以说明麻风病的感染率要比发病率高得多,绝大多数接触者在感染后建立了对麻风菌特异性免疫力,以亚临床感染的方式而终止感染。

病因假说

麻风病是一种因为饥饿引起的肌肉“移除”、“消化”现象,没有溃烂——最终缺失的肌肉,也不会对人造成恐怖的心理。人体内部任何新陈代谢旺盛的细胞都会存在一个寿命问题——通常数月,经常饥饿引起的细胞生长缺失最终造成局部肌肉溃疡(缺少新陈代谢)、缺失,生成各种麻风病症状。

细胞有自体溶解现象,细胞在进入衰亡阶段后会释放溶酶体酶“消化”细胞,源于饥饿引起的缺少新陈代谢的局部肌肉有溃疡现象,这种状况与死鱼的肌肉腐败相似。

发病机理

麻风病的免疫:麻风病是一慢性传染病模型,也是一个免疫病慢性疾病模型。长期以来,人们就观察到,在临床上存在有结核样型和瘤型两种不同的极型,各型麻风在组织病理学上和组织内含菌量的多少都表现明显差异。这些差异并非麻风杆菌有不同的菌株,而是由于机体对麻风杆菌的免疫反应不同所致。近年来根据临床、细菌、病理、免疫等方面表现和特点,都可见到这种渐次移行的现象。为了形象地说明以免疫力为基础的这种状态,借用物理学上的光谱概念,确立了麻风病的免疫光谱现象。即从结核样型、界线类、(界线类偏结核样型、中间界线类、界线类偏瘤型)到瘤型,正像一个连续的光谱状。一些研究表明,机体的免疫力决定着麻风的感染过程,如感染后是否发病、发病类型和转归等。从各型麻风皮肤和淋巴结活检中,观察组织病理象变化,可见损害中淋巴细胞的浸润程度以及组织巨噬系统细胞的形态学变化,都可以反映出病人对麻风杆菌免疫反应的不同。

应用体液免疫和细胞免疫的测定方法检测结果说明,健康成人对麻风杆菌大都具有较强的免疫力,儿童的免疫力较弱,免疫力的强弱随年龄增长而渐增强。各型麻风对麻风杆菌的免疫力也不同,在免疫光谱一端的结核型麻风(TT),其体液抗体较正常人仅略为增高,而细胞免疫功能正常或略为降低。而在光谱另一端的瘤型麻风(LL),其体液抗体明显增高,而细胞免疫功能则显示严重缺陷。各型麻风从体液抗体产生来看,其水平在麻风光普中依序为:LL>BL>BB>BT>TT,免疫力低的瘤型却较有免疫力结核样型和正常人为高,这是一个反常现象。说明在麻风病的血清中虽有高水平的坑体,但对身体似乎没有任何保护和有益作用。从细胞免疫反应的强度来看,依序为:TT>BT>BB>BL>LL。麻风病的免疫防御机制主要是细胞免疫。需要指出的是,细胞免疫反应的抑制(或缺陷)有特异性和非特异两个方面,瘤型麻风经有效的抗麻风治疗后,其非特异性细胞免疫缺陷可以得到改善;而对麻风杆菌的无反应性(如麻风菌素试验),虽经多年治疗仍不改变,这种特异性缺陷的性质和机制还有待深入研究。

病理改变

由于患者对麻风杆菌感染的细胞免疫力不同,病变组织乃有不同的组织反应。据此而将麻风病变分为下述两型和两类:

1、结核样型麻风(tuberculoid leprosy) 本型最常见,约占麻风患者的70%,因其病变与结核性肉芽肿相似,故称为结核样麻风。本型特点是患者有较强的细胞免疫力,因此病变局限化,病灶内含菌极少甚至难以发现。病变发展缓慢,传染性低。主要侵犯皮肤及神经,绝少侵入内脏。

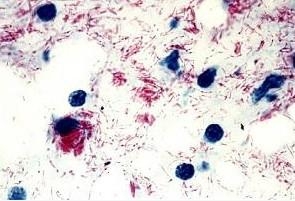

(1)皮肤:病变多发生于面、四肢、肩、背和臀部皮肤,呈境界清晰、形状不规则的斑疹或中央略下陷、边缘略高起的丘疹。镜下,病灶为类似结核病的肉芽肿,散在于真皮浅层,有时病灶和表皮接触。肉芽肿成分主要为类上皮细胞,偶有Langhans巨细胞,周围有淋巴细胞浸润(图1)。病灶中央极少有干酪样坏死,抗酸染色一般不见抗酸菌。因病灶多围绕真皮小神经和皮肤附件,故引起局部感觉减退和闭汗。病变消退时,局部仅残留少许淋巴细胞或纤维化,最后,炎性细胞可完全消失。真皮内有主由类上皮细胞构成的结节状病灶,其中可见Langhans细胞,颇似结核结节,但中央无干酪样坏死。

(2)周围神经:最常侵犯耳大神经、尺神经、桡神经、腓神经及胫神经,多同时伴有皮肤病变,纯神经麻风而无皮肤病损者较少见。神经变粗,镜下有结核样病灶及淋巴细胞浸润。和皮肤病变不同的是神经的结核样病灶往往有干酪样坏死,坏死可液化形成所谓“神经脓肿”。病变愈复时类上皮细胞消失,病灶纤维化,神经的质地因而变硬。神经的病变除引起浅感觉障碍外,还伴有运动及营养障碍。严重时出现鹰爪手(尺神经病变使掌蚓状肌麻痹,使指关节过度弯曲、掌指关节过度伸直所致)、垂腕、垂足、肌肉萎缩、足底溃疡以至指趾萎缩或吸收、消失。在有效的防治措施下,上述肢体改变已不复见到。

本型约占麻风患者的20%,因皮肤病变常隆起于皮肤表面,故称瘤型。本型的特点是患者对麻风杆菌的细胞免疫缺陷,病灶内有大量的麻风杆菌,传染性强,除侵犯皮肤和神经外,还常侵及鼻粘膜、淋巴结、肝、脾以及睾丸。病变发展较快。

(1)皮肤:初起的病变为红色斑疹,以后发展为高起于皮肤的结节状病灶,结节境界不清楚,可散在或聚集成团块,常溃破形成溃疡。多发生于面部、四肢及背部。面部结节呈对称性,耳垂、鼻、眉弓的皮肤结节使面容改观,形成狮容(facies leontina)。镜下,病灶为由多量泡沫细胞(foamy cell)组成的肉芽肿,夹杂有少量淋巴细胞。泡沫细胞来源于巨噬细胞,在吞噬麻风杆菌后,麻风杆菌的脂质聚集于巨噬细胞浆内,乃使后者呈泡沫状。抗酸染色可见泡沫细胞内含多量麻风杆菌,甚至聚集成堆,形成所谓麻风球(globus leprosus)。病灶围绕小血管和附件,以后随病变发展而融合成片,但表皮与浸润灶之间有一层无细胞浸润的区域(图2),这是结核样型麻风所没有的。由于患者对麻风杆菌的细胞免疫缺陷,病灶内不出现类上皮细胞,淋巴细胞也很少。经治疗病变消退时,麻风杆菌数量减少,形态也由杆状变为颗粒状,泡沫细胞减少或融合成空泡,纤维组织增生。最后病灶消退仅留瘢痕。表皮萎缩变薄,真皮内有泡沫细胞的弥漫浸润,后者与表皮层间有一薄层无细胞浸润区相隔

(2)周围神经:受累神经也变粗,镜下,神经纤维间的神经束衣内有泡沫细胞和淋巴细胞浸润,抗酸染色可在泡沫细胞和Schwann细胞内查得多量麻风杆菌。晚期,神经纤维消失而被纤维瘢痕所代替。神经病变的临床表现和结核样型相似。

(3)粘膜:鼻、口腔,甚至喉和阴道粘膜均可受累,尤以鼻粘膜最常发生病变。

(4)脏器:肝、脾、淋巴结和睾丸等脏器常被瘤型麻风波及,可伴有肝、脾和淋巴结的肿大。镜下皆见泡沫细胞浸润。睾丸的曲细精管如有泡沫细胞浸润,可使精液含有麻风菌而通过性交传染他人。

3、界限类麻风(borderline leprosy)

本型患者免疫反应介于瘤型和结核样型之间,病灶中同时有瘤型和结核样型病变,由于不同患者的免疫反应强弱不同,有时病变更偏向结核型或更偏向瘤型。在瘤型病变内有泡沫细胞和麻风菌。

4、未定类麻风

本类是麻风病的早期改变,病变非特异性,只在皮肤血管周围或小神经周围有灶性淋巴细胞浸润。抗酸染色不易找到麻风菌。多数病例日后转变为结核样型。少数转变为瘤型。

传染方式

主要是直接接触传染,其次是间接接触传染。

1、直接接触传染这种方式是健康者与传染性麻风病人的直接接触,传染是通过含有麻风杆菌的皮肤或粘膜损害与有破损的健康人皮肤或粘膜的接触所致。这种传染情况最多见于和患者密切接触的家属。虽然接触的密切程度与感染发病有关,但这并不排除偶尔接触而传染的可能性。

2、间接接触传染这种方式是健康者与传染性麻风患者经过一定的传播媒介而受到传染。例如接触传染患者用过的衣物、被褥、手巾、食具等。间接接触传染的可能性要比直接接触传染的可能性小,但也不可能忽视。

3、其它传染方式从理论上说,麻风菌无论通过皮肤、呼吸道、消化道等都有可能侵入人体而致成感染。近来有人强调呼吸道的传染方式,认为鼻粘膜是麻风菌的主要排出途径,鼻分泌物中的麻风菌在离体后仍能存活相当的时间,带菌的尘埃或飞沫可以进入健康人的呼吸道而致感染。也有人指出,以吮血虫为媒介可能造成麻风的传染。然而,对这些看法尚有争论。而且在麻风的流行病学方面还未能得到证实。

必须指出,尽管尚无足够的证据肯定什么是主要的传染途径,但要机体的抵抗无疑是在传染过程中起主导作用的因素。一个传染性患者的周围人群受到感染的机会虽然相似,但发生麻风的毕竟是少数。麻风院(村)附近的地区,麻风发病率也并不高,即使是麻风患者的配偶,患病率一般不超过5%。此外约有2/3的麻风病人并问不出麻风接触史。这些都表明,多数长期密切接触者并不发病。麻风杆菌进入人体后是否发病以及发病后的过程和表现,主要取决于被感染者的抵抗力、也就是机体的免疫状态。近年来不少人认为,麻风病也和其他许多传染病一样,存在有亚临床感染(Subcllinical nfection),借以说明麻风病的感染率要比发病率高得多,绝大多数接触者在感染后建立了对麻风菌特异性免疫力,以亚临床感染的方式而终止感染。

临床症状

麻风病的分类在麻风病防治与科研工作中具有重要意义。随着对麻风病认识的深入以及医学技术水平的提高,麻风病的分类方法亦在不断发展。根据麻风病免疫“光谱”学说,1962年有人提出了“五级分类法”。

结核样型(tubrculoid leprosy , TT)

结核样型(tubrculoid leprosy , TT)

界线类偏结核样型(boderline tuberculoid leprosy ,BT)

中间界线类(boderline lerosy , BB)

界线类偏瘤型(boderline leprornatous leprosy , BL)

瘤型(lepromatous leprosy , LL)

未定型(inderminate leprosy , I)

必须指出,在上述免疫“光谱”中,最稳定的为TT和LL两个级型,其它各种类型都具有程度不同的不稳定性。一个BT的病人,特别是未经治疗时,可以“降级”,即免疫力减弱而移向BB或BL;反之,一个不典型的瘤型或BL病人,当其免疫力增强时可“升级”而移向BB或BT。通过这种方式(一般通过麻风反应)在“光谱”上已经移动过的病人,仍然可以重新获得或再次丧失免疫力而移向“光谱”上原来的位置。在“光谱”上最不稳定的是BB,很少有病人能长期地停留在这个点上,可能会转向BT或BL。未定类麻风系于“光谱”之外单列一项,认为它是早期麻风,其最终分型特征还不清楚,可以演变为“光谱”中的任何类型。

麻风杆菌侵入机体后,一般认为潜伏期平均为2~5年,短者数月,长者超过十年。如果发病,大多是不知不觉的。在典型症状开始之前,有的往往有全身不适,肌肉和关节酸痛四肢感觉异常等全身前躯症状。这些表现没有特异性。免疫力较强者,向结核样型麻风一端发展,免疫力低下或缺陷者,向瘤型一端发展。现根据五级分类法,对各型麻风症状特点分述如:

一、结核样型麻风

本型病人的免疫力较强,麻风杆菌被局限于皮肤和神经。皮肤损害有斑疹和斑块,数目常一、二块,边缘整齐、清楚、常有明显的感觉(湿、痛、触)障碍分布不对称,损害处毳毛脱落,这是很重要的特征。好发于四肢、面部、肩部和臂部等易受摩擦的部位。斑疹颜色有浅色和淡红色,表面常无鳞屑。斑块的颜色常为暗红色,轮廓清楚,边缘高起有的向内倾斜,移行到变平的萎缩中心,有的趋向于边缘厚度不同的半环形、环形或弓状。表面多干燥有鳞屑,有时可见多数小丘疹堆积而成的损害。损害的附近可摸到粗大的皮神经。有时损害附近的淋巴结也变大。眉毛一般不脱落。

本型的周围神经受累后(如耳大神经、尺神经、腓神经等),神经杆变粗大呈梭状、结节状或串珠状,质硬有触痛,多为单侧性,严重时因发生迟发型超敏反应可形成脓疡或瘘管。部分病人中人神经症状而无皮肤损害,称为纯神经炎。临床上表现神经粗大,相应部位的皮肤感觉障碍和肌无力。神经受累严重时,神经营养、运动等功能发生障碍,则出现大小鱼际肌和骨间肌萎缩,形成“爪手”(尺神经受累)、“猿手”(正中神经受累)、“垂腕”(桡神经受累)、“溃疡”、“兔眼”(面神经受累)、“指(趾)骨吸收”等多种表现。畸形发生比较早。

本型查菌一般为阴性。麻风菌素实验为强阳性。细菌免疫功能正常或接近正常。组织病理变化为结核样肉芽肿,其特点是在表皮下看不见“无浸润带”,抗酸染色查不到抗酸杆菌。少数病人不经治疗可以自愈,若经治疗消退较快。一般预后良好,但形成的畸形常不易恢复。

二、界线类偏结核样型麻风

本型发生的与结核样型相似,为斑疹和斑块,颜色淡红、紫红或褐黄,边界整齐清楚,有的斑块中央出现“空白区”或“打洞区”(又称无浸润区、免疫区),形成内外边缘都清楚的环状损害,洞区以内的皮肤似乎正常。损害表面大多光滑,有的上附少许鳞屑。损害数目多发,大小不一,有的散在,以躯干、四肢、面部为多,分布较广泛,但不对称。虽有感觉障碍,但较TT轻而稍迟。眉睫一般不脱落。神经受累粗大而不对称,不如TT粗硬而不规则。粘膜、淋巴结、睾丸、眼及内脏受累较少而轻。

本型查菌一般为阳性,细胞密度指数(对数分类法,后同)1~3+。麻风菌素试验为弱阳性、可疑或阴性。细胞免疫功能试验较正常人低下。组织病理变化与TT相似,但上皮样细胞周围的淋巴细胞较少、较松散。在表皮下可见有一狭窄的“无浸润带”,切片抗酸染色无或有少许麻风杆菌。预防一般较好。“升级反应”可变TT,“降级反应”可变为BB。麻风反应后易致畸形和残废。

三、中间界线类麻风

本型皮损的特点为多形性和多色性。疹型有斑疹、斑块、浸润等。颜色有葡萄酒色、枯黄色、棕黄色、红色、棕褐色等。有时在一块皮损上呈现两种颜色。边缘部分清楚,部分不清楚。损害的形态有带状、蛇行状或不规则形,若为条片状,则一侧清楚,一侧浸润不清。若为斑块,中央有“打洞区”,其内环清楚高起,渐向外体面斜,外缘浸润而不清,呈倒碟状外观。有的损害呈红白的环状或多环状,形似靶子或徽章,称为“靶形斑”“徽章样斑”。有的病人面部皮损呈展翅的蝙蝠状,颜色灰褐,称为“蝙蝠状面孔”。常见一个病人不同部位的皮肤上存在似瘤型和结核样型的损害。有时可见到“卫星状”损害。有的病人在肘、膝的伸面和髋部可风由结节组成的厚垫状块片。损害表面滑、触之较软。损害数目较多,大小不一,分布广泛,多不对称。神经受损后,轻度麻木,比结核样型轻,比瘤型重。眉睫常不脱落。粘膜、淋巴结、眼、睾丸及内脏可以受累。

本型查菌为阳性,细菌密度指数2~4+。麻风菌素试验反应阴性。细胞免疫功能试验界于两极型之间。组织病理变化为组织细胞肉芽肿,表皮下“无浸润带”大部分存在,可见组织细胞不同程度地向上皮样细胞分化,一般较小,有的切片中可见典型、不典型泡沫细胞。淋巴细胞少而分散。切片抗本乡染色有较多的麻风杆菌,预后介于两极型之间。本型最不稳定,“升级反应”向BT发展,“降级反应”向BL发展。

本型皮肤损害有斑疹、丘疹、结节、斑块和弥漫性浸润等。损害大多似瘤型损害,数目较多,形态较小,边界不清,表面光亮,颜色为红或桔红色。分布较广泛,有对称的倾向。损害内的感觉障碍较轻,出现较迟。有的损害较大,中央呈“打洞区”,内缘清楚,外界浸润模糊。眉、睫、发可以脱落,常不对称。在晚期,面部的深在性弥漫性浸润亦可形成“狮面”。中晚期病人粘膜充血、浸润、肿胀、淋巴结和睾丸肿大有触痛。神经受累倾向多发双侧性,较均匀一致,触之较软,畸形出现较晚。

本型查菌强阳性,细菌密度指数为4~5+。麻风菌素反应阴性,细胞免疫功能试验显示有缺陷。组织病理变化,肉芽肿性质倾向于泡沫细胞肉芽肿,有的组织细胞发展为不典型的上皮样细胞,有的发展为泡沫细胞。淋巴细胞常呈灶状,存在于泡沫细胞浸润之间,为本型的病理特点。切片抗酸染色有多量麻风杆菌。预后比LL好,比TT

差,但仍不稳定,“升级反应”可变为BB,“降级反应”可变为LL。

五、型麻风

本型病人对麻风杆菌缺乏免疫力,麻风杆菌经淋巴、血液散布全身。因此组织器官受侵的范围比较广泛。皮肤损害的特点是数目多,分布广泛而对称,边缘模糊不清,倾向融合,表面油腻光滑。皮肤的颜色除浅色斑外,大多由红色向红黄色、棕黄色发展。感觉障碍很轻。在较早期就有眉睫毛稀落的表现,先由眉的外侧开始脱落,以后睫毛亦稀落,这是瘤型麻风的一个临床特点。麻风杆菌检查强阳性,皮肤损害有斑疹、浸润、结节及弥漫性损害等。早期斑状损害分布于全身各状,以面部、胸部、背部多见,颜色淡红色或浅色,边界不清,须在良好的光线下仔细检视,方可辩认。稍晚,除斑损继续增多外,陆续形成浅在性、弥漫性润和结节。在面部由于浸润弥漫增厚,外观轻度肿胀,眉睫常有脱落。稍晚,斑损融合成大片浸润,或在斑损和弥漫性浸润上出现结节,弥漫性浸润向深部发展,更增明显而严重。往往遍及全身。在面部弥漫增厚,皮纹加深,鼻唇肥厚,耳垂变大,眉睫脱光,头发稀脱或大片脱落,结节和深在性浸润混融在一起,眼结膜充血,形成“狮面”样外观。四肢伸侧、肩、背、臀部、阴囊等处有多数大小不等的结节。更晚,由于弥漫性损害部分吸收,并有明显感觉障碍和闭汗。在小腿,皮肤轻度变硬,光滑发亮,出现鱼鳞样或蛇皮样损害,长久不退,有的头发几乎脱光,可见残发多沿血管存留分布。

神经干虽然受累,但感觉障碍较轻,表现较晚。神经干轻度粗大,对称而软,到晚期亦可出现肌肉萎缩、畸形和残废。

鼻粘膜损害出现较早,先充血肿胀,以后随着病情加重,发生结节、浸润和溃疡。严重者可有鼻中隔穿孔,当鼻梁塌陷即见鞍鼻。淋巴结在早期即已受累,轻度肿大,往往不为人们所注意,到中晚期则肿大明显,并有触痛。

睾丸受累,先肿大后萎缩,并有触痛,出现乳房肿大等。

眼部受累,可发生结膜炎、角膜炎、虹膜睫状体炎等.。内脏组织器官亦同时受累,如肝脾肿大等。

本型查菌强阳性,4~6+。麻风菌素试验阴性。细胞免疫功能试验显示有明显缺陷。组织病理变化特点为泡沫细胞肉芽肿结构、主要由胞浆丰富的典型泡沫细胞构成。表皮下有“无浸润带”。切片抗酸染色有大量麻风杆菌,可成束或成球。早期治疗,预后良好,畸形较少,晚期可致残废。本型比较稳定,只有极少数在一定条件下可向BL转变。

六、未定类麻风

本类为麻风的早期表现,是原发的,

未列入五级分类中,性质不稳定,可自行消退或向其它类型转变。演变为何种类型可依病人机体免疫力的强弱,向其它类型转变,多数向结核样型演变,少数向界线类及瘤型演变。临床症状较轻,不累及内脏。皮损单纯,上有淡红斑或浅色斑,表面平无浸润,不萎缩。毳毛可脱落。皮损为圆形、椭圆形或不规则形。边缘清楚或部分不清楚,分布不对称,皮损可有轻度感觉障碍。神经干受累较轻,虽有增大但硬度较低,产生运动障碍和畸形者少。查菌多为阴性。麻风菌素试验多为阳性。细胞免疫功能试验有的正常或接近正常,有的明显缺陷。组织病理变化为非特异性炎细胞浸润。预后取决于机体的细胞免疫发展的程度。麻风菌素试验阳性,细胞免疫功能试验正常者预后良好。其发展有的可以自愈,有的向其它类型演变。

麻风反应:麻风反应是在麻风病慢性过程中,不论治疗与否,突然呈现症状活跃,发生急性或亚急性病变,使原有的皮肤和神经损害炎症加剧,或出现新的皮肤或神经损害。发生的原因尚未完全清楚。但某些诱因如药物、气候、精神因素、预防注射或接种、外伤、营养不良、酗酒、过度疲劳、月经不调、妊娠、分娩、哺乳等许多诱发因素都可引起。近年来认为麻风反应是由于免疫平衡紊乱所引起的一种对麻风杆菌抗原的急性超敏反应。麻风反应分为三型。

第一型麻风反应属免疫反应或迟发型变态反应。主要发生于结核样型麻风及界线麻风。其临床表现为原有皮损加剧扩大,并出现新的红斑、斑块和结节。浅神经干表现为突然粗大疼痛,尤以夜间为甚。原有麻木区扩大,又出现新的麻木区。旧的畸形加重,又可发生新的畸形。血液化验无明显异常,常规麻风杆菌检查阴性,或者查到少量或中等量麻风杆菌。本型反应发生较慢,消失也慢。根据细胞免疫的增强或减弱,分为“升级反应”和“降级反应”。“升级”反应时病变向结核样型端变化,“降级”反应时向瘤型端变化。

第二型麻风反应是抗原、抗体复合物变态反应,即血管炎性反应。发生于瘤型和界线类偏瘤型。反应发生较快。组织损伤亦较严重。其临床表现常见者为红斑,严重时可出现坏死性红斑或多形红斑。常伴有明显的全身症状如畏寒、发热等此外尚可发生神经炎、关节炎、淋巴结炎、鼻炎、虹膜睫状体炎、睾丸附睾炎、胫骨骨膜炎、肾炎以及肝脾肿大等多种组织器官症状。化验检查,可有白细胞增多、贫血、血沉加速、丙种球蛋白增高、抗链球菌溶血素“0”水平明显增高。反应前后查菌无明显变化。以颗粒菌为主。反应期持续时间,短者一、两周,长者数月,逐渐消退。

第三型麻风反应呈混合型麻风反应,系由细胞免疫反应和体液反应同时参与的一种混合型反应。主要发生于界线类麻风。其临床表现兼有上述两型的症状。

疾病诊断

麻风病的诊断必须细致耐心,争取早期确诊、不漏诊、不误诊。早治早愈,不致时机使病情加重,造成畸形、残废,或使扩大传染。

诊断主要根据病史、临床症状、细菌检查和组织病理等检查结果,综合分析,得出结论。对个别一时难以确诊的病例,可以定期复诊和随访,或请有关科会诊,给予排除或确诊。

一、病史询问必须着重了解与麻风病有关的项目,如是否来自流行区、家族、亲友和邻居有无同样的病人,有无接触史等。

一、病史询问必须着重了解与麻风病有关的项目,如是否来自流行区、家族、亲友和邻居有无同样的病人,有无接触史等。

二、体格检查要系统全面,在自然光线下检查全身皮肤、神经和淋巴结等。

三、麻风杆菌检查主要从皮肤和粘膜上取材,必要时可作淋巴结穿刺查菌。皮肤查菌取材:选择有活动性,皮肤损害,消毒皮肤。检查时戴消毒手套,用左手拇、食两指将患者皮肤捏紧提起,使局部皮肤变白,然后右手持脱刀切开一个5毫米长,3毫米深的切口,以刀刃刮取组织液,涂在载物片上,固定抗酸染色、镜检。切口棉球贴压,取材部位的多少视需要而定。

四、组织病理检查对麻风的诊断、分型和疗效判定都有重要意义。取材应选择活动性损害, 宜深达脂肪层,如损害不同,取材时需要同时切取两处送检,这对界线类麻风诊断是有价值的。麻风菌素试验:是一种简易的测定机体对麻风杆菌抵抗力的方法,它可部分地反映机体对麻风杆菌细胞免疫反应的强弱和有无。麻风菌素的种类有粗制麻风菌素、纯杆菌麻风菌素和纯蛋白麻风菌素,通用者为粗制麻风菌素(又称完整麻风菌素)。

检查神经时既要注意周围神经干的变化,又要注意感觉和运动功能的变化。

周围神经干检查:一般注意耳大神经、尺神经和腓神经,其他如眶上神经、颈前神经、锁骨上神经、中神经、桡神经、腓浅神经、胫后神经和皮损周围及其下面的皮神经。检查时应注意其硬度、粗细、结节、有无脓疡以及压痛等。神经功能检查,是测定神经末梢受累的情况,分为主观检查和客观检查法。

1、主观感觉检查法

皮肤感觉障碍的顺序,一般先失温觉(冷热觉),次失痛觉,最后失触觉。检查时应先将检查方法告诉病人,进行示教性检查,然后依次检查:冷热觉检查,可用两个大小相同试管,分装冷水和热水(50℃)。分别先在健康皮肤上试验,然后在皮损处两管交替,无一定顺序接触皮肤,让病人回答冷热是否正确。痛觉检查可用大头针或缝衣针先在健康皮肤上扎刺,然后再刺皮损,测试痛觉消失或迟钝;触觉检查可用毛或棉签的棉毛轻轻划触皮肤,让病人立即用手指出划触的部位,测试触觉丧失或迟钝。

2、客观试验方法

①组胺试验:

用1/1000的磷酸组胺水溶液0.1毫升,分别注入健康皮肤和皮损处皮内,经过20秒钟左右,正常是局部先出现一个直径10毫米的红斑,再经40秒钟,又在原红斑的周围出现一个直径30~40 毫米的红斑,红斑的边缘弥漫不整,称为继发性红斑,最后在红斑的中央形成一个风团,如不出现继发性红斑即为异常,此法用于浅色斑和白色斑的检查。

②毛果芸香碱试验(出汗试验):

选择正常皮肤和皮损,分别涂上碘酒,待干后,在两处皮内注射1/1000毛果芸香碱液0.1毫升,立即在上面撒上薄层淀粉,约经3~5分钟后,正常皮肤出汗,淀粉立即变为蓝紫色,如不出汗,淀粉不变色。

③立毛肌功能试验:

用1:100000的苦味酸菸碱液0.1毫升,分别注射于皮损及健康皮肤的皮内,如神经末梢正常,则立毛肌收缩出现鸡皮现象,否则,不出现鸡皮现象。

1.试验方法和结果判断在前臂屈侧皮内注射粗制麻风菌素 0.1 毫升,形成一个直径约6~8毫米的白色隆起,以后观察反应结果。早期反应:注射后48小时观察判断结果,注射处有浸润性红斑直径大于20毫米者为强阳性(卅),15~20毫米者为中等阳性(廿),10~15毫米者为弱阳性(+),5~10毫米者为可疑(±),5毫米以下或无反应者为阴性(-);晚期反应:注射21天观察判断结果,注射处发生红色浸润性结节并有破溃者为强阳性(卅),结节浸润直径大于5毫米者为中等阳性,结节浸润直径3~5毫米者为弱阳性(+),轻度结节浸润或在3毫米以下者为可疑(±),局部无反应者为阴性(-)。

2.临床意义早期反应表示机体对麻风杆菌的敏感性。晚期反应阳性表示机体对麻风杆菌的特异性细胞免疫反应的能力强,具有免疫力;晚期反应阴性说明机体对麻风杆菌的细胞免疫反应受到抑制,缺乏免疫力。麻风菌素晚期反应的强度与机体对麻风菌抵抗力的强度成正比。因此,麻风菌素试验对麻风病的分型,判断预后或机体抵抗力具有实际应用的价值。

3、运动功能障碍检查检查时让病人抬额、皱眉、鼓腮、吹哨、露齿等动作,观察面部神经是否麻痹。让病人作屈伸手腕 ,内外展指、对指、握掌等动作,观察上肢的神经功能。让病人作足的背伸、跖屈、内翻、外翻等动作。观察腓神经是否麻痹。

鉴别诊断

在鉴别诊断时必须掌握麻风病的皮损特点,皮损常伴有感觉障碍,周围神经干常呈粗大,瘤型麻风的损害中常检查出麻风菌。用这些特点与其它疾病鉴别时,在一般情况下是可以鉴别的。

需要鉴别的皮肤病:瘤型麻风应与皮肤黑热病、神经纤维瘤、斑秃、结节性黄色瘤、鱼鳞病、酒渣鼻、脂溢性皮炎、结节性红斑、皮肌炎等鉴别:结核样型麻风应与肉样瘤、环状红斑、持久隆起性红斑、皮肤黑热病浅色斑型、环状肉芽肿、寻常性狼疮、体癣、远心性红斑等鉴别;未定类麻风应与白癜风、贫血痣、皮肤黑热病浅色斑型浅色斑型和花斑癣等鉴别:界线类麻风应与红斑性狼疮、皮肤黑热病、蕈样肉芽肿(浸润期)等鉴别。

需要鉴别的神经病:如脊髓空洞症,其它原因引起的多发性神经炎、外伤性周围神经损伤、进行性脊髓性肌萎缩、进行性增殖性间质性神经炎、进行性肌营养不良、股外侧皮神经炎、面神经麻痹等。

检查化验

一、体格检查要系统全面,在自然光线下检查全身皮肤、神经和淋巴结等。

二、检查神经时既要注意周围神经干的变化,又要注意感觉和运动功能的变化。周围神经干检查:一般注意耳大神经、尺神经和腓神经,其他如眶上神经、颈前神经、锁骨上神经、中神经、桡神经、腓浅神经、胫后神经和皮损周围及其下面的皮神经。检查时应注意其硬度、粗细、结节、有无脓疡以及压痛等。神经功能检查,是测定神经未稍受累的情况,分为主观检查和客观检查法。

1、主观感觉检查法

皮肤感觉障碍的顺序,一般先失温觉(冷热觉),次失痛觉,最后失触觉。检查时应先将检查方法告诉病人,进行示教性检查,然后依次检查:冷热觉检查,可用两个大小相同试管,分装冷水和热水(50℃)。分别先在健康皮肤上试验,然后在皮损处两管交替,无一定顺序接触皮肤,让病人回答冷热是否正确。痛觉检查可用大头针或缝衣针先在健康皮肤上扎刺,然后再刺皮损,测试痛觉消失或迟钝;触觉检查可用毛或棉签的棉毛轻轻划触皮肤,让病人立即用手指出划触的部位,测试触觉丧失或迟钝。

2、客观试验方法

①组胺试验: 用1/1000的磷酸组胺水溶液0.1毫升,分别注入健康皮肤和皮损处皮内,经过20秒钟左右,正常是局部先出现一个直径10毫米的红斑,再经40秒钟,又在原红斑的周围出现一个直径30~40 毫米的红斑,红斑的边缘弥漫不整,称为继发性红斑,最后在红斑的中央形成一个风团,如不出现继发性红斑即为异常,此法用于浅色斑和白色斑的检查。

②毛果芸香碱试验(出汗试验):选择正常皮肤和皮损,分别涂上碘酒,待干后,在两处皮内注射1/1000毛果芸香碱液0.1毫升,立即在上面撒上薄层淀粉,约经3~5分钟后,正常皮肤出汗,淀粉立即变为蓝紫色,如不出汗,淀粉不变色。

③立毛肌功能试验:用1:100000的苦味酸菸碱液0.1毫升,分别注射于皮损及健康皮肤的皮内,如神经末稍正常,则立毛肌收缩出现鸡皮现象,否则,不出现鸡皮现象。

3、运动功能障碍检查

检查时让病人抬额、皱眉、鼓腮、吹哨、露齿等动作,观察面部神经是否麻痹。让病人作屈伸手腕 ,内外展指、对指、握掌等动作,观察上肢的神经功能。让病人作足的背伸、跖屈、内翻、外翻等动作。观察腓神经是否麻痹。

三、麻风杆菌检查:主要从皮肤和粘膜上取材,必要时可作淋巴结穿刺查菌。皮肤查菌取材:选择有活动性,皮肤损害,消毒皮肤。检查时戴消毒手套,用左手拇、食两指将患者皮肤捏紧提起,使局部皮肤变白,然后右手持脱刀切开一个5毫米长,3毫米深的切口,以刀刃刮取组织液,涂在载物片上,固定抗酸染色、镜检。切口棉球贴压,取材部位的多少视需要而定。

四、组织病理检查:对麻风的诊断、分型和疗效判定都有重要意义。取材应选择活动性损害, 宜深达脂肪层,如损害不同,取材时需要同时切取两处送检,这对界线类麻风诊断是有价值的。

疾病治疗

治疗措施

要早期、及时、足量、足程、规则治疗,可使健康恢复较快,减少畸形残废及出现复发。为了减少耐药性的产生,现在主张数种有效的抗麻风化学药物联合治疗。

1、化学药物

(1)氨苯矾(DDS)为首选药物。开始剂量每天50mg,4周每天100mg,连续服用。每周服药6天,停药1天,连服3个月后停药2周。副作用有贫血、药疹、粒性细胞减少及肝肾功能障碍等。近年来,由于耐氨苯砜麻风菌株的出现,多主张采用联合疗法。

(2)氯苯吩嗪(B633)不但可抑制麻风杆菌,且可抗Ⅱ型麻风反应。100 --200mg/日,口服。每周服药6天,停药1天。长期服用可出现皮肤红染及色素沉着。

(3)利神平(RFP)对麻风杆菌有快速杀灭作用。450~600mg/日,口服。联合化疗方案如下:

多菌型(包括LL、BL、BB及少数BT),初诊时有一个以上部位皮肤涂片细菌指数BI≥2:

药物 >15岁

10~14岁

服法

600mg×1/月

450mg× 1/月

看服

氯苯吩嗪

300mg× 1/月

或50mg/日

200mg× 1/月

50mg/隔日

100mg/日

50mg/日

看服

连续用药2年以上,或细菌转移为止。

少菌型(包括TT、部分BT及未定类),BI>2:

药物

>15岁

10 ~14岁

服法

600mg×1/月

450mg×1/月

着服

100mg/日

50mg/日

自服

连续用药6个月。

2、免疫疗法

正在研究的活卡介苗加死麻风菌的特异免疫治疗可与联合化疗同时进行。其他如转移因子、左旋咪唑等可作为辅助治疗。

3、麻风反应的治疗

酌情选用反应停(酞咪哌酮)、皮质类固醇激素、氯苯吩嗪、雷公滕、静脉封闭及抗组胺类物物等。

4、并发症的处理

足底慢性溃疡者,注意局部清洁,防止感染,适当休息,必要时须扩创或植皮。畸形者,加强锻炼、理疗、针灸,必要时作矫形手术。

为预止愈者后复发,常采用氨苯砜作巩固治疗,LL及BB,需长期甚至终身用药;对TT,需3年以上。

治疗原则

1、积极防治,控制传染。

2、早期、及时、足量、规则治疗。

3、病原治疗。

4、对症治疗,畸形需手术治疗。

用药原则

治愈标准

临床治愈标准LL及BB:皮损消失,近一年内神经干无压痛和一年内无麻风反应连续12个月查菌阳性,组织病理无麻风性改变,抗酸染色阴性。TT:皮损消退,近一年内神经干无压痛,感觉恢复或部分恢复。一年内无麻风反应,3个月查菌一次,连继4次阴性,组织病理无麻风性改变。未定类:查菌阳性者与LL同,查菌阴性者与TT同。

疾病预防

要控制和消灭麻风病,必须坚持“预防为主”的方针,贯彻“积极防治,控制传染”的原则,执行“边调查、边隔离、边治疗”的做法。发现和控制传染病源,切断传染途径,给予规则的药物治疗,同时提高周围自然人群的免疫力,才能有效的控制传染、消灭麻风病。鉴于对麻风病的预防,缺少有效的预防疫苗和理想的预防药物。因此,在防治方法上要应用各种方法.

法早期发现病人,对发现的病人,应及时给予规则的联合化学药物治疗。对流行地区的儿童、患者家属以及麻风菌素及结核菌素反应均为阴性的密切接触者,可给予卡介苗接种,或给予有效的化学药物进行预防性治疗。

相关书籍

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。