黄药子

入药部位

性味

味苦、辛,性凉。

归经

功效

主治

用法用量

禁忌

本品块茎和零余子,含有毒成分,服过量可引起口、舌、喉等处烧灼痛、流涎、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、瞳孔缩小,严重的出现昏迷,呼吸困难和心脏麻痹而死亡。解救方法:洗胃,导泻,内服蛋清或葛粉糊及活性炭;饮糖水或静脉滴注葡萄糖盐水,亦有用绿豆汤内服;或用岗梅半斤,清水5碗煎至2碗饮服。

采集加工

生理特性

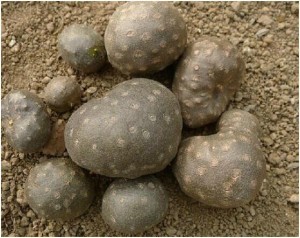

缠绕草质藤本。块茎卵圆形或梨形,直径4-10厘米,通常单生,每年由前一年的块茎顶端抽出,很少分枝,外皮棕黑色,表面密生须根。茎左旋,浅绿色稍带红紫色,光滑无毛。叶腋内有紫棕色,球形或卵圆形珠芽,大小不一,最重者可达300克,表面有圆形斑点。单叶互生;叶片宽卵状心形或卵状心形,长15(-26)厘米,宽2-14 (26) 厘米,顶端尾状渐尖,边缘全缘或微波状,两面无毛。雄花序穗状,下垂,常数个丛生于叶腋,有时分枝呈圆锥状;雄花单生,密集,基部有卵形苞片2枚;花被片披针形,新鲜时紫色;雄蕊6枚,着生于花被基部,花丝与花药近等长。雌花序与雄花序相似,常2至数个丛生叶腋,长20-50厘米;退化雄蕊6枚,长仅为花被片1/4。蒴果反折下垂,三棱状长圆形,长1.5-3厘米,宽0.5-1.5厘米,两端浑圆,成熟时草黄色,表面密被紫色小斑点,无毛;种子深褐色,扁卵形,通常两两着生于每室中轴顶部,种翅栗褐色,向种子基部延伸呈长圆形。花期7-10月,果期8-11月。

生长环境

分布河南南部、安徽南部、江苏南部、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、陕西南部、甘肃南部、四川、贵州、云南、西藏。本种适应性较大,既喜阴湿,又需阳光充足之地,以海拔几十米至2000米的高山地区都能生长,多生于河谷边、山谷阴沟或杂木林边缘,有时房前屋后或路旁的树荫下也能生长。日本、朝鲜、印度、缅甸以及大洋洲、非洲都有分布。

药材性状

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

下一篇 老年人原发性骨髓纤维化