老年人真性红细胞增多症

病因

(一)发病原因

病因不明,有关骨髓缺氧刺激红细胞产生过多;红细胞生成素(erythropoietin)的增多;红细胞寿命延长等假说均已被推翻,研究表明,红细胞寿命不延长,而是自主性红细胞生成过多;本病是发生在多能干细胞水平的克隆性疾病,患者的红细胞,粒细胞和血小板中仅含有葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)同工酶A型,而原纤维细胞和淋巴细胞中仍含有(G-6-PD)同工酶A,B型,说明红细胞,粒细胞和巨核细胞起源于同一异常的多能干细胞,造血细胞明显增生的可能机制为:

①干细胞肿瘤性增殖失控;

②有一种异常的髓系增殖因子的存在;

③干细胞对红细胞生成素及其他的血细胞生成因子的敏感性增加,已有报道,患者的骨髓和单个核细胞在半固体培养中,甚至在无外源性红细胞生成素条件下,有红系祖细胞克隆形成单位(CFU-E),称为内源性CFU-E,如在上述培养体系中加入红细胞生成素,则不仅CFU-E增加,并出现在G-6-PD同工酶A和B二型的克隆,表明有正常和异常的2种细胞克隆,有人设想,骨髓中正常的干细胞克隆被一未知机制所抑制,并引起异常细胞克隆的持续增殖,所生成的红细胞不能被红细胞生成素或红细胞生成因子所控制而呈自主性红细胞生成增加,同时还对红细胞生成素的生成有抑制,从而使正常红细胞系处于相对休止状态,此外,有人提出,患者血清中可能有一种因子刺激多能的和定向红系干细胞生成的影响,还有实验证明,红系祖细胞在各种培养体系中均能自发地分化,生长,对促红细胞生成素异常敏感,将抗红细胞生成素抗体加于培养体系,能抑制红系克隆形成,但不能清除,不过,也有人提到,在正常人与患者在细胞培养中对红细胞生成素剂量应答曲线的形状并无差异,表明,细胞对红细胞生成素敏感性无很大改变。

(二)发病机制

发病机制仍未完全清楚,MeCulloch总结有关克隆性增生资料后认为真性红细胞增多症的异常克隆具有以下3个特点:①从单一细胞起源,持续增生;②异常克隆具有优势抑制正常克隆,晚期正常克隆消失;③异常克隆具有细胞遗传的不稳定性,临床上偶尔见到真红转化为急性白血病的病例,类似现象可见于慢性粒细胞白血病,原发性血小板增多症和原发性骨髓纤维化伴髓样化生,McCulloch称之为“克隆性血液病”。

预防

1.注意对危险因素的早期发现:对于颜面及四肢末端经常紫红的病人,不要误认为是颜面毛细血管扩张或情绪激动,对于经常发生头晕,头痛,眩晕,四肢麻木等神经系统症状也不要单纯考虑为高血压病或脑供血不足,如果经系统治无好转的病人,均要检查血常规,血流变,以早期发现红细胞的异常增高。

2.对于已确的病人要合理治疗,防止出现严重的并发症,对于已发生的动,静脉栓塞及主要器官梗死的病人要控制疾病的发展,加强器官的功能恢复,使病人的生活质量提高。

并发症

症状

起病隐匿,常在血常规检查时偶被发现,有些病例在出现了血栓形成和出血症状后才明确诊断,主要临床表现有以下几方面:

早期可有头痛,头昏,眩晕和耳鸣,疲乏,健忘,肢体麻木,多汗等,重者可出现盲点,复视和视力模糊等视觉异常,也可有心绞痛和间歇性跛行,该组症状主要是因红细胞数增加,全血容量增多和血黏度增高而导致的血管扩张,血流缓慢淤滞和组织缺氧所引起的。

可发生在周围动脉,脑动脉和冠状动脉,引起偏瘫和心肌梗死等严重后果,血栓性静脉炎伴栓塞主要发生在肺部,但肠系膜,肝,脾和门静脉也可发生,可引起急腹症,当伴有血小板计数增高时,该组症状发生机会增加。

3.出血症状

血管充血,血管内膜损伤以及血小板第3因子减少等血小板功能紊乱可导致出血倾向,常见为鼻出血,牙龈出血和皮肤黏膜上的瘀点和瘀斑等。

4.组胺增高的表现

本症伴颗粒细胞增加,嗜碱粒细胞也增多,后者富含组胺,组胺释放增加可致消化性溃疡,故本症患者消化性溃疡发生率较正常人高4~5倍,溃疡所致的上消化道出血可威胁生命,皮肤瘙痒也常见,40%发生在热水浴之后,10%可伴荨麻疹。

最常见的体征是出血引起的面部,鼻,耳,唇,手掌和结膜充血,呈暗红色,如酒醉状,视网膜和口腔黏膜也显示充血,动脉血压升高,约3/4以上的患者可有脾脏肿大,由于继发性红细胞增多症通常无脾大,故脾大的体征有一定的鉴别诊断意义,脾大并非因血容量增加所致,故放血治疗时脾脏不会缩小,约1/3患者可有肝大,随疾病发展肿大逐渐明显,肝硬化可发生于晚期,肝脏和脾脏都不肿大的情况见于10%左右的病例,过度充血及髓外造血可能是引起脾脏肿大的主要原因。

检查

1.血液

静脉血呈特征性的暗,浓红色,红细胞容积明显增加,男性≥36ml/kg,女性≥32ml/kg(正常男性28.27±4.11ml/kg,女性24.21±2.59ml/kg,铬标记红细胞法),约2/3病例的血浆容积低于正常值的下限,未见超过正常值,血液黏滞性比正常高5~8倍,血液比重增高达1.070~1.080(正常1.052~1.058),动脉血氧饱和度≥92%,若>92%,有助于与心肺疾患引起的继发性红细胞增多症鉴别,值得注意,血标本要及时送检,以免发生假性低氧血症。

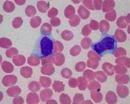

2.血象

首次就诊时,红细胞计数大多在(6~10)×1012/L,甚至高达(12~15)×1012/L;血红蛋白浓度可达(180~260)g/L(18.0~26.0g/dl);血细胞比容0.60~0.80,红细胞轻度大小不等,偶见异形红细胞或幼红细胞,网织红细胞数正常,反复出血后,网织红细胞可增加,幼红细胞较易见,红细胞态如在缺铁性贫血时所见,白细胞计数大多高于正常,以25×109/L左右常见,少数达50×109/L以上,也有正常或减低,粒细胞数增加,有核“左移”现象,有时见到中性晚幼粒和中幼粒细胞,嗜酸和嗜碱粒细胞增多;未见到原粒细胞,血小板计数常增多(国内资料,约2/5病例有增多,国外统计资料,见于3/5~4/5病例),通常在(300~1000)×109/L,个别超过3000×109/L,可见到巨型的和畸形的血小板及巨核细胞碎片。

3.骨髓检查

骨髓液涂片大多显示各系造血细胞显著增生,巨核细胞数量增加,体积变化;有核红细胞的百分比中度增高;粒系以中性晚幼粒及杆核粒细胞多见,嗜酸粒和嗜碱粒细胞稍增多,约90%患者在放血治疗前,骨髓细胞内外可染性铁已减少或缺如,骨髓细胞增生低下亦可见到,在骨髓活组织切片,10%~20%病例在病程早期有网硬蛋白增加和(或)纤维化,Barrlte等提出,骨髓活组织病理改变可分为4种:

①经典的三系细胞增生伴有巨大的巨核细胞,几乎缺乏脂肪细胞;

②红细胞及巨核细胞两系增生,巨核细胞成簇分布,脂肪细胞可增多;

③红细胞及粒细胞两系增生伴少数不典型的巨核细胞;

④单-红细胞系增生,骨髓电镜检查,原红及早幼红细胞有核膜深度反折,中性粒细胞核膜上有幕状突起。

4.染色体检查:近代研究表明,部分未经治疗的患者有多种非特异的常染色体畸变,最常出现的异常是5q-,20q-,C组附加染色体等,这项检查对预后判断有一定的价值。

5.红细胞系祖细胞培养:红细胞祖细胞在各种培养体系均能自发分化,生长,对促红细胞生成素异常敏感,所需甚微或可不加即能形成CFU-E,这项检查具有诊断价值。

6.红细胞生成素测定:采用放射免疫法测定,血浆和尿中红细胞生成素明显减少或缺如,此结果有区别于大部分的继发性红细胞增多症。

7.血清维生素B12和未饱和维生素B12结合力:在未经治疗的患者,这2项检查的数值均增高,但两者不平行,约2/3病例的未饱和维生素B12结合力增高,而维生素B12含量正常,这项检查有助于与继发性红细胞增多症鉴别,并可作为疗效及疾病活动的指标。

8.其他

血沉明显缓慢,中性粒细胞碱性磷酸酶积分大多高于正常,血清和尿中尿酸量常增加,用氮-甘氨酸标记尿中尿酸,患者的快速峰与原发性痛风不同,红细胞寿命大多正常,血红蛋白生成率大约是正常的2.5倍,血浆铁更新率增快,出血和凝血时间正常,红系造血细胞的增殖细胞核抗原(PCNA)表在检测,可与反应性红细胞增多症加以区别,当血小板数显著增多时可能有假性高钾血症,血和尿组织胺高值很常见。

基础代谢轻度增高。

诊断标准

具有皮肤和黏膜玫瑰红色,脾脏肿大,全血细胞增多,尤以红细胞增多的三大表现,并伴有动脉血氧饱和度正常的典型病例,诊断不困难,1968年真性红细胞增多症研究组提出的诊断标准已被广泛采用,诊断标准如下:

①红细胞总容量,男性≥36ml/kg,女性≥32ml/kg(51Cr红细胞标记法);

③脾脏肿大。

次要指标包括:

②白细胞数>12×109/L(无发热或感染);

③中性粒细胞碱性磷酸酶积分>100(无发热或感染);

④血清维生素B12>664.02pmol/L(900pg/ml),未饱和维生素B12结合力>1623.12pmol/L(2200pg/ml),凡符合诊断标准中主要指标的全部3项或符合主要指标中①,②项,再加次要指标中任何2项,诊断成立,如果暂时无条件测定红细胞总容量,可参考1971年Modan提出的诊断标准:A.血细胞比容男性>55%,女性>50%;B.无继发性或相对性红细胞增多症的明确原因;C.符合下列诸项中任3项,即白细胞计数>12×109/L(12000/mm3)(无发热,感染);血小板计数>300×109/L(30万/mm3);动脉血氧饱和度正常;中性粒细胞碱性磷酸积分>100;全骨髓增生,伴巨核细胞增多;脾脏肿大。

继发性红细胞增多症见于高山病,有右至左分流的先天性心脏病,慢性肺部疾患,高铁血红蛋白血症,氧亲和力增加的血红蛋白病,吸烟引起的碳氧血红蛋白过多症,各种肿瘤特别是肝,肾,脑及子宫肿瘤以及肾盂积水,肾动脉狭窄,肾囊肿,肾上腺皮质功能亢进,以及长期应用雄性激素等,睡眠性呼吸暂停综合征亦可伴有红细胞增多,大多由于组织缺氧引起红细胞生成素增加,导致红细胞代偿性增多;红细胞生成素或红细胞生成素样物质异常增加引起红细胞增多症,相对性和应激性红细胞增多症见于严重脱水,烫伤,肾上腺皮质功能减退等以及神经质,肥胖,轻度肥胖的中年患者,上述大多有明显原因,全身血容量减少,不难与真性红细胞增多症鉴别,如果血容量减少,不难与真性红细胞增多症鉴别。

鉴别诊断

如果有脾脏肿大,骨髓和血液中三系细胞增多,但红细胞增多程度不够明显,则必须考虑有慢性粒细胞白血病早期或骨髓纤维化早期的可能,但慢粒白血病早期阶段的特点是轻度红细胞增多而不是贫血,此外,10%~40%患者有明显的类似慢性粒细胞白血病的表现,以致鉴别困难,检测Ph染色体及中性粒细胞碱性磷酸酶活性有助于鉴别,当脾脏不肿大,白细胞和血小板不增多时,必须测定红细胞总容量。

治疗

本症治疗目的,在于使红细胞量及全血容量接近或恢复正常,从而使病情缓解,减少并发症,延长生存期。

方法简单而安全,疗效迅速,短期内血容量可回复正常,减少出血或血栓形成的危险。可以每1~3天放血1次,每次300~500ml。老年及伴有心血管疾病患者放血应慎重。每次不应超过200~300ml。使用血细胞分离机可单采大量的红细胞,但应补充与单采红细胞等容积的代血浆或同型血浆。红细胞数下降至6×1012/L(600万/mm3),血细胞比容减少到50%以下为停止放血的指证。也有作者认为压积达到40%以下。可使放血后出血或血栓形成的合并症更为减少。每放血500ml相当于丧失200mg铁。如反复放血而不补充铁剂,可引起小细胞低色素性红细胞增多症伴缺铁表现。年轻患者如无血栓并发症时,可单独放血治疗,以防长期应用骨髓抑制性药物有引起白血病和其他恶性肿瘤的可能性。

由于放血仅仅减少红系增生的产物,而不能使增生受到抑制,故不能消除瘙痒症、缩小肝脾肿大,也不能缓解血小板及白细胞的增生。而且单纯放血后仍有较高的出血与血栓形成的合并症,故放血疗法在大多患者如同时采用骨髓抑制药物治疗。更为相宜。

2.最简便的骨髓抑制疗法系

口服或静脉注射32P 该放射核素集中于肝、脾和骨髓组织中。静脉注射可避免口服吸收不规则的缺点。按74~111 MBq/m2(2~3mCi/m2)剂量静脉给药。一般常在开始放血后给予静注32P 111~185 MBq(3~5mCi)。2~3个月后,血象可能回复正常肝脾缩小,增生的骨髓受到抑制。首次注射12~16周后需第2次注射74~111MBq(2~3mCi)。75%~85%患者疗效均较满意。缓解期为6~24个月甚至更长。注射后很少发生骨髓再生不良所致的颗粒细胞缺乏及血小板减少症。

32P口服剂量为166.5~296 MBq(4.5~8mCi),分2次空腹口服,间隔1周。服药前后给予低磷食物10天左右,以助药物摄取。如需重复用药,2个疗程间相隔至少4个月。复治剂量应较第1次剂量酌情减少。

由于异常克隆细胞的代谢旺盛,所以对32P摄取较正常细胞为多。利用经32P释放的β射线进行内照射,抑制核分裂而达到治疗目的。32P适用于症状明显并伴白细胞和血小板数增高的患者。有出血或血栓形成者,宜在放血后再用32P巩固。白细胞及血小板低于正常、严重肝肾疾患、脑出血急性期、活动性肺结核、妊娠及哺乳期、继发性及相对性红细胞增多均为32P治疗禁忌证。

32P治疗后长期随访患者,约有14%患者发生急性白血病,是接触同样放射剂量与时间的正常人群的白血病发病率的20~40倍。此外32P治疗还可引起非造血系统恶性肿瘤发病率增高。本疗法仅适用于需经常放血,长期应用骨髓抑制药不见效者,以及肝、肾功能尚良好的老年患者。

3.化学治疗 主要适用于有巨脾压迫症状,骨骼疼痛,肝脏明显肿大;需要放血的间隔时间越来越短;病情明显进展或过去有血栓形成和(或)血管并发症;放血后仍有瘙痒、胃肠不适、体重减轻及有栓塞等。

造血功能抑

制药物有下列几种可供选用:

(1)白消安(马利兰):开始剂量4~6mg/d。最大疗效出现在2~4个月之后。约84%患者可望缓解。缓解期可持续1年左右。缓解后如用1~2mg/周维持治疗,用药4周,间歇4周,可将缓解期延长到3年左右。当血小板数≤300×109/L(30万/mm3)时应予停药。

(2)苯丁酸氮芥:开始剂量4~10mg/d,最大疗效出现在2~4个月后。91%可望完全缓解,如不维持治疗,缓解期5~6个月。苯丁酸氮芥副作用较轻,缓解率也较高,但引起急性白血病机会也较多。

(3)环磷酰胺:开始剂量100~150mg/d,达到完全缓解的时间约84天,87%可望缓解,缓解期为5~6个月。

(4)苯丙氨酸氮芥(马尔法兰):开始剂量为4~6mg/d,出现疗效的时间较白消安(马利兰)为早。约25%患者可引起严重血小板减少,而且持续时间长,常难以控制。其他副作用不多,患者易于接受。如不用维持量缓解为5~6个月之久。

(5)三尖杉碱:国内报道应用本品疗效满意。2~4mg加于10%葡萄糖液中静脉滴注,1次/d,连续或间歇应用到血红蛋白降到正常为止。认为本药对红系DNA合成有抑制作用,并对部分造血干细胞有杀灭或抑制作用。达到缓解时间平均为60天,中数缓解期超过18个月,国内曾治疗12例,均获得缓解。

4.切脾

有的作者认为切脾是禁忌证,因为切脾后可发生致死性血小板增高。但也有作者认为当疾病进入骨髓纤维化阶段,如红细胞寿命明显缩短,贫血及血小板严重减少,伴有因巨脾引起的胃肠压迫症,则切脾可能有益,尤其是患者骨髓功能较好者。如术前血小板增多,术后则可引起血栓形成和出血。切脾后肝脏可进一步肿大。手术死亡率5%~15%。

5.干扰素

Cimino等(1993)报道,用α-2b干扰素治疗13例。剂量为3.0×100万U,每周3次,肌内或皮下注射。在治疗的6个月内获得血液学缓解。它的优点为无致白血病作用,不诱发血小板增多,适用于不同年龄患者。

6.其他

高尿酸血症、痛风性关节炎、尿酸肾病时,用别嘌醇,100~300mg/d,分次口服。亦可用秋水仙碱治疗。皮肤瘙痒可用西咪替丁(Gimetidine)0.3g,3次/d。亦可用羟基脲。严重瘙痒并缺铁时,用铁剂治疗后瘙痒也会消失,机理不明。多次放血引起的缺铁,应补充铁剂。

7.择优方案

(1)对于PV患者年龄>50岁的,伴有血栓形成,或血小板>1000×109/L者进行骨髓抑制性治疗。首选药物为羟基脲(HU)。HU作为一种非烷化剂的骨髓抑制剂,通过抑制核苷酸还原酶而影响DNA的合成,从而抑制骨髓增殖。经临床实践证实该药无致白血病的作用,故可作为PR的长期安全治疗药物。用法:HU 1.0~2.0g,3次/d,口服。注意监测血常规,若白细胞下降至4.0×109/L则要停药,待血细胞上升后可以重复给药。并按具体情况给予维持剂量,保证白细胞在正常范围,可酌情用HU 0.5g,1~3次/d。

(2)中药:牛黄解毒片,有骨髓抑制作用于,但无毒副作用,病人可有轻度腹泻,但通过减量可以缓解,根据个人耐受情况可用2~4片,4次/d,可长期服用。

(3)病人如有一定的经济条件,可用干扰素α,(α-IFN)对控制PV的脾肿大,骨髓增殖及皮肤瘙痒也显示了较好的效果,尤其在严重合并血栓的患者中疗效更佳。在疾病的早期应用干扰素α可预防PV向骨髓纤维化发展。方法:干扰素α 300U,每周3次,皮下注射。治疗时间需3个月以上,有经济条件者可持续用药。停用1个月后再重复治疗。注射开始可能有类感冒样表现:如发烧、关节肌肉酸痛。但几天后可自然消失。加用吲哚美辛(消炎痛)或对乙酰氨基酚(扑热息痛)可缓解不良反应。

预后

病情进展较缓慢,自然病程18~36个月。若无并发症,单纯放血治疗,中位生存期8~15年。Cervantes等报道,预估10年生存率68.7%(48.1%~89.3%)。引起死亡的主要原因是血栓形成、出血、骨髓纤维化及白血病。5%~15%患者在诊断成立后5~13年发生髓样化生和骨髓纤维化。Barrtle等根据骨髓活检资料提出,巨核细胞增多型容易发展为骨髓纤维化。本病转变为白血病的几率与治疗方法有一定关系。许多资料显示,使用任何1种骨髓抑制剂治疗后,发生急性白血病的危险性均增加,且随着2种或更多种药物的联用,危险性更大。故应慎重选择。

护理

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 老年人乳头肌功能不全和断裂

下一篇 黄麻