无晶状体眼

病因

(一)发病原因

3.眼外伤。

(1)Marfan综合征。

(2)Weill-Marchesani综合征。

(4)亚硫酸氧化酶缺乏症(sulfite oxidase deficiency)。

(4)亚硫酸氧化酶缺乏症(sulfite oxidase deficiency)。

(1)Alport综合征。

(2)颅面发育不全症(craniofacial dysostosis)。

(3)无虹膜症。

(4)Ehlers-Danlos综合征。

(6)高赖氨酸血症(hyperlysinemia)。

(1)牛眼症(buphthalmus)。

(二)发病机制

1.光学模型眼 图1A为Gullstrand′s正视眼的模型眼,各项参数均以mm示。就屈光力而言,角膜为43.05D,晶状体为19.11D,眼球总屈光力为58.64D。无晶状体眼可看为是一个丧失调节的高度远视眼球,正视眼在移去晶状体后,整个眼屈光力从58.64D减少到43.05D,仅相当于角膜的总屈光力。图1B为无晶状体眼的模型眼,作一对照就能明显见到,在无晶状体眼中,前主点(H1)和后主点(H2)几乎都在角膜前表面,而第一结点(N1)和第二结点(N2)各自从正视眼时角膜后的7.079mm与7.333mm处,向后移至离角膜7.754mm附近。这充分显示出,在未矫正的无晶状体眼中,主点向前移,结点向后移,矫正无晶状体眼的过程中,是结点向前移的过程。从模型眼的对照图中,在眼轴为23~24mm的无晶状体眼中,平行光线的焦点落在角膜后约31mm处,前焦距为23.22mm,而正视眼中的前焦距(D1)为17.048mm,因此,必须加入一个能使光线强烈汇聚的高度凸透镜,才能补偿无晶状体眼的屈光系统。

2.症状和体征

(1)视力:在无晶状体眼中,物像被放大了33%,这是由于无晶状体眼的前焦距和正视眼不同而已(图2)。就视角范围而言,记录到的视力在理论上要比真正视力好。在已矫正的无晶状体眼中视力为6/9,其实相等于正视眼中的6/12。

正视眼的前焦距D1=17.05mm

比例为23.22÷17.05=1.36

比例从1到1.36,意味着无晶状体眼中的物像是正视眼中的1.36倍,也就是说增加了33%。在前房型人工晶状体植入者中,物像放大5%,在后房型人工晶状体植入者中,物像不放大。

(2)调节:由于晶状体缺如,调节完全丧失,所以远近视力需用不同屈光度的镜片进行矫正。

(3)角膜性散光:当无晶状体眼是由白内障手术而获得时,存在着角膜性散光,多数为逆规性散光。Hennig等报道采用无缝线囊外摘除术,术后6周85.5%的术眼平均有1.41D的逆规性散光,在术后6周到1年中逆规性散光仍有轻度增加,平均增加值为0.66D。如果白内障手术方法是囊外摘除术或囊内摘除术,一般术后45天角膜性散光将得到稳定。超声乳化白内障摘除术后,由于切口小,角膜性散光一般不明显。

(4)球面像差:在无晶状体眼前放置一片高度凸透镜片进行矫正时,只有傍轴光线才能通过主焦点,而镜片的近缘光线的折射偏离更大,其焦距短于傍轴光线的焦距,因而产生了球面像差。当无晶状体眼通过这一高度凸透镜片观看前方的物体时,由于物体周边各点离镜片光学中心的距离不同,物像通过镜片时各点产生了不同的棱镜像移,当物像从近轴光轴向周边移开时,此时其放大率就会逐渐增加,发生了物像的变形,称之为枕形畸变(pincushion distortion)(图3)。

其结果是,透过这一镜片看物,直线变成曲线,线形世界变成由抛物线组成,当患者移动眼球时,抛物线面继续改变它们的形状。通过镜片的周边看物体时,在主轴方向,物体变得更大、更近和更长。当眼球不动而移动物体时,物体看上去移动得更快。

(5)色像差:当无晶状体眼通过配戴高度凸透镜片进行矫正时,由于白色平行光线通过凸透镜可出现色光,波长越长,折射率越小,因此,通过凸透镜后,红光的焦点离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,镜片的周边光线的折射率比傍轴光线(光学中心)大。因此,镜片周边部产生的色光焦点和中心部不同,即当眼球通过矫正透镜的周边部看物体或光线时,出现了色像差。

当无晶状体眼用高度凸透镜镜片进行矫正时,患者看物体时可出现一个移动的环形暗点(图4),称为“像跳”现象(jack-in-the-box)(图5)。所谓环形暗点,是指中央及周边部视野能够看见,而在视野的中央与周边之间范围内出现暗点。这是因为通过镜片中央部的光线,能够聚焦在视网膜上,而被看得清楚。通过镜片边缘部位的光线,由于凸透镜的三棱镜效用,造成不良折射,不能在视网膜上聚点,因而不能看见物体。至于通过透镜旁的光线,无不良折射发生,仍然能到达视网膜,物像虽不清楚但仍然存在,这样就形成了环形暗点。

图4所示,当眼球在原位时,在无晶状体眼前近距离放置一凸透镜矫正镜片时,由于镜片的三棱镜效用,造成了15o的环形暗点。当眼球转动时,暗点对向移动。当眼球转动到镜片周边部位时,暗点和眼球的移动方向相反,向更中心的部位移动。这样,当患者观察一个物体,而将眼球转向这一物体时,暗点也随之移动而挡住这一物体。当眼球从这一物体处移开时,暗点再次移动,物体又能被看到,物体从观察处被晃入或晃出,故称为玩偶盒现象(图5)。

诊断

无晶状体眼的临床表现依产生的原因不同而有所不同,主要表现为:

1.伤口瘢痕 如果无晶状体眼是由白内障手术所致,尤其囊外或囊内手术(ECCE或ICCE)后,可以看到切口瘢痕,有缝线者还可看到缝线。

4.虹膜 由于缺少了晶状体的支撑,表现为虹膜震颤,也可伴有虹膜缺损。

5.瞳孔 表现为深黑色,这是由于从患者眼内来的反射光不能到达观察者的眼部。

7.晶状体皮质残留 主要在ECCE术后可见到部分残留的晶状体皮质。

8.Purkinje-Sanson氏映像 由于缺少了晶状体,将看不到第三和第四像。

9.眼底镜检查 用直接眼底镜在+10D下可以看到眼底,所见视盘较小。

预防

(一)治疗

1.无晶状体眼镜 使用简单易行,容易调整更换,适用于双眼患者。由于无晶状体眼的调节功能完全丧失,要满足看近和看远需要,需配看近和看远两副眼镜。对于原先屈光状态为正视眼的无晶状体眼,所需眼镜度数约为+10D~+11D,近距离阅读时用的眼镜度数应增加约+3D。对于原先有屈光不正的患者,其所需眼镜的度数可根据Ostwalt公式估算,即R2=K+R1/2,R2为眼镜度数,K为+10D或+11D,R1为原屈光度数。例如:原先屈光度为-10D的无晶状体眼患者,所需眼镜的屈光度约为10+(-10/2)=+5D,而原先为+4D的远视眼,其矫正镜片的屈光度为+12D。由于无晶状体眼为高度远视眼,配戴高度远视镜片存在有明显的光学缺点。

1.无晶状体眼镜 使用简单易行,容易调整更换,适用于双眼患者。由于无晶状体眼的调节功能完全丧失,要满足看近和看远需要,需配看近和看远两副眼镜。对于原先屈光状态为正视眼的无晶状体眼,所需眼镜度数约为+10D~+11D,近距离阅读时用的眼镜度数应增加约+3D。对于原先有屈光不正的患者,其所需眼镜的度数可根据Ostwalt公式估算,即R2=K+R1/2,R2为眼镜度数,K为+10D或+11D,R1为原屈光度数。例如:原先屈光度为-10D的无晶状体眼患者,所需眼镜的屈光度约为10+(-10/2)=+5D,而原先为+4D的远视眼,其矫正镜片的屈光度为+12D。由于无晶状体眼为高度远视眼,配戴高度远视镜片存在有明显的光学缺点。

(1)物像放大作用:无晶状体眼镜一般度数为+10D~+11D,可产生25%~28%的放大率,单眼患者配戴无晶状体眼镜后,双眼形成的像不能在视中枢形成双眼单视,可发生叠合性复视而无法耐受。

(2)棱镜作用:产生环形暗点、旋转放大和辐辏不足。由于角膜顶点离镜片中心顶点与离周边的距离不等,故中间和周边物像放大率也不等,物像发生畸变。屈光度越高,物像变形越明显。

(4)像差和色差。

2.角膜接触镜 由于其紧贴角膜,较普通眼镜更靠近眼光学结点,矫正效果更佳。其视网膜成像放大率一般为4%~10%,可维持双眼单视,尤其适合于单眼无晶状体眼患者。由于镜片可随眼球转动,无明显棱镜作用,避免了环形暗点的产生,像差和色差不明显,周边视野大。随着角膜接触镜材料、设计及护理液的改进,使术后无晶状体眼的接触镜矫正成功率更高。但角膜接触镜也存在有局限性,如仍存在有少量的视像不等,取戴操作不如普通眼镜方便,对于老年患者等配戴有困难。由于镜片直接与角膜接触,若配戴不当可引起角膜炎等并发症。

3.角膜屈光手术

(1)表层角膜镜片术(epikeratophakia):是一种简单、安全、有效、可逆的屈光手术,是将供体角膜经切削加工成具有不同屈光度的角膜组织镜片,移植于去除上皮的受眼角膜上,以矫正高度屈光不正。适合于不宜配戴角膜接触镜又不能植入人工晶状体的单眼患者,尤其是婴幼儿患者。首先由哥伦比亚的Barraquer(1949)提出,Verbin和Kaufman(1980)首次在美国作了表层角膜镜片术治疗无晶状体眼的临床报道。

(2)角膜磨削术(keratomileusis):将患者角膜板层取下,将已加工切削成组织镜片的自体或异体角膜缝到受体植床上,以矫正高度屈光不正。陈家祺等(1994)报道了6例异体角膜磨削术治疗无晶状体眼的临床观察,效果满意。

(3)角膜镜片术(keratophakia):是将受体角膜前基质板层取下,在植床与取下的前基质板层间植入一个已加工成一定屈光度的角膜组织镜片,再将前角膜板层缝回原处,用以矫正远视或无晶状体眼。Barraquer于1963年在人眼上作了第一例该手术以矫正无晶状体眼性高度远视。

(4)准分子激光原位角膜磨镶术(LASIK)、准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(LASEK)和机械下法准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(Epi-LASIK):通过波长为193nm的准分子激光切削治疗,手术安全,精确度高。LASIK手术需应用微型角膜刀制作角膜瓣,而后进行准分子激光切削。LASEK手术只需制作角膜上皮瓣,无需应用微型角膜刀,较LASIK手术更安全简便,尤其适合于角膜较薄或角膜不规则而制作角膜瓣有风险的患者。

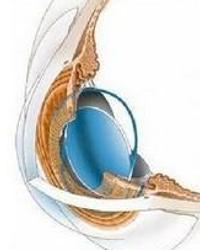

4.人工晶状体 是矫正无晶状体眼最佳方法,视网膜像放大率仅为2%左右,大大减轻了双眼屈光参差和视像不等现象,可获得双眼视觉,故其光学效果明显优于角膜接触镜和普通眼镜。为克服人工晶状体无调节力的缺点,出现了多焦点人工晶状体,并已应用于临床,新的具有调节功能的注入式人工晶状体也在动物实验中获得了初步成效。随着现代显微手术技术的发展及手术设备改进,人工晶状体植入技术已日臻完善。影响人工晶状体手术效果的另一重要因素为植入人工晶状体的屈光度计算,尤其有调节功能的人工晶状体对屈光度计算的准确性提出了更高的要求。第1个人工晶状体计算公式是由前苏联的Fyodorov于1967年提出,目前比较精确的公式有20世纪90年代初提出的Holladay公式、Olsen公式和SRK/T公式,而应用最广泛的经验公式为SRK-Ⅱ公式,其在正常眼轴眼球中准确性较高,但在高度近视眼中的准确性不足。国内戴锦晖等根据国人高度近视眼球特点,回归得出适合于高度近视眼的SCDK公式,提高了人工晶状体屈光度计算的准确性。精确的人工晶状体计算公式也是注入式人工晶状体临床应用的重要前提。

(二)预后

植入人工晶状体可望获得良好视力。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。