纵隔病变

病因

胸内甲状腺肿(或肿瘤):胸内甲状腺肿多因颈部甲状腺的下极、峡部的腺瘤或结节,因重力作用、颈部的屈伸、吞咽活动以及胸腔内负压的作用逐渐沿椎体前筋膜之前、气管前筋膜之后,下降至纵隔内。因主动脉在上纵隔左侧,所以下坠的甲状腺多在右侧,位于气管前颈动脉鞘、无名静脉及上腔静脉之前,少数位于食管前后;有时亦可位于左上纵隔,将气管推向右侧;另一种是比较少见的胚胎发育异常,即迷走异位甲状腺。在胚胎期甲状腺、甲状旁腺均来自第3、4鳃弓 (在鳃弓、鳃裂的内侧)与心包大血管相邻,若发育异常,异位迷走甲状腺可与心包、大血管共同由颈部下降到胸腔内,位于上、下纵隔。若在上纵隔有纤维带与颈部甲状腺相连。有时可位于胸骨的后方或下方,气管、食管后等处。

胸腺肿瘤:胸腺是免疫系统的一级淋巴样器官,产生调节免疫性淋巴细胞与骨髓调节的淋巴细胞共同参与机体的免疫反应。并与自身免疫有关。如胸腺瘤表现的全身重症肌无力,即与免疫反应异常有关。妊娠、哺乳、接触放射线、应用肾上腺皮质激素均可影响胸腺功能。

畸胎类肿瘤:本病的起因,目前多同意G.R.迈诺特提出的看法,即与胸腺、甲状腺、甲状旁腺有相同来源。可解释肿瘤为多胚层组织的构成。过去多将这类肿瘤分为上皮囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤三种。上皮囊肿来源于外胚层组织;皮样囊肿含有外和中胚层组织;畸胎瘤含有外、中、内胚层组织。在组织学上不能明确区分这三种肿瘤,故名为畸胎类肿瘤。发生部位多在前上纵隔,突向一侧,体积自鸽卵大小至满一侧胸腔,很少见于颈部、胸骨上缘、后纵隔,极少数见于支气管内。

畸胎类肿瘤:本病的起因,目前多同意G.R.迈诺特提出的看法,即与胸腺、甲状腺、甲状旁腺有相同来源。可解释肿瘤为多胚层组织的构成。过去多将这类肿瘤分为上皮囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤三种。上皮囊肿来源于外胚层组织;皮样囊肿含有外和中胚层组织;畸胎瘤含有外、中、内胚层组织。在组织学上不能明确区分这三种肿瘤,故名为畸胎类肿瘤。发生部位多在前上纵隔,突向一侧,体积自鸽卵大小至满一侧胸腔,很少见于颈部、胸骨上缘、后纵隔,极少数见于支气管内。

纵隔神经原肿瘤:此瘤来自施万氏细胞、外胚层,多称为施万氏瘤。纵隔神经原肿瘤以神经纤维瘤、神经节细胞瘤及施万氏瘤三者最常见。其他有恶性施万氏瘤、交感神经纤维瘤、交感神经节细胞瘤、神经纤维肉瘤、神经母细胞瘤、副交感节细胞瘤、化学感受器瘤、嗜铬细胞瘤等。纵隔恶性神经原肿瘤少见,良性与恶性之比为10:1,肿瘤部位多在后纵隔,上纵隔较下纵隔多见。后纵隔神经纤维瘤和施万氏瘤来源于脊神经、肋间神经,位于脊旁沟。

纵隔淋巴类肿瘤及其他肉瘤:淋巴瘤位于中纵隔。分为霍奇金氏病和非霍奇金氏淋巴瘤两类,后者包括淋巴肉瘤和网状细胞瘤等。其他纵隔肉瘤有纤维、脂肪和平滑肌瘤。霍奇金氏病是淋巴瘤的一种独立类型。以肿瘤组织中找到里德-斯特恩贝格二氏细胞(简称R-S细胞)为其特点,该细胞具有高度分叶核及多个大核仁的多染色体性巨大间叶细胞,是为霍奇金氏病特有的细胞组织形态。在病理上淋巴肉瘤分两型,即淋巴母细胞型及淋巴细胞型淋巴肉瘤。网织细胞肉瘤分成熟和未成熟型。由其他组织构成的纵隔肉瘤有纤维、脂肪和平滑肌肉瘤等。纵隔淋巴系统肿瘤多恶性程度高、生长快、易转移。纤维肉瘤生长慢,细胞分化不良者可恶变并向远方转移。平滑肌肉瘤及脂肪肉瘤恶性程度低。

纵隔血管瘤和淋巴管瘤:二者均少见,血管瘤多位于前、后上纵隔,淋巴管瘤多位于前纵隔和后上纵隔,左右胸部的生长位置大致相似。

先天性纵隔囊肿:包括心包囊肿、气管囊肿及食管囊肿。心包囊肿系胚胎期组成心包腔的芽苞遗留的组织形成,多贴附于心包外壁,囊肿的壁薄而透明,内壁为间皮细胞,囊内含澄清液体。支气管囊肿来自胚胎期前肠部位,随支气管和肺的发育进入胸腔内形成。囊壁被有假复层纤毛上皮,并有散在的平滑肌和软骨。囊内含有黄血色粘液。常位于气管隆突附近,可突出于前后或上纵隔,部位变化较多,恶变者极少。食管囊肿系胚胎期上消化道空泡末能互相融合而发生。囊肿的粘膜多是典型的胃粘膜,部分有分泌酸的功能。外壁与食管壁相似,由环纵两层平滑肌组成。囊肿肌层与食管肌层多融为一体,无明显界限,肌层外面无浆膜,与食管间一般无瘘道通连。

急性纵隔炎:各种原因感染后引起的急性纵隔结缔组织化脓性炎症。如胸部贯通性外伤、食管或气管破裂、穿孔。食管、气管镜检查穿孔,以及食管癌溃疡穿孔等。手术后感染,食管术后吻合口瘘,腹膜后感染向上延至纵隔,口腔颈部感染向下蔓延,均可引起纵隔炎。

慢性纵隔炎病因不明。据文献报道,结核、上呼吸道感染、流感、肺炎、化脓性感染、组织包浆菌病、放线菌病、放射治疗、梅毒等均可引起此病,多数由非特异性炎症造成。慢性纵隔炎是造成上腔静脉梗阻的重要原因之一,亦是该病的晚期表现。

纵隔疝:原因是一侧胸腔内压大于对侧,压力大的一侧压迫纵隔疝入薄弱的一侧。如一侧肺大泡、高压气胸、大量胸腔积液、巨大肺囊肿和肺肿瘤等推挤。或发生膈疝的一侧因胸腔病变引起严重纤维收缩、肺不张或该侧全肺切除后,可牵拉健侧,产生纵隔疝。纵隔疝与纵隔移位不同。但二者常同时存在。纵隔移位是由于病侧压力大或病侧广泛的纤维收缩推移或牵拉,使整个纵隔器官向另一侧移位。

纵隔气肿:纵隔胸膜结缔组织间隙充有气体为纵隔气肿,是一个体征而非单独疾病。多因肺泡破裂,气体由肺间质气肿的血管周围间隙逐渐侵入纵隔;也可因肺脏层胸膜及纵隔胸膜破裂,气体进入胸膜造成的气胸、气管、支气管或食管穿孔,气体由管壁外间隙进入纵隔。纵隔的气体可继续沿脊柱前筋膜间隙、气管、大血管周围间隙上行至颈部,形成颈部皮下气肿;或因气体胀破纵隔胸膜进入胸膜腔造成气胸。此外,胃肠破裂,气体经肠系膜、后腹膜间隙上行至纵隔;也可由发生在颈部的皮下气肿下窜至纵隔;使用人工呼吸器压力过高、人工气腹手术后腹膜注气均可形成纵隔气肿。外伤时,如食管、气管刺伤、胸部闭合损伤导致的气管、支气管、食管断裂,气体进入纵隔;医原性外伤,如内腔镜检查、气管切开时,也可使气体溢入皮下扩散至纵隔,引起纵隔气肿。纵隔气肿症状的轻重可因气量多少、有无继发感染而异。单纯纵隔气肿可有气短、胸闷、呼吸不畅等。因外伤伴发高压气胸、内出血可有呼吸困难、甚至危及生命。

诊断

胸内甲状腺肿(或肿瘤):是常见的纵隔肿瘤,病理组织检查多数具有完整的纤维包膜,呈结节及分叶状,质地较软,或具中等硬度。剖面呈白色或生肉色,亦可有囊性变、出血或坏死,瘤体大小不一,2~30cm或更大。组织细胞形态分为上皮细胞(腺状上皮为主)、淋巴细胞(淋巴细胞为主)和混合型(兼有两种细胞)三种。此外还有梭形细胞,亦归上皮型,胸腺瘤分为恶性及良性两种。恶性者仅占胸腺瘤的 20~43%,良性者具有完整的包膜,非侵袭性生长;恶性者瘤体缺乏完整包膜,侵犯周围组织,若侵犯胸膜可发生胸腔积液。若发现瘤组织内有血管侵蚀,或细胞组织学检查可见到细胞核深染及大量分裂相细胞,可能为恶性病变。但多数恶性变者不伴此组织学的特征,故需结合临床手术所见及病情发展过程予以确诊。

畸胎类肿瘤:囊肿样畸胎瘤从病理组织观察囊性肿物呈光滑圆形。实质性者呈分叶状,有继发感染时与周围组织器官固定难分。囊性者内壁被以假复层纤毛上皮、柱状或鳞状上皮,外壁为纤维组织,感染时增厚。囊内容物为粘稠混浊的黄或血色液,并含有毛发、牙齿、皮脂腺、胆固醇结晶、肌肉、软骨、骨骼、血管等,或含有胰腺、胸腺、甲状腺、支气管上皮、肠上皮和肝脏等内胚组织。畸胎类肿瘤增大可压迫附近器官,感染时向临近组织破溃,能破入肺内、支气管中、心包、颈胸部皮下和胸腔,少数破入上腔静脉、肺动脉和主动脉,可导致大出血。

纵隔神经原肿瘤:良性神经原肿瘤有包膜,表面光滑(神经纤维包膜有时不完整),中等硬度,呈结节状、哑铃状,一半在胸内,一半在椎间孔内,肿瘤基底部亦可呈蒂状或分枝状。其剖面呈淡黄或黄白色,可有多个小囊腔,内含粘液。常伴有出血、坏死和玻璃样变。但上述常见的三种神经原肿瘤在临床、 X射线检查甚至手术时肉眼观察,皆不易区分。镜下观察神经纤维瘤可见到神经纤维的各部分组织,及包绕神经纤维的鞘细胞,神经轴突及大量纤维组织。施万氏瘤在镜下可见到两种瘤细胞:一种细胞核大、胞浆少,有突起。一种胞核小,胞浆多。节神经细胞瘤内可见到大量交感神经节细胞并有轴突和基底膜。

纵隔淋巴类肿瘤及其他肉瘤:淋巴瘤位于中纵隔。分为霍奇金氏病和非霍奇金氏淋巴瘤两类,后者包括淋巴肉瘤和网状细胞瘤等。其他纵隔肉瘤有纤维、脂肪和平滑肌瘤。纵隔血管瘤和淋巴管瘤 ,二者均少见,血管瘤多位于前、后上纵隔,淋巴管瘤多位于前纵隔和后上纵隔,左右胸部的生长位置大致相似。

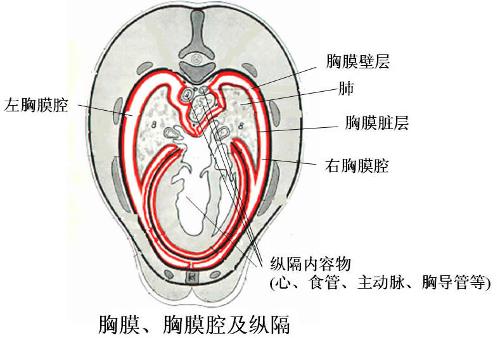

临床表现 ①压迫症状,肿瘤体积小时可无症状。体积大可压迫附近器官而发生相应症状。如压迫上腔静脉出现上腔静脉梗阻综合征,被阻上腔静脉一侧的静脉压升高,有时可达 20~50cmH2O。患者直立时可见颈静脉充盈,活动后减轻。静脉瘀血严重时可有唇部紫绀、肝大、上胸壁皮下静脉充盈形成侧支循环等。肺及支气管受压可引起呼吸困难、肺不张。喉返神经受压可使喉返神经麻痹、声哑;压迫膈神经可使膈肌麻痹。②局部症状,如肿瘤所在部位有胸痛、呼吸不畅、喘鸣、气短、胸闷、咳嗽、发热、咯痰、咯血等。若巨大肿瘤和囊破入心包,可产生急性心包填塞。畸胎类肿瘤病人可咯出毛发、牙齿、皮脂腺等物。血管瘤侵入脊髓腔,可压迫脊髓发生截瘫。③胸部以外的全身表现,如胸腺瘤可合并各种免疫反应异常及疾病,发生重症肌无力。

诊断 投照X射线正、侧位胸片,尤其是胸侧位及斜位X射线透视及照相,有助于纵隔肿瘤的定位及鉴别诊断。纵隔断层 X射线检查可进一步确定病变在纵隔的位置、性质与纵隔内各器官的关系。

电子计算机X射线断层成像(CT) 用于纵隔肿瘤的诊断和鉴别诊断,不但能发现常规X射线查不到的早期微小肿瘤灶,而且能详细地查出肿瘤与周围器官的关连,便于决定手术治疗的方法。此外,根据CT值的大小,能较精确地作出肿瘤的良恶、囊性、实性及脂肪组织等定性鉴别诊断。

临床表现 心包囊肿很少压迫心脏,症状少,生长慢。气管囊肿成人很少有症状,小儿可发生呼吸困难,压迫食管,并可破入支气管引起继发感染。食管囊肿的症状婴儿多见,可发生不同程度的呼吸困难、咳嗽。若囊壁发生溃疡可引起出血致死。

诊断 胸部 X射线透视是简易的诊断方法,可以转动体位从不同的方位检查囊肿的形状部位,有无血管搏动(与血管瘤鉴别)等。心包囊肿多为心膈角靠前的圆形或椭圆形阴影,密度淡而均匀,边锐利,与心包影分不开,支气管囊肿为圆或椭圆形阴影,边缘锐利、影像密度均匀,与气管相通,可有液面。食管囊肿表现为食管部分膨胀,阴影与食管不能分离,三者主要是手术治疗。

纵隔炎、纵隔疝及纵隔气肿的诊断:X射线检查为重要方法。纵隔炎表现为纵隔加宽;纵隔疝从不同体位(后前、侧位)X射线观察,或投照断层片,可显示疝与气管、食管的位置,并判定是否为纵隔移位。超过气管向对侧延伸的透亮区为疝入对侧的肺组织、肺纹理稀少。支气管造影可缺乏气管影像;纵隔气肿在后前位 X射线胸片上可见到白色条状的纵隔胸膜被黑色充气的纵隔结缔组织影像推向两侧。尤以左侧心包外缘处明显,沿降主动脉外缘亦可见到气带,并可见到气体沿颈深部筋膜间隙直达颈部呈黑色透亮区。侧位胸片可见到胸骨后间隙增深的透亮气影。心包积气时气体主要于心根部集聚,并可见到心包反折的穹窿。而纵隔气肿则在上纵隔两侧较明显。

鉴别

急性纵隔炎:各种原因感染后引起的急性纵隔结缔组织化脓性炎症。如胸部贯通性外伤、食管或气管破裂、穿孔。食管、气管镜检查穿孔,以及食管癌溃疡穿孔等。手术后感染,食管术后吻合口瘘,腹膜后感染向上延至纵隔,口腔颈部感染向下蔓延,均可引起纵隔炎。其临床表现为起病急、高热寒战、头痛、气短。感染下行时可发生腹痛、黄疸。侵及胸腔时,可发生急性脓胸,亦可形成膈上肺底限局性脓胸。重者可发生感染性休克。

慢性纵隔炎病因不明。据文献报道,结核、上呼吸道感染、流感、肺炎、化脓性感染、组织包浆菌病、放线菌病、放射治疗、梅毒等均可引起此病,多数由非特异性炎症造成。慢性纵隔炎是造成上腔静脉梗阻的重要原因之一,亦是该病的晚期表现。随侧枝循环的建立,症状可逐渐好转。由恶性肿瘤引起的上腔静脉梗阻则日渐加重。

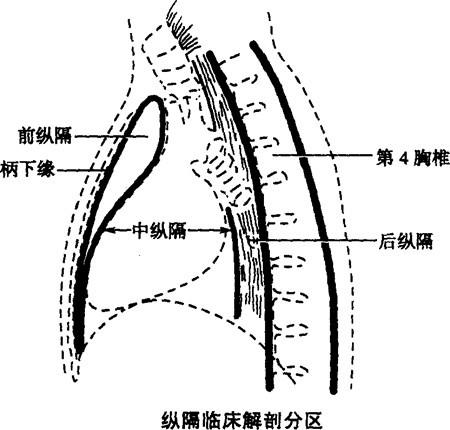

纵隔疝:纵隔胸膜的一部分经纵隔进入对侧胸膜腔内,称为纵隔疝。此为一种症状,并非单独的疾病。发生的原因是由于后纵隔有两处解剖薄弱区:一处在主动脉弓和奇静脉以上,相当于第3~5胸椎水平,前界为食管、气管和大血管,后界为脊柱;另一处在主动脉和奇静脉相当于第5胸椎以下,前界为心脏和大血管,后界为降主动脉和脊柱。以前上纵隔疝较多见。

发生纵隔疝的原因是一侧胸腔内压大于对侧,压力大的一侧压迫纵隔疝入薄弱的一侧。如一侧肺大泡、高压气胸、大量胸腔积液、巨大肺囊肿和肺肿瘤等推挤。或发生膈疝的一侧因胸腔病变引起严重纤维收缩、肺不张或该侧全肺切除后,可牵拉健侧,产生纵隔疝。纵隔疝与纵隔移位不同。但二者常同时存在。纵隔移位是由于病侧压力大或病侧广泛的纤维收缩推移或牵拉,使整个纵隔器官向另一侧移位。纵隔疝以对侧胸部原发病变(如肺大泡、高压气胸)及隔疝本身造成的压迫症状为主。可有呼吸困难、咳嗽、气短、喘鸣音。重者可影响心脏排血量而发生呼吸循环衰竭。

纵隔气肿:纵隔胸膜结缔组织间隙充有气体为纵隔气肿,是一个体征而非单独疾病。多因肺泡破裂,气体由肺间质气肿的血管周围间隙逐渐侵入纵隔;也可因肺脏层胸膜及纵隔胸膜破裂,气体进入胸膜造成的气胸、气管、支气管或食管穿孔,气体由管壁外间隙进入纵隔。纵隔的气体可继续沿脊柱前筋膜间隙、气管、大血管周围间隙上行至颈部,形成颈部皮下气肿;或因气体胀破纵隔胸膜进入胸膜腔造成气胸。此外,胃肠破裂,气体经肠系膜、后腹膜间隙上行至纵隔;也可由发生在颈部的皮下气肿下窜至纵隔;使用人工呼吸器压力过高、人工气腹手术后腹膜注气均可形成纵隔气肿。外伤时,如食管、气管刺伤、胸部闭合损伤导致的气管、支气管、食管断裂,气体进入纵隔;医原性外伤,如内腔镜检查、气管切开时,也可使气体溢入皮下扩散至纵隔,引起纵隔气肿。纵隔气肿症状的轻重可因气量多少、有无继发感染而异。单纯纵隔气肿可有气短、胸闷、呼吸不畅等。因外伤伴发高压气胸、内出血可有呼吸困难、甚至危及生命。

纵隔炎、纵隔疝及纵隔气肿的诊断和治疗:X射线检查为重要方法。纵隔炎表现为纵隔加宽;纵隔疝从不同体位(后前、侧位)X射线观察,或投照断层片,可显示疝与气管、食管的位置,并判定是否为纵隔移位。超过气管向对侧延伸的透亮区为疝入对侧的肺组织、肺纹理稀少。支气管造影可缺乏气管影像;纵隔气肿在后前位 X射线胸片上可见到白色条状的纵隔胸膜被黑色充气的纵隔结缔组织影像推向两侧。尤以左侧心包外缘处明显,沿降主动脉外缘亦可见到气带,并可见到气体沿颈深部筋膜间隙直达颈部呈黑色透亮区。侧位胸片可见到胸骨后间隙增深的透亮气影。心包积气时气体主要于心根部集聚,并可见到心包反折的穹窿。而纵隔气肿则在上纵隔两侧较明显。对急性纵隔炎首要的是治疗病因、控制感染及支持疗法(输血、输液、给氧)。慢性纵隔炎伴有严重上腔静脉梗阻时需用外科手术建立侧枝循环和血管搭桥术。对纵隔疝的治疗,主要是治疗原发病,去除病因,可使纵隔疝很快恢复。纵隔气肿若只有少量气体,可不治自消。重者也是治疗病因(如外伤、肺气肿、肺大泡破裂等)。若气体吸收慢造成病人呼吸困难或影响发音时,可作胸骨切迹上切口达皮下组织排气。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

纵隔疾病包括

纵隔疾病包括