室性早搏

基本介绍

过早搏动[1](premature beat)简称早搏。是指异位起搏点发出的过早冲动引起的心脏搏动,为最常见的心律失常。可发生在窦性或异位性(如心房颤动)心律的基础上。可偶发或频发,可以不规则或规则地在每一个或每数个正常搏动后发生,形成二联律或联律性过早搏动。按起源部位可分为窦性、房性、房室交接处性和室性四种。其中以室性早搏最常见,其次是房性,结性较少见。窦性过早搏动罕见。

过早搏动[1](premature beat)简称早搏。是指异位起搏点发出的过早冲动引起的心脏搏动,为最常见的心律失常。可发生在窦性或异位性(如心房颤动)心律的基础上。可偶发或频发,可以不规则或规则地在每一个或每数个正常搏动后发生,形成二联律或联律性过早搏动。按起源部位可分为窦性、房性、房室交接处性和室性四种。其中以室性早搏最常见,其次是房性,结性较少见。窦性过早搏动罕见。

早搏可见于正常人,或见于器质性心脏病患者,常见于冠心病、风湿性心脏病、高血压性心脏病、心肌病等。早搏亦可见于奎尼丁、普鲁卡因酰胺、洋地黄或锑剂中毒;血钾过低;心脏手术或心导管检查时对心脏的机械刺激等。

基本症状

室性早搏(或室性期前收缩),简称室早,是临床上非常常见的心律失常,其发生人群相当广泛,包括正常健康人群和各种心脏病患者。室性早搏的临床症状有很大的变异性,从无症状,轻微心悸不适,到早搏触发恶性室性心律失常致晕厥或黑蒙,且其临床症状与预后并无平行关系。正常健康人群以及各种不同心脏病患者的室性早搏,其临床预后各不相同。因此临床医生在处理室性早搏时,必须立足于病人本身,即什么样的早搏需要处理,怎样去规范化处理,怎样客观地去评估治疗效果是十分重要的。

室性早搏(或室性期前收缩),简称室早,是临床上非常常见的心律失常,其发生人群相当广泛,包括正常健康人群和各种心脏病患者。室性早搏的临床症状有很大的变异性,从无症状,轻微心悸不适,到早搏触发恶性室性心律失常致晕厥或黑蒙,且其临床症状与预后并无平行关系。正常健康人群以及各种不同心脏病患者的室性早搏,其临床预后各不相同。因此临床医生在处理室性早搏时,必须立足于病人本身,即什么样的早搏需要处理,怎样去规范化处理,怎样客观地去评估治疗效果是十分重要的。

病因病理

正常人与各种心脏病均可发生室早。正常人发生室早的机会随年龄的增长而增加。心肌炎、缺血、缺氧、麻醉、手术和左室假腱索等均可使心肌受到机械、电、化学性刺激而发生室早。洋地黄、奎尼丁、三环抗抑郁药中毒发生严重心律失常之前常先有室早出现。电解质紊乱、精神不安、过量烟、酒、咖啡亦能诱发室早。室早常见于冠心病、心肌病、风湿性心脏病与二尖瓣脱垂病人。

疾病分类

良性室性早搏

是指经各种检查找不到心脏病证据的室性早搏,临床上十分常见。 良性室性早搏随年龄增长会逐渐增多,但对健康不产生太大影响,所以思想上不要负担过重。大量饮酒、吸烟、喝浓茶、咖啡、着急、紧张、睡眠不好等可诱发良性室性早搏的发生,应该尽量避免。治疗上可选用安定2.5mg,每日3次,心率快时最好选用倍他乐克12.5~25mg,每日2次,多半有效。也可服用中药稳心颗粒一包,每日3次,效果也不错。对良性室性早搏不主张用太多的抗心律失常药物,以免发生较严重的副作用。

室性早搏

是指在器质性心脏病基础上出现的室性早搏,最常见的心脏疾病是冠心病和心肌病。您可以查一下超声心动图、血脂、血糖等,必要时还可查次极量平板运动试验心电图,以排除冠心病和心肌病。有预后意义的室性早搏应在心内科医生的指导和观察下用药。除了服用抗心律失常药物外,还应针对以下诱发原因进行治疗,如心肌缺血、心衰、低血钾、低血镁等。

临床表现

室性早搏最常见的症状是心悸。这主要由于早搏后的心搏增强和早搏后的代偿间歇引起。有时患者会有心前区重击感及头晕等感觉。心悸往往使患者产生焦虑,而焦虑又可使儿茶酚胺增加,使室性早搏更为频繁,这就产生了恶性循环。如果室性早搏触发其它快速性心律失常则可出现黑蒙及晕厥症状。

室性早搏最常见的症状是心悸。这主要由于早搏后的心搏增强和早搏后的代偿间歇引起。有时患者会有心前区重击感及头晕等感觉。心悸往往使患者产生焦虑,而焦虑又可使儿茶酚胺增加,使室性早搏更为频繁,这就产生了恶性循环。如果室性早搏触发其它快速性心律失常则可出现黑蒙及晕厥症状。

室性早搏是一种常见的心律失常,病人常诉说心悸、胸部有“撞击感”。大多数在心脏听诊时即可做出诊断,早搏的第一心音较正常的第一心音响亮,第二心音微弱,或者听不到,这些特点与房性早搏相同,但室性早搏后的代偿间歇时间较长,属于完全代偿间歇。如果室早频繁发生,有时不易与心房颤动区别,可让病人活动一下,若体力活动后,病人心率加快,而节律趋于规则,则室性早搏的可能性较大,因为人体活动后,窦性频率增加,克服了异位心律的显示。如果每次正常心搏后均随一个室性早搏,则形成二联律,多见于洋地黄中毒,不是洋地黄中毒引起的二联律,常提示有器质性心脏病。室性早搏多见于正常人,要判断室早的性质,必须综合分析,如果早搏由烟、酒等一些诱因引起,多属于功能性的,一般勿需治疗。对于器质性病变引起的室早,要根据病人的具体情况给予治疗。

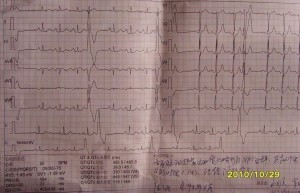

心电检查

心电图的特征如下:

(一) 提前发生的QRS波群,时限通常超过0.12s、宽阔畸形,ST段与T波的方向与QRS波群主波方向相反。

(三) 室早很少能逆传心房,提前激动窦房结,故窦房结冲动发放未受干扰,室早后出现完全性代偿间歇,即包含室早在内的两个下传的窦性搏动之间期,等于两个窦性RR间期之和。如果室早刚好插入两个窦性搏动之间,不产生室早后停顿,称为间位性室早。

(四) 室早的类型室早可孤立或规律出现。二联律是指每个窦性搏动后跟随一个室早;三联律是每两个正常搏动后出现一个室早;如此类推。连续发生两个室早称成对室早。连续三个或以上室早称室性心动过速。同一导联内,室早形态相同者,为单形性室早;形态不同者称多形或多源性室早。

(五)室性并行心律(ventricularparasystole)心室的异位起搏点独立地规律发放冲动,并能防止窦房结冲动入侵。其心电图表现为:

② 长的两个异位搏动之间期,是最短的两个异位搏动问期的整倍数;

③ 当主导心律的冲动下传与心室异位起搏点的冲动几乎同时抵达心室,可产生室性融合波,其形态介乎以上两种QRS波群形态之间。

治疗方案

概述

室性早搏的治疗涉及两个主要问题,即改善症状和改善患者的长期预后,因为所有治疗措施对这两个结果的影响并不是平行的。

缓解症状

对室性早搏和短阵性室性心动过速患者治疗的第一步是判断有无心律失常的相关症状。如果明确有心律失常相关的严重症状、不管有无器质性心脏病或何种器质性心脏病,给予适当治疗改善患者的症状是必须的,尽管该治疗不一定增加患者的存活率。临床上并没有专门的抗心律失常药物特异地用来治疗有症状的室性早搏或短阵性室性心动过速。Ⅰ类及Ⅱ类药物、β受体阻滞剂和钙拮抗剂各有不同的成功率。由于上述心律失常的症状大多是轻微的,应首先将心律失常的本质告诉患者,解除其焦虑状态,同时告诉患者药物治疗有可能出现的负作用,不首先应用抗心律失常药物治疗,除非该治疗能明确地改善生活质量。对确有症状需要治疗的患者,一般首先应用β受体阻滞剂或钙拮抗剂。在器质性心脏病患者,尤其是伴心功能不全者,由于Ⅰ类抗心律失常药物能增加患者的死亡率,此时常选用胺碘酮。

对于起源于右室流出道的频繁室性早搏和短阵性室性心动过速,β受体阻滞剂的有效率为50%。胺碘酮、普罗帕酮及钙拮抗剂的有效率相对较低。这类患者由于心律失常频繁发作,其药物效果可以通过动态心电图或电生理检查结果来判断。如果这类患者对β受体阻滞剂和钙拮抗剂的治疗不敏感,则应予电生理检查和导管射频消融。导管消融这类心律失常风险很小,成功率在80%以上。

心源性猝死

对于器质性心脏病患者伴频繁室性早搏或短阵室性心动过速,其治疗的目的是预防心源性猝死的发生。此时,医生治疗的重点是预防猝死的发生而不是治疗室性早搏或短阵性室性心动过速本身,因为这种心律失常并不是致命性的,因此治疗基础心脏病本身或治疗触发室性心动过速的机制比治疗室性早搏或短阵性室性心动过速更为重要。

1)充血性心力衰竭:chf-stat和gesica是两个充血性心衰患者预防性使用抗心律失常药物的大型临床实验。由于两者入选患者的构成比不一样,其实验结果有差异。但综合分析提示,冠心病伴心功能不全者,预防性服用胺碘酮并不降低心源性猝死,而非冠心病患者伴心功能不全,预防性服用胺碘酮可降低患者的猝死发生率。13个有关胺碘酮的临床试验,包括6553个患者经荟萃分析发现,胺碘酮可使心功能不全患者的总体死亡率下降13%,而心律失常性死亡和猝死下降29%,且胺碘酮的作用并不受射血分数、心功能及是否存在无症状性的心律失常等因素影响。另一项覆盖15个临床试验,包括5864个患者的荟萃分析报道了类似的结果,且提示入选前有室性异位心律者比无室性异位心律者更受益。在胺碘酮治疗期间必须注意其副作用的发生。最常见的副作用是甲状腺机能减退(约5.9%),其次是肺间质纤维化(1%)。 2)心肌肥厚:心肌肥厚伴室性早搏的抗心律失常治疗尚无大型临床试验的结果。但由于室性早搏并不直接增加心肌肥厚的总体死亡率和猝死发生率。因此预防性使用抗心律失常药物尚无必要,但确有症状者应予以相应的药物治疗。

3)冠心病和心肌梗死:心肌梗死近期出现室性早搏或短阵性室性心动过速,其药物治疗的目的在于降低心源性猝死的发生率。cast试验[44]的入选患者均在2年内有心肌梗死病史,holter检测发现其每小时的室性早搏次数在6次以上,约20%的患者有短阵性室性心动过速。随机分成治疗组和安慰剂组,治疗组服用英卡安、氟卡安或莫雷西嗪,结果显示治疗组随访10个月的猝死发生率是4.5%,而安慰剂组仅为1.2%。总体死亡率在治疗组也按相应的比例升高,且有短阵性室性心动过速的患者猝死发生率高于无短阵性室性心动过速者,短阵性室性心动过速多的患者猝死发生率高于短阵性室性心动过速少的患者。而安慰剂组却无差别。此结果使cast试验被迫提前终止。改良后的castⅡ试验,选用药物是莫雷西嗪,其结果与cast实验相似。

另有两项试验是有关胺碘酮治疗梗死后室性心律失常的。emiat试验的入选者是近期心梗患者,其射血分数≤40%,心电监测无室性异位心律。camiat试验的入选者为近期心梗患者,其室性早搏的发生率在10次/小时左右或有短阵性室性心动过速,而射血分数不作为入选参考值。两试验的结果显示,胺碘酮不降低总体死亡率,但却降低心源性猝死的发生率。

因此,胺碘酮对这一类患者,由于能降低猝死发生率,同时对其它的心律失常也有抑制作用,且对总体死亡率无负性影响,是一相对安全、有效的药物。两个有关急性心肌梗死胺碘酮抗心律失常试验的荟萃分析显示了相类似的结果。其中之一包括8个临床试验,5000以上的病人,结果显示服用胺碘酮的有效性不受左室射血分数、心功能状态及是否holter检测到心律失常的影响。另一分析包括了15个临床实验,5864个患者,胺碘酮治疗降低总体死亡率、心源性死亡发生率及猝死发生率分别为21%、21%和38%,且在入选时已有心律失常发生的人群其死亡率的降低幅度最大。

处理原则

治疗室性早搏依赖于是否有心律失常相关的症状及是否有器质性心脏病。对确有症状而无器质性心脏病者首先应予心理治疗,心理治疗无效者予以药物治疗,β受体阻滞剂和钙拮抗剂由于负作用较小而作为最常用的一线药物,其治疗主要目的在于减轻症状,而不是早搏的完全控制。如上述药物治疗无效可干脆放弃药物治疗。对于少数起源于特殊部位的早搏(如右室流处道),在一线药物治疗无效时可考虑射频消融治疗。无症状且无器质性心脏病患者的室性早搏及短阵性室性心动过速根本无需治疗。扩张性心肌病患者的室性早搏及短阵性室性心动过速,因药物治疗并不降低总体死亡率及猝死发生率,在无症状时也无需药物治疗。但如确有症状,应采用上述缓解症状的治疗原则。心肌肥厚时,短阵性室性心动过速对预测猝死的发生有一定的意义,但其阳性预测率较低,且药物治疗并不能降低猝死发生率。因此在心室肥厚伴频繁室性早搏及短阵性室性心动过速时,治疗仍以改善症状为主。

冠心病伴明显心功能不全者出现频繁或复杂的室性早搏以及短阵性室性心动过速,其猝死的危险性是较大的。此时应首先处理心肌缺血,包括药物和非药物措施。如纠正心肌缺血后心律失常仍然存在,则必须评价心功能。若射血分数≥40%,则无需进一步治疗;若射血分数<40%,则需作电生理检查指导治疗。电生理检查诱发出持续性室性心动过速,予以安置植入型心内复律除颤器(icd)治疗。未诱发出持续性室性心动过速者予以药物治疗。β受体阻滞剂和血管紧张素转换酶抑制剂(acei)能降低总体死亡率,在无禁忌症时都应使用。对于这类患者,胺碘酮也是一安全有效的药物。

轻度心功能不全伴室性早搏及短阵性室性心动过速,其治疗重点在于改善心功能,抗心律失常治疗同无器质性心脏病患者。严重心功能不全伴上述心律失常且未排除缺血性心脏病,胺碘酮治疗可改善患者的长期预后。

治疗目的

通用的目的

严重室性心律失常,如室速或心室颤动,其治疗目的一直是减轻症状和改善生存。但室早的治疗目的却不十分明确。部分医生认为只要有室早就应该治疗,认为控制了室早就可以预防严重心律失常。自从CAST试验的结果公布以后,学术界已较为明确对室早减轻症状和改善生存的含义。

改善生存

室早本身并不会造成死亡。主要的关切之点是室早的预后意义:早搏是否预示着出现更严重的心律失常,抑制了早搏是否可以改善预后。对良性室性心律失常,早已明确其预后良好。室早不具有任何不佳的预后意义,因此也就谈不上控制此种早搏对生存的改善。对潜在恶性室早的远期预后,传统的观念正在受到挑战。CAST试验以后,人们已经认识到,抑制室早并不总是能够减少随访中的死亡。其中有些药物,如Ⅰc类的英卡胺、氟卡胺、莫雷西嗪在抑制了室早的情况下却使长期死亡率较对照组成倍的增加。Ⅲ类抗心律失常药胺碘酮在多个临床试验中已证实不减少死亡率,荟萃分析还证实可降低死亡的危险。但同为Ⅲ类药物的d-索他洛尔却使死亡率增加。Ⅱ类抗心律失常药β-受体阻断剂抑制室早的作用并不十分强,但已有多个临床试验证实在心肌梗死和心衰患者,β-受体阻断剂可以改善预后,特别是能减少猝死的发生率。这些材料十分清楚地表明,不同类别或同一类别不同种类的抗心律失常药对死亡率的作用是药物特异的,与是否抑制了室早并无一定的关联。这一观点已越来越被广大医务工作者所接受。

室早本身并不会造成死亡。主要的关切之点是室早的预后意义:早搏是否预示着出现更严重的心律失常,抑制了早搏是否可以改善预后。对良性室性心律失常,早已明确其预后良好。室早不具有任何不佳的预后意义,因此也就谈不上控制此种早搏对生存的改善。对潜在恶性室早的远期预后,传统的观念正在受到挑战。CAST试验以后,人们已经认识到,抑制室早并不总是能够减少随访中的死亡。其中有些药物,如Ⅰc类的英卡胺、氟卡胺、莫雷西嗪在抑制了室早的情况下却使长期死亡率较对照组成倍的增加。Ⅲ类抗心律失常药胺碘酮在多个临床试验中已证实不减少死亡率,荟萃分析还证实可降低死亡的危险。但同为Ⅲ类药物的d-索他洛尔却使死亡率增加。Ⅱ类抗心律失常药β-受体阻断剂抑制室早的作用并不十分强,但已有多个临床试验证实在心肌梗死和心衰患者,β-受体阻断剂可以改善预后,特别是能减少猝死的发生率。这些材料十分清楚地表明,不同类别或同一类别不同种类的抗心律失常药对死亡率的作用是药物特异的,与是否抑制了室早并无一定的关联。这一观点已越来越被广大医务工作者所接受。

预后事项

前言

室性早搏的预后取决于早搏出现的类型、是否触发快速性心律失常及患者器质性心脏病的严重程度,在不同的人群其预后是不一样的。

正常健康人群

绝大多数正常健康人群的室性早搏不增加猝死的发生率,其预后是良好的。即使在老年人结果也是如此。

心脏扩大

一般来说,特发性或其它非缺血性因素所致的扩张性心肌病本身就有一定的猝死发生率和心源性死亡发生率。其每年的总死亡率有报道高达40%~50%,但尚无证据表明,室性早搏包括短阵室性心动过速能直接增加此类患者的死亡率,尽管两者之间有一定的相关性。一般认为,此类患者死亡主要与疾病本身有关。

心肌肥厚

左心室肥厚有较高的室性早搏发生率,但左室肥厚本身是猝死的高危因素,因此高血压伴左心室肥厚的死亡率明显高于高血压不伴左心室肥厚者。franmingham研究表明,心血管疾病伴左心室肥厚者其死亡率是左室正常者的8倍,而心电图复极异常前者是后者的2倍。这一关系独立于心肌缺血因素以外。左心室肥厚患者其室性早搏的发生率高于无左室肥厚者,但其比例关系远不及上述死亡率之间的关系,说明左室肥厚的高死亡率与室性早搏只有部分关系。

冠心病

短阵室性心动过速和频繁室性早搏对冠心病患者预后的影响取决于心律失常在疾病过程中出现的时间。以往认为,急性心肌梗死发生后24~48小时内的短阵性室性心动过速并不影响急性期及

长期预后。新近研究表明,心梗后13小时或更长时间内的短阵性室性心动过速对预后有影响。急性心梗后一月内发生短阵性室性心动过速的患者,其猝死发生率是无短阵性室性心动过速患者的2倍多。在溶栓药问世前,频繁室性早搏和短阵性室性心动过速被认为是心脏总死亡率和心源性猝死的独立危险因素,其3年累计死亡率分别是33%和15%。心梗后3个月至1年内发生短阵性室性心动过速也能增加总体死亡率。虽然总体结果如此,但心肌梗死急性期出现频繁室性早搏和短阵性室性心动过速的猝死发生率并不明显增加,这进一步提示该心律失常的发生是总体心功能的反映,而不是发生恶性心律失常事件的标志。

长期预后。新近研究表明,心梗后13小时或更长时间内的短阵性室性心动过速对预后有影响。急性心梗后一月内发生短阵性室性心动过速的患者,其猝死发生率是无短阵性室性心动过速患者的2倍多。在溶栓药问世前,频繁室性早搏和短阵性室性心动过速被认为是心脏总死亡率和心源性猝死的独立危险因素,其3年累计死亡率分别是33%和15%。心梗后3个月至1年内发生短阵性室性心动过速也能增加总体死亡率。虽然总体结果如此,但心肌梗死急性期出现频繁室性早搏和短阵性室性心动过速的猝死发生率并不明显增加,这进一步提示该心律失常的发生是总体心功能的反映,而不是发生恶性心律失常事件的标志。

大型临床试验的结果在溶栓药问世前后是大体一致的。gissi-2的结果显示溶栓后短阵性室性心动过速的发生率为6.8%,心梗后6个月的随访资料提示,经单变量分析其猝死发生率是明显增加的,但经多变量分析后,频繁和复杂类型室性早搏是一危险因素,而短阵性室性心动过速对预后无影响。

病学资料

室性早搏的发生率直接与检测方法和研究人群有关。普通静息心电图正常健康人群的室性早搏检出率为5%,而24小时动态监测室性早搏的检出率为50%。室性早搏的发生与年龄的增长有一定的关系,这种增长关系和与心血管疾病无关。在冠心病患者,室性早搏的发生取决于病变的严重程度,在急性心肌梗死发生后的48小时内,室性早搏的发生率为90%,而在以后的一个月内下降至16%,此后一年内室性早搏的发生率约6.8%。

动态监测时发现,室性早搏的发生与左心功能有关。左室射血分数进行性下降时,室性早搏和短阵性室性心动过速的发生率均增加。对冠心病病人动态监测时发现,室性早搏的发生率为5%,而当射血分数低于40%时,室性早搏和短阵性室性心动过速的发生率升至15%。

高血压伴左室肥厚的病人在无心功能不全时,室性早搏和短阵性室性心动过速的发生率为2%~10%,风湿性心脏病无心功能不全时发生率为7%。特发性肥厚性心肌病患者,上述心律失常的发生率为17~28%,且短阵性室性心动过速更常见。临床观察还发现,其发生率与肺毛细血管嵌压及流出道梗阻的程度无关,而与室间隔肥厚的程度有关。

室性早搏在扩张性心肌病的病人中更为常见。几乎所有扩张性心肌病患者均有室性早搏,且一半患者有短阵性室性心动过速。这些心律失常发生的频繁程度随疾病的进展而增高。有些临床因素可增加这些心律失常的发生,包括心功能不全、心肌局部组织的纤维化、异常的室壁张力、增高的交感神经张力和电解质紊乱。

瓣膜性心脏病而心功能正常的病人室性早搏并不常见。最容易合并室性早搏的瓣膜病是二尖瓣脱垂,动态监测发现频繁和复杂类型的室性早搏的发生率为43%~56%,机制可能包括乳头肌的异常张力,腱索增厚而导致心内膜的机械性激惹,血儿茶酚胺的异常增高和复极的异常。

先天性心脏病室性早搏的发生常与缺损性病变或外科手术的修补有关。在合并有心功能不全时常会出现室性早搏,法乐氏四联征矫正术后也常出现频繁的室性早搏。

室性早搏的发生有较大的昼夜变异,一般上午比夜间更多见,因此需记录24小时的心电图,才可真正了解室性早搏的频繁程度。室性早搏在每24小时或每小时的频繁程度是各不相同的。因此,以此用来作室性心律失常的危险度分层及判断抗心律失常药物治疗效果是有限的。此时需做更长时间的动态监测。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

在

在