腹部中线处肿块

病因

(一)发病原因

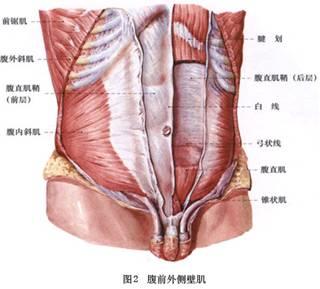

白线位于剑突和耻骨联合之间,是腹前外侧壁3层扁肌(腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌)的腱膜纤维在左、右侧腹直肌之间相互穿插、交错编织形成的腱性条带,上宽下窄,脐上白线宽达1.25~2.5cm,脐下狭窄而坚厚,宽度多数仅0.1cm(图2,3)。白线疝绝大多数发生于脐上,极少见于脐下可能与此有重要关系。

腹白线的内、外表面具有不同的结构特征,在外表面,交叉的腹膜纤维粗细均匀,交织紧密,除供细小血管、神经支穿出的小孔以外,罕见大的孔隙。而内表面腱膜纤维束粗细不均,常形成粗束或板状,而且走向不甚规则,交叉纤维间有神经、血管支贯穿其中的孔、陷窝或裂隙,使白线内层存在缺陷,这类缺陷是腹白线的薄弱部。若腹内压增加,腹膜外脂肪及腹膜在腹压的推动下进入较大的缺陷处,即形成白线疝。Rizk认为,所有腹前外侧壁肌的腹膜纤维都斜向交叉在腹白线形成小的“菱形间隙”,此间隙可扩大为疝环。

脐下4cm处、半环线边缘是白线上的一个弱点,脐下白线疝多发生于此。

1、壁强度减弱:属于解剖结构原因,是疝发生的基础,有先天性和后天性两种情况。先天性的如腹膜鞘状突未闭,腹内斜肌下缘高位,宽大的腹股沟(黑塞尔巴赫)三角,脐环闭锁不全,腹壁白线缺损等,有些正常的解剖现象,如精索或子宫园韧带穿过腹股沟管,股动静脉穿过股管区,也可造成该处腹壁强度减弱。后天获得性原因有手术切口、引流口愈合不良、外伤、炎症、感染、手术切断腹壁神经,肥胖者过多的脂肪浸润,老龄的肌肉退化萎缩,以及胶原代谢异常,致坚实的筋膜组织为疏松而有微孔的结缔组织层或脂肪所代替的解剖方面原因。

2、内压增加:是一种诱发因素,原因很多,如慢性咳嗽(如吸烟者和老年人支气管炎)、慢性便秘、晚期妊娠、腹水、排尿困难(前列腺肥大、包茎)、婴儿经常嚎哭、举重、经常呕吐、以及腹内肿瘤等。

(二)发病机制

第1阶段:腹上部白线深面的镰状韧带、肝圆韧带及其周围的脂肪组织,首先从白线缺损处(疝环)突出,无腹膜突出,故无疝囊、无内脏脱出,仅有腹膜外脂肪由疝环突出。

第2阶段:随着腹膜外脂肪突出使白线上的孔隙逐渐扩大,在腹内压的作用下突出腹膜外的脂肪又把覆盖镰状韧带的腹膜牵出而形成疝囊,内脏(主要是大网膜)逐渐脱出,因而此阶段的白线疝既有疝囊、也有内脏脱出。由疝环突出的内容物包括疝囊外突出的腹膜外脂肪和疝囊内脱出的内脏。大网膜突入疝囊可能与疝囊发生粘连,但很少发生嵌顿。

临床上通常将白线疝分为无疝囊型和有疝囊型2种类型,实际上是本病发生发展的2个病理阶段,而且大多数白线疝停留在前一阶段,即无疝囊型;仅少数发展成为有疝囊型的白线疝。

临床症状

1.症状

(1)腹痛:白线疝患者最常见的症状为上腹部疼痛。多数病人仅表现为上腹局限性隐痛,而少数表现为较严重的深部疼痛。腹痛的发生机制主要是疝块压迫通过白线的肋间神经纤维导致局限性疼痛,大网膜、肝圆韧带受到牵扯引起深部疼痛。腹痛可放射到下胸部及背部。疼痛程度与体位、进食及重体力劳动有关,体位改变,尤其是平卧时疼痛常减轻或消失,而进食后或重体力劳动后可加重。腹痛的严重程度与疝的大小不成正比,往往疝很小而临床症状很重。

(2)恶心、呕吐:少数白线疝病人除腹痛外,可伴有恶心、呕吐等消化道症状。发生机制为:①脱出的大网膜和肝圆韧带牵拉可引起深部疼痛,并引起反射性恶心、呕吐等消化道症状;②大网膜和肝圆韧带的牵扯可导致幽门痉挛,进而出现恶心、呕吐等消化道症状。

2.体征

(1)腹壁肿块:腹壁肿块是白线疝的主要体征。由于白线疝绝大多数发生于脐与剑突之间,因此疝块多位于脐上剑突与脐之间的白线上,可偏于中线一侧,站立或饭后疝块更为明显。疝块直径一般在2~4cm左右,有学者报道疝块最大者直径达15cm,少数病人疝块很小,只是皮下一个柔软的圆形突起,不易察觉,肥胖病人则更难发现。当疝内容物回纳后可触及白线处有筋膜性疝环孔的边缘。

(2)Litten征阳性:体格检查时将手指放在病人怀疑疝的部位,嘱其在立位时用力咳嗽,往往在咳嗽的同时,手指可感到有碎裂声,即为Litten征阳性。

(3)诱发疼痛:用拇指和食指夹住肿块向外牵拉,常因牵扯了肝圆韧带、腹膜或大网膜而诱发患者腹部疼痛,Moure等认为这是白线疝的一个特异性临床体征。

诊断

1.病史 一般无特殊症状,病人自述腹部疼痛,尤其用力时疼痛出现或加重,或腹部中线可复性肿块史。较小的白线疝往往疼痛明显,且易嵌顿。

2.临床特点 腹部中线处肿块,平卧、腹直肌放松时,疝块回纳并可触及腹白线缺损(疝环),Litten征阳性,用拇指和食指夹住肿块向外牵拉诱发疼痛等。对腹壁突出疝块小而又肥胖病人要仔细检查以免漏诊。

3.B超检查。

鉴别

以上腹部深处疼痛且伴有恶心和呕吐等消化道症状者,须与上消化道疾病相鉴别。有作者报道曾有一些白线疝病人被误诊为慢性胆囊炎、慢性胰腺炎、慢性胃炎、胃或十二指肠溃疡等疾病,而长期就诊于内科。由于本病常伴有腹内脏器疾病和其他部位的腹外疝,而且白线处疼痛也经常在其他上腹疾病中发现,故在做出白线疝诊断以前,应想到有同时存在内脏器质性病变和其他部位的腹外疝的可能。因此,必须详细询问病史、全面查体,以免误诊或漏诊。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。