梨状肌

解剖结构

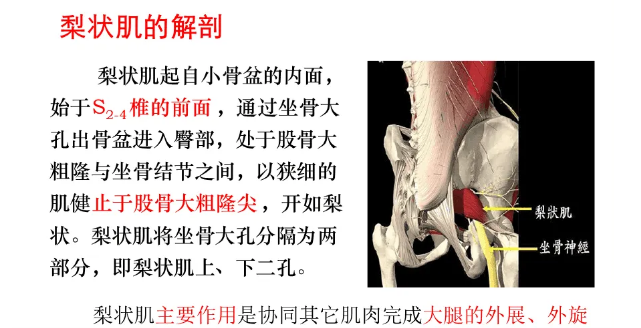

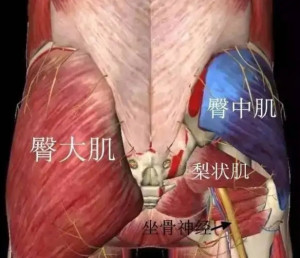

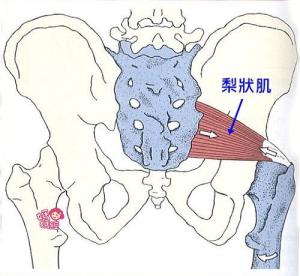

梨状肌位于小骨盆的后壁,呈三角形,起自第2~5骶椎前侧面,肌纤维向外集中,经坐骨大孔出小骨盆,止于股骨大转子顶端。近固定时,此肌收缩,使大腿外展、外旋和后伸。远固定时,一侧收缩,使骨盆转向同侧;两侧收缩,使骨盆后倾。梨状肌受骶丛的肌支 (S1~S3)支配。

梨状肌位于小骨盆的后壁,呈三角形,起自第2~5骶椎前侧面,肌纤维向外集中,经坐骨大孔出小骨盆,止于股骨大转子顶端。近固定时,此肌收缩,使大腿外展、外旋和后伸。远固定时,一侧收缩,使骨盆转向同侧;两侧收缩,使骨盆后倾。梨状肌受骶丛的肌支 (S1~S3)支配。

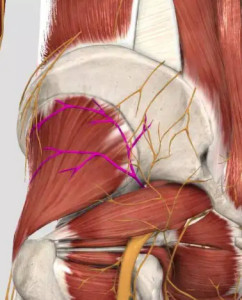

梨状肌扳机点

与梨状肌相关的疾病

梨状肌综合征:本征是由于梨状肌损伤,造成对坐骨神经的机械性压迫,或此段坐骨神经某种原因发生粘连而引起的以坐骨神经痛为主的一组症候群。表现为患侧臀部疼痛伴下肢的放射痛,有时疼痛较重,难以忍受,影响休息和生活。可因受凉、劳累等加重。检查时发现患者呈强迫体位,自坐骨切迹向下,沿神经走行路径有压痛,直腿抬高试验阳性;梨状肌局部可扪及包块,局部封闭后疼痛减轻或消失;梨状肌紧张试验(包括Pace试验、Thiele试验及Freiberg试验)阳性。本征的治疗,首取保守疗法,可采用卧床休息、理疗、按摩、推拿以及局部类固醇类药物封闭等措施;对保守治疗无效者以及症状严重者,可采用梨状肌切断术或坐骨神经松解术等手术治疗。本征预后取决于治疗是否及时,不及时治疗出现肌肉萎缩后,治疗效果不理想。

梨状肌综合征:本征是由于梨状肌损伤,造成对坐骨神经的机械性压迫,或此段坐骨神经某种原因发生粘连而引起的以坐骨神经痛为主的一组症候群。表现为患侧臀部疼痛伴下肢的放射痛,有时疼痛较重,难以忍受,影响休息和生活。可因受凉、劳累等加重。检查时发现患者呈强迫体位,自坐骨切迹向下,沿神经走行路径有压痛,直腿抬高试验阳性;梨状肌局部可扪及包块,局部封闭后疼痛减轻或消失;梨状肌紧张试验(包括Pace试验、Thiele试验及Freiberg试验)阳性。本征的治疗,首取保守疗法,可采用卧床休息、理疗、按摩、推拿以及局部类固醇类药物封闭等措施;对保守治疗无效者以及症状严重者,可采用梨状肌切断术或坐骨神经松解术等手术治疗。本征预后取决于治疗是否及时,不及时治疗出现肌肉萎缩后,治疗效果不理想。

概述

梨状肌分布于小骨盆内侧,起于第2~4骶椎前面,通过坐骨大孔,止于股骨大转子顶部。其受第1、2骶神经支配,功能为支配大腿外旋。该肌形态如梨,肌腱细长,其上方有臀上神经、臀上动静脉;下方为阴部神经、股后皮神经、坐骨神经、臀下神经、臀下动静脉。梨状肌本身的各种病变压迫坐骨神经等称之梨状肌综合征。

1.发病率:较常见。

2.性别:女性多见。

3.年龄:中年。

4.好发部位:右侧多见。

临床

大部分病例有髋部扭伤史,个别女病人有盆腔炎病史,自觉患肢变短,行走跛行,臀深部胀疼,向大腿后面、小腿外侧放射,偶见小腿外侧麻木、足趾麻木。男性患者可有会阴部不适,阴囊睾丸抽痛。重病者有剧烈痛,双下肢屈曲,不能翻身,生活不能自理,物理检查腰部无压痛,触诊梨状肌区肿胀,痉挛肥厚呈条索状,局部压痛,周组织松弛,直腿抬高60°内痛著,超过60°时疼痛减轻,病程长者臀肌萎缩。

病理

蹲位起立时突然过度外旋下肢或扛重物时过度外展外旋下肢,使梨状肌扭曲损伤,肌腱撕裂,肌肉保护性痉挛压迫神经血管,使神经肿胀,坐骨神经痛突出。

梨状肌变异时下肢放旋,肌束收缩,肌束间隙变小,使穿过变异梨状肌神经受压肿胀。盆腔炎累及梨状肌或梨状肌慢性炎症均可影响梨状肌上下孔通过神经。

影像

1.X线表现:常规X线平片可显示骶髂关节及坐骨大孔的骨关节异常。对梨状肌及坐骨神经不能显示。

2.CT表现:CT平扫除发现骨关节有无异常外,可直接观察两侧梨状肌的形态,梨状肌急性损伤时显示肿胀、密度减低,如肌肉出血可见高密度出血灶,追寻神经走行可见受损者神经肿胀,可显示盆腔病变对梨状肌的累及程度。

3.MRI表现:MRI除发现CT扫描梨状肌的形态改变,可见受损梨状肌的信号强度变化,挫伤时T1WI信号减低,T2WI信号强度增高。仔细两侧对照坐骨神经,可见受损侧神经增粗,T2WI信号强度增高。

4.US表现:US较少用于本病检查。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

1.起点:骶

1.起点:骶