小脑

结构形态

外部形态

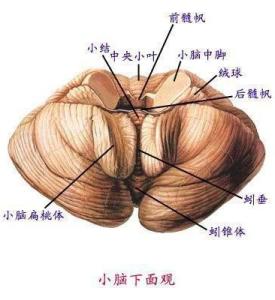

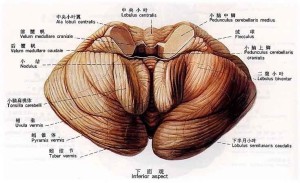

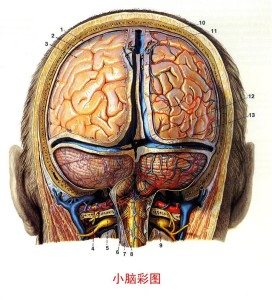

中部狭窄称小脑蚓(vermis),两侧膨大部称小脑半球,小脑下面靠小脑蚓两侧小脑半球突起称小脑扁桃体(tonsil of cerebellum)。

内部结构

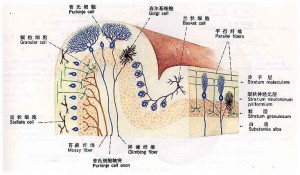

1、皮质。

分叶

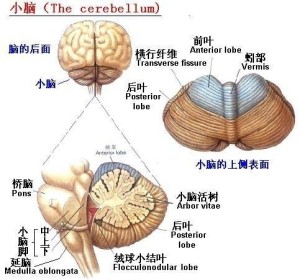

1、按形态结构和进化可分为:绒球小结叶flocculonodular lobe(原小脑或古小脑),小脑前叶anterior lobe(旧小脑),小脑后叶posterior lobe(新小脑)。

2、按机能可分为:前庭小脑(原小脑或古小脑archicerebellum),脊髓小脑(旧小脑paleocerebellum),大脑小脑(新小脑neocerebellum)

纤维联系和功能

进化过程

原始的小脑出现在圆口类的七鳃鳗。在大多数鱼类,小脑还不发达,体积小,表面光滑,它只是横跨在第四脑室上方的一小块凸起的顶壁。软骨鱼纲中的鲨鱼小脑较大,表面甚至出现沟裂。两栖类,表面也缺乏沟回。少数在海中洄游的龟类小脑的体积在整个脑中占有较大的比重。爬行类的小脑内部开始出现神经核团,这标志着小脑联系增多。鸟类的小脑非常发达,在种系发生上显得突出。它的小脑体积大,表面沟回紧凑,位于内侧的新小脑部分特别发达,接受来自脊髓的传入纤维和来自上位脑结构的投射纤系也更核亦随之发达。到了哺乳类,小脑进一步发展,新小脑、旧小脑及古小脑分部清楚,表面的沟回变得更为复杂,神经核团更加分化、发达,其生理功能也更为完善和重要。

原始的小脑出现在圆口类的七鳃鳗。在大多数鱼类,小脑还不发达,体积小,表面光滑,它只是横跨在第四脑室上方的一小块凸起的顶壁。软骨鱼纲中的鲨鱼小脑较大,表面甚至出现沟裂。两栖类,表面也缺乏沟回。少数在海中洄游的龟类小脑的体积在整个脑中占有较大的比重。爬行类的小脑内部开始出现神经核团,这标志着小脑联系增多。鸟类的小脑非常发达,在种系发生上显得突出。它的小脑体积大,表面沟回紧凑,位于内侧的新小脑部分特别发达,接受来自脊髓的传入纤维和来自上位脑结构的投射纤系也更核亦随之发达。到了哺乳类,小脑进一步发展,新小脑、旧小脑及古小脑分部清楚,表面的沟回变得更为复杂,神经核团更加分化、发达,其生理功能也更为完善和重要。

功能简介

小脑通过它与大脑、脑干和脊髓之间丰富的传入和传出联系,参与躯体平衡和肌肉张力(肌紧张)的调节,以及随意运动的协调。小脑就象一个大的调节器。

调节躯体平衡

小脑对于躯体平衡的调节,是由绒球小结叶,即由小脑进行的。躯体的平衡调节是一个反射性过程,绒球小结叶是这一反射活动的中枢装置。躯体平衡变化的信息由前庭器官所感知,经前庭神经和前庭核传入小脑的绒球小结叶,小脑据此发出对躯体平衡的调节冲动,经前庭脊髓束到达脊髓前角运动神经元,再经脊神经到达肌肉,协调了有关颉颃肌群的运动和张力,从而使躯体保持平衡。例如,当人站立而头向后部仰时,膝和踝关节将自动地作屈曲运动,以对抗由于头后仰所造成的身体重心的转移,使身体保持平衡而不跌倒。在这一过程中,膝与踝关节为配合头向后仰而作的辅助性屈曲运动,就是由于小脑发出的调节性冲动,协调了有关肌肉的运动和张力的结果。如果绒球小结叶受到损伤,将破坏躯体的平衡机能。切除了绒球小结叶的猴不能站立,总是坐在笼子的角落里,以笼子的两边支撑身体来保持平衡。在人类,绒小结叶如受损伤或压迫,患者的身体平衡将严重失调,身体倾斜,走路时步态蹒跚。研究还表明,蚓部皮层也接受与躯体平衡有关的本体感觉和视觉冲动的传入,顶核与前庭核之间有许多纤维来往。因此,由蚓部皮层和顶核组成的纵向内侧区也参与了躯体平衡,主要是站立的调节。内侧区的损伤也将造成平衡和站立的困难。

小脑对于躯体平衡的调节,是由绒球小结叶,即由小脑进行的。躯体的平衡调节是一个反射性过程,绒球小结叶是这一反射活动的中枢装置。躯体平衡变化的信息由前庭器官所感知,经前庭神经和前庭核传入小脑的绒球小结叶,小脑据此发出对躯体平衡的调节冲动,经前庭脊髓束到达脊髓前角运动神经元,再经脊神经到达肌肉,协调了有关颉颃肌群的运动和张力,从而使躯体保持平衡。例如,当人站立而头向后部仰时,膝和踝关节将自动地作屈曲运动,以对抗由于头后仰所造成的身体重心的转移,使身体保持平衡而不跌倒。在这一过程中,膝与踝关节为配合头向后仰而作的辅助性屈曲运动,就是由于小脑发出的调节性冲动,协调了有关肌肉的运动和张力的结果。如果绒球小结叶受到损伤,将破坏躯体的平衡机能。切除了绒球小结叶的猴不能站立,总是坐在笼子的角落里,以笼子的两边支撑身体来保持平衡。在人类,绒小结叶如受损伤或压迫,患者的身体平衡将严重失调,身体倾斜,走路时步态蹒跚。研究还表明,蚓部皮层也接受与躯体平衡有关的本体感觉和视觉冲动的传入,顶核与前庭核之间有许多纤维来往。因此,由蚓部皮层和顶核组成的纵向内侧区也参与了躯体平衡,主要是站立的调节。内侧区的损伤也将造成平衡和站立的困难。

调节肌紧张

肌紧张是肌肉中不同肌纤维群轮换地收缩,使整个肌肉处于经常的轻度收缩状态,从而维持了躯体站立姿势的一种基本的反射活动。小脑可以调节肌紧张活动,其调节作用表现为抑制肌紧张和易化肌紧张两个方面。小脑抑制肌紧张的作用主要是前叶(旧小脑)蚓部的机能,这一抑制作用在去大脑动物上表现得最为明显。刺激去大脑猫小脑前叶的蚓部,可以减弱动物因去大脑而造成的伸肌过度紧张现象;反之,切除该部位则使去大脑僵直加强,这些现象都说明小脑有抑制肌紧张的作用。小脑对肌紧张的易化作用是由前叶的两侧部位来实现的。刺激猴的小脑前叶两侧部位,可加强伸肌的紧张状态,并减弱层肌的紧张;在人类,这个部位的损伤则引起肌无力或低紧张现象。小脑前叶对于肌紧张的抑制或易化作用是通过脑干网状结构中的肌紧张抑制区和易化区实现的。这两个区是控制骨骼肌紧张的中枢部位,它们通过下行的网状脊髓束控制脊髓前角的γ运动神经元的活动。易化区的下行冲动可以加强γ运动神经元的活动,使肌紧张加强;抑制区则可减弱γ运动神经元的活动,使肌紧张减弱。在正常情况下,脑干网状结构的肌紧张抑制区和易化区的活动,在高级中枢大脑、纹状体和小脑等的影响下保持着动态的平衡,从而使肌紧张维持在正常的状态,如果由于某种原因加强或减弱了小脑(前叶的蚓部或外侧部)对脑干网状结构肌紧张抑制区或易化区的影响,将会破坏这两个低级中枢之间原有的平衡,使肌紧张活动加强或减弱。此外,小脑还可以通过前庭外侧核调节肌紧张活动。从前庭外侧核有前庭脊髓束到达脊髓,紧张性冲动通过这条下行的传导束,提高脊髓前角α运动神经元的活动,使肌紧张加强。从小脑的蚓部皮质到前庭外侧核有直接的和经顶核接转的间接纤维投射,其中的直接纤维投射对于前庭外侧核来说是一条抑制性的通路,它减弱前庭外侧核的紧张性活动,进而使脊髓前角α运动神经元的活动水平下降,导致肌紧张的减弱;从蚓部皮层经顶核到前庭外侧核的间接投射则是一条兴奋性的通路,顶核可以通过这条通路加强前庭外侧核的活动,其最终结果是使肌紧张活动加强。所以,局限于蚓部皮层的损伤,使去大脑动物的僵直现象加强;顶核的损伤则使去大脑动物的肌张力减弱。

协调随意运动

随意运动是大脑皮层发动的意向性运动,而对随意运动的协调则是由小脑的半球部分,即新小脑完成的。新小脑的损伤,将使受害者的肌紧张减退和随意运动的协调性紊乱,称为小脑性共济失调。主要的表现有:①运动的准确性发生障碍。产生意向性震颤现象,当病人留意做某动作,如用手指鼻时,手指发生颤抖,愈接近目标,手指颤抖得愈厉害,因而不能把握运动的准确方向。②动作的协调性发生障碍。患者丧失使一个动作停止而立即转换为相反方向的动作的能力,运动时动作分解不连续。例如,病人不能完成快速翻转手掌这类简单、快速的轮替运动,称为轮替运动失常;当完成一个方向的运动并需要转换运动的方向时,患者必须先停下来思考下一步的动作,才能再重新开始新的运动。所有这些列举的症状只在运动中表现出来,说明新小脑对随意运动起着重要的协调作用,这种协调作用,是小脑对大脑皮层和脊髓活动进行调节的结果。在大脑皮层与小脑之间存在着双向的神经连接,大脑皮层发出传导运动信息的锥体束在下行过程中,有侧枝在桥脑的脑桥核换神经元,再由脑桥核发出纤维进入小脑,形成皮层—脑桥小脑束;而小脑向大脑皮层的投射,由新小脑皮层的浦肯野氏细胞的轴突投射到深部的齿状核,再由齿状核发出纤维出小脑,经丘脑腹外侧核到达大脑皮层的运动区,这就是齿状核—丘脑皮层束,这两条传导束构成了小脑调节大脑皮层运动区活动的基本环路。当大脑皮层运动区将引起肌肉收缩的运动冲动经锥体束传向脊髓的时候,也同时有侧枝冲动经皮层—脑桥小脑束到达小脑。有关的肌肉在接受到这些运动冲动而发生收缩时,肌肉中的肌梭等本体感受器又将它们所感受的有关肌肉运动的本体冲动,经脊髓小脑束传入小脑。这样,在随意运动进行的每一瞬间,小脑即接受到大脑皮层给出的引起运动的指令,又获取了肌肉执行运动指令的信息。在对两者进行比较之后,小脑皮层的浦肯野氏细胞发出的冲动对小脑深部核团,主要是齿状核的活动进行调整,再由齿状核发出冲动经齿状核—丘脑皮层束反馈到大脑皮层运动区,通过易化或抑制作用相应地调整了大脑皮层运动区的活动。在另一方面,小脑在接受脊髓小脑束传来的肌肉运动的本体信息后,还经红核和红核脊髓束将调节性冲动传向脊髓,调整运动神经元的活动。小脑就是这样在随意运动进行的过程中,即时、不断地调整着大脑皮层运动区、红核和脊髓的活动,使运动能够准确、平稳和顺利地进行。

随意运动是大脑皮层发动的意向性运动,而对随意运动的协调则是由小脑的半球部分,即新小脑完成的。新小脑的损伤,将使受害者的肌紧张减退和随意运动的协调性紊乱,称为小脑性共济失调。主要的表现有:①运动的准确性发生障碍。产生意向性震颤现象,当病人留意做某动作,如用手指鼻时,手指发生颤抖,愈接近目标,手指颤抖得愈厉害,因而不能把握运动的准确方向。②动作的协调性发生障碍。患者丧失使一个动作停止而立即转换为相反方向的动作的能力,运动时动作分解不连续。例如,病人不能完成快速翻转手掌这类简单、快速的轮替运动,称为轮替运动失常;当完成一个方向的运动并需要转换运动的方向时,患者必须先停下来思考下一步的动作,才能再重新开始新的运动。所有这些列举的症状只在运动中表现出来,说明新小脑对随意运动起着重要的协调作用,这种协调作用,是小脑对大脑皮层和脊髓活动进行调节的结果。在大脑皮层与小脑之间存在着双向的神经连接,大脑皮层发出传导运动信息的锥体束在下行过程中,有侧枝在桥脑的脑桥核换神经元,再由脑桥核发出纤维进入小脑,形成皮层—脑桥小脑束;而小脑向大脑皮层的投射,由新小脑皮层的浦肯野氏细胞的轴突投射到深部的齿状核,再由齿状核发出纤维出小脑,经丘脑腹外侧核到达大脑皮层的运动区,这就是齿状核—丘脑皮层束,这两条传导束构成了小脑调节大脑皮层运动区活动的基本环路。当大脑皮层运动区将引起肌肉收缩的运动冲动经锥体束传向脊髓的时候,也同时有侧枝冲动经皮层—脑桥小脑束到达小脑。有关的肌肉在接受到这些运动冲动而发生收缩时,肌肉中的肌梭等本体感受器又将它们所感受的有关肌肉运动的本体冲动,经脊髓小脑束传入小脑。这样,在随意运动进行的每一瞬间,小脑即接受到大脑皮层给出的引起运动的指令,又获取了肌肉执行运动指令的信息。在对两者进行比较之后,小脑皮层的浦肯野氏细胞发出的冲动对小脑深部核团,主要是齿状核的活动进行调整,再由齿状核发出冲动经齿状核—丘脑皮层束反馈到大脑皮层运动区,通过易化或抑制作用相应地调整了大脑皮层运动区的活动。在另一方面,小脑在接受脊髓小脑束传来的肌肉运动的本体信息后,还经红核和红核脊髓束将调节性冲动传向脊髓,调整运动神经元的活动。小脑就是这样在随意运动进行的过程中,即时、不断地调整着大脑皮层运动区、红核和脊髓的活动,使运动能够准确、平稳和顺利地进行。

新小脑皮层的外侧部(外侧区)和内侧部(间位区)及其相应的投射核团齿状核和间位核,在随意运动的起始和完成中起着不同的作用。小脑皮层的外侧区和齿状核,通过其与大脑皮层之间的交互联系,在随意运动发生的早期与大脑皮层联络区、基底神经节、丘脑腹外侧核等神经结构一起,参加了随意运动的设计和运动程序的编制;而小脑皮层的间位区和间位核则参加了随意运动的执行。例如,在猴开始做腕关节的屈或伸运动之前,小脑深部的齿状核和间位核就有细胞放电的变化,但是,齿状核细胞的放电变化却发生在间位核细胞之前,而且放电的型式也较间位核细胞复杂,这种反应时间的先后及反应型式的差别,表明小脑半球的这两个纵区及其相应的投射核团,在随意运动中起着不同的作用。

此外小脑与运动性的学习记忆和心血管活动也有一定的关系。在家兔瞬膜条件反射的形成和保持中,海马CA1、CA3区、小脑皮层第Ⅵ小叶的半球部分(H Ⅵ)以及间位核的有关神经元均能产生学习关联性发放。损毁小脑皮层H Ⅵ和间位核,可使上述条件反射以及海马CA1、CA3区的学习关联性发放消失。电刺激小脑顶核的嘴侧部能引起明显的心血管反应,包括动脉血压明显升高;心率加快、心律异常,压力感受性和化学感受性调制作用的改变等,这种心血管反应称为顶核升压反应。

小脑的绒球小结叶与身体平衡功能有关,动物切除绒球小结叶后则平衡失调。实验观察到,切除绒球小结叶的猴,由于平衡功能失调而不能站立,只能躲在墙角里依靠墙壁而站立;但其随意运动仍然很协调,能很好地完成吃食动作。在第四脑室附近出现肿瘤的病人,由于肿瘤往往压迫损伤绒球小结叶,患者站立不稳,但其肌肉运动协调仍良好。

小脑前叶与调节肌紧张有关,前叶蚓部具有抑制肌紧张的作用,而前叶两侧部具有易化肌紧张的作用,它们分别与脑干网状结构抑制区和易化区有结构和功能上的联系。

小脑半球与随意运动的协调有密切的关系。小脑半球与大脑皮层有双向性联系,大脑皮层的一部分传出纤维在脑桥换神经元后,投射到小脑半球;小脑半球的传出纤维则在齿状核换神经元,从齿状核发出的纤维可以直接投射到丘脑腹外侧部分或经红核换元后再投射到丘脑腹外侧部分,转而投射到大脑皮层,形成大小脑之间的反馈联系。这一反馈联系对大脑皮层发动的随意运动起调节作用,并在人类中最为发达。小脑半球损伤后,患者随意动作的力量、方向、速度和范围均不能很好地控制,同时肌张力减退、四肢乏力。患者不能完成精巧动作,肌肉在完成动作时抖动而把握不住动作的方向(称为意向性震颤),行走摇晃呈酩酊蹒跚状,如动作越迅速则协调障碍也越明显。病人不能进行拮抗肌轮替快复动作(例如上臂不断交替进行内旋与外旋),但当静止时则看不出肌肉有异常的运动。因此说明,小脑半球是对肌肉在运动过程中起协调作用的。小脑半球损伤后的动作性协调障碍,称为小脑性共济失调。

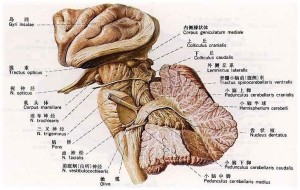

传入系统

在小脑的传入方面,一般可分为苔状纤维和攀缘纤维两个传入系统。苔状纤维传入系统包括:来自身体的本体感受器和外感受器的冲动,通过脊髓小脑束、楔小脑束传至小脑前叶,来自脑干及小脑深部核团的冲动,通过网状核群经网状小脑束投射到小脑前叶和蚓部,这些纤维大部分为不交叉的投射;来自头部本体感受器和外感受器的冲动,经三叉神经核和三叉小脑束投射到小脑的第Ⅴ和第Ⅵ小叶;来自前庭神经的第1级纤维和前庭神经核的第2级纤维,组成前庭小脑束投射到绒球小结叶皮层和邻近小脑皮层,以及终止于顶核;来自大脑皮层的冲动,经皮层脑桥束下行到达脑桥核,再经脑桥小脑束投射到新、旧小脑的皮层。这些传入小脑的纤维共同组成了苔状纤维传入系统。攀缘纤维传入系统包括来自大脑皮层、脑干网状核群、红核以及小脑深部核团的冲动,投射到延髓的下橄榄核,然后投射到对侧的全部小脑皮层。从下橄榄核到小脑皮层的投射有着相当精细的对应关系。下橄榄核为一板层结构,由背侧副橄榄核、主橄榄核和内侧副橄榄核等3个部分组成。副橄榄核的不同部分投射到小脑蚓部皮层的不同纵区,主橄榄核的背板和腹板投射到一侧小脑半球,而主橄核的外侧枝和背帽则投射到绒球小结叶。此外,由于研究的不断深入,还提出了小脑第3传入系统,即单胺能神经元传入投射。它与苔状纤维和攀缘纤维有着不同的形态学和生理学特征。这种单胺能神经纤维的数量较苔状纤维和攀缘纤维要少得多。根据单胺能神经元传入末梢产生和释放的递质不同,又可将它进一步分为去甲肾上腺素能投射和5-羟色胺能投射。前者起源于延髓的蓝斑,投射到整个小脑皮层,以蚓部、绒球和腹侧旁绒球最为密集;后者起源于中缝核群,投射到除小脑皮层第Ⅵ小叶以外的几乎所有区域,其中第ⅥAⅩ小叶的蚓部和HⅧA部位的皮层投射密度最大。第3传入系统在小脑可能起一种调节作用,而不是象苔状纤维或攀缘纤维传入系统那样起着特异信息的传递作用。

形态学和电生理学研究证明在小脑有一种皮层核团的微复合体的结构与机能单位。这一单位是由小脑皮层核团投射的微纵区,以及与它相对应的下橄榄核—小脑皮层区投射共同组成。有人测算人类小脑的结构与机能单位多达5 000个。由于皮层核团微复合体的活动,使小脑在调控运动中对于信号的处理更为精确。

解剖学说

从外观上看,小脑中间有一条纵贯上下的狭窄部分,卷曲如虫,称为蚓部。蚓部两侧有两个膨隆团块称为小脑半球。在小脑蚓部和半球表面有一些横行的沟和裂,将小脑分成许多回、叶和小叶。在这些横贯小脑表面的沟和裂中,后外侧裂和原裂是小脑分叶的依据。后外侧裂将小脑分成绒球小结叶和小脑体两大部分,而原裂又将小脑体分成前叶和后叶。这样,前叶、后叶和绒球小结叶便构成了小脑3个横向组成的分部。在小脑的分叶中,为了简化命名,拉塞尔提出罗马字的命名系统,他将小脑蚓部从前到后按Ⅰ~Ⅹ次序分成10个小叶;对小叶的半球部分,则在代表各小叶的罗马字前冠以H,例如HⅥ即表示小脑第Ⅵ小叶的半球部分。

从外观上看,小脑中间有一条纵贯上下的狭窄部分,卷曲如虫,称为蚓部。蚓部两侧有两个膨隆团块称为小脑半球。在小脑蚓部和半球表面有一些横行的沟和裂,将小脑分成许多回、叶和小叶。在这些横贯小脑表面的沟和裂中,后外侧裂和原裂是小脑分叶的依据。后外侧裂将小脑分成绒球小结叶和小脑体两大部分,而原裂又将小脑体分成前叶和后叶。这样,前叶、后叶和绒球小结叶便构成了小脑3个横向组成的分部。在小脑的分叶中,为了简化命名,拉塞尔提出罗马字的命名系统,他将小脑蚓部从前到后按Ⅰ~Ⅹ次序分成10个小叶;对小叶的半球部分,则在代表各小叶的罗马字前冠以H,例如HⅥ即表示小脑第Ⅵ小叶的半球部分。

从发生学的观点来看,绒球小结叶出现最早,是小脑最古老的部分,被称为古小脑,它主要接受来自前庭核和前庭神经的传入纤维,调节躯干肌肉的活动,在维持肌紧张、身体平衡和姿势等方面起重要作用;前、后叶的蚓部及后叶蚓部的后外侧部出现得稍晚,称为旧小脑,其主要功能与头部和身体的本体感受和外感受的传入信息有关,有调节肌紧张的作用;小脑半球的大部分和部分蚓部发展得最晚,称为新小脑,它在人类最为发达,主要接受经脑桥接转的来自大脑皮质的纤维,参与由大脑皮层发起的随意运动的调节。在位相性的活动和肌肉的协调运动过程中起重要作用。

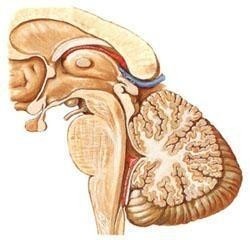

小脑的表面被覆着一层灰质,叫做小脑皮层;皮层的下方是小脑髓质,由出入小脑的神经纤维和4对小脑深部核团组成。小脑皮层分为3层,从表及里分别为分子层、浦肯野氏细胞层和颗粒细胞层,皮层里含有星状细胞、篮状细胞、浦肯野氏细胞、高尔基氏细胞和颗粒细胞等5种神经元。在这些细胞中只有浦肯野氏细胞发出轴突离开小脑皮层,成为小脑皮层中唯一的传出神经元;其他4种均为中间神经元,它们的神经末梢都分布在小脑皮层之内。所有小脑叶片都有同样的神经组织结构(图2)。在分子层内,星状细胞和篮状细胞(亦称内星状细胞)的轴突走向均与小脑叶片的长轴相垂直。每个星状细胞都有抑制性的轴树突触与数个浦肯野氏细胞的树突相接触,每个篮状细胞都有抑制性的轴体突触通过它的筐篮状神经末梢与数个浦肯野氏细胞的胞体相接触;在颗粒层内,每个颗粒细胞有一个胞体和4~6支短的树突。颗粒细胞的轴突向上伸至分子层,在那里呈T字形分成两支,以相反的方向沿着叶片的长轴走行,被称为平行纤维,其长度可达5~7毫米。平行纤维与浦肯野氏细胞、星状细胞、篮状细胞和高尔基氏细胞的树突形成兴奋性的轴树突触。高尔基氏细胞位于颗粒层的上部,它的树突分支伸向分子屋,轴突却终止于颗粒层,与颗粒细胞的树突和苔状纤维的末梢共同组成小脑小球,成为一种突触复合体,即苔状纤维的末梢与颗粒细胞的树突之间为兴奋性突触,高尔基氏细胞的轴突与颗粒细胞的树突之间为抑制性突触;在浦肯野氏细胞层内,浦肯野氏细胞的胞体排列整齐有序,其树突分支伸向分子层,沿与叶片相垂直的平面分布,而它的轴突则向下穿出小脑皮层,与小脑深部核团的神经元接触而形成抑制性突触。每个浦肯野氏细胞的轴突都有返行的侧支与其他的浦肯野氏细胞、高尔基氏细胞及篮状细胞构成抑制性突触。在小脑左、右半球深部的髓质中,每侧各埋藏着4个由神经细胞群构成的神经核团,由内侧向外侧分别为顶核、栓状核、球状核和齿状核,其中栓状核和球状核常合称为间位核。

小脑与外部的联系通过3对由小脑传入和传出纤维组成的巨大神经纤维束进行,分别称为上、中、下小脑脚或小脑臂。小脑借这3对脚与脑干相连,而且通过它们与其他的神经结构相联系,是小脑与外部联系的必经之路。在小脑脚中,传出纤维占四分之一,而传入纤维约占四分之三。

小脑与外部的联系通过3对由小脑传入和传出纤维组成的巨大神经纤维束进行,分别称为上、中、下小脑脚或小脑臂。小脑借这3对脚与脑干相连,而且通过它们与其他的神经结构相联系,是小脑与外部联系的必经之路。在小脑脚中,传出纤维占四分之一,而传入纤维约占四分之三。

由小脑皮层的传出神经元浦肯野氏细胞轴突构成的传出纤维,首先到达小脑的深部核团,在这些核团转换神经元后,再离开小脑。从小脑皮层浦肯野氏细胞到小脑深部核团的纤维联系,称为皮层—核团投射。这种投射具有一定的方位特征,蚓部皮层的浦肯野氏细胞主要投射到顶核,部分投射到前庭外侧核;半球部皮层的浦肯野氏细胞投射到齿状核;介于蚓部和半球之间的旁蚓皮层的浦肯野氏细胞则投射到顶核和齿状核之间的间位核。根据皮层—核团投射的这种解剖学特征,可将小脑分成三个纵向区:①内侧区,由蚓部皮层和它所投射到的顶核共同组成,该纵区管理整个躯体的姿势、肌紧张和平衡;②外侧区,由半球皮层和齿状核组成,管理同侧肢体的灵巧运动;③间位区,由旁蚓皮层和间位核组成,管理同侧肢体的姿势和灵巧运动。近年的研究,又进一步将上述3个纵区划分为7个纵区。

病变症状

萎缩症状

小脑萎缩是一种以损害脊髓及小脑为主、慢性、进行性脑部疾病,多为家族遗传。由于病灶范围和发展过程不尽相同,小脑萎缩的临床征群亦有多种类型,其主要症状为走路不稳、动作不灵、握物无力、言语不清,有的患者头晕、头重、头胀、头痛,伴有复视或视物模糊,吞咽发呛,书写颤抖,大小便障碍等.小脑萎缩的主要表现是共济失调,因此护理上主要是协助病人多进行肢体锻炼、改善平衡能力、延缓共济失调性残疾。

小脑萎缩是一种以损害脊髓及小脑为主、慢性、进行性脑部疾病,多为家族遗传。由于病灶范围和发展过程不尽相同,小脑萎缩的临床征群亦有多种类型,其主要症状为走路不稳、动作不灵、握物无力、言语不清,有的患者头晕、头重、头胀、头痛,伴有复视或视物模糊,吞咽发呛,书写颤抖,大小便障碍等.小脑萎缩的主要表现是共济失调,因此护理上主要是协助病人多进行肢体锻炼、改善平衡能力、延缓共济失调性残疾。

虽尚不能完全揭示该病的病因并提出有效的治疗方法,但全世界学者仍在不断探索该病病因,积极寻找治疗方法。

损伤症状

l、共济失调:由于小脑调节作用缺失,病人站立不稳,摇晃、步态不稳,为醉汉步态:行走时两腿远分,左右摇摆,双上肢屈曲前伸如将跌倒之状。并足站立困难。一般不能用一只足站立。笔迹异常亦是臂、手共济失调的一种表现,字迹不规则,笔划震颤。一般写字过大,而震颤麻痹多为写字过小。

2.爆发语言:表现为言语缓慢,发音冲撞、单调、鼻音。有类似“延髓病变的语言”,但后者更加奇特而粗笨,且客观检查常有声带或软鄂麻痹,而小脑性言语为共济运动障碍,并无麻痹。3.辩距不良或尺度障碍。

2.爆发语言:表现为言语缓慢,发音冲撞、单调、鼻音。有类似“延髓病变的语言”,但后者更加奇特而粗笨,且客观检查常有声带或软鄂麻痹,而小脑性言语为共济运动障碍,并无麻痹。3.辩距不良或尺度障碍。

4.轮替动作障碍:被检查者用一侧手掌和手背反复交替、快速地拍击另侧手背,或在床面或桌面上连续、快速地做拍击动作。共济失调患者动作笨拙、缓慢、节律不均。

5.协同障碍。

6.反击征。

8.肌张力变化:肌张力变化较难估计。因病变部位与病变时期而有所不同,如:

①、一侧小脑病变(外伤、肿瘤)发生典型的同侧半身肌张力降低。

③、某些小脑萎缩的病例可见渐进性全身肌力增高,可出现类似震颤麻痹的情况。

1、损伤绒球小结叶可造成平衡失调和站立不稳,行走不能,跨步过宽、蹒跚、步态呈醉酒状(躯干或轴性共济失调),但闭眼时共济失调不会加重,这可与后索病变引起的共济失调相区别。小脑性共济失调与本体感觉减退无关,而与肌群活动不协调有关,故称为协同不能(绒球小叶综合征)。

1、如病变限于蚓部,症状多为躯干共济失调与言语障碍。肢体异常较少,张力也正常。有一注意的事实,即大部分(慢性)弥散性小脑萎缩的病例,蚓部与半球之退行病变的程度相等,而临床上主要是躯身共济失调与语言障碍,肢体异常较轻。这说明大脑通过大量投射联系对新小脑发生了代偿。

2、关于爆发语言的定位意义。需两侧病变或中间的蚓部病变才导致,特别是蚓部与两侧半球前部病变时。个别局限性小脑萎缩病例仅有蚓部及半球的邻近部分病变,临床上即有严重的暴发性语言。酒精中毒时可发生以旧小脑为主的迟发性萎缩。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。