鳕鱼

形态特征

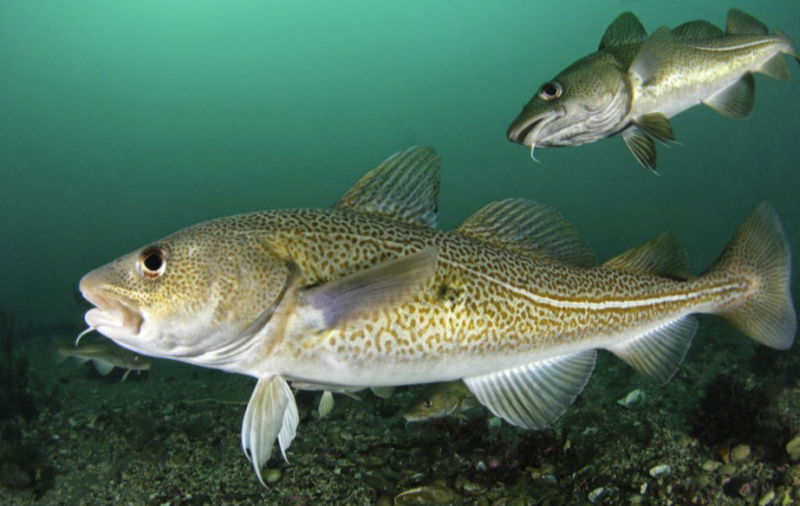

鳕鱼体长形,稍侧扁;尾柄显著,头较大;吻稍突出;眼较小,侧上位;眼间隔宽平,微凸;口大,稍低,唇厚;下颌中央有1颏须,上颌稍长于下颌,上颌后端达眼下方;两颌及犁骨前端具数行细尖牙;鳃孔大,鳃盖膜互连,与峡部分离,头和体均被小圆鳞。

鳕鱼体长形,稍侧扁;尾柄显著,头较大;吻稍突出;眼较小,侧上位;眼间隔宽平,微凸;口大,稍低,唇厚;下颌中央有1颏须,上颌稍长于下颌,上颌后端达眼下方;两颌及犁骨前端具数行细尖牙;鳃孔大,鳃盖膜互连,与峡部分离,头和体均被小圆鳞。

生活习性

行为习性

成、幼鱼均有昼夜垂直移动的习性,成鱼有从深水向浅水产卵洞游、幼鱼有集群分布的习性。

食物习性

以无脊椎动物及小型鱼类为食,如磷虾、糠虾、胡瓜鱼、毛鳞鱼等。夏、秋季栖息于黄海冷水区,冬季洄游于水深50~80 m的沿海泥底区越冬。

以无脊椎动物及小型鱼类为食,如磷虾、糠虾、胡瓜鱼、毛鳞鱼等。夏、秋季栖息于黄海冷水区,冬季洄游于水深50~80 m的沿海泥底区越冬。

栖息环境

鳕鱼是冷水性中下层鱼类,为群居鱼类,大部分生活在水温为0~16°C的寒冷海里,成鱼主要栖息在175-225米水层,幼鱼在80-100米。

鳕鱼是冷水性中下层鱼类,为群居鱼类,大部分生活在水温为0~16°C的寒冷海里,成鱼主要栖息在175-225米水层,幼鱼在80-100米。

分布范围

鳕鱼广泛分布于世界的各大洋,原产于从北欧至加拿大及美国东部的北大西洋寒冷水域。目前的主要出产国是冰岛、加拿大、俄罗斯、挪威及日本的北海道。在中国,鳕鱼主要产于渤海、黄海及东海北部,其主要渔场在黄海北部、山东高角东南偏东和海洋南部及东南海区,是北方沿海出产的海洋经济鱼种之一。

繁殖饲养

种类介绍

细身宽突鳕

学名:Eleginus gracilis(鳕科)地方名:鳕鱼

学名:Eleginus gracilis(鳕科)地方名:鳕鱼

形态特征:背鳍11~15,15~23,18~21;臀鳍20~24,19~22;胸鳍i-17-i;腹鳍6;尾鳍60。

体长形,稍侧扁;尾柄显著。头较大。吻稍突出。眼较小,侧上位。眼间隔宽平,微凸。口大,稍低。唇厚。下颌中央有1颏须。上颌稍长于下颌。上颌后端达眼下方。两颌及犁骨前端具数行细尖牙。鳃孔大。鳃盖膜互连,与峡部分离,头和体均被小圆鳞。侧线1条,完整。背鳍3个,明显分离,均由鳍条组成;第一背鳍始于胸鳍基后上方;第二背鳍略后于第一背鳍;第三背鳍位于第二臀鳍上方。臀鳍2个,第一、第二臀鳍分别与第二、第三背鳍相对。胸鳍侧中位。腹鳍亚喉位,左、右鳍条相距远,第二鳍条突出呈丝状。尾鳍后端截形,或微凹。头和体背侧暗橄榄色,散布许多不规则云状小斑点侧上方紫灰色,有暗色斑点,侧下方黄褐色,腹部银白色。各鳍淡黄白色或微红,背鳍和尾鳍具白色边缘。

地理分布:分布于北太平洋海域,从朝鲜半岛(黄海)往西南至韩国仁川,东南到美国阿拉斯加州,白令海峡至楚科奇海,东至维多利亚岛南部沿海。中国产于黄海、图们江流域、黑龙江河口。

生态习性:为冷水性近底层鱼类,栖息于较深水域,也进入河口、半咸水及附近的江河流域。主要捕食小鱼、甲壳动物。

经济意义:为西北太平洋海域的重要捕捞对象,为食用经济鱼类之一。

太平洋鳕

学名:Gadus macrocephalusTilesius (鳕科) 地方名:鳕鱼、大头鳕、大头鱼、大头腥、明太鱼

形态特征:背鳍 12~14,16-19,18-20:臀鳍 19-22,18-20;胸鳍 18-19;腹鳍ii-4;尾鳍41~44

体长形,稍侧扁。尾部向后渐细。尾柄细且侧扁。头大。吻前端圆钝,稍突出。眼中等大,侧上位。口大,微斜。唇厚,下唇下缘有绒状小突起。下颌联合的下方有1颏须。下颌较上颌稍短。两颌及犁骨有尖牙,外行颌骨牙较长较大。鳃孔大。鳃盖膜互连,与峡部分离。外行鳃耙发达,内行鳃耙均呈小突起状。鳃耙 3+17-19。鳃盖条7。具假鳃。头和体被长椭圆形小圆鳞。侧线1条,完全。背鳍3个,明显分离,均由鳍条组成第一背鳍始于胸鳍基略后上方;第二背鳍略后于第一背鳍;第三背鳍位于第二臀鳍上方臀鳍2个,第一、第二臀鳍分别与第二、第三背鳍相对。胸鳍侧中位。腹鳍喉位,左、右鳍条相距远,第二鳍条突岀,略呈丝状。尾鳍后端浅凹形。头和体背侧淡褐绿色,散布许多暗褐色斑点,腹侧淡白色。各鳍蓝褐色,腹鳍和臀鳍色较淡。

体长形,稍侧扁。尾部向后渐细。尾柄细且侧扁。头大。吻前端圆钝,稍突出。眼中等大,侧上位。口大,微斜。唇厚,下唇下缘有绒状小突起。下颌联合的下方有1颏须。下颌较上颌稍短。两颌及犁骨有尖牙,外行颌骨牙较长较大。鳃孔大。鳃盖膜互连,与峡部分离。外行鳃耙发达,内行鳃耙均呈小突起状。鳃耙 3+17-19。鳃盖条7。具假鳃。头和体被长椭圆形小圆鳞。侧线1条,完全。背鳍3个,明显分离,均由鳍条组成第一背鳍始于胸鳍基略后上方;第二背鳍略后于第一背鳍;第三背鳍位于第二臀鳍上方臀鳍2个,第一、第二臀鳍分别与第二、第三背鳍相对。胸鳍侧中位。腹鳍喉位,左、右鳍条相距远,第二鳍条突岀,略呈丝状。尾鳍后端浅凹形。头和体背侧淡褐绿色,散布许多暗褐色斑点,腹侧淡白色。各鳍蓝褐色,腹鳍和臀鳍色较淡。

地理分布:分布于北太平洋海域,包括白令海峡、朝鲜半岛、中国、日本、阿拉斯 加湾,南至美国洛杉矶沿海。中国产于渤海和黄海。

生态习性:为冷水性近底层鱼类。喜群居,通常栖息于水深 15-250m 的海域。以 小黄鱼、太平洋鲱等小型鱼类、甲壳类及软体动物为食。个体较大,最大体长可达80cm。

经济意义:肉质鲜美,经济价值高,是北太平洋重要经济鱼类之一。

黄线狭鳕

学名:Theragra chalcogramma(鳕科)地方名:明太鱼、鳕鱼

学名:Theragra chalcogramma(鳕科)地方名:明太鱼、鳕鱼

形态特征:背鳍 13~14,18~19,21;臀鳍 22-23,21-23;胸鳍 19-20;腹鳍 6;尾鳍 42

体细长,呈梭状,前部稍粗大,向后渐细,稍侧扁。头中等大。吻稍突出。眼中大侧上位。眼间隔宽平,微凸。口大。上颌稍长于下颌。上颌骨后端达瞳孔前缘下方。下颌中央有1短痕状颏须。两颌及犁骨前端具数行细尖牙。上、下颌外行牙较尖长。下咽骨有绒毛状牙群。舌宽钝,前端游离。鳃孔大。鳃盖膜互连,与峡部分离。外行鳃耙细长,内行鳃耙钝突起状,鳃耙数 6+26。头和体均被细小圆鳞。侧线1条,完整。背鳍3个,明显分离,均由鳍条组成;第一背鳍高,始于胸鳍基后上方;第二背鳍略后于第一背鳍;第三背鳍位于第二臀鳍上方。臀鳍2个,第一、第二臀鳍分别与第二、第三背鳍相对。胸鳍侧中位。腹鳍喉位,左、右鳍条相距远,第二鳍条突岀呈丝状。尾鳍后端浅凹形。头和体背侧橄榄色,具 2~5 条暗色纵带状斑纹,纵带状斑纹间为黄色纵纹。腹侧白色。背鳍橄榄色。胸鳍暗黑色。腹鳍与臀鳍灰色。尾鳍淡橄榄色。

地理分布:分布于北太平洋海域,包括鄂霍茨克海、白令海、朝鲜半岛、日本、美国阿拉斯加州沿岸。中国产于黄海东部。

生态习性:为冷水性近底层鱼类。常在接近 0℃水温时聚集,生活于水深 30400m的水域,有时也在水面活动。主要捕食小鱼、甲壳动物。最大体长可达 80cm。

多棘腔吻鳕

学名:Caelorinchus multispinulosusKatayama(长尾鳕科) 地方名:鳕鱼、腔吻鳕

形态特征:背鳍Ⅱ-9~10,93~104;臀鳍 90-105;胸鳍 15~16;腹鳍 7;尾鳍1。

体细长形,前部稍侧扁,向后渐细尖且侧扁。头较大,前部尖突,平扁,后部稍侧扁。脊棱发达。吻尖长,突出。鼻窝位邻近眼前方。眼长椭圆形,位于头中部侧上方口小,下位。上颌长大于眼径,自鼻窝中部下方伸达眼后缘前上方。上、下颌具绒毛状牙,牙群带状。颏部具1 须。鳃盖膜在眼后缘下方与峡部互连,后缘有游离膜。鳃耙呈突起状,有小刺。鳃耙数 1-2+6-8。头和体被弱栉鳞,鳞宽五边形,栉刺细尖,大小不等,排列不规则。喉部、胸部鳞刺较规则,近似辐射状。侧线1条,完整。背鳍2个,分离;第一背鳍始于胸鳍基后上方,较高,第二硬棘最长,不显著突出,为丝状,可伸达第二背鳍前端;第二背鳍始于肛门的略前上方。臀鳍较第二背鳍发达。胸鳍较长,侧中位,第三、第四鳍条最长,不达肛门。腹鳍始于胸鳍基后端下方,第一鳍条略突出呈丝状。尾鳍细尖。体背侧淡蓝灰色,散布有许多明显的虫纹状或云状不规则斑块,体侧稍下方也常有1或2 纵行暗棕黑色斑纹,沿第一背鳍基下方常有1 纵行小黑点。体下侧银色或淡蓝白色。各鳍暗灰色。第一背鳍第二棘后灰黑色。腹鳍常有小黑点。口腔白色。鳃腔及各鳍暗色。

体细长形,前部稍侧扁,向后渐细尖且侧扁。头较大,前部尖突,平扁,后部稍侧扁。脊棱发达。吻尖长,突出。鼻窝位邻近眼前方。眼长椭圆形,位于头中部侧上方口小,下位。上颌长大于眼径,自鼻窝中部下方伸达眼后缘前上方。上、下颌具绒毛状牙,牙群带状。颏部具1 须。鳃盖膜在眼后缘下方与峡部互连,后缘有游离膜。鳃耙呈突起状,有小刺。鳃耙数 1-2+6-8。头和体被弱栉鳞,鳞宽五边形,栉刺细尖,大小不等,排列不规则。喉部、胸部鳞刺较规则,近似辐射状。侧线1条,完整。背鳍2个,分离;第一背鳍始于胸鳍基后上方,较高,第二硬棘最长,不显著突出,为丝状,可伸达第二背鳍前端;第二背鳍始于肛门的略前上方。臀鳍较第二背鳍发达。胸鳍较长,侧中位,第三、第四鳍条最长,不达肛门。腹鳍始于胸鳍基后端下方,第一鳍条略突出呈丝状。尾鳍细尖。体背侧淡蓝灰色,散布有许多明显的虫纹状或云状不规则斑块,体侧稍下方也常有1或2 纵行暗棕黑色斑纹,沿第一背鳍基下方常有1 纵行小黑点。体下侧银色或淡蓝白色。各鳍暗灰色。第一背鳍第二棘后灰黑色。腹鳍常有小黑点。口腔白色。鳃腔及各鳍暗色。

地理分布:分布于西北太平洋,包括中国、朝鲜半岛和日本。中国产于黄海、东海。

主要价值

经济价值

加工饲料鱼粉

加工饲料鱼粉

鱼粉是用经济价值较低、鲜度比较差的鱼类以及水产品加工的下脚料等为原料,经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。全世界的鱼粉生产国主要有新西兰、秘鲁、丹麦、智利、挪威、日本等国,其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。中国鱼粉产量不算很高,主要产地在浙江、山东,其次为河北、天津、福建、广西等省市,山东主要集中在青岛。20世纪末期,每年我国大约进口鱼粉70万吨,约80%来自秘鲁,10%来自智利,还有少量来自日本、美国及一些东南亚国家。

鱼皮是食品工业、化工生产及医药的重要原料,近几年鱼皮的价值渐被许多国家重视,充分利用鱼皮资源,开发鱼皮的新产品,成为鱼产品下脚料综合利用的一个重要方面。

生产水解蛋白

鱼类加工下脚料中粗蛋白含量较高,据报导青鳞鱼下脚料粗蛋白可达58.7%,是鱼肉粗蛋白的76%,烤鳗下脚料粗蛋白的含量为22.6%。为了充分利用鱼加工的下脚料中蛋白质资源,国内不少研究者探索利用下脚料生产鱼水解蛋白。张陆霞等以鳕鱼下脚料鳕鱼排为原料,用复合蛋白酶水解鳕鱼排来提取鱼肉骨蛋白,并利用获得的可溶性蛋白制备美拉德反应产物。结果表明,鳕鱼排酶解获得可溶性物质得率为24.14%,鳕鱼排水解蛋白美拉德反应产物具有显著的清除自由基能力和铁还原能力,是一种具有较强抗氧化性的营养风味型食品添加剂。

鱼油提取

鱼类在加工过程中,产生了大量的加工废弃物。经测定,其中内脏脂肪含量较高,约占总质量20%左右。Dyerber J等通过实验证明鱼油中富含不饱和脂肪酸,尤其是二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)含量丰富,具有降低胆固醇、抗炎症、抗过敏、预防动脉硬化、预防老年痴呆症、预防心血管疾病、改善大脑学习机能和预防视力下降等生理功能。

鱼骨中含有相当丰富的钙、磷,且比例合理。鱼骨中含有能促进人体生长发育的优质活性钙及多种人体必需的微量元素。鱼骨粉则是以加工剩余的鱼骨为原料,经高温、皂化脱脂、脱腥、脱胶、干燥、粉碎等过程而制成的一种天然补钙产品。生物利用和临床试用的研究表明,鱼骨粉具有较好的钙吸收和存留率,是一种利用率较高的优质天然钙剂。

薛长湖等以鳕鱼排为原料,研究了盐酸、乳酸和乙酸在不同浓度、温度下,对鱼骨粉提取骨钙的效果,结果表明用6%的盐酸在115°C下对鳕鱼鱼骨中钙的提取效果最好,可高达60%以上;以鱼骨制取的活性钙粉含钙38.27%,含磷为17.73%,Ca/P比约为2:1,而Cu、Mn、Mg、Fe、Zn、Se等微量元素在鱼骨活化处理后有一定的损失。霍健聪等以鳕鱼加工中产生的鱼骨为原料,探讨了鳕鱼骨钙粉的制备方法,同时以Wistar大鼠为模型研究鳕鱼骨钙片的生物学功效。结果表明,制取鳕鱼骨钙片的最佳工艺参数为:1 mol/L的NaOH溶液,浸泡30h,60%的乙醇,浸泡15 h,选4%的聚乙烯吡咯烷酮乙醇溶液作为粘合剂,填充剂与奶粉的配比为1:2。另外,动物实验表明,鳕鱼骨钙片2 g/(kg·d)和鳕鱼骨钙片5 g/(kg·d)可显著提高大鼠血钙、血磷和骨钙含量,具有促进骨生长、提高骨密度和防止骨质疏松的功效。

食用价值

产生腥味原因

起因鱼腥味的原因很多,综合概括起来有一下几点:(1)鱼类被来自外部的挥发性有机化合物所污染,如酚类、石油烃类等,通过其鳃、皮肤进入体内,引起肌肉异味;(2)来自饮食或环境中某些生物的代谢产物,如由放线菌和蓝藻代谢产生的土臭素和2-甲基异莰醇,通过某些途径进入鱼类体内并蓄积而产生异味;(3)新鲜的鱼不适当的处理及储藏,导致微生物、酶的作用或自动氧化,造成新鲜物质的腐败 。

方法

主要有化学脱腥法、物理脱腥法和生物脱腥法等。化学脱腥法包括酸碱盐法、抗氧化剂法等。物理法包括包埋法、吸附法、掩盖法、有机溶剂萃取法和微胶囊法 。

酸碱盐法

利用水产品中腥气成分与酸碱发生化学反应生成无腥味的物质,而盐的作用一般认为主要是促进水产品中的腥气成分的析出,从而实现脱腥。同时有机酸对色素、脂肪、腥臭物质有溶解萃取并部分驱除的作用。另外有机酸还具有杀菌、消除组胺的作用,并能降低鱼肉pH值,在加工、贮藏中有利于抑制微生物的生长 。

抗氧化剂法

利用茶叶中的茶多酚、黄酮类、萜烯类物质,它们具有消臭,吸附异味的功能,此外,茶叶中的儿茶素类化合物可以消除甲基硫醇化合物,并与氨基酸结合,具有一定的钝化酶类和杀菌作用。

包埋法

是利用一些笼型分子(如β-CD)对分子量较低的挥发性物质的包埋作用而除去异味。但一般的加入量较大,效果较难控制 。

吸附法

利用具有高度发达的孔隙结构和巨大的表面积的物质,如活性炭、玻璃纤维、酚甲醛树脂和多糖凝胶等,对腥味物质吸附,而达到除腥目的。但后几种并不实用,活性炭是最普遍的方法 。

掩盖法

采用香辛物质或某些呈味物质特有的风味去掩盖那些不受欢迎的异味 。

有机溶剂萃取法

利用有机溶剂对腥味成分的溶解萃取原理,达到脱腥的作用。常用的萃取剂有乙醇、乙醚,在脱腥的同时,还可以去除部分脂肪。而且脱腥效果随着萃取次数的增加而提高。

微胶囊技术

利用胶类物质作壁材将腥味物质包在一微小封闭的胶囊内,而达到去腥效果 。

生物去腥

通过微生物的新陈代谢作用,一些大分子的腥味物质参与合成代谢转变成无腥物质,或是在微生物酶的作用下发生分子结构的变化,转化成为无腥物质,以达到去腥的目的。该领域中研究较多的是利用酵母和乳酸菌发酵去腥,资料显示酵母粉对水产品的去腥味效果明显,但要控制好酵母的用量和处理条件,以免发酵过度,溶液呈现出不良的发酵味 。

营养价值

鳕鱼的肉质白细鲜嫩,厚实刺少,肉味甘美,清口不腻,是世界上许多国家的主要食用鱼类。鳕鱼含有丰富的营养物质,如:蛋白质、维生素 A、维生素 D、钙、镁、硒等营养元素。

鳕鱼的肉质白细鲜嫩,厚实刺少,肉味甘美,清口不腻,是世界上许多国家的主要食用鱼类。鳕鱼含有丰富的营养物质,如:蛋白质、维生素 A、维生素 D、钙、镁、硒等营养元素。

每百克鳕鱼肉含蛋白质20.4 g、脂肪0.5 g,是鱼类中蛋白质高、脂肪低的优质品种。其蛋白含量比三文鱼、鲫鱼、鲳鱼和带鱼都高;而脂肪含量要比带鱼低 7 倍,比三文鱼低 17 倍左右。鳕鱼鱼脂中含有球蛋白、白蛋白等,还含有儿童发育所必需的各种氨基酸,其比值和儿童的需要量非常相近,十分容易被人体消化吸收。鳕鱼的肝脏大且含油量高(含油量20-40%),除了富含普通鱼油所有的DHA和EPA外,还富含人体所必需的维生素A、D、E以及其他多种维生素,是提取鱼肝油的优质原料。鳕鱼肝油中这些营养成分的比例,正是人体每日所需要量的最佳比例。另外,鳕鱼肉中含有丰富的镁元素,有利于预防高血压、心肌梗死等心血管疾病,对心血管系统有很好的保护作用。因此,鳕鱼在欧洲被誉为“海中黄金”和“餐桌上的营养师”。

鳕鱼还具有一定的保健功效。鱼肉可活血祛瘀;鱼鳔可补血止血;鱼骨可治疗脚气;鱼肝油可敛疮清热消炎,抑制结核杆菌,消灭传染性创伤中存在的细菌,其制成的药膏能迅速液化坏疽组织;鳕鱼胰腺含有大量的胰岛素,可以从1 kg胰腺中提取12000 IU胰岛素,有较好的降血糖作用。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。