侧芽

顶端优势概述

词汇:apical dominance

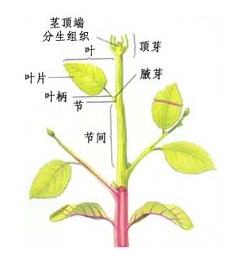

或:植物的顶芽生长对侧芽萌发和侧枝生长的抑制作用(见图[顶端优势示意图]顶端优势示意图),包括对侧枝或叶子生长角度的影响。(据中国百科网)

植物在生长发育过程中,顶芽和侧芽之间有着密切的关系。顶芽旺盛生长时,会抑制侧芽生长。如果由于某种原因顶芽停止生长,一些侧芽就会迅速生长。这种顶芽优先生长,以至侧芽发育等现象叫做顶端优势。

意义

成因

生长素学说

或称生长素抑制学说。K.V.蒂曼和F.斯科格于1933年提出。他们的实验证明,在蚕豆切除顶端后的断面上施加生长素,侧芽萌发受抑制,与不切除顶端的相同。他们认为顶芽是生长素合成的中心,在这里合成的生长素沿茎向基部运输,抑制侧芽生长。这是生长素直接抑制学说。R.斯诺于1937年提出,生长素并不直接抑制侧芽生长,而是引起一种间接的抑制作用,这是生长素间接抑制学说。

这一学说也是目前最盛行的,其实验依据是:除去顶端,侧芽很快生长,如去顶后在切口处涂上含有生长素的羊毛脂,侧芽不能生长,即外施生长素能代替顶芽对侧芽的抑制作用。

但后来有人在羽扇豆等植物上发现,在受顶端抑制的侧芽中,生长素的含量比侧芽生长所需的最适浓度要低得多。近年来更发现,外施细胞分裂素给受抑制的侧芽,侧芽就能生长(即顶端优势解除),故认为侧芽被抑制的原因,是由于它们没有足够的细胞分裂素。细胞分裂素是在根中合成的,而顶芽产生的生长素的作用,可能控制细胞分裂素的运输,由于顶芽的生长素浓度高,成为输入物质的库,比侧芽优先得到细胞分裂素。侧芽因生长素浓度低,得不到足够的细胞分裂素,因此生长受到抑制。

营养学说

营养调运学说

F.W.温特于1936年提出,他认为顶端分生组织的细胞生长活跃,代谢旺盛,合成大量, 顶芽的高浓度激素促使营养物质向顶芽调运,使侧芽得不到足够的营养物质而受到抑制。顶端优势现象中激素的作用与物质调运的关系颇为复杂,可能有不止一种激素发生包括刺激与抑制两类作用。

应用

农业生产上,常用消除或维持顶端优势的方法控制作物、果树和花木的生长,以达到增产和控制花木株型的目的。

常用打顶的办法去除顶端优势,以促使侧芽萌发、增加侧枝数目,或促进侧枝生长。例如对果树可使树形开展,多生果枝;对茶树和桑树,多生低部位侧枝便于采摘;对行道树,可扩大遮荫面积。有些化学药剂可以消除顶端优势,增加侧芽生长,提高农作物产量,其作用与剪去顶芽相似,如三碘苯甲酸(简称TIBA)已成功地应用于大豆生产中。这种方法称为化学去顶。

顶芽生长过程

腋芽

腋芽,axillarybud,侧芽之一种,特指从叶腋所生出的定芽。腋芽常见于种子植物的普通叶中,不长腋生侧芽的叶是少见的,但是鳞叶、花叶或多数蕨类的叶一般不分化出腋芽。从茎尖生长点出现新的叶原基后,不久其幼叶原基的腋芽原基即行分化,而且普通都是稍发育后才休眠。通常每一叶腋间形成一个腋芽,但有的种类也可产生二个以上的腋芽。主轴上腋芽的排列,原则上与该植物的叶序一致,但在树木中因为茎的次生生长不呈现同心圆,所以这种排列多数少显偏斜。腋芽是在枝的侧面叶腋内的芽,也称侧芽。通常多年生落叶植物在叶落后,枝上的腋芽非常显著,接近枝基部的腋芽往往较小,在一个叶腋内,通常只有一个腋芽,如杨、柳、苹果等。但有些植物如金银花、桃、桑、棉等的部分或全部叶腋内,腋芽不止一个,其中后生的腋芽称为副芽。有的腋芽生长位置较低,被覆盖在叶柄基部内,直到叶落后,芽才显露出来,称为叶柄下芽,如悬铃木(法国梧桐)、刺槐等的腋芽,有叶柄下芽的叶柄,基部往往膨大。农业上,为提高产量,既要避免植株长的太高,又要避免腋芽生长。常常在摘去顶芽后在打顶处涂抹一定浓度的生长素。

腋芽,axillarybud,侧芽之一种,特指从叶腋所生出的定芽。腋芽常见于种子植物的普通叶中,不长腋生侧芽的叶是少见的,但是鳞叶、花叶或多数蕨类的叶一般不分化出腋芽。从茎尖生长点出现新的叶原基后,不久其幼叶原基的腋芽原基即行分化,而且普通都是稍发育后才休眠。通常每一叶腋间形成一个腋芽,但有的种类也可产生二个以上的腋芽。主轴上腋芽的排列,原则上与该植物的叶序一致,但在树木中因为茎的次生生长不呈现同心圆,所以这种排列多数少显偏斜。腋芽是在枝的侧面叶腋内的芽,也称侧芽。通常多年生落叶植物在叶落后,枝上的腋芽非常显著,接近枝基部的腋芽往往较小,在一个叶腋内,通常只有一个腋芽,如杨、柳、苹果等。但有些植物如金银花、桃、桑、棉等的部分或全部叶腋内,腋芽不止一个,其中后生的腋芽称为副芽。有的腋芽生长位置较低,被覆盖在叶柄基部内,直到叶落后,芽才显露出来,称为叶柄下芽,如悬铃木(法国梧桐)、刺槐等的腋芽,有叶柄下芽的叶柄,基部往往膨大。农业上,为提高产量,既要避免植株长的太高,又要避免腋芽生长。常常在摘去顶芽后在打顶处涂抹一定浓度的生长素。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

生在

生在