真菌性食管炎

疾病概述

真菌性食管炎(fungous esophagitis)的病原菌以念珠菌最为多见,其中最常见的是白色念珠菌,其次是热带念珠菌和克鲁斯念珠菌,其他少见的有放线菌、毛霉菌以及一些植物真菌等,这些菌是从外环境中获得的,而不是内生菌丛,其所引起的原发性食管感染仅见于严重免疫低下的病人。

症状体征

病因

(一)发病原因

念珠菌存在于正常人体的皮肤和黏膜,当机体全身和局部抵抗力降低或大量使用广谱抗生素,使其他微生物的生长受到抑制时,念珠菌便会大量生长而致病,因此,念珠菌食管炎多见于:

1.肿瘤患者,尤其是晚期肿瘤,并接受放射治疗或抗肿瘤药物治疗者。

(二)发病机制

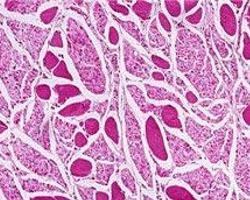

正常口腔中的念珠菌是与之竞争的细菌控制之下,只有在宿主的抵抗力被削弱或用抗生素杀灭了细菌,才使真菌侵入食管上皮产生坏死的,烂皮样的假膜,假膜中含有纤维蛋白,坏死组织的碎屑和念珠菌的菌丝体,假膜脱落,黏膜面充血,溃疡,总之,溃疡和假膜是特征性所见。

检查

1.血常规常可发现中性粒细胞减少。

2.血清学试验测定已感染病人血清凝集滴度有2/3病人高于1∶160;用放免法和酶联法检测血清中甘露聚糖抗原(念珠菌细胞壁上的多糖);用琼脂凝胶扩散和反向免疫电泳检测念珠菌抗体;在已感染者血清中抗原及其抗体滴度有1/3迅速升高。

2.血清学试验测定已感染病人血清凝集滴度有2/3病人高于1∶160;用放免法和酶联法检测血清中甘露聚糖抗原(念珠菌细胞壁上的多糖);用琼脂凝胶扩散和反向免疫电泳检测念珠菌抗体;在已感染者血清中抗原及其抗体滴度有1/3迅速升高。

3.食管X线钡剂检查对诊断有一定帮助,主要病变在食管的下2/3,可表现为蠕动减弱或弥漫性痉挛,食管黏膜粗乱,不规则或呈颗粒状,宛如钡剂内混有多数微小气泡,晚期病例,黏膜呈结节状,致使钡柱外观如卵石样,颇似静脉曲张,有时可显示深在溃疡,在慢性病例,炎症病变向管壁深部发展,可造成节段性狭窄,甚至酷似食管癌,但食管X线钡剂造影正常并不能排除食管念珠菌病存在。

4.食管镜检查是确诊该病的惟一方法,镜下食管黏膜呈现水肿,充血,糜烂,溃疡,触之易出血,黏膜表面覆盖白色斑点或假膜,进行活检及细胞刷涂片和培养,若培养阳性尚不足以诊断,因念珠菌是胃肠道一种共生菌,必须涂片见有真菌菌丝,活检组织见有菌丝侵入上皮方可确诊。

鉴于念珠菌性食管炎病人多继发于严重的甚至是致命的原发病,因此及时检查发现,早期作出诊断和进行治疗,对挽救病人生命是必要的。

诊断

鉴别诊断

1.食管静脉曲张 本病大多有肝脏病史,查体可见门脉高压体征,如脾大,腹水,腹壁静脉曲张等,无吞咽疼痛,也极少发生吞咽困难,胃镜可见食管黏膜呈灰蓝色串珠状,蚯蚓状或团块状曲张静脉。

2.食管癌本病多发于中老年人,临床主要表现有进行性吞咽困难,消瘦,贫血等,通过纤维胃镜检查及病理活检可确诊。

3.其他类型食管炎化脓性食管炎;疱疹性食管;食管结核:多数食管结核病人年龄轻,造影所见食管扩张性好,即使有狭窄通过亦较顺利,纤维内镜下食管黏膜本身为炎症浸润和溃疡,活检病理可发现干酪样肉芽肿,抗酸染色可找到抗酸杆菌。

并发症

治疗

(一)治疗

抗真菌素有多种,但国内外以制霉菌素应用最广,其有抑菌和杀菌的作用,它与真菌细胞膜的类固醇结合,改变膜的通透性,致成钾、钠、镁漏出,导致菌体缩小和细胞膜内氨基酸丢失以致死亡。制霉菌素肠道吸收很少,不会引起菌群失调。还有氟胞嘧啶(5-氟胞嘧啶)和咪唑衍生物如克霉唑也可治疗念珠菌感染。前者脱氨后渗入RNA,破坏菌体蛋白质合成,肠道吸收,副作用小。后者使真菌细胞质溶解,抑制其生长。常规治疗,一般持续10天,若症状未完全消失尚可延长,通常治疗后症状可迅速改善,X线及内镜下改变1周左右即可完全恢复,不留后遗症。如有全身性真菌感染,可选用两性霉素B静注,其副作用大,小心慎用,注意毒性反应。在治疗上尚应积极设法消除诱因,特别是合理应用抗生素和皮质激素。

(二)预后

1.正规抗真菌治疗常可取得良好效果,但对抗生素治疗原发感染的同时继发之真菌感染,临床颇难处理,治疗效果也常不佳。故应合理地应用抗生素和类固醇激素治疗。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。