伪膜性肠炎

病因

近年证实伪膜性肠炎患者粪中分离出的难辨梭状芽孢杆菌,能产生具细胞毒作用的毒素(toxinB)和肠毒作用的毒素(toxinA),前者是伪膜性肠炎的重要致病因素。这些毒素均可使仓鼠发生致死性回盲肠炎。毒素可造成局部肠粘膜血管壁通透性增加,致使组织缺血坏死,并刺激粘液分泌,与炎性细胞等形成伪膜。在健康人群的粪便中,难辨梭状芽孢杆菌阳性率约5%,住院病人携带率约13%,无症状的克隆病患者约8%。在50%新生儿及15%~40%的婴儿粪中,虽可分离出此菌,甚至可有毒素产生,但并无致病作用。

近年证实伪膜性肠炎患者粪中分离出的难辨梭状芽孢杆菌,能产生具细胞毒作用的毒素(toxinB)和肠毒作用的毒素(toxinA),前者是伪膜性肠炎的重要致病因素。这些毒素均可使仓鼠发生致死性回盲肠炎。毒素可造成局部肠粘膜血管壁通透性增加,致使组织缺血坏死,并刺激粘液分泌,与炎性细胞等形成伪膜。在健康人群的粪便中,难辨梭状芽孢杆菌阳性率约5%,住院病人携带率约13%,无症状的克隆病患者约8%。在50%新生儿及15%~40%的婴儿粪中,虽可分离出此菌,甚至可有毒素产生,但并无致病作用。

难辨梭状芽孢杆菌为厌氧的革兰氏阳性菌,约6~8×0.5μm,芽孢较大,呈卵圆形,位于菌体顶端。动物实验中,乳酸杆菌可降低本菌的毒力,另其他梭状芽孢杆菌可使其毒力加强。

广谱抗生素应用之后,特别是林可霉素、氯林可霉素、氨基苄青霉素、羟氨苄青霉素等的应用,抑制了肠道内的正常菌群,使难辨梭状芽孢杆菌得以迅速繁殖并产生毒素而致病。本病也可发生于手术后,特别是胃肠道癌肿手术后,以及其他有严重疾病如肠梗阻、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病、心力衰竭、败血症等患者,这些病例一般抗病能力和免疫能力极度低下,或因病情需要而接受抗生素治疗,机体的内环境发生变化,肠道菌群失调,有利于难辨梭状芽胞杆菌繁殖而致病。

难辨梭状芽孢杆菌及其毒素为本病致病因素,但粪中毒素的效价高低与病情的轻重并不平行。由此说明该菌毒素并非影响疾病严重程度的唯一因素。

病理

伪膜性肠炎主要发生在结肠,偶见于小肠等部位。病变肠腔扩张,腔内液体增加。病变肠粘膜的肉眼观察,可见凝固性坏死,并覆有大小不一、散在的斑点状黄白色伪膜,从数毫米至30毫米。严重者伪膜可融合成片,并可见到伪膜脱落的大、小裸露区。显微镜下可见伪膜系由纤维素、中性粒细胞、单核细胞、粘蛋白及坏死细胞碎屑组成。粘膜固有层内有中性粒细胞、浆细胞及淋巴细胞浸润,重者腺体破坏断裂、细胞坏死。粘膜下层因炎性渗出而增厚,伴血管扩张、充血及微血栓形成。坏死一般限于粘膜层,严重病例可向粘膜下层伸延,偶有累及肠壁全层导致肠穿孔。

伪膜性肠炎主要发生在结肠,偶见于小肠等部位。病变肠腔扩张,腔内液体增加。病变肠粘膜的肉眼观察,可见凝固性坏死,并覆有大小不一、散在的斑点状黄白色伪膜,从数毫米至30毫米。严重者伪膜可融合成片,并可见到伪膜脱落的大、小裸露区。显微镜下可见伪膜系由纤维素、中性粒细胞、单核细胞、粘蛋白及坏死细胞碎屑组成。粘膜固有层内有中性粒细胞、浆细胞及淋巴细胞浸润,重者腺体破坏断裂、细胞坏死。粘膜下层因炎性渗出而增厚,伴血管扩张、充血及微血栓形成。坏死一般限于粘膜层,严重病例可向粘膜下层伸延,偶有累及肠壁全层导致肠穿孔。

Price和Davies将本病的粘膜病变分为3种:

①早期轻度病变显示粘膜灶性坏死,固有层中性粒细胞及嗜酸粒细胞浸润和纤维素渗出。

②较重度病变示有腺体破坏,周围中性多形核细胞浸润伴有典型火山样隆起坏死病变,伪膜形成。以上两者病变限于粘膜固有层浅表部位,间有正常粘膜。

③最严重病变为粘膜结构完全破坏,固有层广泛波及,覆有厚的融合成片的伪膜。病变愈合后,伪膜脱落,伪膜下愈合的创面发红,在伪膜脱落后10天左右,内镜检查可完全恢复正常。

临床表现

本病发病年龄多在50~59岁组,女性稍多于男性。起病大多急骤,病情轻者仅有轻度腹泻,重者可呈暴发型,病情进展迅速。

(一)腹泻是最主要的症状,多在应用抗生素的4~10天内,或在停药后的1~2周内,或于手术后5~20天发生。腹泻程度和次数不一,轻型病例,大便每日2~3次,可在停用抗生素后自愈。重者有大量腹泻,大便每日可30余次之多,有时腹泻可持续4~5周,少数病例可排出斑块状伪膜,血粪少见。

(二)腹痛为较多见的症状。有时很剧烈,可伴腹胀、恶心、呕吐,以致可被误诊为急腹症、手术吻合口漏等。

(三)毒血症表现包括心动过速、发热、谵妄,以及定向障碍等表现。重者常发生低血压、休克、严重脱水、电解质失平衡以及代谢性酸中毒、少尿,甚至急性肾功能不全。

诊断鉴别

在使用抗生素期间或停用抗生素后短期内,特别是在应用林可霉素、氯林可霉素后,突然出现无红细胞的粘液腹泻;或腹部手术后病情反而恶化,并出现腹泻时,应想到本病。通过乙状结肠镜检查,见到伪膜及粪中细胞毒素测定阳性可迅速获得诊断。

在使用抗生素期间或停用抗生素后短期内,特别是在应用林可霉素、氯林可霉素后,突然出现无红细胞的粘液腹泻;或腹部手术后病情反而恶化,并出现腹泻时,应想到本病。通过乙状结肠镜检查,见到伪膜及粪中细胞毒素测定阳性可迅速获得诊断。

(一)实验室检查周围血白细胞增多,多在10,000~20,000/mm3以上,甚至高达40,000/mm3或更高,以中性粒细胞增多为主。粪常规检查无特异性改变,仅有白细胞,肉眼血便少见。有低白蛋白血症、电解质失平衡或酸碱平衡失调。粪便细菌特殊条件下培养,多数病例可发现有难辨梭状芽孢杆菌生长。粪内细胞毒素检测有确诊价值,将患者粪的滤液稀释不同的倍数,置组织培养液中,观察细胞毒作用,1∶100以上有诊断意义。污泥梭状芽孢杆菌抗毒素中和试验常阳性。

(二)内镜检查在高度怀疑本病时,应及时作内镜检查。本病常累及左半结肠,而直肠可无病变。乙状结肠镜检查是重要的诊断手段之一。如病变在右半结肠,则需用纤维结肠镜检查。如在初期未发现典型病变者尚需重复进行。内镜肉眼观察:在早期或治疗及时者,内镜可无典型表现,肠粘膜可正常,或仅有轻度充血、水肿。严重者可见到粘膜脆性增强及明显溃疡形成,粘膜表面覆有黄白或黄绿色伪膜。

(三)X线检查腹部平片可显示肠麻痹或轻、中度肠扩张。钡剂灌肠检查可见肠壁增厚,显著水肿,结肠袋消失。在部分病例尚可见到肠壁间有气体,此征象为部分肠壁坏死,结肠细菌侵入所引起;或可见到溃疡或息肉样病变表现。上述X线表现缺乏特异性,故诊断价值不大。空气钡剂对比灌肠检查可提高诊断价值,但有肠穿孔的危险,应慎用。

药物治疗

首先应注意抗生素的使用,避免滥用抗生素,减少伪膜性肠炎的发病率,尤其是广谱抗生素的使用要有明确的目的,在取得预期的疗效之后应及时停药。对老年体弱手术者,尤其是进行腹腔和盆腔大手术后,以及免疫功能低下的癌症病人,应尽量避免使用易于诱发难辨梭状芽孢杆菌的抗生素。对必须使用抗生素的患者要加强警惕,早期发现,及时治疗,减少发生严重的伪膜性肠炎。

1.立即中止所有抗菌药物。

2.支持疗法及抗休克可输入血浆、白蛋白或全血,及时静脉补充足量液体和钾盐等。补液量根据失水程度决定,或口服葡萄糖盐水补偿氯化钠的丢失,纠正电解质失平衡及代谢性酸中毒。如有低血压可在补充血容量基础上使用血管活性药物。

3.灭滴灵是本病的首选治疗药物,一般用法是250mg,每天3~4次,口服7~10天,95%病人治疗反应良好,用药后2天发热和腹泻可获缓解,腹泻一般在一周内消失,治疗后72小时内粪中测不到毒素B。重症病例频繁呕吐时可用静脉滴注法给药,但疗效明显低于口服给药法。用药期间应禁酒。

4.万古霉素曾是本病的主要药物,但万古霉素的有效率和复发率与灭滴灵相似。万古霉素价格昂贵,已不作为本病的一线药物。万古霉素口服不吸收,对肾脏无损害,在肠内可达高浓度,静脉用药肠内浓度低,不宜采用。在灭滴灵用后有副作用或复发的病人,可用万古霉素治疗,一般用法为125~250mg每日4次口服,共7~10天。

5.杆菌肽对革兰阳性菌有抗菌作用,可用于本病,剂量为25,000单位,每日4次口服7~10天,症状缓解与万古霉素相同,在消灭粪中病原菌方面不如万古霉素。杆菌肽的肾毒和耳毒性发生率高不宜注射用药,但口服法目前尚未发现副作用。

6.其他治疗:消胆胺2~4g,每日服3~4次,共服7~10天。此药能与毒素结合,减少毒素吸收,促进回肠末端对胆盐的吸收,以改善腹泻症状。国外已有应用特异性抗毒素治疗的报道。恢复正常肠道菌群,轻型病例停用抗生素后任其自行恢复。严重病例可口服乳酸杆菌制剂(如乳酶生)、维生素C以及乳糖、蜂蜜、麦芽糖等扶植大肠杆菌;口服叶酸、复合维生素B、谷氨酸及维生素B12以扶植肠球菌。

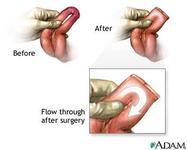

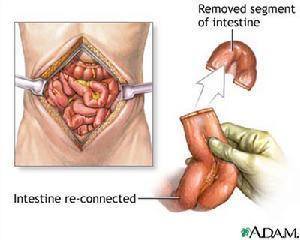

如为暴发型病例,内科治疗无效,而病变主要在结肠,或有显著的肠梗阻、中毒性巨结肠,肠穿孔时,可考虑行结肠切除或改道性回肠造口术。

治疗

首先应立即中止使用所有抗菌药物。

有脱水、电解质失衡和酸中毒者,应及时静脉补充足量的液体和钾盐等。补液量应根据失水程度决定,或口服葡萄糖盐水补偿氯化钠的丢失,纠正电解质失衡及代谢性酸中毒。见休克症状者,应及时补充血容量,可输入血浆、白蛋白或全血。如有低血压,可在补充血容量基础上使用血管活性药物。肾上腺皮质激素可短期小量应用,以改善毒血症症状。

难辨梭状芽孢杆菌对万古霉素、不吸收的磺胺药及灭滴灵很敏感。可用万古霉素125~500mg,口服,每日4次,SG和PST1g口服,每日4次;灭滴灵每日1.2~1.5g,口服也静脉用药;或可用杆菌肽等,疗程为7~14天。

此外,消胆胺能与毒素结合,减少毒素吸收,促进回肠末端对胆盐的吸收,以改善腹泻症状。服用方法为每日3次,每次2~4g。轻型病例停用抗生素后可自行恢复正常肠道菌群。严重病例应人工恢复其肠道菌群,可口服乳酸杆菌制剂(如乳酶生)、维生素C、乳糖、蜂蜜、麦芽糖等扶植大肠杆菌;口服叶酸、复合维生素B、谷氨酸及维生素B12,以扶植肠球菌,亦可以健康成人粪滤液保留灌肠,引入正常菌群。

如为暴发型病例,内科治疗无效,而病变主要在结肠,或有显著的肠梗阻、中毒性巨结肠时,可考虑进行结肠切除或改道性回肠造口术。

预防预后

预防:首先应注意抗生素的使用,避免滥用抗生素,减少伪膜性肠炎的发病率,尤其是广谱抗生素的使用要有明确的目的,在取得预期的疗效之后应及时停药。对老年体弱手术者,尤其是进行腹腔和盆腔大手术后,以及免疫功能低下的癌症病人,应尽量避免使用易于诱发难辨梭状芽孢杆菌的抗生素。对必须使用抗生素的患者要加强警惕,早期发现,及时治疗,减少发生严重的伪膜性肠炎。

要经常向医务人员介绍有关伪膜性肠炎的发病动态,防止耐药菌株的滋长。外源性难辨梭状芽孢杆菌可能是医院内的交叉感染,有人从医院的地板、盥洗室的用具,以及护理伪膜性肠炎病人的工作人员的手和粪便中检出难辨梭状芽孢杆菌或其芽孢。所以对伪膜性肠炎病例要采取必要的隔离措施和环境消毒,防止通过房间、皮肤、医疗器械造成难辨性梭状芽孢杆菌的交叉感染。

预后:本病若能得到早期诊断和及时治疗,大多数患者可以恢复,临床症状和体征得到改善及消失,粪便中致病菌转阴和毒素消失。若延误诊断,未能较好的控制病因,治疗的过程中出现合并症则后果严重,死亡率可高达20%~30%。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。