痞满

简介

痞满 ,证名。多指胸腔部痞塞满闷,而外无胀急之形。《素问·五常政大论》:“卑监之纪,其病留满痞塞。”亦为土郁(脾郁)之常见症候。《景岳全书·伤寒典》:“若但满而不痛者,此为痞满,……乃表邪传至胸中,未入于脏,此其将入未入犹兼乎表,是即半表半里之证,只宜以小柴胡汤之属加枳壳之类治之。”其治法,龚廷贤《寿世保元》主张“调中,补气血,消痞清热,攻补兼施。”《杂病源流犀烛·肿胀源流》:“痞满,脾病也。本由脾气虚,及气郁不能运行,心下痞塞(月真)满,故有中气不足、不能运化而成者,有食积而成者,有痰结而成者,有湿热太甚而成者。虚则补其中气,宜调中益气汤;实则消食,宜资生丸;豁痰宜豁痰汤;除湿宜二陈汤加猪苓、泽泻;有湿热清热,宜当归拈痛汤而消导之,亦不可用峻剂,致伤元气。”参见痞、气痞、痰痞、实痞、虚痞等条。

痞满 ,证名。多指胸腔部痞塞满闷,而外无胀急之形。《素问·五常政大论》:“卑监之纪,其病留满痞塞。”亦为土郁(脾郁)之常见症候。《景岳全书·伤寒典》:“若但满而不痛者,此为痞满,……乃表邪传至胸中,未入于脏,此其将入未入犹兼乎表,是即半表半里之证,只宜以小柴胡汤之属加枳壳之类治之。”其治法,龚廷贤《寿世保元》主张“调中,补气血,消痞清热,攻补兼施。”《杂病源流犀烛·肿胀源流》:“痞满,脾病也。本由脾气虚,及气郁不能运行,心下痞塞(月真)满,故有中气不足、不能运化而成者,有食积而成者,有痰结而成者,有湿热太甚而成者。虚则补其中气,宜调中益气汤;实则消食,宜资生丸;豁痰宜豁痰汤;除湿宜二陈汤加猪苓、泽泻;有湿热清热,宜当归拈痛汤而消导之,亦不可用峻剂,致伤元气。”参见痞、气痞、痰痞、实痞、虚痞等条。

胃痞在《内经》称为痞、满、痞满、痞塞等,如《素问·异法方宜论篇》的“脏寒生满病”,《素问·五常政大论篇》的“备化之纪,……其病痞”,以及“卑监之纪,……其病留满痞塞”等都是这方面的论述。《伤寒论》对本病证的理法方药论述颇详,如谓“但满而不痛者,此为痞”,“心下痞,按之濡”,提出了痞的基本概念,;并指出该病病机是正虚邪陷,升降失调,并拟定了寒热并用,辛开苦降的治疗法,其所创诸泻心汤乃治痞满之祖方,一直为后世医家所赏用。《诸病源候论·痞噎病诸候》提出“八痞”、“诸痞”之名,包含了胃痞在内,论其病因有风邪外人,忧恚气积,坠堕内损,概基病机有营卫不和,阴阳隔绝,血气壅塞,不得宣通。并对痞作了初步的解释:“痞者,塞也。言腑脏痞塞不宣通也。”东垣所倡脾胃内伤之说,及其理法方药多为后世医家所借鉴,尤其是《兰室秘藏·卷二》之辛开苦降,消补兼施的消痞丸、枳实消痞丸更是后世治痞的名方。

《丹溪心法·痞》将痞满与胀满作了区分:“胀满内胀而外亦有形,痞则内觉痞闷,而外无胀急之形。”在治疗上丹溪特别反对一见痞满便滥用利药攻下,认为中气重伤,痞满更甚。《景岳全书·痞满》对本病的辨证颇为明晰:“痞者,痞塞不开之谓;满者,胀满不行之谓。盖满则近胀,而痞则不必胀也。所以痞满:—证,大有疑辨,则在虚实二字,凡有邪有滞而痞者,实痞也;无物无滞而痞者,虚痞也。有胀有痛而满者,实满也;无胀无痛而满者,虚满也。实痞、实满者可散可消;虚痞、虚满者,非大加温补不可。”《类证治裁·痞满》将痞满分为伤寒之痞和杂病之痞,把杂病之痞又分作胃口寒滞停痰,饮食寒凉伤胃,脾胃阳微,中气久虚,精微不化,脾虚失运,胃虚气滞等若干证型,分寒热虚实之不同而辨证论治,对临床很有指导意义。

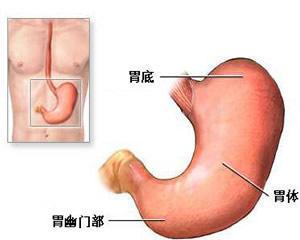

西医学中的慢性胃炎、胃神经官能症、胃下垂、消化不良等疾病,当出现以胃脘部痞塞,满闷不舒为主要表现时,可参考本节辨证论治。

病因

发病原因

脾胃同居中焦,脾主升清,胃主降浊,共司水谷的纳运和吸收,清升浊降,纳运如常,则胃气调畅。若因表邪内陷入里,饮食不节,痰湿阻滞,情志失调,或脾胃虚弱等各种原因导致脾胃损伤,升降失司,胃气壅塞,即可发生痞满。

1、表邪入里外邪侵袭肌表,治疗不得其法,滥施攻里泻下,脾胃受损,外邪乘虚内陷入里,结于胃脘,阻塞中焦气机,升降失司,胃气壅塞,遂成痞满。如《伤寒论》所云:“脉浮而紧,而复下之,紧反人里,则作痞,按之自濡,但气痞耳。”

2、食滞中阻或暴饮暴食,或恣食生冷粗硬,或偏嗜肥甘厚味,或嗜浓茶烈酒及辛辣过烫饮食,损伤脾胃,以致食谷不化,阻滞胃脘,升降失司,胃气壅塞,而成痞满。如《类证治裁·痞满》云:“饮食寒凉,伤胃致痞者,温中化滞。”

3、痰湿阻滞脾胃失健,水湿不化,酿生痰浊,痰气交阻于胃脘,则升降失司,胃气壅塞,而成痞满。如《兰室秘藏·中满腹胀》曰:“脾湿有余,腹满食不化。”

4、情志失调多思则气结,暴怒则气逆,悲忧则气郁,惊恐则气乱等等,造成气机逆乱,升降失职,形成痞满。其中尤以肝郁气滞,横犯脾胃,致胃气阻滞而成之痞满为多见。即如《景岳全书·痞满》所谓:“怒气暴伤,肝气未平而痞。”

5、脾胃虚弱素体脾胃虚弱,中气不足,或饥饱不匀,饮食不节,或久病损及脾胃,纳运失职,升降失调,胃气壅塞,而生痞满。此正如《兰室秘藏·中满腹胀》所论述的因虚生痞满:“或多食寒凉,及脾胃久虚之人,胃中寒则胀满,或脏寒生满病。”

发病机制

胃痞的病机有虚实之分,实即实邪内阻,包括外邪人里,饮食停滞,痰湿阻滞,肝郁气滞等;虚即中虚不运,责之脾胃虚弱。实邪之所以内阻,多与中虚不运,升降无力有关;反之,中焦转运无力,最易招致实邪的侵扰,两者常常互为因果。如脾胃虚弱,健运失司,既可停湿生饮,又可食滞内停;而实邪内阻,又会进一步损伤脾胃,终至虚实并见。另外,各种病邪之间,各种病机之间,亦可互相影响,互相转化,形成虚实互见,寒热错杂的病理变化,为痞证的病机特点。总之,胃痞的病位在胃,与肝脾有密切关系。基本病机为脾胃功能失调,升降失司,胃气壅塞。

临床表现

本病证以自觉胃脘痞塞,满闷不舒为主要临床表现,其痞按之柔软,压之不痛,视之无胀大之形。常伴有胸膈满闷,饮食减少,得食则胀,嗳气稍舒,大便不调,消瘦等症。发病和加重常与诸如暴饮暴食,恣食生冷粗硬,嗜饮浓茶烈酒,过食辛辣等饮食因素,以及情志、起居、冷暖失调等诱因有关。多为慢性起病,时轻时重,反复发作,缠绵难愈。

诊断

鉴别诊断

1、胃痛

胃痛与胃痞的病位皆在胃脘部,且胃痛常兼胀满,胃痞时有隐痛,应加以鉴别。胃痛以疼痛为主,胃痞以痞塞满闷为主;胃痛者胃脘部可有压痛,胃痞者则无压痛。

胃痛与胃痞的病位皆在胃脘部,且胃痛常兼胀满,胃痞时有隐痛,应加以鉴别。胃痛以疼痛为主,胃痞以痞塞满闷为主;胃痛者胃脘部可有压痛,胃痞者则无压痛。

2、鼓胀

鼓胀与胃痞同为腹部病证,且均有胀满之苦,鼓胀早期易与胃痞混淆。鼓胀腹部胀大膨隆,胀大之形外现;胃痞则自觉满闷痞塞,外无胀大之形。鼓胀按之腹皮急;胃痞胃脘部按之柔软。鼓胀有胁痛、黄疽、积聚等疾病病史;胃痞可有胃痛、嘈杂、吞酸等胃病病史。B型超声波和纤维胃镜等检查,有助于二病证的鉴别。

胸痹心痛可有脘腹满闷不舒,胃痞常伴有胸膈满闷,但二者有病在心胸和病在胃脘之不同,应予区别。胸痹心痛属胸阳痹阻,心脉瘀阻,心脉失养为患,以胸痛,胸闷,短气为主症,伴有心悸、脉结代等症状;胃痞系脾胃功能失调,升降失司,胃气壅塞所致,以胃脘痞塞满闷不舒为主症,多伴饮食减少,得食则胀,嗳气则舒等症状。心电图和纤维胃镜等检查有助于鉴别诊断。

治疗原则

胃痞的基本病机是脾胃功能失调,升降失司,胃气壅塞。因此,其治疗原则是调理脾胃,理气消痞。实者分别施以泻热、消食、化痰、理气,虚者则重在补益脾胃。对于虚实并见之候,治疗宜攻补兼施,补消并用。治疗中应注意理气不可过用香燥,以免耗津伤液,对于虚证,尤当慎重。

分证论治

邪热内陷

症状:胃脘痞满,灼热急迫,按之满甚,心中烦热,咽干口燥,渴喜饮冷,身热汗出,大便于结,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。

方中大黄泻热消痞开结,黄连清泻胃火,使邪热得除,痞气自消。可酌加银花、蒲公英以助泻热,加枳实、厚朴、木香等以助行气消痞之力。若便秘心烦者,可加全瓜蒌、栀子以宽中开结,清心除烦;口渴欲饮者,可加花粉、连翘以清热生津。

饮食停滞

症状:胃脘痞满,按之尤甚,嗳腐吞酸,恶心呕吐,厌食,大便不调,苔厚腻,脉弦滑。

方中山楂、神曲、莱菔子消食导滞,半夏、陈皮行气开结,茯苓健脾利湿,连翘清热散结,全方共奏消食导滞,·行气消痞之效。若食积较重,脘腹胀满者,可加枳实、厚朴以行气消积;若食积化热,大便秘结者,可加大黄、槟榔以清热导滞通便;若脾虚食积,大便溏薄者,可加白术、黄芪以健脾益气。

方中山楂、神曲、莱菔子消食导滞,半夏、陈皮行气开结,茯苓健脾利湿,连翘清热散结,全方共奏消食导滞,·行气消痞之效。若食积较重,脘腹胀满者,可加枳实、厚朴以行气消积;若食积化热,大便秘结者,可加大黄、槟榔以清热导滞通便;若脾虚食积,大便溏薄者,可加白术、黄芪以健脾益气。

痰湿内阻

症状:脘腹痞满,闷塞不舒,胸膈满闷,头重如裹,身重肢倦,恶心呕吐,不思饮食,口淡不渴,小便不利,舌体胖大,边有齿痕,苔白厚腻,脉沉滑。

方中苍术、半夏燥湿化痰,厚朴、陈皮宽中理气,茯苓、甘草健脾和胃,共奏燥湿化痰,理气宽中之功。可加前胡、桔梗、枳实以助其化痰理气。若气逆不降,噫气不除者,可加旋覆花、代赭石以化痰降逆;胸膈满闷较甚者,可加薤白、菖蒲、枳实、瓜蒌以理气宽中;咯痰黄稠,心烦口干者,可加黄芩、栀子以清热化痰。

肝郁气滞

症状:胃脘痞满闷塞,脘腹不舒,胸膈胀满,心烦易怒,喜太息,恶心嗳气,大便不爽,常因情志因素而加重,苔薄白,脉弦。

方中香附、川芎疏肝理气,活血解郁;苍术、神曲燥湿健脾,消食除痞;栀子泻火解郁。本方为通治气、血、痰、火、湿、食诸郁痞满之剂。若气郁较甚,胀满明显者,可加柴胡、郁金、枳壳,或合四逆散以助疏肝理气;若气郁化火,口苦咽干者,可加龙胆草、川栋子,或合左金丸,以清肝泻火;若气虚明显,神疲乏力者,可加党参、·黄芪等以健脾益气。

脾胃虚弱

症状:胃脘痞闷,胀满时减,喜温喜按,食少不饥,身倦乏力,少气懒言,大便溏薄,舌质淡,苔薄白,脉沉弱或虚大无力。

方中人参、黄芪、白术、甘草等补中益气,升麻、柴胡升举阳气,当归、陈皮理气化滞,使脾气得复,清阳得升,胃浊得降,气机得顺,虚痞自除。若痞满较甚,可加木香、砂仁、枳实以理气消痞,或可选用香砂六君子汤以消补兼施。若脾阳虚弱,畏寒怕冷者,可加肉桂、附子、吴茱萸以温阳散寒;湿浊内盛,苔厚纳呆者,可加茯苓、苡仁以淡渗利湿;若水饮停胃,泛吐清水痰涎,可加吴茱萸、生姜、半夏以温胃化饮。若属表邪内陷,与食、水、痰相合,或因胃热而过食寒凉,或因寒郁化热而致虚实并见,寒热错杂,而出现心下痞满,按之柔软,喜温喜按,呕恶欲吐,口渴心烦,肠鸣下利,舌质淡红,苔白或黄,脉沉弦者,可用半夏泻心汤加减,辛开苦降,寒热并用,补泻兼施;若中虚较甚,则重用炙甘草以补中气,有甘草泻心汤之意;若水热互结,心下痞满,干噫食臭,肠鸣下利者,则加生姜以化饮,则有生姜泻心汤之意。

转归预后

预防与调摄

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。