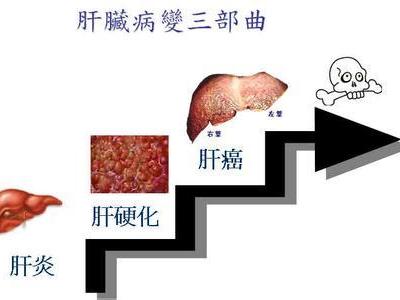

肝炎后肝硬化

病理生理

(一)病理分类

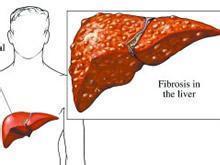

1.按病理形态分类:根据WHO制定的肝硬化形态学标准,按结节大小分为三型:①小结节性肝硬化:结节大小均匀,一般<3mm,纤维隔较规则,再生结节较少;②大结节性肝硬化:结节较粗大,大小不均,一般>3mm,最大可达数厘米,纤维隔不规则,再生结节多见;③混合性肝硬化:小结节和大结节两种形态混合存在。

1.按病理形态分类:根据WHO制定的肝硬化形态学标准,按结节大小分为三型:①小结节性肝硬化:结节大小均匀,一般<3mm,纤维隔较规则,再生结节较少;②大结节性肝硬化:结节较粗大,大小不均,一般>3mm,最大可达数厘米,纤维隔不规则,再生结节多见;③混合性肝硬化:小结节和大结节两种形态混合存在。

2.病理分型:按结节内所含腺泡功能单位主要分为三型:①单腺泡性肝硬化:至少75%的病变区是由单腺泡组成,其特征是结节内不含有或只含有一个汇管区}②多腺泡性肝硬化:至少75%的病变区是由多腺泡功能单位组成的,结节内含有一个以上的汇管区;③混合腺泡性肝硬化:单腺泡性及多腺泡性硬化性结节至少各占病变区25%以上。

(二)病理发生过程

肝脏在慢性炎性病变的刺激下成纤维细胞增生,可合成大量的胶原纤维,导致弥漫性纤维增生及纤维束形成。肝小叶1带碎屑状坏死时,肝纤维化自汇管区向另一汇管区延伸&apos;形成汇管区至另一汇管区的桥架纤维隔,称为主动隔口肝小叶3带肝细胞融合性坏死时,形成肝小叶中央至汇管区的桥架纤维隔,称为被动隔。两种纤维隔分别或同时包绕残存肝小叶或再生结节,导致肝小叶结构性改建。结节外周完全被纤维隔包绕时,称为完全性硬化性结节,不完全包绕者称为不完全性硬化性结节,一旦出理硬化性结节,提示已进展至肝硬化。

(三)病理生理机制

1.肝脏功能减退:发生肝炎后肝细胞大量坏死,可导致肝功能减退,肝脏血浆白蛋白和凝血因子合成较少,胆色素的代谢、有害物质的解毒及内分泌激素的灭能等功能下降。

2.门静脉高压:因肝小叶的结构破坏,纤维组织增生,门静脉血液减少。同时,由于门静脉与肝动脉分支之间直接交通,使门静脉压力升高。当门静脉压力超过300mmH2O(2. 94kPa)时,可出现胃肠道瘀血、脾大、腹腔积液形成及门静脉与腔静脉的侧支循环建立等临床表现。在建立的侧支循环中以食管静脉曲张出现较早,其可能的原因有:①食管静脉距门静脉近,易受门脉高压的影响;②食管静脉位置甚浅,处于黏膜下层疏松结缔组织中;③食管静脉位于胸腔,吸气时胸内负压可使门静脉血液更易流人。

发病原因

引起肝硬化的病因很多,其中主要是病毒性肝炎所致,如乙肝、丙肝等。同时还有酒精肝、脂肪肝、胆汁淤积、药物、营养等方面的因素长期损害所致。

一、病毒性肝炎:目前在中国,病毒性肝炎尤其是慢性乙型肝炎,是引起门静脉性肝硬化的主要因素。

二、酒精中毒:长期大量酗酒,是引起肝硬化的因素之一。目前认为酒精对肝脏似有直接毒性作用,它能使肝细胞线粒体肿胀,线粒体嵴排列不整,甚至出现乙醇透明小体,是肝细胞严重损伤及坏死的表现。

三、营养障碍:多数学者承认营养不良可降低肝细胞对有毒和传染因素的抵抗力,而成为肝硬化的间接病因。动物实验证明,喂饲缺乏胆碱或蛋氨酸食物的动物,可经过脂肪肝的阶段发展成肝硬化。

四、工业毒物或药物:长期或反复地接触含砷杀虫剂、四氯化碳、黄磷、氯仿等,或长期使用某些药物如双醋酚汀、异烟肼、辛可芬、四环素、氨甲喋呤(MTX)、甲基多巴,可产生中毒性或药物性肝炎,进而导致肝硬化。黄曲霉素也可使肝细胞发生中毒损害,引起肝硬化。

五、循环障碍:慢性充血性心力衰竭、慢性缩窄心包炎可使肝内长期淤血缺氧,引起肝细胞坏死和纤维化,称淤血性肝硬化,也称为心源性肝硬化。

六、代谢障碍:如血色病和肝豆状核变性(亦称Wilson病)等。

七、胆汁淤积:肝外胆管阻塞或肝内胆汁淤积时高浓度的胆红素对肝细胞有损害作用,久之可发生肝硬化,肝内胆汁淤积所致者称原发胆汁性肝硬化,由肝外胆管阻塞所致者称继发性胆汁性肝硬化。

八、血吸虫病:血吸虫病时由于虫卵在汇管区刺激结缔组织增生成为血吸虫病性肝纤维化,可引起显著的门静脉高压,亦称为血吸虫病性肝硬化。

临床表现

临床表现

症见:腹壁、食管静脉曲张、腹水,影像学显示肝界缩小、脾大、门、脾静脉增宽,脾功亢进,A/G比值明显改变。排除外其他引起上述征象原因者,可诊断为肝炎肝硬化。 早期肝硬化单凭临床资料较难确诊,影像学(B超、CT)诊断及腹腔镜诊断有参考价值,必要时做病理检查确诊。

①活动性肝硬化:具备肝硬化的临床表现外,慢性乙型肝炎的改变依然存在,如血清转氨酶升高、黄疸波动、血清蛋白降低、PTA的动态改变等。

②静止性肝硬化:无明显肝脏活动性炎症的临床表现。具备上述肝硬化的表现,HBV现症感染指标阳性。血清转氨酶正常,无或仅有轻度黄疸,PTA正常或降低,但无进行性降低。

肝炎后肝硬化由于肝细胞变性、坏死、炎症以及再生情况和所形成的大小结节性病变不同,临床表现差异颇大。

起病急骤,潜伏期短,症状明显,多有食欲不振、恶心、黄疸、肝区痛、腹痛及明显腹胀。有者发热、腹泻,肝功能呈持续性、进行性损害,ALT多明显增高,往往早期出现腹水、常有出血倾向,病程发展较快,往往在尚未出现显著的门脉高压前发生肝功能衰竭,因之有“急性肝硬化”之称。此型即既往所谓的“坏死后性肝硬化”(Post-necrotic Cirrhosis),本型肝炎后肝硬化5年生存率低,预后极差,

起病缓慢,症状不多,亦不严重,不少人无明显症状,主为乏力,食欲差或肝区、腹部不适,虽有时ALT增高,肝功能损害较轻,病程虽反复发作但发展缓慢,常常在慢性肝病基础上逐渐发展,出现门脉高征象,仅在本病晚期大量腹水或有并发症时才出现黄疸与肝功能衰竭。

并发病症2)腹水。

诊断和鉴别诊断

慢性肝炎诊断依据主要包括:①乙型肝炎病毒感染或乙肝表面抗原( HBsAg)阳性史超过6个月,现HBsAg和(或)HBV DNA仍为阳性者,可诊断为慢性HBV感染;②HCV感染超过6个月,或发病日期不明、无肝炎史,但肝脏组织病理学检查符合慢性肝炎者,可诊断为慢性HCV感染。肝组织活检病理做免疫组织化学法检测,可显示肝细胞中有无HBsAg和HbcAg的表达。HBsAg胞浆弥漫型与胞膜型,以及HBcAg胞浆型与胞膜型表达,提示HBV复制活跃。HBsAg包涵体型与周边型及HBcAg核型表达则提示肝细胞内存在HBV。

早期肝硬化诊断比较困难,许多病理组织学证实为肝硬化的患者,常可无任何症状或仅出现非特异性的消化道症状。代偿性肝硬化的临床诊断要点主要包括:①可有轻度乏力、食欲减少或腹胀症状,但无明显肝功能不全表现;②肝脏储备功能正常或基本正常,血清胆红素<2mg/dl(35umol/L),血清白蛋白正常或偏低,但仍≥35g/L,凝血酶原活动度>60%;③可有门静脉高压症,如表现有轻度食管静脉曲张,但无腹腔积液、上消化道出血及肝性脑病等。以下手段有助于肝硬化的早期诊断:①对病毒性肝炎患者必须严密随访观察;②对原因不明的肝大,特别是肝质地坚实、表面不光滑者,有肝病面容者,出现蜘蛛痣、肝掌及毛细血管扩张等体征者,应采用包括超声、腹腔镜及肝组织活检等检查手段帮助确定性质。

肝硬化失代偿期是指中、晚期肝硬化,一般肝功能属Child-Pugh分级B与C级。主要临床诊断要点包括:①有明显肝功能不全表现;②肝脏储备功能异常,血清白蛋白<35g/L,A/G<1.0,血清胆红素>35umol/L,凝血酶原活动度<60%;③出现门静脉高压症,表现为脾大、腹腔积液及门静脉高压引起的食管胃底静脉曲张或破裂出血等。

(二)炎症活动性和静止性的诊新

1.活动性肝硬化:血清酶活性升高,特别是ALT、AST升高,升高程度与炎症的活动性呈正相关。可伴有不同程度的黄疸。有些患者血清ALT、AST正常或轻度升高,但y-谷氨酰转肽酶(y-GT)呈中度或明显升高,在排除其他原因(如胆道疾病、胆汁淤积、肝癌等)后,提示慢性炎症活动性的持续存在。

2.静止性肝硬化:血清酶活性正常,特别是ALT、AST活性正常,一般无明显胆红素的升高,y-GT亦正常。

肝脏病理组织活检是早期诊断肝硬化的“金标准”,除具有肝硬化病理形态学的主要表现外,还必须同时具备弥漫性肝纤维化、正常肝小叶结构被破坏和结节性改变的病理组织学改变。国内对慢性乙型肝炎患者肝组织炎症坏死的分级(G)、纤维化程度的分期(S),大多是参照2001年《病毒性肝炎防治方案》而指定的。目前国际上常采用Knodell HAI评分系统,亦可应用Ishak、Scheuer及Chevallier评分系统或半定量计分方案,了解肝脏炎症坏死及纤维化程度。

1.慢性肝炎:肝硬化代偿期需与各种原因引起的慢性肝炎相鉴别,肝硬化代偿期可有一定程度的门静脉高压症的表现,影像学和病理组织学检查可协助鉴别。

2.肝窦前性门脉高压症:肝窦前性门脉高压症的病因包括先天性肝纤维化、肝门静脉硬化症、肝血吸虫病及再生结节性增生等,患者的肝功能损害相对较轻,肝静脉压不高,可依据这些表现与肝炎后肝硬化门静脉高压症相鉴别。腹部超声影像学及CT检查对两者的鉴别诊断有重要价值,最后确定诊断尚需进行肝活检组织学检查。

3.腹腔积液:肝硬化失代偿期出现腹腔积液应与Buddi-Chiari综合征、慢性肝小静脉闭塞病及缩窄性心包炎等循环障碍所致的腹腔积液相鉴别。

4.脾大:轻度大者需与慢性肝炎、特发性血小板减少性紫癜、慢性溶血性贫血、霍奇金病及慢性感染性疾病等相鉴别。脾脏中度大者需与慢性白血病、恶性淋巴瘤、慢性疟疾、血液病(真性红细胞增多症,地中海贫血)及骨髓纤维化等疾病相鉴别。

相关检查

②ALT、AKP或其同功酶升高;

③AST/ALT>l;

④血浆白蛋白减少;

⑥胆碱酯酶活性降低;

有关肝硬化的血清学检查项目很多,但其价值均有局限性,并可能出现实验误差,因此单凭某项结果而作出诊断是不够的。肝活检病理学检查最有诊断价值,可以其判断肝硬化有无活动、与其他疾病鉴别、发现隐原性肝硬化等。食道吞钡X线检查或食道镜、胃镇检查可发现食道及胃底静脉曲张。超声扫描、CT和磁共振可作为辅助检查方法。

治疗

(一)一般治疗

肝硬化代偿期患者一般可参加轻活动量工作,但应避免过度疲劳。肝硬化失代偿期患者则以卧床休息为主,有腹腔积液者应取半卧位。饮食以高热量、高蛋白质、维生素丰富而易消化的食物为宜。严禁饮酒。脂肪尤其是动物脂肪不宜摄人过多。若肝功能显著减退或有肝性脑病先兆时应严格限制蛋白质食物,有腹腔积液者应予少钠盐或无钠盐饮食。有食管胃底静脉曲张者应避免进食坚硬、粗糙的食物。

(二)药物治疗

1.抗病毒治疗:肝炎病毒是导致慢性肝炎进展为肝硬化的重要因素,而且,肝炎病毒的致病作用贯穿于肝硬化的形成过程。国、内外不断有报道提示,应用拉米夫定等抗病毒药物治疗活动性肝硬化及失代偿期肝硬化,可延长患者的生存期,提高生存质量,降低病死率。抗病毒药物包括拉米夫定,阿德福韦酯、恩替卡韦及干扰索等。

慢性乙肝患者抗病毒治疗的适应证包括:①HBV DNA≥105拷贝/mI(HBeAg阴性者为≥104拷贝/ml);②ALT≥2×ULN;若应用干扰素治疗ALT应≤10×ULN,血总胆红素水平应<2×ULN;③若ALT<2×ULN,但肝组织学显示Knodell HAI≥4,或≥G2炎症坏死。具有①并有②或③的患者应进行抗病毒治疗。

在肝硬化患者应用抗病毒药物治疗中应注意的几个问题:①肝硬化患者必须有明确的病毒活跃复制指标,包括HBeAg、HBV-DNA阳性或HCV-RNA阳性。不少肝硬化患者的病毒复制指标不明显,不宜采用抗病毒治疗。②肝硬化早期应用抗病毒治疗效果较好。③抗病毒治疗的同时应注意对肝硬化患者的综合治疗,特别是对肝硬化失代偿期的患者,可补充血浆及白蛋白等,有感染迹象的肝硬化患者需加用抗生素,以减少内毒素血症对肝脏的影响。④不可选用干扰素治疗肝硬化失代偿期患者,否则会加重病情,尽管国外有报道用干扰素治疗者,但国内专家大多都不予主张。⑤可选用氧化苦参碱等治疗,这些药物作用相对温和,患者用药的依从性好,并兼有部分抗纤维化作用。

2.补充多种维生素:维生素C、E及B族有改善肝细胞代谢、防止或减轻脂肪变性及保护肝细胞的作用。同时可酌情补充维生素K、维生素B12及叶酸等。

2.补充多种维生素:维生素C、E及B族有改善肝细胞代谢、防止或减轻脂肪变性及保护肝细胞的作用。同时可酌情补充维生素K、维生素B12及叶酸等。

3.保护肝细胞药物的使用:还原型谷胱甘肽可提供巯基及半胱氨酸,维护细胞正常代谢,与毒性物质结合可起到解毒的作用。一般用法:0.6~1.2g加入葡萄糖液中静脉滴注,疗程2~4周。

4.降酶退黄药物:可选用联苯双酯、甘草酸二铵或甘草甜素、门冬氨酸钾镁、熊去氧胆酸以及含有五昧子、垂盆草、水飞蓟索等成分的中药制剂。

5.提高血浆渗透压:最有效的方法是输注人血白蛋白,其半衰期为17~21天,应用时需注意剂量及间隔时间。在应用白蛋白的治疗期间可交替应用新鲜冰冻血浆。

6.改善疲劳症状:哌甲酯可改善肝炎后肝硬化患者中度及重度的慢性疲劳症状。哌甲酯:10~20mg/d,每日1次或每日2次,口服,连续服用5天后停药2天。一般治疗时间为6个月左右。

(三)腹腔积液的处理

肝硬化并发腹水的治疗首先应限制对钠盐的摄人,一般不超88mmol/d(2g/d),同时口服利尿剂。肝硬化腹腔积液的治疗不必过分限制水的人量。

在肝硬化患者中慢性低钠血症很常见,过快的纠正低钠血症会导致更严重的并发症。因此,只有当血钠<120—125mmol/L时,才需要补充高张钠盐。

口服利尿剂一般选用螺内酯与呋塞米同时服用,初始剂量为口服螺内酯100mg、呋塞米40mg,每日早晨顿服。每3~5天可同时调整两种利尿药的剂量(保持螺内酯与呋塞米的比例为52),最大剂量为螺内酯400mg/d、呋塞米160mg/d。单次大量放腹腔积液,随后给予限钠和利尿剂治疗是缓解张力性腹腔积液的有效方法。单次放腹腔积液5L是安全的,在放腹腔积液后宜同时输注人血白蛋白(每放腹腔积液1L,补充人血白蛋白8g)。若患者对利尿剂敏感,应在放腹腔积液后继续应用利尿剂并限钠饮食,一般不主张将多次反复放腹腔积液作为一线治疗。

应用抗病毒治疗的适应症:

1、肝硬化必须有明确的病毒活跃复制指标,HBeAg、HBV—DNA阳性,或HCV—RNA阳性。

2、肝硬化早期应用抗病毒治疗效果较好,而失代偿期的应用必须征得病人自己同意,在专业医生严密观察下进行。目前,给失代偿性肝硬化患者用拉米夫定治疗,在我国专家中还未达成共识。

3、抗病毒治疗同时,其他综合疗法不可偏废,特别是失代偿性肝硬化患者,补充血浆、白蛋白不可少;有感染迹象要加用抗生素,以减少内毒素血症对肝脏的影响。

4、不得选用干扰素治疗肝硬化,否则会加重病情,这已成定论,尽管国外有报告用干扰素治疗者,但国内专家不主张用。

5、也可选用氧化苦参碱、日达仙(Tα1)治疗。

保肝药物:

常用护肝药,尚不能肯定有确切疗效,下列药物可选用一二。大量长期应用有可能加重肝脏负担。

肝宁(水解肝素)、葡萄糖醛酸内酯(肝泰乐)、阿卡明、复方胆碱、蛋氨酸、肝乐、硫辛酸、三磷酸腺苷、辅酶、高渗葡萄糖液,水解蛋白、血浆。白蛋白和全血等。

并发症的治疗:

1)脾肿大及脾功能亢进:轻度单纯性脾肿大无须特殊处理,中度以上肿大伴脾功能亢进者可作脾切除术,有严重门脉高压(表现为脾肿大与脾功能亢进,胃肠道瘀血,腹水,侧支循环的建立与开放如腹壁静脉曲张、食道及胃静脉曲张、痔疮等)时可做分流术。但肝炎后肝硬化的肝脏有广泛损伤,肝功能贮备小,手术创伤即有可能导致昏迷和死亡,故应严格掌握手术指征。

2)腹水;记24小时出入水量、体重,定期检测血、尿电解质和肾功能。 卧床休息。限制钠盐摄入,一般食盐<1.3g/日,腹水消退后可增至 3g左右/日。每日入水总量限制在1000~1500ml.经以上处理无明显效果时,可加用以下措施。1、利尿剂:注意潴钾药物(如安体舒通、氨苯喋啶)与排钾药物(如双氢克尿塞、速尿等)合用,一般首选安体舒通20~40mg/次,3次/日。 若疗效欠佳,可于每3~5日增加 100mg/日,直至 40Omg/日。若仍不理想,可加双氢克尿塞 25~ 50mg/次, 3次/日,或加速尿 20~80mg/次, 2次/日。在使用利尿剂时,要注意血钾,若血钾降低,可口服或静脉补充钾盐。2、扩充血容量与利尿:静脉滴注白蛋白10g或血浆20O~400ml,同时用速尿40~60mg 以4mg/分速度静滴,或用 20%甘露醇 250ml快速静滴。

预防和护理

预防

积极治疗各种原发性肝炎。慢性肝炎患者要及时就医,注意控制病情。

护理

肝功能代偿期的肝硬化患者,通常不强调卧床休息,适当减少活动,可参加适当工作,注意劳逸结合,以不感到疲劳为宜。若各种治疗、营养适当,肝脏病变静止或进展缓慢,肝硬化可长期代偿而对人的生活质量没有影响。

失代偿期肝硬化患者应卧床休息,特别是有腹水的患者应绝对卧床。卧床能改善肝及肾的供血,减少对肾上腺素和肾素一血管紧张素一醛固酮系统的刺激,以改善少尿。所以无论是哪期肝炎后肝硬化患者都不能超负荷劳动,防止病情加重。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。