菌根

菌根特点

能引起 植物形成菌根的 真菌称为菌根 真菌,大部分属 担子菌亚门,小部分属 子囊菌亚门。菌根 真菌的 寄主有木本和 草本植物约2000种。菌根 真菌与 植物之间建立相互有利、互为条件的生理整体,并各有形态特征,这是 真核生物之间实现共生关系的典型代表。 兰科植物的 种子萌发,若没有菌根 真菌共生,则不能成苗; 杜鹃科植物若没有菌根真菌的共生,则 植物发育不良。

内生菌根菌与 植物间长期的共同演化,其展现出的外观特徵与生态机能等都与其它的菌类有明显的不同,惟这群 土壤微生物因为没有醒目的 子实体,因此较无法吸引人们的注意,然而它们却在 生态系中扮演著重要的角色。随著生物学家的探索,它们的基本生物学特性和它们如何与 植物产生 互利共生之机制,渐渐为大家所了解,然而我们至今却仍然无法预测它在人为过度干扰的 生态系中将如何继续完成其任务。

土壤、阳光、 空气和水是 植物生长的重要元素,尤其是土壤之於树木更是不可或缺的基础,它提供植物体固著及供给其生长所需的养分来源。原来这些 松树的树根会和一种 菌根菌形成 共生关系,而结合成独特的菌根。菌根菌的 菌丝能交织成鞘套式的结构,将 松树幼根外表包起来,菌鞘套内和幼根接触的菌丝,会侵入幼根间隙,菌鞘外的菌丝则呈绒毛状向四周岩石细缝或 土壤延伸,将 土壤和根系紧紧结合,以其巨大的表面,帮助 植物吸收悬崖上的无机物质,并能从 泥炭、腐植质、 木质素和蛋白质等有机物中吸收被分解的养分,使得松树能在极端恶劣的环境下,依然挺拔傲立。

世界上的 植物,从 苔藓植物、 蕨类、 裸子植物到 被子植物,都可以和囊 丛枝菌根菌共生,1980年初期,菌根学家几乎认为已能瞭解植物和其共生菌根间的关系,然而随著后续 学者调查次数的增加,却发现了愈来愈多先前所未知的区域。

菌根分类

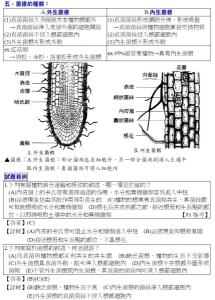

根据形态和解剖学的特征,又把菌根分为外生菌根(ectomycorrhizae)和 内生菌根(endomycorrhizae)两大类。 外生菌根的特征是 真菌 菌丝不伸入根部细胞, 真菌 菌丝体紧密地包围 植物幼嫩的根,形成菌套,有的向周围 土壤伸出菌丝,代替根毛的作用。外生菌根的 菌丝蔓延于根的外皮层细胞间,大部分生长于根外部。外生菌根能增加根系的吸收面积,外生菌根常可以在许多森林的树木根部发现,如松柏类、栎树等。这些外生菌根可以在 土壤中吸收水分和养分供给 植物利用,同时又能从植物根的分泌物中得到营养,这种 共生关系使得植物更加茂盛,有些树种在没有菌根共生的情况下表现出生长不良。

根据形态和解剖学的特征,又把菌根分为外生菌根(ectomycorrhizae)和 内生菌根(endomycorrhizae)两大类。 外生菌根的特征是 真菌 菌丝不伸入根部细胞, 真菌 菌丝体紧密地包围 植物幼嫩的根,形成菌套,有的向周围 土壤伸出菌丝,代替根毛的作用。外生菌根的 菌丝蔓延于根的外皮层细胞间,大部分生长于根外部。外生菌根能增加根系的吸收面积,外生菌根常可以在许多森林的树木根部发现,如松柏类、栎树等。这些外生菌根可以在 土壤中吸收水分和养分供给 植物利用,同时又能从植物根的分泌物中得到营养,这种 共生关系使得植物更加茂盛,有些树种在没有菌根共生的情况下表现出生长不良。

内生菌根是真菌的 菌丝体,主要存在于根的皮层薄壁细胞之间,并且进入细胞内部,不形成菌套。因此,具有内生菌根的 植物,一般都保留着根毛。内生菌根较普遍存在于各种栽培作物中,如玉米、棉花、大豆、马铃薯等。这类 真菌多属于藻状菌。它们侵入 植物根后向细胞中伸出球形或分枝状的吸器,从根外表看不出有 菌丝存在。

|  |

外生菌根

据估计,约有3%的 植物具有外生菌根,其中多数是乔木树种,包括 被子植物和 裸子植物,以 欧洲山毛榉和 松树的研究较为详细,其次是栎、桦及其它针叶树。

外生菌根的特点: 真菌 菌丝体紧密地包围 植物幼嫩的吸收根形成致密的鞘套,有些鞘套还 长出菌丝,取代了植物的根毛,部分菌丝只侵入根的 外皮层细胞间隙而形成特殊的网状结构,称为哈氏网,菌丝不进入皮层细胞之中。一种 植物的根上可以同时由一种或几种不同的 真菌形成外生菌根,它们之间的专一性一般较弱。形成外生菌根的 真菌多属于 担子菌中的 牛肝菌属、鹅膏属和蘑属,也有少数种类属于 子囊菌的 块菌目。

外生菌根能加强 植物对水分和磷、钾、氮、钙等 矿质营养元素的吸收,并向 植物提供生长素、维生素、 细胞分裂素、抗生素和脂肪酸等 代谢产物,促进植物生长。外生菌根还能提高植物对 病原菌侵染和对温度、干旱和过酸或过碱等极端环境的抗性。在这一共生体系中, 植物则为菌根 真菌提供了良好的生态环境和有机养料等。许多试验表明用外生菌根 真菌的纯培养体接种,在 树苗培育和荒山造林时有重要作用。在贫瘠的 土壤上,外生菌根的作用尤为明显。

内生菌根

丛枝菌根又称 泡囊-丛枝菌根(Vesicalar-Arbuscular)即VA菌根,是内囊霉科(Endogonaceae)的部分 真菌与 植物根形成的共生体系。 内生菌根(VA菌根)的特点是 真菌的 菌丝体主要存在于根的皮层细胞间和细胞内,共生的 植物仍保留有根毛。大多数农作物、 木本植物和野生 草本植物均具有 内生菌根,但由于缺乏明显的外部形态特征而常不为人们重视。VA菌根的少数根外 菌丝有厚壁的粗菌丝和薄壁的细小分枝菌丝两种,在粗菌丝上还可以形成薄壁小囊、 厚垣孢子、 接合孢子等。已知能与 植物共生形成VA菌根的 真菌都属于内囊霉科,主要有内囊霉属、无柄孢属、巨孢霉属和实果内囊属等9个属。由于它们具有与 植物共生的高度专一性,迄今尚未分离获得纯培养体。

② 丛枝菌根增加了根圏的范围,增加了根系对水分的吸收,提高 植物的抗旱能力,改善 植物营养条件。

③ 丛枝菌根在植物吸收养料中的作用:扩大根系吸收范围,提高了从 土壤溶液中吸收养料的吸收率。

④促进根圈微生物的 固氮菌、 磷细菌生长,并对 共生固氮微生物的 结瘤有良好的影响。

内外生菌根

是内生和外生菌根的在过渡类型,并具有两者的一些特征。对其共生的 真菌总体知之较少,主要分布于森林土壤中。

菌根菌和 植物间在共生作用中的生理分工为:植物为菌根菌提供定居场所,供给光合产物;菌根菌的 菌丝纤细,表面大,可扩大根系吸收面积,如1mg直径为10μm的菌丝的吸收功能,相当于1600mg直径为400μm的根;菌根菌能活化 土壤养分特别是有机、无机 磷化物,供植物利用;菌根菌合成某些维生素类物质,促进植物生长发育。

菌根功能

菌根的形成是一种 共生关系,因此栖地内植群的改变亦会对它产生冲,植群数量减少相对地 菌根菌的宿主也 就减少,因此许多菌根菌,尤其是囊丛枝菌根菌,在严重干扰的栖地中无法迅速入侵定殖,因为它们的孢子相对较大,较难藉由风力传播,而是由未受干扰栖地上 植物的根部移入。因此 菌根菌的种类也会随植群歧异度的变小而减少。菌根菌的 菌丝在 土壤结构中亦扮演了重要的角色,土壤结构攸关著迹地复育的成功与否,一些退化的 森林土壤之所以被认为不适合造林,多半系因为其 土壤结构改变所致。 内生菌根菌又可称为囊丛枝内生菌根菌,据研究指出, 至今大约70%的 植物与内生菌根菌共生。以往 内生菌根菌的研究多将焦点放在它能促进 植物生长的效应上,然而内生菌根菌接种于栖地复育或造林用的 苗木上,所产生的效益或许更能显示其重要性,菌根菌的共生增强了植物的抗旱力与抗病力,并改善了土壤结构。更有研究指出,植群的物种歧异度亦因而提高,促使整个 生态系的机能性更形完整。栖地遭到严重破坏后,阳性的 草本植物通常会最早侵入,它们通常都有较短的 生活史,并且对水分、养分的竞争力亦较强,由于具备这些优势,导致 杂草丛生的栖地中, 菌根菌缺乏宿主,而使得菌根菌数量亦减少,因此许多国外的 生态学家将菌根视为栖地复育是否成功的一部分。 或许我们会怀疑,既然 植物能与 菌根菌自然产生共生,为何不让栖地原生的菌根菌与栽植的 苗木形成自然的共生。然而现实的状况中,诸多的造林迹地及复育栖地,每每都是些生育条件极度恶劣的不良地。这些栖地由于森林火灾、 地震造成的崩塌,或长期的不当放牧等因素,皆会使 土壤中微生物消失,尤其是 菌根菌,而形成造林不易成功的恶地。

菌根的形成是一种 共生关系,因此栖地内植群的改变亦会对它产生冲,植群数量减少相对地 菌根菌的宿主也 就减少,因此许多菌根菌,尤其是囊丛枝菌根菌,在严重干扰的栖地中无法迅速入侵定殖,因为它们的孢子相对较大,较难藉由风力传播,而是由未受干扰栖地上 植物的根部移入。因此 菌根菌的种类也会随植群歧异度的变小而减少。菌根菌的 菌丝在 土壤结构中亦扮演了重要的角色,土壤结构攸关著迹地复育的成功与否,一些退化的 森林土壤之所以被认为不适合造林,多半系因为其 土壤结构改变所致。 内生菌根菌又可称为囊丛枝内生菌根菌,据研究指出, 至今大约70%的 植物与内生菌根菌共生。以往 内生菌根菌的研究多将焦点放在它能促进 植物生长的效应上,然而内生菌根菌接种于栖地复育或造林用的 苗木上,所产生的效益或许更能显示其重要性,菌根菌的共生增强了植物的抗旱力与抗病力,并改善了土壤结构。更有研究指出,植群的物种歧异度亦因而提高,促使整个 生态系的机能性更形完整。栖地遭到严重破坏后,阳性的 草本植物通常会最早侵入,它们通常都有较短的 生活史,并且对水分、养分的竞争力亦较强,由于具备这些优势,导致 杂草丛生的栖地中, 菌根菌缺乏宿主,而使得菌根菌数量亦减少,因此许多国外的 生态学家将菌根视为栖地复育是否成功的一部分。 或许我们会怀疑,既然 植物能与 菌根菌自然产生共生,为何不让栖地原生的菌根菌与栽植的 苗木形成自然的共生。然而现实的状况中,诸多的造林迹地及复育栖地,每每都是些生育条件极度恶劣的不良地。这些栖地由于森林火灾、 地震造成的崩塌,或长期的不当放牧等因素,皆会使 土壤中微生物消失,尤其是 菌根菌,而形成造林不易成功的恶地。

发现时期

1885年,德国 植物生理学家和森林学家Frank在研究中首次发现一些 真菌 菌丝与树木 根系正常地共生结合,并把他观察到的真菌与树木根系 共生体命名为“菌根”。“菌根”概念的提出是人们开始菌根研究的标志,Frank成为菌根学的奠基人。后来随着研究的深入,人们观察到许多 植物如兰科、 杜鹃花科植物、 悬铃木、 松树等都会以不同的方式侵染形成菌根。

功能影响

菌根菌的共生通常伴随著益菌产生,这些益菌可预防病原菌的侵害,因为这些益菌占据了根圈附近有利的生态地位,因此阻隔了病原菌的增生。 真菌菌丝的分泌物使 土壤粒子团粒化而改善了 土壤结构,而且当真菌 菌丝分解后,产生的 有机物质有利于土壤中分解细菌的存活,使得整个土壤中 微生物的组成达到动态平衡。然而在恶劣的 土壤条件下,也许 菌根菌最重要的功能在于改良土壤结构。 菌根最主要的功能在于增强 植物对 养分的吸收能力,尤其是磷肥,因为 磷本身具有不溶解性,在 土壤中常被固定,属较不易移动的离子,当根系周遭的磷耗尽,即产生养分缺乏的情况,而菌根所产生的 菌丝可伸展超出此区域,进而利用原本吸收不到的磷,然而许多 学者亦发现在土壤养分优沃的状态下,菌根的发育却是受到压抑的。 增进水分吸收能力以增强对干旱的抗性,则是菌根的另一项功能,学界已有许多的理论可用来解释它是如何产生作用的,它可能是藉由 磷浓度的调节而进行,藉由增加磷的吸收,亦促进水分的吸收与 蒸散作用;亦有人认为可能是 菌丝增加了 植物根部的吸收面积;此外也有报告指出可能是菌根使 植物产生了生长调节剂,而改变植物本身的生理机能,植物荷尔蒙产生于植物的生长点,菌根可促使植物增加生长点的数量,而这些植物荷尔蒙亦会对植物气孔的传导功能产生作用,因而影响植物体内水分移动的状况。

而 真菌在帮助植物时,亦能从植物体中获取生长所需的碳水化合物与氨基酸等,良好的 共生关系促使 菌根菌得以拓展迅速,其拓展进而增加植物抵抗逆境的能力,形成大自然中菌类与植物间相辅相成、密不可分的微妙关系。

菌根形成以后,可以明显地增加 植物对各种营养元素的吸收,如磷、锌、铜、氮、钾、锰、硫等元素的吸收,尤其是当营养元素储藏在 土壤复杂有机物中时, 植物主要依赖菌根获取营养。另外菌根 真菌能够调节 植物体内酶活性、改变 植物体内内源激素平衡状况、分泌 植保素等,从而改善植物营养和水分状况,提高 抗旱性、抗病性,促进生长,增加产量和改善品质。

不同 植物及植物的不同 发育阶段对菌根的依赖性不同。有些 植物必须有菌根的辅助才能存活,而有些植物形成菌根会生长更好。许多树种为专性菌根营养 植物,菌根是成功引种栽培的 必要条件。如南美洲波多黎各与1928年开始引种27种外国 松树均告失败,直到1955年把菌根土施用在一年生的湿地松苗上,引种才获得成功。 兰科菌根可以帮助 兰花微粒 种子发芽,即使形成 叶绿素后仍需要菌根为其提供部分营养元素。 水晶兰属的植物则是一种无 叶绿素,全靠菌根提供养分的植物,菌根 真菌是其生长发育不可或缺的。 欧石南类菌根则可以辅助杜鹃花、 蓝莓、欧石南等 杜鹃花科植物生长发育,提供抵抗 环境胁迫的能力。AM菌根可以提高月季、 樱花、 木槿等 花木的生长速度和开花率。

现美国、德国、日本等国家已经有部分“菌根制剂”生物肥料推出,用于逆境造林、垃圾山绿化,可以提高 苗木的成活率与生长势。菌根机制应用于菌根化 苗木培育是非常奏效的。尤其是 组培苗接种菌根可克服其生长缓慢的弱点,增加对环境的适应能力,缩短缓苗期,同时还可降低组培苗在未消毒 土壤中染病的机率。所以 组培苗菌根化将会成为培育优质种苗的重要途径和发展趋势。

菌根在促进 植物生长发育方面的重要作用今天已经得到充分肯定。1977年菌根研究目前在全世界备受关注。经济发达国家如美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国等都重视菌根的研究,发展中国家如印度、中国、马来西亚等也都在加紧研究和开发菌根。“绿化与菌根”已成为国际科学基金资助的7大领域之一。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。