类书

词语概念

基本信息

拼音:leì shū

注音:ㄌㄟˋ ㄕㄨ

基本解释

[encylopaedia;reference books with material taken from various sources and arranged according to subjects] 是我国古代一种大型的资料性书籍,辑录各种书中的材料,按门类、字韵等编排以备查检,例如《太平御览》《古今图书集成》。

引证解释

类书是指辑录各门类或某一门类的资料,并依内容或字、韵分门别类编排供寻检、征引的工具书。以门类分的类书有二:兼收各类的,如《艺文类聚》、《太平御览》、《玉海》、《渊鉴类函》等;专收一类的如《小名录》、《职官分记》等。以字分的类书,亦有二:齐句尾之字,如《韵海镜源》、《佩文韵府》等;齐句首之字,如《骈字类编》。

清阮葵生《茶馀客话·文章分类》:“《唐志》:类事之书,始於《皇览》。《通考》:类事之书,始於梁元帝《同姓名录》。 晁氏 亦云: 齐 梁 喜徵事,类书当起於此时。”鲁迅《而已集·魏晋风度及文章与药及酒之关系》:“《典论》的零零碎碎,在 唐 宋 类书中;一篇整的《论文》,在《文选》中可以看见。”

基本含义

定义

所谓类书,就是采摭群书,辑录各门类或某一门类的资料,随类相从而加以编排,以便于寻检、征引的一种工具书。

“类书”的体裁颇为特殊,《四库全书总目》子部类书类小序提到:“类事之书,兼收四部,而非经非史非子非集,四部之内,乃无类可归”,四库提要只是沿袭《隋书经籍志》的旧惯,将类书归入子部。也就是,“类书”不是经书也非史书,不是子书也非集书。

古人把著作分为经、史、子、集四部。类书“非经非史,非子非集”(《四库全书总目·类书类·小序》),不能算著作。何为类书?类书与四部是什么关系?千百年来,众说纷纭,纵观之,不外乎以下几种认识取向。一为同一关系:如唐李延寿、魏征《隋书·经籍志》将类书归子部杂家类;二为并列关系:宋郑樵《通志》,不用以往经、史、子、集四部旧的分类法,将古今书籍区别为十二类,类书为其中一类;明胡应麟主张把类书排除在“四部”之外,和佛经、道经,伪古书等别为一类;后晋《旧唐书·经籍志》把类书从子部杂家中分出,另标“类事”一类,欧阳修等《新唐书·艺文志》沿袭下来,至宋人编《崇文总目》改作“类书”沿用至今。三为附属关系:如明林世勤认为经、史、子、集都有类书,他以《五经通义》、《九经补韵》为经部类书,以《通典》、《会要》等为史部类书;以《白氏六贴》、《初学记》、《艺文类聚》等为子部类书;以《文苑英华》、《唐文粹》、《宋文鉴》等为集部类书;清章学诚主张按类书的不同内容分别附于经、史、子、集之后,如《文献通考》之类,他认为应附于史部之后。

古人把著作分为经、史、子、集四部。类书“非经非史,非子非集”(《四库全书总目·类书类·小序》),不能算著作。何为类书?类书与四部是什么关系?千百年来,众说纷纭,纵观之,不外乎以下几种认识取向。一为同一关系:如唐李延寿、魏征《隋书·经籍志》将类书归子部杂家类;二为并列关系:宋郑樵《通志》,不用以往经、史、子、集四部旧的分类法,将古今书籍区别为十二类,类书为其中一类;明胡应麟主张把类书排除在“四部”之外,和佛经、道经,伪古书等别为一类;后晋《旧唐书·经籍志》把类书从子部杂家中分出,另标“类事”一类,欧阳修等《新唐书·艺文志》沿袭下来,至宋人编《崇文总目》改作“类书”沿用至今。三为附属关系:如明林世勤认为经、史、子、集都有类书,他以《五经通义》、《九经补韵》为经部类书,以《通典》、《会要》等为史部类书;以《白氏六贴》、《初学记》、《艺文类聚》等为子部类书;以《文苑英华》、《唐文粹》、《宋文鉴》等为集部类书;清章学诚主张按类书的不同内容分别附于经、史、子、集之后,如《文献通考》之类,他认为应附于史部之后。

上述认识倾向引出诸多置疑与学术争议。《四库全书总目提要》批评胡应麟的分法是“无所取义,徒事纷更”;清张之洞编《书目答问》认为“类书实非子”,“丛书最便学者,为其一部之中可该群籍,搜残存佚,为功尤巨,欲多读古书,非买丛书不可。其中经、史、子、集皆有,势难隶于四部,故别为类”,将类书和丛书分别附子部和集部之后。英国学者以《永乐大典》为例,认为类书是中国古代的百科全书。1980年发表的《类书简说》指出“林世勤和章学诚的分类,反映出从前一般文士对于类书缺乏明确的概念”,并称道郑、胡氏而贬林、章氏的观点,均没有说清道理。《大学图书馆学报》2002年第4期发表《类书的类型与归类》,虽也注意到类书的工具性,却没有给类书下一个明确的定义。更遗憾的是作者在论述中也混淆了类书归部之争与对类书进行分类的议题,使类书的研究陷入误区。

《类书简说》批评林世勤所列的书目除《白孔六帖》等外,都不是类书,说“究竟什么叫类书大家却还没有给他下个科学的定义。所以同属一书,此以为是类书,彼以为非类书,互相乖异,说法不一”。接着举上个世纪三十年代邓嗣禹所编《燕京大学图书馆目录初稿·类书之部》把类书分为十门(类事门、典故门、博物门、典制门、姓名门、稗编门、同异门、鉴戒门、蒙求门、常识门)为例,认为这样分法避免了归入四部之争,而且细别门类,也比较清楚,却又自相矛盾,认为“分类过多,即难于周密;取材太泛,则义界不明”,为使类书的概念明确,特点显著,主张将类书概括为两大类:(一)汇编各种材料的一般类书,这是类书的正宗;(二)只辑一类内容的专门类书,此为类书的别体。

22年后《类书的类型与分类》一文重蹈旧辙:

该文明确肯定明代林世勤对类书的处理,却不自觉地混淆了归部之争与类书的划分,跑题更远。作者用大量的文字列举历代书目中的类书类型,感叹著录驳杂,错误、不全面;并突出介绍了《燕京大学图书馆目录初稿·类书之部》对类书的分类;重点推出了自己的主张,将类书区分为三种类型:类事类书、类文类书、事文并举类书。作者立即感到了困惑:“由以上列举类书类型可以看出,类书的内容五花八门,应有尽有,按类书内容特征去区分类书类型,是一件不胜其烦的事,如果细细去清查古代的典籍,譬如佛藏、道藏、农学、医学——我们还会发现更多的不同类书。”

上述议论均未抓住类书的特征,类书固然有汇编与专题之分,但“正宗”“别体”之说毫无道理,分类“义界不明”。类书类型与分类实质都是分类,只是划分的级别不一样,不必别出心裁。更糟糕的是两篇论述均回避了归部之争,步入歧途。

笔者认为:归部是概念内涵的争议,为本质属性之争,是必须的争议,有助于构建文献学理论,学术价值很高;将类书划分门类,是揭示概念的外延的逻辑方法,是不必要的争议,因为每一种属性都可以作为划分的标准,标准不一样,级别不同,划分的结果就不同。何况各种类书本身就自成一类;即使要划分类型,亦应遵循形式逻辑的划分规则。分类是一种逻辑方法,分项只是语言表达方法,依据一定标准划分出的子项应为全异关系,而不能为相容关系,交叉关系的概念不能并列使用。

功能

人们习惯于拿类书的似是而非的“模式”来判别类书,事实上约定俗成的类书模式并不存在;这也是互相乖异、说法不一、争议不止的原因之一。类书不仅仅有类事、类文之别;类字(尔雅)、类词(词源)、类语(古语精粹)、类书(丛书)都有。在信息传播飞速发展的网络时代,我们有必要重新审视和界定类书的本质属性及其功用,兹缕述如次。

类书,名词,其构词方式为动宾式;类,相似、类同、分类之意,活用作动词。所谓类书,即同类相似相关材料汇编之文献信息,以逻辑原理定义,类书就是搜集汇编同类资料,征引、检索、传播原著文献为目的的参考类工具书。类书与著作的关系如图所示:(略)

笔者认为类书具有三大功能:储存原始著述以备参考阅览,提纲契领便于引擎检索,分门别类便于采用传播。试以唐人所编类书《艺文类聚》第五十八卷《杂文部》内《纸》为证:

《东观汉记》曰:黄门蔡伦,典作上方,作纸,所谓蔡侯纸也。《董巴记》云:东京有蔡侯纸,即伦也。故名麻纸,木皮名谷纸,故网纸也。《三辅决录》曰:韦诞奏,蔡邕自矜能兼斯善之法,非流纨素,不妄下笔。夫欲善其事,必先利其器。罔张芝笔、古伯纸,及臣黑,皆古法,兼此三具,又得巨手,然后可以尽径丈之势,方寸之言。王隐《晋书》曰:陈寿卒,诏下河南,遣史赍纸笔,就寿门下,写取《国志》。

《东观汉记》曰:黄门蔡伦,典作上方,作纸,所谓蔡侯纸也。《董巴记》云:东京有蔡侯纸,即伦也。故名麻纸,木皮名谷纸,故网纸也。《三辅决录》曰:韦诞奏,蔡邕自矜能兼斯善之法,非流纨素,不妄下笔。夫欲善其事,必先利其器。罔张芝笔、古伯纸,及臣黑,皆古法,兼此三具,又得巨手,然后可以尽径丈之势,方寸之言。王隐《晋书》曰:陈寿卒,诏下河南,遣史赍纸笔,就寿门下,写取《国志》。

《渚宫旧事》曰:皇太子初拜,给赤纸、缥红纸、麻纸、敕纸、法纸各一百。《抱朴子》曰:洪家贫,伐薪卖之,以给纸笔。昼营园田,夜以柴火写书。坐此之故,不得早涉艺文,常乏纸。每所写,皆反复有字,人少能读。《文士传》曰:杨修为魏武主簿,尝白事,知必有反复教,豫为答数纸,以次牒之而行。告其守者曰:“向白事,每有教出,相反复,若案此弟连答之。”已而有风,吹纸乱,遂错误。公怒推问,修惭惧,以实答。

《晋阳秋》曰:刘弘为荆州刺史,每有兴发,手书郡国,丁宁款密,故莫不感悦,颠倒恭赴,咸曰:“公一纸书,贤于十部从事也。”《语林》曰:王右军为会稽令,谢公就乞笺纸,检校库中,有九万笺纸,悉以气谢公。沈约《宋书》曰:张永善隶书,又有巧思,纸及墨,皆自营造,上每得永表启,辄玩咨嗟,自叹供御者不之及也。[赋]晋傅咸《纸赋》曰:盖世有质文,则治有损益。故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策。夫其为物,厥美可珍。廉方有则,体洁性真。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以为此新。揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。[启]梁刘孝威《谢赉宫纸启》曰:臣与谢嘏,俱惭其圣,神之冲梯,实愧鲁般之巧;嘏之城垒,特无禽子之守。攻弱侮亡,其劳甚薄;策勋行赏,为渥过隆。虽复业殿凤衔,汉朝鱼网,平淮桃花,中宫谷树,固以惭兹靡滑,谢此鲜光。

这段文字列举了蔡伦造纸的传说,韦诞、陈寿、葛洪、杨修等人有关纸的故事和傅威、刘孝威的文章,把纸的多种材料集录在一起,与互联网网上的网页及类似网页的设置和相关文章的链接何等相若。从引题顺序看,酷似相关信息数据库的检索顺序,如《中国法律法规大全》——《WTO法律文件库》——《反倾销退税暂行规则》没有区别。然而,信息的相关度阻碍了人们的视线。例如:当我们键入“关键词”查找相关信息时,显示器会闪现我们需要的信息网页。打开它,消费之,继续点击类似网页,或打开附着其后的相关链接,也可参考信息,只是我们需要查找的信息内容的相关度的比例多寡。通常有些网站会在信息网页间用百分比标示。类书也有相关度的问题,这是前辈们产生概念淆乱,似似而非,顾此失彼,说法不一,不胜其烦的原因之一。了解了信息相关度的问题,似不应再入迷津。

重要性

中国历代有着不计其数的文献书籍,它们是文明历史源远流长的写真。在这些浩如烟海的书籍中,有一颗璀璨的明珠,它就是被称为中国类书之冠的《太平御览》。《太平御览》是北宋太平兴国二年(公元977年)三月,由李肪、扈蒙等人纂修的。当时的皇帝是宋太宗赵光义,由于政权较趋稳定,经济初现繁荣,他为安定民心,点 缀升平,以博崇尚文治之名,曾有官家修书的行动,在《太平御览》以后还有《太平广记》、《文苑英华》及他儿子真宗赵桓时期编的《册府元龟》合称为“ 宋汇部四大书”其中尤以《太平御览》为最早,于太平兴国八年(983)成书,历时六年。初名《太平总类》,因书写成后,皇帝每天读三卷,一年后阅览完,赐名《太平御览》。这是一部百科知识型的范围极广的类书。

类书是我国的一种传统的工具书,它是把古代书籍中的史实典故,名物制度、诗词文章、俪词骈语等资料按句或按段有选择地摘录下来,然后分门别类再结合一起,以便寻检和征引。类书又分为综合性的和专科性的,这主要以取材范围大小而定,《太平御览》属于综合性类书。这部书为一千卷,分五十五部,托《周易 .系碎》所述:“凡天地之数五十有五”,以示包罗万象之意。书中抄引上自古代、下至隋唐五代的经史百家之言,按时代先后排列,先列书名,次录原文,仅引用书籍就达千余种,其中有汉人传记一百种,地方志二百种,其门类繁多,广征博引,在类书中堪称 “空前”,所以被誉为“类书之冠”。更由于《御览》中所引录之书,十之八九已经失传,所以学 术价值极高,历来倍受人们珍视。

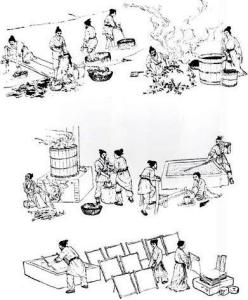

类书是辑录各种书籍中的有关资料,分门别类编排而成的工具书,具有百科全书的性质。古代的类书编排方法不很科学,有用分韵、分字等方法编排的。但是此类书很有用处,如可以根据所辑资料查找古代社会事物的原委、典章制度的沿革、文字掌故的兴废,或可用以校补古籍。

历代编纂的类书,计有六百多种,大多也已散失,2010年左右存世者约有二百种左右。按照取材范围,大致可以分为综合性类书和专门性类书两种。今择其最主要者分别介绍如下:

分类

类书按其内容和编排方式不同,有义系、形系、音系三类。义系类书就是按材料的义类分部编排,如天文、地理、人事类。每系中又分若干小类,如天文分有日、月、星、时等;时又分春、夏、秋、冬等。古代类书大多属此类。其中以取材范围分,有综合性和专科性两种。音系类书是从古书中摘取二至四字的短语,按末一字的韵编入某韵,主要供编纂字、词典找资料出处所用。如元代的《韵府群玉》、清代的《佩文韵府》。形系类书是字形编类,即将两个字组成的词语按其上一字归入同一字的类中,而举出包含这个词语的诗文篇目,如清代的《骈字类编》。其作用与音形类书略同。

古今类书

古代的类书与经、史、子、集密切相关,工具性、百科性特征十分明显,绝不是什么“杂抄”。明林世勤关于类书与经、史、子、集的关系的理解是那个时代的正确认识;唐韩鄂撰类书《岁华纪丽》序言指出“非惟鼓吹于诗风,抑亦条网乎事类”,十分有见地。不难想象,非电子化时代的先辈们治学是多么认真,对类书是多么倚重,难怪《类书流别·存佚》统计我国古代编纂类书有一千一百多种,这在中国文化史上不是“罕见现象”,而是“普遍现象”,有其必然性。

类书不是古人的专利,没有约定俗成的模式 ;随着时代的进步,认知视野的拓宽,信息载体的变革,类书的内涵和外延也在丰富和延伸。就广义而言,词典、丛书、中图法、相关文献数据库等应不应视为类书,不言而喻。狭义类书历朝历代并无定论。我们可以将古代的类书理解为非电子化时代的同类信息“数据库”。必须指出,信息载体(甲、骨、金、石、竹、木、帛、纸、电脑)的变革和“写入”方式的变化(刻、镂、书、印、输入)不能作为区分类书与著作的依据;派生性、集藏性、工具性是类书最根本的属性,从中我们看到了文化传播的历史性变革与链接。

有人抱怨“中国古代目录学研究,无论是其价值取向,还是概念范畴及其表达深度,方法都未能超出20世纪前期的水平,不能满足当代文化的期待,没有构成严格意义上的现代学科”,“不能提供独特的意义创造,而受到当代文化的冷落”,并开出药方:“不能再使用前辈们的学术概念和致思取向,必须完成研究语言的现代转向”,以摆脱古代目录学的“颓势”,恢复昔日“学子所重,几埒国学”的“显学地位”(《图书馆杂志》2002年第6期)。笔者拙此议题,与上述言论不谋而合。

作用

简介

类书最初是供封建帝王了解治国策略、士子应付科举之用。随着时间的流逝,类书原来的意义越来越淡漠,在保存文献等方面的作用越来越明显。现代学者认为类书的作用主要二:

保存资料

类书在编纂过程中,大多直接采录原始文献。由于兵火水灾等因素,一些图书因此失传。由于类书中保存了有关资料,通过辑录佚文,往往能再现图书内容。如《太平广记》中引用古书达500多种,多数已失传,许多珍贵资料正是由于《太平广记》的引用而得以保存。由于在流传和翻刻中容易形成讹误,利用类书中保留的原始文献,也有助于校勘异文。如鲁迅曾用《艺文类聚》、《初学记》等类书校勘《嵇康集》。

查考资料

类书按类编排,非常方便查考有关资料。如《太平广记》、《文苑英华》等类书中收录了历代的小说、诗文作品,有助于查找文学方面的资料。《古今图书集成》等综合性类书汇集各专题方面的资料,类似于百科辞典,从中可查找到事物起源、诗文典故、诗词文句、名物制度等资料。解放后新编的一些类书,汇集古今书籍中资料,同样方便读者查找。

举例

我国古代类书之祖,当首推魏时之《皇览》。就据《三国志·魏志·文帝纪》载:魏文帝曹丕时“使诸儒撰集经传,随类相丛,凡千余篇”。此书早已散佚,后世虽有一些辑佚本,但所存不多,难以窥其全貌。六朝时期也有很多类书,如北齐后主武平三年敕撰的《修文殿御览》,卷佚很多,为唐、宋类书所取,今已佚。另如齐、梁间的《古今同姓名录》、梁朝的《华林遍略》等皆是。

唐代官修类书有三部,即欧阳洵等奉敕撰《艺文类聚》,许敬宗等奉敕撰《文馆词林》,徐坚奉敕撰《初学记》。私撰的有二部:虞世南撰《北堂书抄》和白居易撰《白孔六帖》。

《艺文类聚》,唐高祖时编,100卷。该书从1400多种古籍中分类摘录,分岁时、政治、产业等48部,事实居前,诗文列后,内容丰富。其中征引的古代典籍,今多散佚,为我们保存了不少珍贵材料。

《文馆词林》,唐高宗时编。1000卷。分类编纂自先秦到唐代各体诗文。原书北宋时已散佚。流传在日本的残本约有数十卷,其中大部分已重新传入我国。各残卷分别有《佚存丛书》《粤雅堂丛书二编》《古逸丛书》《适园丛书》等刻本。

《北堂书钞》,是唐初的虞世南任隋朝秘书郎时编辑。160卷。该书从当时各类书籍中摘录名言佳句,凡852类,供当时作文采摭词藻之用。

《太平御览》,1000卷。宋太平兴国二年(977年)下诏命李昉等人编修,历时八年而成。初名《太平总类》,太宗令人日进三卷阅览。“此书千卷,朕欲一年读遍”,故改题今名。又简称“御览”。是书分55门,各门之下又分若干类,有些类下又有子目,大小类目共计约5474类。《御览》征引古书1690余种。可见其不仅是一部重要的综合性资料工具书,而且是保存古代佚书最为丰富的类书之一。

《太平广记》,全书500卷,目录10卷,取材于汉代至宋初的野史小说及释藏﹑道经等和以小说家为主的杂著,属于类书。宋代李昉﹑扈蒙﹑李穆、徐铉、赵邻几、王克贞、宋白、吕文仲等12人奉宋太宗之命编纂。开始於太平兴国二年(977),次年完成。

《册府元龟》,1000卷。宋真宗命令王钦若、杨亿等辑。始于景德二年(1005年),历时八年于太中祥符六年即1013年修成。分31门,1104门。将历代事迹,自上古至五代,分门顺序排列。所采以史籍为主,间取经、子引文多整章整节,对宋以前史辑的校勘工作有较高价值。

《山堂考索》一名《群书考索》,212卷。南宋章如愚私撰。共分46门,所引经史百家之书,都附有辑书人的断语。

《玉海》,200卷。南宋王应麟私撰。分天文、地理、官制、食货等21门。该书对宋代史事大多采用《实录》和《国史日历》,有较高的史料价值。卷末还附有《辞学指南》四卷,并有辑者所作《诗考》及《诗地理考》等13种。

明清两代官修和私辑的类书更是汗牛充栋。这里只介绍两部最富代表性的类书──《永乐大典》和《古今图书集成》。

《永乐大典》,22937卷,11095册,字数三亿七千万左右。明成祖永乐元年(公元1403)诏令大臣解缙编纂《文献大成》,次年竣工。永乐三年,再令重修,永乐六年修成,命名为《永乐大典》。该书集中图书八千余种,依洪武正韵将有关资料整编。其体例是“用韵以统字,用字以系事”,即以洪武正韵为纲,按韵分列单字。每一单字下详注音韵训释,录有篆隶楷草各种字体,字下将有关人物事件、制度名物、山川河流、天文地理、诗词歌赋、号令文章,随字所含之类收载。《永乐大典》篇幅浩繁,内容十分丰富,保留了不少古籍。可惜正本毁于明末,副本也在八国联军侵入北京时被洗劫,现仅存七百余卷。

《古今图书集成》。清康熙时陈梦雷等编。康熙四十五年书成,赐名《古今图书集成》。雍正时复命蒋廷锡等重新增删润色。原书分六编,三十四志,修订后的该书改为三十二典,6109部仍旧,共一万卷。全书体例以六汇编为总纲(历象、方舆、明伦、博物、理学、经济),各编下分典,计三十二典。典下分部,凡六千余。部下又分别列有汇考,总论、图表、列传、艺文、造句、纪事、杂录、外篇等细目。所引图书资料,一律注明出处。《古今图书集成》卷帙浩翰正如雍正所称赞:“贯穿古今,汇合经史,天文地理,皆有图记。下至山川草木,百工制造,海西秘法,靡不备具。洵为典籍之大观。”为世界文化史上所罕见。

类别

综合性类书

(1)北堂书钞 唐虞世南编,清孔广陶再校。这是我国现存的最早的一部类书,成书于隋朝大业年间(公元605至618年)。全书共一百六十卷,分帝王、后妃、政术、形法、封爵、设官、礼仪、艺文、乐、武功、衣冠、仪饰、服饰、舟、车、酒食、天、岁时、地等十九部,部下再分类,共八百五十二类。类下先摘引句作标题,标题下引录古籍。本书记载了隋以前的一些可贵资料,对于研究历史、辑佚和校勘古籍有相当价值。缺点是有的引文未注明出处,文句也不太完整。有光绪十四年(公元1888年)南海孔氏刊印本。

(2)艺文类聚唐欧阳询等编。该书是我国现存最早的一部完整的官修类书,成书于唐朝武德七年(公元624年)。全书一百卷,分天、岁时、地、州、郡、山、水、帝王、人、礼、乐、职官、政治、刑法、杂文、战伐、产业、衣冠、食物、杂器物、巧艺、方术、百谷、鸟、兽、鳞介、祥瑞、灾异等四十五部,部下分目。如天部分天、日、月、星、云、风、雪、雨、霁、雷、电、雾、虹等。全书共有七百三十余目。每目之下,先录记事,即摘录经、史、子等书籍中的有关资料;后录有关诗赋赞表。征引古籍一千四百余种。这些古籍今多散佚,此书可用以辑佚校勘。有汪绍楹校本,中华书局一九六五年出版,上海古籍出版社一九八二年新片。

(3)初学记唐徐坚等编。三十卷,分天、岁时、地、州郡、帝王等二十三部。部下分子目,共三百一十三个子目。子目下,先为“叙事”,编引有关记述:次为“事对”,选编有关对句。后为“诗文”,节引有关讲诗文。本书虽然卷帙不大,但选材谨严,且皆为隋以前古藉,亦很有参考价值。有中华书局一九六二年版本。许逸民编《初学记索引》,可备查。

(4)白孔六帖 由唐白居易《白氏六帖事类集》与宋孔传《六帖新书》两书原各三十卷,合编后,析为一百卷,并用今名。体例同《北堂书钞》,分一千三百八十七个门类。一门类前,标有“白”字的,是白书原文;标有“孔”字的,是孔书原文。每一门类采录古籍中有关史事、成语典故等,有一定史料价值。但录文很少注出处。有明刊本。

(4)白孔六帖 由唐白居易《白氏六帖事类集》与宋孔传《六帖新书》两书原各三十卷,合编后,析为一百卷,并用今名。体例同《北堂书钞》,分一千三百八十七个门类。一门类前,标有“白”字的,是白书原文;标有“孔”字的,是孔书原文。每一门类采录古籍中有关史事、成语典故等,有一定史料价值。但录文很少注出处。有明刊本。

(5)太平御览宋李昉等编,成书于宋太宗太平兴国时。初名《太平编类》(又名《太平总类》)。全书一千卷,约五百万字。共分五十五部,四千五百五十八类,按天、地、人、事、物顺序编排。类下编排资料以经、史、子、集为序,均先书出处,再录原文。征引广博,多至一千六百九十种,保存了大量古代有关政治、经济、文化、自然博物等各方面资料。引用资料比较完整,可据以考订史事,辑校散佚。但此书校订欠精,颇有讹谬之处。有中华书局一九六○年版本。钱亚新编《太平御览索引》和燕京大学引得编纂处编《太平御览引得》可备查。

(6)山常考索 南宋章如愚编,又名《群书考索》,共四集,二百一十二,四十六门。门下分类,类下再分子目。征引丰富,考据亦精,对于南宋以前各类事物,尤其是政治制度,记述较详。有明正德慎独斋刊本。

(7)玉海 南宋王应麟编。二百卷,附《词学指南》四卷。分为天文、地理、帝学、圣文、艺文等二十一门。门下分类,共二百四十余类。每类之下以事物或图书名字作为标目。纪事以年代为序,略古详今,并有考异。虽然帙浩大,却条理有序。所辑资料,自经、史、子、集至人物传记,无所不包。尤其是宋代掌故,多录自《实录》、《国史》、《日历》诸书,为后世学者所推崇。有清光绪九年(以元1883年)浙江书局重刑本。

(8)永乐大典(残本)明角缙、姚广孝等编。永乐元年至二年(公元1403至1404年),编成初稿,名《文献大成》。后经修订,至永乐六年成书。改用今名。共二万二千八百七十七卷,凡例、目录六十卷,一万一千零九十五册,三亿七千多万字。采集古籍七、八千种,按“洪武正韵”韵目编排,“用韵以系字,用字以系事”。依次录有关天文、地理、人事、名物,以至奇闻异见、诗文词曲等。元代以前的秘册佚文,往往一字不易地全行录入,许多古籍赖此得以保存,对于辑佚、校勘的价值极大。该书只有抄本,正本世藏于文渊阁,副本藏于皇史宬。正本约毁于明亡之际,副本的大部分为八国联军焚毁,有些被劫到外国,2010年止存世者仅有八百多卷。中华书局根据历年征集到的七百三十卷,影印出版。

(9)渊鉴类函清张英等编。该书以明俞安期《唐类函》所录仅至唐初,于是以其为基础,博采初唐至明嘉靖年间的古籍,又补其缺略,荡成巨编。成于康熙四十九年(公元1710年)。全书四百五十卷,总目四卷,卷数比《太平御览》少一半多,但内容却多出一倍。共分四十五部,部下分类,类下先叙总类、释名、沿革、次叙典故,再录对偶、摘句,最后录诗文。资料详备,编排得体,所用资料,均详注出处,使用方便。有一九三二年扫叶山房影印同文书局本。

(10)古今图书集成清康熙时陈梦雷编,雍正时蒋廷锡校补,初名《汇编》,后改称,《钦定古今图书集成》。全书一万卷,目录四十卷,一亿六千多万字。分为历象、方舆、明伦、博物、理学、经济等六编。汇编下分为典,共三十二典。典下分部,共六千一百零九部。部下设汇考、总论、图表、列传、艺文、纪事、杂录、外编等项。内容丰富,收录广博,体例较完备,包括政治、军事、经济、文化、科技等各方面资料,是很有使用价值的工具书。但亦有删节不当。错字、漏字等问题。雍正四年,以铜活字排印,仅印六十四部。今有上海中华书局一九三四年影印雍正铜活字体,附《考证》二十四卷。

宋祝穆编、元富大用续编、祝渊再续编《古今事文类聚》。

宋潘自牧编、明王嘉宾补遗《记纂渊海》。

宋陈元靓编、明钟景清增补《事林广记》。

宋谢维新编、虞载续编《古今合璧事类备要》。

明陈耀文编《天中记》。

明彭大翼编《山堂肆考》。

明俞安期汇纂、徐显卿校订《唐类函》。

专门性类书

(1)册府元龟 宋王钦若、杨亿等编。成书于宋真宗大中详府(公元1013年),原名《历代君臣事迹》,后改今名。全书九百四十字,比《太平御览》多一倍。分帝王、列国君、宗室、外戚、将帅、台省、邦计、国史、学校、刑法、牧守、总录、外臣等三十一部,部下分一千一百零四门。部、门之下都“序”,述其要旨。所录材料,采自“正经”、“正史”及唐、五代的诏令、奏议等,兼及《国语》、《战国策》、《淮南子》、《修文殿御览》等书。引文多整篇节照录,具有较高的史料价值。但取材范围较窄,内容仅限于政治制度和君臣事迹等方面。有中华书局一九六○年影印本,精印共十二册。

(2)三才图会明王圻与其子王思义编。共一百零卷,分天文、地理、人物文史、草木、鸟兽等十四门,主要汇辑诸书图谱,并附以文字说明,“采摭浩博”。但内容比较冗杂,对事物源流也没有详加考析。有清光绪时刻木。

(3)图书编明章潢编。专门汇辑书图谱,成书于明万历十四年(公元1585年)。原名《论世编》,后改今名。共一百二十七卷,分经义、天文、地理、人道四类、末二卷“易象类编”和“学诗多识”为附录性质,与图谱无关。内容丰富,条理分明,书类《三才图会》,但考证较精详。其中地理、人道二类,多反映明代政治和社会情况,可补史志之缺。有明万历时刻本。

(4)格致镜原清陈元龙编。共一百卷,分乾象、坤舆等三十类,类下分目,共八百八十六目,包括天文、地理、建筑、器用、动植物等,“采撷极博”,体例井然,为研究我国古代科学技术和文化史的重要参考书。有光绪二十二年(公元1896年)上海积山书局石印本。

(5)佩文韵府 清张玉书等编。以元代阴明夫《韵府群玉》和明代凌隆《五车韵瑞》为基础,于康熙五十年(1711年)增补而成。共四百四十四卷,依《平水韵》一百零六韵分为一百零六部,以单字统词语,尽量列古书用例,后列“对语”、“摘句”,都注出处。本书收罗极富,所收词藻典故一百四十余万条,是一部供查找文章典故和韵藻丽句用的大型类书兼韵书。但资料多辗转抄来,错误较多,所引诗文也多不出处。一九三七年商务印书馆影印本附有头四角号码索引,便于检索。另有《韵府拾遗》一百一十二卷,是本书的补编。

(6)子史精华清吴士玉等编。专采子、史部及少数经、集部书中有关社会情况、自然知识、学术文化等方面的名言隽句汇编成册。始编于康熙六十年(1721年),成书于雍正五年(1727年)。共一百六十卷,分天、地、帝王、文学、器物等三十部,部下分类,共二百八十类。各类之中收名言隽句,每条以句中精要词语作标题,以原文和注释分双行夹注于下。本书采辑宏富,考核精良,句中引文裁剪得宜,连贯完整,并详注出处。有光绪时蜚英馆石印本。

(7)其他常用专门性类书十一种:

宋吴淑撰《事类赋》。

宋高承编、明李果订《事物纪原》。

宋陈元靓编《岁时广记》。

宋王应麟编《小学绀珠》。

元阴时夫编、梁辀校正《群书类编故事》。

明冯应京编《月令广记》。

明凌迪知编《万姓统谱》。

明徐元太编《喻林》。

明冯琦原编、冯瑗等整理《经济类编》。

清何灼等编《分类字锦》。

清梁章巨编《称谓录》。

清方中德编《古事比》。

清宫梦仁编《读书纪数略》。

清纳兰永寿增补《事物纪原补》。

清汪汲编《事物原会》。

清秦嘉谟编《月令粹编》。

清黄葆真增辑《事类赋统编》。

清魏崧编《壹是纪始》。

区别

与百科书比

将类书视为古代百科全书未尝不可,但不能与现代百科全书相提并论,正如西方现代百科全书与古代百科全书也远不是一回事了。

一是编纂方式不同。类书是辑录原始资料,重在资料性,是原始资料的汇集。百科全书是根据已有的资料进行加工整理,是对已有知识的加工、整理和浓缩,反映了编纂者本人的知识水平。

二是编排方式不同。类书是根据原始资料分类进行编排,通过分类编排反映原始资料之间的内部联系。百科全书则是以条目的字顺进行编排,条目之间通过索引反映内部之间的联系。

三是内容有别。类书一般侧重于文史资料,而百科全书以反映人类全部知识为己任,对自然科学方面的知识更为重视。

四是后期工作不同。类书编纂完成以后,一般很少进行补充或修订。而百科全书有连续修订制度,一般每隔5到10年要进行一次全面修订,保证知识的准确性。

此外,百科全书有完备的索引体系、部分条目有参考书目指引读者进一步阅读等,也是类书不具备的。因此从根本上讲,类书与百科全书不是同一种工具书。

不同于丛书

所谓「丛书」就是将原属单行流传的书籍,依照一定的原则、体例汇编为一部大书,再题以概括的总名,以便成套保存下来。南宋末年编纂的《儒学警悟》、《百川学海》是现今公认的丛书始祖。此后,类编群籍,总括篇章,似乎已成为丛书编纂的基本体例。明人踵武前贤,丛书有很大的发展,出现了多种形态、不同内容的汇刻书籍。直至清代,我国丛书的编刊始迈入全盛的时期,由于文化事业受到普遍的重视,从朝廷官修巨帙的《四库全书》,到民间个人编撰的丛刊汇编,无论在质与量方面,都是超越以往的。

丛书是在一个总书名下汇集多种单独著作为一套,并以编号或不编号方式出版的图书。它通常是为了某一特定用途,或针对特定的读者对象,或围绕一定主题内容而编纂。一套丛书内的各书均可独立存在,除了共同的书名(丛书名)以外,各书都有其独立的书名;有整套丛书的编者,也有各书自己的编著者。一套丛书一般有相同的版式、书型、装帧等,且多由一个出版者出版,除少数丛书一次出齐外,多数为陆续出版。丛书在我国古典文献中占有重要的地位,对保存古籍文化曾起过积极作用。

丛书与类书不同:类书是在搜集大量文献资料的基础上,分门别类整理成为类似今天百科全书式的工具书;丛书是将原来属于单本流传的书籍,汇编成一部大书,题以概括的总名,成套传存古籍,以供人们检阅。丛书收书不等,一部丛书多者辑书达数千种以上,如《丛书集成初编》,收书4107种;少者只有2种,如郭子章《辑秦汉国记》,仅收《三辅黄图》与《西京杂记》二书。

类书与丛书有一个明显的共同点,就是直接取材于众书,并且以原貌呈现,没有臆改篡乱的情形。而二者不同之处,则是丛书没有特定的编纂体例,只是将多种著作编印在一起,原书仍各自独立;至于类书则是由各书中择抄材料,分类编次。

类书与丛书均是古代典籍中的重要部份,也是先人智能结晶,它们为文化平添了绚烂的光彩,也为文明的进步,留下了最佳的见证。

总而言之,“类书”之所谓“类”,是取分类纂集的意思;而丛书之所谓“丛”,是总括、聚集与众多的意思。像四大名著、四书五经放在一起就被成做一套书。

丛书,或称丛刊、丛刻、汇刻书、套书,是把各种单独的著作汇集起来,给它冠以总名的一套书。其形式分为综合性的和专门性的两种。

中国的丛书,一般认为始于南宋,俞鼎孙、俞经的《儒学警语》可算为丛书的鼻祖,它刻于1201年,以后各代多有编纂,比较有名的丛书如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等。其中《四库全书》的部头之大,堪称中国古代丛书之最,共收书三千五百零三种,七万九千三百三十七卷,约九亿九千七百万字。当时,《四库全书》没有刻印,全书只缮写七部。曾分藏于清代的七大藏书阁。

查找古代丛书目录及其子目,最完备的工具书是《中国丛书综录》,还有《丛书大辞典》、《丛书子目索引》、《丛书子目书名索引》等。

在古代,丛书多为综合性的丛书。随着科学文化的发展,各种专门性的丛书相继出现。如今,全国各出版社都注意了出书的系统性和完整性,加强了丛书的出版。

五【现代的类书】

现代也常常采用类书的形式汇编资料,如《中国历代文献精粹大典》、《中国思想宝库》等。尤其是正在编纂的《中华大典》,收录上自先秦,下迄“五四”时期的历代典籍,是对历代典籍的全面、系统、科学的分类整理。该书的规模将远远超过《永乐大典》和《古今图书集成》。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。