多灶性运动神经病

疾病概述

英文名:multifocalmotorneuropathy

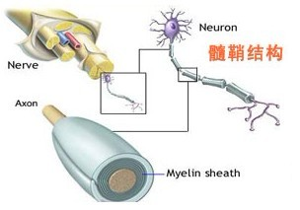

多灶性运动神经病(multifocalmotorneuropathy,MMN)又称多灶性脱髓鞘性运动神经病。是近年来被认识的一种少见的脱髓鞘性周围神经疾病。1985~1986年,Parry等和Roth等人几乎同时报道了4例纯运动性神经病,其临床表现为进行性非对称性肢体无力,以远端受累为主,电生理特征是在运动神经上存在持续性多灶性传导阻滞(conductionblock,CB),而感觉神经没有或只有很轻的受累。1988年,Pestronk等首次报道此病患者血清中抗神经节苷脂GM1抗体水平升高,并对免疫治疗有反应。自此以后,多数学者认为此病不同于慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(CIDP)和运动神经元病,而是一种单独的疾病,称之为多灶性运动神经病。早在1982年,Lewis等就报道了5例临床和电生理特征与此相类似的运动感觉性神经病,2例经皮质类固醇治疗后症状改善,目前多数学者认为这些病例为CIDP的变异型,它与MMN的不同点是前者有感觉神经受累,且对皮质类固醇治疗有效。到目前为止,全世界报道的MMN已超过300例。

多灶性运动神经病(multifocalmotorneuropathy,MMN)又称多灶性脱髓鞘性运动神经病。是近年来被认识的一种少见的脱髓鞘性周围神经疾病。1985~1986年,Parry等和Roth等人几乎同时报道了4例纯运动性神经病,其临床表现为进行性非对称性肢体无力,以远端受累为主,电生理特征是在运动神经上存在持续性多灶性传导阻滞(conductionblock,CB),而感觉神经没有或只有很轻的受累。1988年,Pestronk等首次报道此病患者血清中抗神经节苷脂GM1抗体水平升高,并对免疫治疗有反应。自此以后,多数学者认为此病不同于慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(CIDP)和运动神经元病,而是一种单独的疾病,称之为多灶性运动神经病。早在1982年,Lewis等就报道了5例临床和电生理特征与此相类似的运动感觉性神经病,2例经皮质类固醇治疗后症状改善,目前多数学者认为这些病例为CIDP的变异型,它与MMN的不同点是前者有感觉神经受累,且对皮质类固醇治疗有效。到目前为止,全世界报道的MMN已超过300例。

流行病学: 目前尚未查到权威性的较全面的发病率统计学资料。本病1985年由Parry首先报道男性好发,男女比例为4∶1;好发年龄为20~50岁,15~70岁均可发病。目前世界各地报道已达300余例,国内王力军报道6例。尽管本病临床少见,但因为是一种可治疗的周围神经病,因而近年来备受关注。

病因

关于本病的病因所知甚少。目前推测可能与空肠弯曲菌感染有关,可能空肠弯曲菌的脂多糖成分(LPS)有诱导抗神经节苷脂抗体产生的作用。至少有两点证据表明本病的发生与自身免疫有关,一是部分患者血清抗神经节苷脂GM1抗体升高,二是相当一部分患者对免疫抑制药(静脉用免疫球蛋白和环磷酰胺)治疗有效。

临床表现

1.起病隐匿少数病人可为急性或亚急性起病。好发年龄为20~50岁,男性多见男女比例为4∶1。

2.其中90%的患者以肢体远端起病,且主要累及上肢早期以肌无力为主双侧可不对称,分布的区域多与桡神经、尺神经和正中神经支配的范围一致,晚期可出现肌萎缩。2/3的患者可有肌束颤动和肌肉痉挛。

3.少数病人可有一过性的肩部疼痛和轻度的感觉异常,但无肯定和恒定的感觉障碍。

4.腱反射多正常或减弱,偶见腱反射活跃。无锥体束征。脑神经和呼吸肌受累罕见。

5.神经肌电生理检查显示其特征性的改变为持续性多灶性部分性运动传导阻滞后者是指在肢体的近端和远端选择两点,分别刺激运动神经,所产生的复合肌肉动作电位的幅度和面积降低,下降幅度多大于20%有时可高达70%以上,且不伴异常短暂分散相。传导阻滞可同时发生于多条周围神经或同一条神经的不同节段在尺神经正中神经和桡神经容易检测到传导阻滞。

6.实验室检查有血清肌酸激酶(CK)轻度增高,少数患者脑脊液蛋白可有一过性轻度升高。20%~84%的患者血清抗神经节苷脂(GM1)抗体阳性。国内报道6例血清GM1抗体明显升高4例,另2例轻度升高。

检查

1.实验室检查

血清磷酸激酶轻度或中度升高,脑脊液可见高滴度抗GM1抗体阳性。

2.周围神经活检

显示其特征性的改变为持续性、多灶性、部分性运动传导阻滞,后者是指在肢体的近端和远端选择两点,分别刺激运动神经,所产生的复合肌肉动作电位的幅度和面积降低,下降幅度多大于20%,有时可高达70%以上,且不伴异常短暂分散相。传导阻滞可同时发生于多条周围神经或同一条神经的不同节段,在尺神经、正中神经和桡神经容易检测到传导阻滞。

诊断

(1)缓慢进展或阶梯样进展的局限性非对称性肢体无力,即至少有两条以上运动神经支配区受累,且症状持续大于6个月,如果症状和体征只见于一条神经支配区,只诊断为可能MMN;

(2)无客观的感觉障碍,除了下肢可见轻微的震动觉异常。

临床支持标准:①主要累及上肢;②腱反射减弱或消失;③颅神经不受累;④受累肢体可见痛性痉挛和束颤;⑤免疫抑制剂对功能障碍和肌力有改善作用;

排除标准:①上运动神经元体征;②有明确球部受累;③感觉障碍严重;④最初数周内出现弥漫性对称性无力。

2.电生理标准

确诊的运动传导阻滞:

(1)无论神经(正中神经、尺神经和腓神经)节段的长度如何,复合肌肉动作电位(CMAP)负峰面积近端与远端相比减少≥50%。对有运动传导阻滞的节段的远端部分刺激时,CMAP负峰波幅必须>正常低限的20%且>1mV,且CMAP负峰时限近端与远端相比增加必须≤30%。

(2)很可能的运动传导阻滞:上肢跨越长节段(如腕到肘或肘到腋)的CMAP负峰时限近端与远端相比增加≤30%时,CMAP负峰面积减少≥30%;或上肢跨越长节段(如腕到肘或肘到腋)的CMAP负峰时限近端与远端相比增加>30%时,CMAP负峰面积减少≥50%。

鉴别诊断

1.与慢性吉兰-巴雷综合征(CIDP)健康搜索的鉴别二者的神经活检病理均表现为髓鞘脱失和施万细胞增生,神经电生理检查均有神经传导速度的改变对免疫抑制药尤其是环磷酰胺和静脉注射免疫球蛋白反应良好,二者容易混淆。但CIDP临床上有客观而持久的感觉障碍MMN的感觉症状少且轻微。MMN可有腱反射活跃和肌束颤动,而CIDP无此体征。CIDP的脑脊液蛋白升高明显而持久MMN多正常或轻微升高。CIDP对泼尼松反应良好而MMN多对泼尼松治疗无效。抗GM1滴度升高常见于MMN,很少见于CIDP神经活检CIDP有明显的炎细胞浸润,而MMN无。

2.与肌萎缩侧索硬化症(ALS或SMA)的鉴别MMN有时因有明显的肌无力和肌萎缩伴肌束颤动,腱反射亢进,容易与ALS或SMA混淆。运动神经活检发现脱髓鞘改变及IVIG试验性治疗有效支持MMN,磁共振光谱有皮质乙酰天冬氨酸缺失及运动皮质磁刺激发现中枢运动传导损害提示ALS。

并发症

治疗

预后

病症级别

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 淀粉样变性周围神经病

下一篇 单神经病与神经丛神经病