包涵体肌炎与遗传性包涵体肌病

病理病因

一、发病原因

s-IBM确切的发病机制至今未明。Chou曾怀疑包涵体为一黏病毒产物,且后来发现该包涵体能与麻疹病毒抗体结合,但有关s-IBM与病毒感染间的关系至今未得到肯定。

s-IBM确切的发病机制至今未明。Chou曾怀疑包涵体为一黏病毒产物,且后来发现该包涵体能与麻疹病毒抗体结合,但有关s-IBM与病毒感染间的关系至今未得到肯定。

Arahata采用免疫电镜方法对s-IBM的免疫机制进行研究,结果发现s-IBM中单核细胞对非坏死纤维的侵入以及肌内膜的单核细胞浸润,均较多发性肌炎(PM)、皮肌炎(DM)和进行性肌营养不良Duxhenne型(Duchenne muscular dystrophy,DMD)多见。提示s-IBM可能与自身免疫异常有关。

二、发病机制

Oidfors对s-IBM线粒体DNA(mtDNA)的分析研究中发现,约有47%的s-IBM有多发性mtDNA缺失。mtDNA的这种改变不能用年龄或继发于炎症等因素来解释。DiMauro认为s-IBM出现多发性mtDNA缺失可能由核DNA与mtDNA间的联系中断所致,并认为线粒体的这一改变在肌肉变性和无力的病因方面起着重要作用。

在s-IBM的发病机制研究中,肌核的改变尤其是核基质的改变越来越受到重视。Nonaka提出在伴有镶边空泡的肌病中如s-IBM、DMRV、眼咽型肌营养不良、SjÖgren综合征等,往往同时有显著的肌核改变,表明两者在病理生理机制方面存在某些联系。Karpati通过超微结构观察发现肌核内管状细丝包涵体、核崩解以及由此形成的镶边空泡等s-IBM特征性病理改变均与肌核有关。

Askanas等采用金免疫定位的方法在空泡纤维内发现多种类似于Alzheimer病患者脑内出现的异常蛋白质。这些蛋白质包括β淀粉样物质、β淀粉样物质前体蛋白、泛蛋白(u-biquitin)、朊蛋白(PrP)、Tau蛋白、α-抗凝乳蛋白酶(α-antichymotrypsin)及载脂蛋白E(Apo E),PrP-mRNA和β-APP-mRNA也增加。一些mRNA的过度表达和异常蛋白的产生提示肌核DNA有异常。

总之,一旦肌核改变,作为s-IBM的起动病因得到证实,那么s-IBM的炎症性改变就可能是一种继发反应。

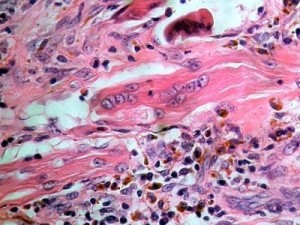

(1)镶边空泡(rimmed vacuoles)或衬里空泡(1ined vacuoles)。这种空泡常位于肌膜下或肌纤维中央,呈圆形、多角形或不规则形,直径为2~25μm。HE或MGT染色可见空泡边缘有颗粒状嗜碱性物质沉积,镶边或衬里空泡即由此而得名。

(3)成群的萎缩纤维,平均每低倍视野下可见2群。

(4)嗜酸性包涵体,为一圆形包涵体,HE染色着红色,常位于镶边空泡的周围,每张切片一般不超过3个。以上四种病理改变的出现频率依次为100%、96%、92%和58%,前三种的出现率为88%,四种同时出现为46%,其他病理改变包括单个肌纤维坏死,肌核大而疏松,肌膜下肌质内嗜碱性颗粒聚积及刚果红染色,荧光显微镜下观察可发现染成桔黄色的淀粉样物质。

电镜下可见镶边空泡内充满大量髓样物质和颗粒细丝结构。s-IBM特征性的超微病理改变为肌质或肌核内有管状细丝包涵体(tubular filament containing inclusions),这种包涵体由盘绕的双股细丝组成,细丝外径10~20nm,内径6~8nm,长为1~5μm。有时其上可见5nm宽的横纹。细丝可以呈相互平行或向心性排列,也可以杂乱无序,其周边常包绕糖原颗粒、不规则的髓样结构、膜碎片及其他细胞器分解产物。在细胞质内还可以见到一种直径6~10nm的淀粉样纤维和絮状无结构物质聚集。电镜下寻找包涵体并不容易,应先做半薄切片在光镜下定位,至少需选3个空泡纤维,经仔细观察才能发现包涵体。线粒体的改变包括数量增多及嵴内晶体样包涵体形成。Arahata和Engel应用免疫电镜研究发现,s-IBM中单核细胞对非坏死纤维的侵入现象常见,被侵入的非坏死纤维胞浆和肌原纤维常常受挤压而被部分取代,严重时可导致整个肌纤维破坏。

自1993年Askanas提出遗传性包涵体肌病(h-IBM)这一名称后,有关h-IBM、s-IBM和远端型肌病之间的关系引起了广泛兴趣,由于这三类肌病的共同病理特征是肌纤维内镶边空泡形成,因此在疾病概念和临床病理诊断上一直存在很多争论。

2.h-IBM的含义 1997年地中海肌学协会主办了h-IBM专题研讨会,会议讨论结果一致认为h-IBM应包括三个片面的含义。

(1)肌活检病理发现有镶边空泡和肌核内包涵体形成,与s-IBM相似。

(3)有家族遗传特征,为常染色体显性或隐性遗传方式。

发生在波斯(伊朗)犹太人中的镶边空泡肌病(rimmed vacuole myopathy)是经典的h-IBM。根据这一定义,h-IBM还应包括一些远端型肌病,如日本报告的伴镶边空泡的远端型肌病(distal myopathy with rimmed vacuole,DMRV)、瑞典报告的Welander型远端肌病和芬兰报告的芬兰型(Finnish type)远端肌病或胫骨前肌肌营养不良(ahterior tibial muscular dystrophy)。

s-IBM和h-IBM的肌肉病理改变除了后者无炎症细胞浸润外,在包涵体细胞化学特性方面也存在不同。Askanas等研究发现能与磷酸化神经丝特异性结合的SMI-31单克隆抗体可同时标记s-IBM和h-IBM的包涵体细丝(PHF),而另一种单克隆抗体SMI-31仅能与s-IBM的包涵体细丝结合,而与h-IBM几乎不结合。

此外s-IBM的肌活检标本经刚果红染色,通过荧光显微镜下观察,可发现染成橘黄色的淀粉样物质,而在h-IBM却很少发现刚果红染色阳性的淀粉样物质。这些细胞化学方面的不同特点可资对s-IBM和h-IBM进行鉴别。

症状体征

包涵体肌炎(s-IBM)起病隐匿,缓慢进展,70%的患者首发症状为下肢近端无力,也可以下肢远端、上肢或四肢均匀无力起病。肌无力可对称或不对称,随着病情进展,远端肌无力可达50%,但仅有35%其远端无力的程度达到或超过近端无力。部分病人的肌无力和肌萎缩可局限于某些肌群,如胸锁乳突肌、上肢肌群、下肢股四头肌等。最易受累的肌肉是肱二头肌、肱三头肌、髂腰肌、股四头肌和胫骨肌群,指、腕伸肌早期容易受累,而三角肌、胸大肌、骨间肌、颈屈肌、腓肠肌及趾屈肌受累较轻。约20%的患者颈部肌群受累,1/3的患者可有面肌受累,以眼轮匝肌为主。吞咽困难较常见,约30%的患者就诊时已出现吞咽困难,后者多由食管上段和环咽部肌肉功能障碍所致。

腱反射常减低,尤以膝、踝反射减退最为常见。当合并周围神经病变时可有感觉障碍。20%的患者有肌肉疼痛,若同时有吞咽困难,临床与多发性肌炎很难区别。

并发病症

检查鉴别

一、检查

血清肌酶检查s-IBM的血清CK水平可正常或轻度增加,一般不超过正常值的10~12倍。

肌电图检查s-IBM的EMG特点与PM-DM相似,表现为异常自发性活动增多,短时程运动单位电位和多相波增多。所不同的是s-IBM长时程和短时程运动单位可在同一块肌肉同时出现,后者被称为混合电位(mixed electric potentials)。

二、鉴别

s-IBM主要应与慢性多发性肌炎、肌萎缩侧索硬化(ALS)、进行性脊髓性肌萎缩、慢性GBS和一些晚发性远端性肌病相鉴别。

疾病治疗

1、治疗

对类固醇激素治疗无效是s-IBM区别于多发性肌炎皮肌炎(PM-DM)的重要临床特征。尽管类固醇治疗能减少s-IBM患者肌肉内炎细胞的浸润,降低血清CK水平,但镶边空泡纤维和嗜刚果红物质均增加,临床肌无力加重或仅有轻微改善。这进一步表明s-IBM炎症浸润可能只是继发性。

静脉注射免疫球蛋白(IVIG)可使部分s-IBM患者肌无力和吞咽功能改善,生活能力提高,但改善的程度有限。

对症处理,加强临床医疗护理,是改善患者生存质量的重要内容。

2、预后

SIM预后不佳,Lotz对28例患者平均随访72个月,结果表明s-IBM呈缓慢进行性发展,有6例患者起病15年后生活已不能自理,1例10年后卧床不起,12年后死于呼吸、心力衰竭。

疾病预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

包涵体

包涵体