甲状腺功能亢进性肝病

病理病因

发病机制

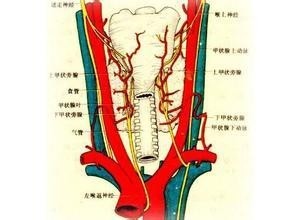

1.甲状腺激素的直接作用肝脏对甲状腺素的代谢、转化、排泄及甲状腺结合球蛋白的合成具有重要作用,20%的T4与T3在肝内降解,与葡萄糖醛酸或硫酸结合后,经胆汁排入小肠,长期过多的甲状腺素的转化代谢增加肝脏负担,同时可能会直接对肝脏产生毒性作用。

2.甲亢高代谢状态下,肝细胞耗氧量增加而肝血流却未相应增加,从而导致肝细胞缺氧缺血。

3.肝脏能量代谢的障碍,甲亢时体内各种代谢率增高,营养物质消耗增多,肝脏糖原分解增加,蛋白质、维生素的缺乏,加之病人胃肠道吸收功能失调,营养物质吸收减少,使营养补充不足而造成缺乏,使得肝脏自身的保护功能降低。

症状体征

甲亢自身引起的肝功能损害,包括黄疸,肝酶升高,食欲不振,厌油,腹泻等消化系统症状,由于无特异性表现,故应与病毒性肝炎,抗甲状腺药物引起的肝损害鉴别,而这3种的肝损害的机制和治疗方法不同,因此早期明确诊断尤为重要。

(1)与甲亢严重程度无关。

(3)肝炎感染标记物阳性。

(4)抗甲状腺治疗无效等。

(5)未同时使用其他已知肝毒性药物。

(6)停药后肝功能好转或恢复。

并发症

1、消化系统

(2)食管、胃肠损害食管炎、食管溃疡、食管下段静脉曲张;胃溃疡、胃黏膜损害、胃出血等。

(3)脂肪肝临床上常见于急性黄疸型肝炎恢复期或恢复后以及慢性乙型或丙型肝炎。

(4)原发性肝癌乙型、丙型肝炎病毒感染是原发性肝癌的重要原因之一。

2、内分泌与代谢系统并发症

(1)糖尿病。

(3)内分泌损害。

3、血液系统并发症

(2)白细胞减少症。

(7)凝血功能障碍。

4、循环系统并发症

(2)血管病变①结节性多动脉炎常见于乙型肝炎患者。②原发性冷球蛋白血症(EMC)。

5、泌尿系统并发症

(1)皮肤病变急性肝炎可发生荨麻疹、血管神经性水肿、环形红斑、红斑疹、斑丘疹;重型肝炎可出现瘀点、瘀斑、瘀疮、面部蝶形红斑、多形红斑等;淤胆型肝炎常出现皮肤瘙痒;肝硬化患者在下肢胫前皮肤可出现斑片状色素沉着。

7、其他系统并发症

(1)呼吸系统病变①病毒性肝炎可并发渗出性胸膜炎。②急性肝衰竭患者血中各种有毒物质致肺泡通透性改变,进而引起非心源性肺水肿,临床上表现为呼吸窘迫综合症。

(2)神经系统病变①肝性脑病是重症肝炎肝衰竭时出现的神经精神综合征。②急性肝炎早期,部分患者可出现短暂的精神症状,烦躁、易怒、失眠等。

9、获得性免疫缺陷综合征(AIDS)。

疾病诊断

通常认为抗甲状腺药物引起的肝损坏多见于用药后3个月内,PTU所致的肝损害以不同程度的肝细胞坏死为主,而MMI肝损害以肝内淤胆为主,即肝细胞和(或)胆小管淤胆,前者主要表现为转氨酶的升高,后者主要表现为胆红素升高。

检查方法

用药治疗

1.甲亢所致肝损害的治疗原则是控制甲亢为主,此时抗甲状腺药物的每天使用剂量应酌情减少,因较大剂量的药物易发生肝损害,也不能提高甲亢的缓解率。同时应严密监测肝功能,如肝损害持续进展,则必须停药。

2.保肝、降黄,避免对肝脏有损害的药物,如解热镇痛药和雌激素使用后可出现肝损害,可能这类药物增加血清甲状腺激素水平,因此当甲亢病人服用某些药物后可能促进肝毒性作用。

3.对轻度甲亢肝损害的患者可用硫脲类抗甲状腺药物,笔者认为对有慢性肝病或服药后肝功能不良的甲亢患者,宜首选放射性碘或手术治疗。

预防护理

预防

预防在先,定期随访,对先前有肝炎病史的甲亢患者用药前的肝功能检查是必要的。由于药物性肝损害大多发生在治疗的3个月内,所以在开始治疗的3个月内定期随访病人,监测肝功能,并告知病人如出现厌食、黄疸等类似肝炎症状,应立即就医。

护理

1、饮食上应注意清淡,多以菜粥、面条汤等容易消化吸收的食物为佳。

3、给予流质或半流质的食物,如各种粥类、米汤等。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

2.甲亢高代谢状态下导致

2.甲亢高代谢状态下导致