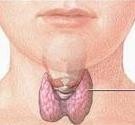

气瘿

病理概述

气瘿是由于情志内伤,饮食及水土失宜等因素引起的,以致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前为基本病机,以颈前喉结两旁结块肿大为主要临床特征的一类疾病。瘿病一名,首见于《诸病源候论·瘿候》。在中医著作里,又有称为瘿、瘿气、瘿瘤、瘿囊、影袋等名称者。

早在公元前三世纪,我国已有关于瘿病的记载。战国时期的《庄子·德充符》即有“瘿”的病名。而《吕氏春秋·尽数篇》所说的“轻水所,多秃与瘿人”不仅记载了瘿病的存在,而且现察到瘿的发病与地理环境密切有关。《三国志·魏书》引《魏略》谓:贾逵“发愤生瘿,后所病稍大,自启愿欲令医割之”,而曹操劝告贾逵:“吾闻‘十人割瘿九人死”,这个历史故事说明,在公元三世纪前,已经进行过手术治疗瘿病的探索。《肘后方》首先用昆布、海藻治疗瘿病。《诸病源候论·瘿候》指出瘿病的病因主要是情志内伤及水土因素。谓:“瘿者由忧恚气结所生,亦曰饮沙水,沙随气人于脉,搏颈下而成之。”“诸山水黑土中,山泉流者,不可久居,常食令人作瘿病,动气增患。”《千金要方》及《外台秘要》记载了数十个治疗瘿病的方剂,其中常用到海藻、昆布、羊靥、鹿靥等药,表明此时对含碘药物及用甲状腺作脏器疗法已有相当认识。《圣济总录·瘿瘤门》指出瘿病以山区发病较多,“山居多瘿颈,处险而瘿也”。并从病因的角度将五瘿作了归类,“石瘿、泥瘿、劳瘿、忧瘿、气瘿是为五瘿。石与泥则因山水饮食而得之;忧、劳、气则本于七情”。《三因极一病证方论·瘿瘤证治》主要根据瘿病局部证候的不同,提出了瘿病的另外一种分类法:“坚硬不可移者,名曰石瘿;皮色不变,即名肉瘿;筋脉露结者,名筋瘿;赤脉交络者,名血瘿;随忧愁消长者,名气瘿”,并谓“五瘿皆不可妄决破,决破则脓血崩溃,多致夭枉。”《儒门事亲·瘿》谓:“海带、海藻、昆布三味,皆海中之物,但得二味,投之于水瓮中,常食亦可消矣”,以之作为防治瘿病的方法。《医学入门,J>卜科脑颈门·瘿瘤》又将瘿病称之为瘿气或影囊,“原因忧恚所致,故又曰瘿气,今之所谓影囊者是也”。《本草纲目》明确指出黄药子有·“凉血降火,消瘿解毒”的功效,并记载了在用黄药子酒治疗瘿病时,“常把镜自照,觉消便停饮”及“以线逐日度之,乃知其效也”的观察疗效的方法。《外科正宗·瘿瘤论》提出瘿瘤的主要病理是气、痰、瘀壅结的观点,“夫人生瘿瘤之症,非阴阳正气结肿,乃五脏瘀血、浊气、痰滞而成”,采用的主要治法是“行散气血”、“行痰顺气”、“活血消坚”。该书所载的海藻玉壶汤等方,至今仍为临床所习用。《杂病源流犀烛·瘿瘤》说:“瘿瘤者,气血凝滞、年数深远、渐长渐大之症。何谓瘿,其皮宽,有似樱桃,故名瘿,亦名瘿气,又名影袋。”指出瘿多因气血凝滞,日久渐结而成。

本病主要包括以颈前结块肿大为特征的病证。西医学中具有甲状腺肿大表现的一类疾病,如单纯性甲状腺肿大、甲状腺机能亢进、甲状腺肿瘤,以及慢性淋巴细胞性甲状腺炎等疾病,可参考本节辨证论治。

病因病机

瘿病的病因主要是情志内伤和饮食及水土失宜,但也与体质因素有密切关系。

1.情志内伤由于长期忿郁恼怒或忧思郁虑,使气机郁滞、肝气失于条达。津液的正常循行及输布均有赖气的统帅。气机郁滞,则津液易于凝聚成痰。气滞痰凝,壅结颈前,则形成瘿病。其消长常与情志有关。痰气凝滞日久,使气血的运行也受到障碍而产生血行瘀滞,则可致瘿肿较硬或有结节。

1.情志内伤由于长期忿郁恼怒或忧思郁虑,使气机郁滞、肝气失于条达。津液的正常循行及输布均有赖气的统帅。气机郁滞,则津液易于凝聚成痰。气滞痰凝,壅结颈前,则形成瘿病。其消长常与情志有关。痰气凝滞日久,使气血的运行也受到障碍而产生血行瘀滞,则可致瘿肿较硬或有结节。

2.饮食及水土失宜饮食失调,或居住在高山地区,水土失宜,一则影响脾胃的功能,使脾失健运,不能运化水湿,聚而生痰;二则影响气血的正常运行,痰气瘀结颈前则发为瘿病。在古代瘿病的分类名称中即有泥瘿土瘿之名。

3,体质因素妇女的经、孕、产、乳等生理特点与肝经气血有密切关系,遇有情志、饮食等致病因素,常引起气郁痰结、气滞血瘀及肝郁化火等病理变化,故女性易患瘿病。另外,素体阴虚之人,痰气郁结之后易于化火,更加伤阴,易使病情缠绵。

由上可知,气滞痰凝壅结颈前是瘿病的基本病理,日久引起血脉瘀阻,以致气、痰、瘀三者合而为患。部分病例,由于痰气郁结化火,火热耗伤阴津,而导致阴虚火旺的病理变化,其中尤以肝、心两脏阴虚火旺的病变更为突出。

临床表现

瘿病多见于女性,以离海较远的山区发病较多。颈前结块肿大是本病最主要的临床特征,其块可随吞咽动作而上下,触之多柔软、光滑。病程日久则肿块质地较硬,或可扪及结节,甚至表现为推之不移。肿块开始可如樱桃或指头大小,一般增长缓慢,大小程度不一,大者可如囊如袋。本病一般无明显的全身症状,但部分有阴虚火旺病变的患者,则出现低热、多汗、心悸、多食易饥、面赤、脉数等症状。

为便于辨证治疗,在继承古代论述的同时并汲取现代应用中药防治瘿病的研究成果,可将瘿病的临床表现主要归纳为三种类型:1.瘿囊:一般颈前肿块较大,两侧比较对称,肿块光滑、柔软,病程久者可扪及结节;2.瘿瘤:颈前肿块偏于一侧,或一侧较大,或两侧均大。瘿肿大小多如核桃,·质常较硬。病情严重者,肿块增大迅速,质坚硬,结节高低不平,且有较明显的全身症状;3.瘿气:颈前轻度或中度肿大,肿块对称、光滑、柔软。除局部瘿肿外,一般均有比较明显的阴虚及火旺的症状。

诊断

1.多见于女性,以离海较远的山区发病较多。

2.颈前结块肿大,其块可随吞咽动作而上下移动,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

3.基础代谢率(BMR)、甲状腺摄碘率、血清总甲状腺素(W4)测定及血清总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定等试验,以及必要时作X线检查等,有助于鉴别瘿病的不同类型及了解病情的不同程度。

鉴别诊断

1.瘰疬鉴别的要点,一是患病的具体部位,二是肿块的性质。瘿病的肿块在颈部正前方,肿块一般较大。正如《外台秘要·瘿病》说:“瘿病喜当颈下,当中央不偏两旁也”;而瘰疬的患病部位是在颈项的两侧,肿块一般较小,每个约胡豆大,个数多少不等,如《外科正宗·瘰疬论》描述说:“瘰疬者,累累如贯珠,连结三五枚。”

2.消渴病瘿病中阴虚火旺的证型,常表现多食易饥的症状,应注意和消渴病相鉴别。消渴病以多饮、多食、多尿为主要临床表现,三消的症状常同时出现,尿中常有甜味,但颈部无肿块。瘿病的多食易饥虽类似中消,但不合并多饮、多尿而颈部有瘿肿为主要特征,且伴有比较明显的烦热、心悸、急躁易怒、眼突、脉数等症状。

辨证论治

辨证要点

1.辨证候之虚实瘿病以气、痰、瘀壅结颈前为主要病机,所以一般属于实证,其中应着重辨明有无血瘀。病程久后,由实致虚,常出现阴虚、气虚的病变及相应的症状,其中以心、肝阴虚尤为多见,从而成为虚实夹杂的证候。

2.辨火热之有无瘿病日久每易郁而化火,应综合症状和舌脉辨别其有无火热,若有,则应辨别火热的程度。

治疗原则

理气化痰,消瘿散结为基本治则。瘿肿质地较硬及有结节者,·应适当配合活血化瘀。肝火亢盛及火热伤阴者,则当以清肝泄火及滋阴降火为主。

分证论治

症状:颈前正中肿大,质软不痛;颈部觉胀,胸闷,喜太息,或兼胸胁窜痛,病情的波动常与情志因素有关,苔薄白,脉弦。

方中以青木香、陈皮疏肝理气,昆布、海带、海藻、海螵蛸、海蛤壳化痰软坚,消瘿散结。

胸闷、胁痛者,加柴胡、郁金、香附理气解郁。咽颈不适加桔梗、牛蒡子、木蝴蝶、射干利咽消肿。

症状:颈前出现肿块,按之较硬或有结节,肿块经久未消,胸闷,纳差,苔薄白或白腻,脉弦或涩。

方中以海藻、昆布、海带化痰软坚,消瘿散结;青皮、陈皮、半夏、贝母、连翘、甘;草、理气化痰散结;当归、川芎养血活血,共同起到理气活血,化痰消瘿的作用。

结块较硬及有结节者,可酌加黄药子、·三棱、莪术、露蜂房、山甲片、丹参等,以增强活血软坚,消瘿散结的作用。胸闷不舒加郁金、香附理气开郁。郁久化火而见烦热、舌红、苔黄、脉数者,加夏枯草、丹皮、玄参以清热泻火。纳差便溏者,加白术、茯苓、淮山药健脾益气。

·肝火炽盛

症状:颈前轻度或中度肿大,一般柔软、光滑,烦热,容易出汗,性情急躁易怒,眼球突出,手指颤抖,面部烘热,口苦,舌质红,苔薄黄,脉弦数:

栀子清肝汤中,以柴胡、芍药疏肝解郁清热;茯苓:甘草、当归、川芎益脾养血活血;栀子、丹皮清泄肝火;配合牛蒡子散热利咽消肿。藻药散以海藻、黄药子消瘿散结,黄药子且有凉血降火的作用。

肝火亢盛,烦躁易怒,脉弦数者,可加龙胆草、夏枯草清肝泻火。风阳内盛,手指颤抖者,加石决明、钩藤、白蒺藜、牡蛎平肝熄风。兼见胃热内盛而见多食易饥者,加生石膏、知母清泄胃热。

·肝阴虚

症状:瘿肿或大或小,质软,病起缓慢,心悸不宁,心烦少寐,易出汗,手指颤动,眼干,目眩,倦怠乏力,舌质红,舌体颤动。脉弦细数。

方中以生地、玄参、麦冬、天冬养阴清热;人参、茯苓、五味子、当归益气生血;丹参、酸枣仁、柏子仁、远志养心安神。

肝阴亏虚、肝经不和而见胁痛隐隐者,可仿一贯煎加枸杞子、川栋子养肝疏肝。虚风内动,手指及舌体颤动者,加钩藤、白蒺藜、白芍药乎肝熄风。脾胃运化失调致大便稀溏,便次增加者,加白术、苡仁、淮山药、麦芽健运脾胃。肾阴亏虚而见耳鸣、腰酸膝软者,酌加龟板、桑寄生、牛膝、菟丝子滋补肾阴。病久正气伤耗、精血不足而见消瘦乏力,妇女月经少或经闭,男子阳痿者,可酌加黄芪、山茱萸、熟地、枸杞子、制首乌等补益正气、滋养精血。

瘿病的治疗一般均以理气化痰、活血软坚、消瘿散结为主。但对于火旺及阴虚表现明显的瘿病,则应重在滋阴降火,此时若用消瘿散结的药物,一般多选用黄药子。黄药子有小毒,久服对肝脏不利,因本病治疗时间往往较长,在需要较长时间服用时,黄药子的剂量以不超过12g为宜,以免造成对肝脏的损害。

预防

文献摘要

《诸病源候论·瘿候》:“瘿者,由忧恚气结所生,亦曰饮沙水,沙随气人于脉,搏颈下而成之。初作与樱核相似,而当颈下也,皮宽不急,垂捶捶然是也。恚气结成瘿者,但垂核捶捶无脉也。饮沙水成瘿者,有核痛痛无根,浮动在皮中。”“养生方云:诸山水黑土中出泉流者,不可久居,常食令人作瘿病,动气增患。”

《外台秘要·瘿病方》:“小品瘿病者始作与樱核相似,其瘿病喜当颈下,当中央不偏两旁也。”。

《证治准绳·疡医·瘿瘤》:“藻药散,治气瘿。海藻一两,黄药子二两”,“黄药酒,治忽生瘿疾及一二年者”。

《寿世保元·瘿瘤》:“夫瘿瘤者,多因气血所伤,而作斯疾也。大抵人之气血,循环无滞,瘿瘤之患,如调摄失宜,血凝结皮肉之中,忽然肿起,状如梅子,久则滋长。瘿有五种:曰石、肉、筋、血、气也。”.

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。