中性粒细胞减少症

疾病病因

引起中性粒细胞减少的病因很多,根据各种原因作用部位的不同,可归纳为如下3个方面:

1、作用于骨髓

(1)骨髓损伤:①药物:包括细胞毒和非细胞毒药物;②放射线;③化学物质:如苯、DDT二硝基苯酚砷酸铋、一氧化氮等;④某些先天性和遗传性中性粒细胞减少:如Kostmann综合征、伴先天性白细胞缺乏的网状发育不全伴粒细胞生成异常的中性粒细胞减少等;⑤免疫性疾患:如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等;⑥感染:细菌性感染如伤寒、副伤寒、布鲁菌病、粟粒性结核;病毒感染,如肝炎、艾滋病等;⑦血液病:如骨髓转移瘤、骨髓纤维化、淋巴瘤、白细胞减少的白血病、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤、恶性组织细胞增生症等。

(2)成熟障碍:①获得性:如叶酸缺乏、维生素B12缺乏、恶性贫血、严重的缺铁性贫血等;②恶性和其他克隆性疾病:如骨髓增生异常综合征、阵发性睡眠性血红蛋白尿症等。

2、作用于外周血

(1)中性粒细胞外循环池转换至边缘池(即假性中性粒细胞减少):①遗传性良性假性中性粒细胞减少症;②获得性:如严重的细菌感染,恶性营养不良病,疟疾等。

(2)血管内扣留:如由补体介导的白细胞凝集素所致的肺内扣留、脾功能亢进所致的脾内扣留等。

3、作用于血管外

(1)利用增多:如严重的细菌、真菌、病毒或立克次体感染、过敏性疾患等。

(2)破坏增多:如脾功能亢进等。

发病机制

临床表现

粒细胞减少症是一种血液学异常如未合并感染则往往无临床表现如长期粒细胞减少,部分患者可主诉乏力、困倦。一旦合并感染,则依感染部位不同,出现相应的症状和体征。

并发症:

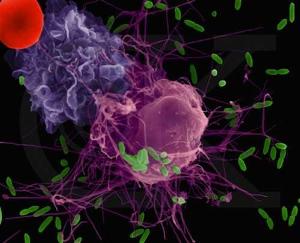

粒细胞减少症的主要合并症为感染,包括肺部感染、口腔感染、皮肤感染等。如粒细胞缺乏症常急骤起病,患者均有寒战高热,口腔最易并发严重感染,表现为坏死性溃疡,常被灰白色或黑色假膜覆盖软腭或咽弓可因坏死而穿孔,即所谓的走马疳。会阴区感染是仅次于口腔的易发部位,直肠、肛周及阴道均可发生坏死性溃疡。上述部位的感染如不及时治疗,因缺乏粒细胞常造成感染迅速扩散,进展为败血症病死率很高。

疾病诊断

诊断:

1、急性发病者可找到病因如使用氨基比林类、磺胺类药物、汞制剂、烷化剂以及接触化学物质(苯二甲苯汽油有机磷)放射性损伤病毒感染等。

2、临床有高热、寒颤、乏力,肺部、泌尿道、皮肤口腔粘膜等严重感染或败血症,起病缓慢者多伴有低热乏力末梢血中单核细胞可能代偿增加。

3、伴随体征如肝脾及淋巴结肿大或(及)其他表现有助明确病因。

4、多有导致发病的因素存在,如服药史、放射性接触史、感染病史,或有相关原发病存在,或有阳性家族史。

5、可有易感性增高及反复感染的表现,尤其易发生呼吸系、消化系感染,易发生真菌、原虫等机会感染。有发热、乏力、厌食和粘膜溃疡等症状。

6、血中性粒细胞绝对值粒细胞减少症外周血ANC<1.5×109/L,粒细胞缺乏症外周血ANC<0.5×109/L,在婴儿<1×109 /L,儿童期<1.5×109 /L时,即可诊断。

7、必要时行病原学诊断性试验,如运动试验,白细胞凝集试验,抗中性粒细胞抗体检测等。

总之,确定上述诊断后,还需按各种原发病的诊断标准,检出原发病。并发感染者,则按各种感染的诊断标准明确之。

诊断评析:

粒细胞减少症诊断通常无困难,根据血象检查即可确定。由于其在大多数情况下仅为一种血液学异常并非是一种独立的疾病,因此诊断的难度在于寻找原发病。

粒细胞减少后常合并感染尚需鉴别感染是原发病,还是并发症,有时甚为困难。临床上继发性粒细胞减少症最多见于病毒感染,因多数患者未达粒细胞缺乏的程度通常不合并严重的细菌或真菌感染,故其临床意义有限,常无需特殊处理。真正有临床意义的是粒细胞缺乏症,几乎全部均合并感染需立即作应急处理其中药物通过免疫机制诱发者占首位,大多为个体特异体质决定,故也无法预防。由细胞毒药物引起者可预期采取控制用量、用药时间及予G-CSF预防,较易解决。此外,某些发生在婴幼儿及新生儿期的先天性粒细胞缺乏症,来势凶猛,需及时判断及处理。

鉴别诊断:

1、继发性粒细胞缺乏症的病因鉴别前述八大类原因,根据病史及临床表现一般不难鉴别。但药物诱发者,有时要确定为某一药物所致会有一定难度,因为患者可能同时或先后使用多种药物。鉴别意义在于今后究竟应终身禁用哪一种药物。

2、各种先天性粒细胞减少症的鉴别根据粒细胞减少的程度,可确定为良性或严重性粒细胞减少;周期性规律发作者,最易明确诊断;各种综合征伴发的粒细胞减少,则可根据各自的临床特点及实验室检查结果区分。此外,发病年龄对诊断也有一定的参考意义。

3、粒细胞减少并发感染与感染诱发的粒细胞减少的鉴别:非感染原因引发的粒细胞减少症,其粒细胞减少发生在前感染并发在后;感染诱发的粒细胞减少则反之非感染原因引起的粒细胞减少症,如并发感染,大多还有明确的原发病。

4、粒细胞缺乏症恢复期和急性白血病鉴别:粒细胞缺乏症恢复期患者,主要是骨髓象(有时也累及血象)可出现较多粒系早期细胞,包括原始及早幼粒细胞,有时可超过30%,酷似急性髓细胞白血病。鉴别点:①前者有粒细胞缺乏症的病史,以及原发病或用药史。②无淋巴结、肝、脾大等白血病浸润的体征。③通常无贫血和(或)血小板减少④短期动态观察,骨髓及外周血早期粒系细胞逐渐减少及消失。

疾病检查

实验室检查:

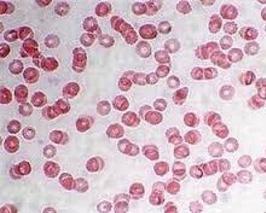

1、血象血细胞计数通常显示白细胞数减少,分类中粒细胞明显减少,而淋巴细胞相对增多。如能进行显微镜直接观察,则更可靠、正确。少数患者可伴贫血和(或)血小板减少。

2、骨髓象骨髓增生大多在正常范围内,但粒系增生常减低,伴成熟障碍,即中、晚幼粒以下的中性粒细胞减少。红系及巨核系基本正常。

1)粒细胞分布和储备试验:①肾上腺激素试验:先皮下注射0.1%肾上腺素O.1ml于注射后51015和30分钟分别计算粒细胞绝对值如粒细胞增加至正常范围或l倍以上提示边缘池粒细胞增加而循环池中粒细胞却比正常减少这种异常分布见于病毒和其他感染引起的白细胞减少症如假性粒细胞减少症②伤寒菌苗刺激试验:皮下注射伤寒菌苗0.5ml于注射后3612和24小时分别计算中性粒细胞绝对值正常反应于注射后3小时粒细胞绝对值减少6~12小时粒细胞绝对值增加3-4倍24小时恢复至原有水平如注射后粒细胞不见升高提示骨髓储存池粒细胞释放入血减少此种检查对某些骨髓受损引起粒细胞缺乏症的轻型病例以及对骨髓贮备能力的了解有帮助

2)中性粒细胞破坏增多的测定:①白细胞凝集素测定:血清中发现白细胞凝集素对免疫性粒细胞减少有辅助诊断意义。②血清溶菌酶测定:血清溶菌酶由中性粒细胞及单核细胞产生其浓度和溶菌指数增高可提示中性粒细胞破坏增多。③粒细胞寿命测定:用3H-TdR(3H胸腺嘧啶核苷)或DF32p(32p-氟磷酸二异丙酯)标记粒细胞作白细胞半衰期直接测定测定粒细胞寿命可了解粒细胞在周围血中破坏的程度和速度。

引发粒细胞减少的各种感染应分别选择必要的实验室检查明确诊断。

1、最常见的病毒感染应检测有关病毒的抗原和(或)抗体。细菌、真菌感染者应取感染灶分泌物培养及血培养,真菌感染者的感染灶分泌物涂片检查也有重要价值。

治疗方案

中性粒细胞减少症的治疗主要是病因治疗,如停用可疑药物,停止接触可疑毒物,针对导致中性粒细胞减少的各种原发性疾病的治疗等。

中性粒细胞减少症的治疗主要是病因治疗,如停用可疑药物,停止接触可疑毒物,针对导致中性粒细胞减少的各种原发性疾病的治疗等。

中性粒细胞减少的主要表现是感染,但感染发生的危险度与中性粒细胞减少程度呈负相关:中性粒细胞数(1.0-1.8)×109/L的患者感染发生的可能性小,(0.5-1.0)×109/L者居中<0.5×109/L的患者可能性最大。此外,感染发生的频率和严重程度与中性粒细胞减少的原因及病程有关,一般来说由于中性粒细胞生成减少疾病,如继发于细胞毒药物骨髓放疗或早期造血祖细胞内在缺陷等所引起的中性粒细胞减少症患者比其他原因所致的患者其感染发生的几率更大;中性粒细胞减少的同时伴有单核细胞减少、淋巴细胞减少低丙种球蛋白血症的患者比仅只有单纯性中性粒细胞减少症患者感染更为严重。因此,中性粒细胞减少症的治疗应因人而异,因病因而异。

1、升中性粒细胞数的治疗

(1)促白细胞生成药:在临床上应用的很多,如维生素B6、维生素B4、利血生、肌苷、脱氧核苷酸雄激素、碳酸锂等,但均缺乏肯定和持久的疗效,因此,初治患者可选用1~2种每4~6周更换一组,直到有效,若连续数月仍不见效者不必再继续使用。

(2)免疫抑制药治疗:如糖皮质激素、硫唑嘌呤环、磷酰胺大剂量人血丙种球蛋白输注等对部分患者,如抗中性粒细胞抗体阳性或由细胞毒T细胞介导的骨髓衰竭患者等有效。

(3)集落刺激因子治疗:主要有非格司亭(rhG-CSF)和rhGM-CSF用非格司亭(rhG-CSF)治疗严重的慢性粒细胞减少症(中性粒细胞绝对值计数<0.5×109/L=的Ⅲ期随机对照临床实验报道:120例特发性粒细胞减少症、周期性粒细胞减少症和先天性粒细胞减少症患者,用非格司亭(rhG-CSF)3.45~11.50μg/(kg•d),皮下注射连续4个月后,其中108例患者其中性粒细胞绝对值≥1.5×109/L。其他原因所致的中性粒细胞减少症如Fehy综合征、药物性粒细胞缺乏症、骨髓内破坏不定期中性粒细胞减少症Kostmann综合征、Shwachmann综合征等也有治疗成功的小宗病例报道治疗不仅通过促进骨髓内粒细胞生成和释放而使中性粒细胞数升高,而且可以激活成熟中性粒细胞,从而使其吞噬功能增强而有利于感染的控制。

2、骨髓移植除导致中性粒细胞减少的某些血液病,如再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征、阵发性睡眠性血红蛋白尿、淋巴瘤等成功地用骨髓移植治疗外,先天性中性粒细胞减少症也有治疗成功的报道。由于异基因骨髓移植的治疗相关病死率高,因此,应权衡利弊,绝对掌握好选择该治疗的适应证。

3、感染性中性粒细胞减少症患者的治疗如果中性粒细胞减少症患者仅只有发热而无脓毒血症表现者,一般可在门诊治疗以避免医院内继发感染。对于严重中性粒细胞减少患者(特别是粒细胞缺乏患者)出现发热时,应以内科急诊患者对待,立即收入院治疗有条件时应予逆向隔离。在进行皮肤咽喉血、尿、大便等部位的病菌培养检查后,立即给予经验性广谱抗生素治疗。若病原菌明确患者,则根据药敏试验改用针对性的窄谱抗生素。若未发现病原菌,但经治疗后病情得以控制者在病情治愈后仍应继续给予口服抗生素7-14天。若未发现病原菌,且经前述处理3天后病情无好转对病情较轻者可停用经验性抗生素治疗再次进行病原菌培养,若病情较重者应在原有治疗基础上加用抗真菌药,如两性霉素B等。对于严重感染患者,还可给予中性粒细胞输注,由于中性粒细胞在外周血和组织中的生存期短,因此至少1次/d连续3天方可起效。

西医治疗

1、去除病因 停止使用、接触可疑的药物及其他理化因素。积极控制感染,治疗原发病。

2、一般治疗 注意隔离,加强口腔皮肤护理。对极度虚弱或严重感染者可输新鲜血,或浓缩白细胞悬液(每次1u≈1.5×1010 白细胞,或200ml全血浓缩的白细胞)。

3、防治继发感染 可酌用丙种球蛋白、聚肌胞。一旦发热或发现感染灶应尽早按病原诊断和药敏情况给予抗感染治疗。抗生素如青霉素、头孢噻肟钠、丁胺卡那霉素,抗真菌药如氟康唑,抗病毒药如病毒唑、干扰素等。

4、升白细胞药物 可选用维生素B4 10mg~20mg,维生素B6 10mg~20mg,鲨肝醇25mg,利血生10mg~20mg,均每日3次,口服;丙酸睾丸酮25mg~50mg肌注,每日1次,至少3月才发挥作用。还有碳酸锂、多抗甲素、集落刺激因子等。

5、肾上腺皮质素 免疫性粒细胞缺乏症可在广谱抗菌素基础上,加用强的松1mg/kg·d。

6、脾切除。

7、对于粒系祖细胞增生障碍的,可试用GM-CSF、G-CSF或IL-3。现GM-CSF和G-CSF已应用于化疗药物所致的粒细胞减少,取得较好的效果。对严重的粒细胞生成减少的应用骨髓移植,亦有较好疗效。

中医治疗

1、辨病

本病以乏力、头晕、纳呆,或发热、咽痛、口糜为主要临床表现,可归属于中医学“虚劳”等范围。病因多为禀赋不足,久病或温热、药毒所伤。病机关键为气阴不足,脾肾阳虚;病位在骨髓,主脏在肾,与脾、心关系密切。

(1)升白汤:组成与用法:鸡血藤15g,黄芪10g,白术10g,当归8g,补骨脂8g,枸杞子8g,仙灵脾8g,茯苓10g,党参10g。每日1剂,清水煎,分2~3次服,4周为1疗程。

功用评述:补肾健脾,益气止血。方中黄芪、党参、白术健脾益胃,补气生血;补骨脂、仙灵脾、枸杞子、当归补肾温阳,养精生血。据报道,黄芪、补骨脂、仙灵脾、白术等均可刺激骨髓增生,提高造血因子的分泌;黄芪还具有增强免疫功能,延长细胞体存活和抗病毒等活性。党参、鸡血藤具有保护人体造血系统,改善骨髓微循环,促进造血细胞核糖核酸合成和多能干细胞增殖与分化,具有显著提高白细胞的作用。

(2)白苏汤:组成与用法:小枣10枚,黑大豆30g,生侧柏10g,枸杞子10g,骨碎补10g,党参10g,当归6g,冬瓜子10g,天冬10g,生黄芪10g,乳香6g,甘草6g。每日1剂,3周为1疗程。

功用评述:益气养血,活血生新。方中党参、黄芪健脾益气,使化源不竭;枸杞子、当归、天冬、小枣、黑大豆补养阴血,使阴阳共济;乳香、侧柏叶、骨碎补活血化瘀,去旧生新。经临床观察结果表明,本方用治白细胞减少症效果显著。

(3)平补生血汤:组成与用法:太子参10g,炙黄芪10g,人参叶10g,鸡血藤15g,制首乌10g,杞子10g,阿胶8g,紫河车8g,补骨脂8g,鹿肉片8g,炮山甲6g,红枣5枚。每日1剂,10日为1疗程。

功用评述:益气养精,活血化瘀。方中太子参、黄芪、人参叶益气养阴;鸡血藤、制首乌、杞子、阿胶、紫河车、补骨脂、鹿肉片多为血肉有形之物,能补肾养精;鸡血藤、炮山甲活血化瘀,去旧生新。动物实验表明,皮下注射黄芪注射液可显著增加白细胞总数和多核白细胞数。补肾养血药能促进骨髓造血干细胞增殖,调节免疫及影响性激素水平。活血药能抑制过度增长的纤维母细胞。

(4)丹首生血灵:组成与用法:丹参30g,何首乌、鸡血藤、仙灵脾、黄芪各15g,茜草5g,枸杞子、肉苁蓉各9g,红参6g。水煎服,3岁以下者服1/3剂,3~6岁者服1/3~2/3剂,6~12岁者服2/3~1剂。水煎3次,分3次服,2周为1疗程。

功用评述:活血养精,补肾益气。现代药理研究认为丹参有促进白细胞的生成和增加粒细胞的作用。何首乌含卵磷脂为血细胞及其他细胞膜的重要原料,并能促进血细胞的新生及发育。茜草活血化瘀,鸡血藤补血行血,通经活络,能改善血液循环,从而使造血器官获得足够的营养。仙灵脾、肉苁蓉补肾壮阳,枸杞补肝肾,人参、黄芪补气,“气为血帅”,补血必补气。诸药配伍,温肾壮阳,益气补血,临床运用疗效颇佳。

3、辨证论治评述

综观现代中医学对本病的临床研究进展,本病的病机关键在于气阴不足,脾肾阳虚所致,治疗大法当以q,健脾温肾为主,并视其阴阳消长、邪正盛衰、夹火夹瘀的不同酌情选方遣药。方一补肾健脾、益气生血为主要组成部分,适用于本病脾肾两虚、气血不充的证候。方二以益气养血为主,活血化瘀为辅,对本病兼见瘀血内着、旧血不去、新血不生者较为适宜。方三重用血肉有形之品,强精气,振衰颓,是精亏血虚者的有效良方。方四活血养精,补肾益气,可做为本病各型证候的基础方。以上诸方同中有异,临床应用可在此基础上根据不同兼症加减用药:①继发感染者,酌加金银花、大青叶、连翘、黄芩;②长期低热不退者,加川骨皮、银柴胡、白薇;③食欲不振者,加白术、山楂、内金等。

4、专药选用

(1)十全大补膏:主要成分:人参、当归、黄芪、熟地、茯苓、白芍、白术、川芎、甘草、肉桂。

功用与药理:大补气血。现代药理研究表明,本品有增强多种免疫反应,激活巨噬细胞的吞噬作用,调节中枢神经功能,提高机体应激能力,促进代谢,增进造血功能,增强抗幅射和抗癌等作用。

用量与用法:每次10g,每日2次,温开水化服。

功用与药理:清热解毒,养阴化浊。经研究本品对造血干细胞、粒单祖细胞、红系祖细胞及骨髓有核细胞的恢复、增殖有明显促进作用,且能改善造血机能,清除血管壁运动神经的障碍,有利于症状的改善。临床验证结果证实,本品治疗各种不同原因引起的白细胞减少症,总有效率达88.68%,且作用持久稳定。

(3)生白宁冲剂:主要成分:扁豆、黑大豆、赤小豆、丹参、柴胡、淫羊藿、补骨脂、党参。

功用与药理:健脾补肾,升举阳气,养血活血,清热化湿。药理研究证实,本品具有刺激骨髓造血功能,提高机体免疫功能,减少粒细胞破坏等作用。实验研究还表明,本品在体外均显示对E玫瑰花瓣形成具有促进作用,对多种化学物理因素引起的白细胞减少有较好的治疗作用。

预后预防

预后

与粒细胞减少的程度病程病因、治疗方法等有关。中性粒细胞绝对值>1.0×109/L时感染的机会较少,如果去除病因,则预后较好急性粒细胞缺乏症在过去因继发感染致使病死率高达70%~90%,因抗菌药物造血细胞生长因子(G-CSF、GM-CSF)等控制感染手段的增强及广泛应用,使大多数病人能度过感染关预后良好病死率已降至25%以下。但年老全身衰竭黄疸或合并严重感染者病死率高。虽积极治疗10天仍无明显好转者预后较差。骨髓中尚保留少量幼稚细胞比完全缺乏者恢复较快。外周血单核细胞持续存在并有增多趋势,提示疾病的好转。

预防

对密切接触放射线、苯或其他有害物质时应建立严格防护制度并定期进行血常规等检查以便及时诊断和治疗。对使用细胞毒药物的病人应每1-2天检测粒细胞数,并及时减少药物剂量或停药。尽可能避免或限制服用可能引起粒细胞减少的药物。在服用可能引起粒细胞减少的药物(非细胞毒药物)时应注意每周检查血象。对有药物过敏史或药物性粒细胞减少或缺乏病史者,应该避免服用相同及同类药物。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。