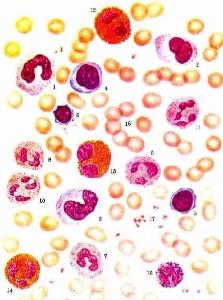

粒细胞缺乏症

病因

正常成人每日在骨髓内生成大量的中性粒细胞,约1011个以上。集落刺激因子IL-3、GM-CSF能促使G0期造血干细胞进入细胞增殖周期,在骨髓增殖池G-CSF特异地诱导粒系祖细胞进一步地增殖和分化。晚幼粒细胞停止了增殖,继续分化成熟为杆状核和中性分叶核细胞。这些细胞在进入周围血液前可在骨髓贮存池内逗留5天左右。由于某些致病因素直接损伤骨髓导致CFU-GM数量或质的异常或使造血功能障碍,那么粒细胞缺乏症病因有哪些?

正常成人每日在骨髓内生成大量的中性粒细胞,约1011个以上。集落刺激因子IL-3、GM-CSF能促使G0期造血干细胞进入细胞增殖周期,在骨髓增殖池G-CSF特异地诱导粒系祖细胞进一步地增殖和分化。晚幼粒细胞停止了增殖,继续分化成熟为杆状核和中性分叶核细胞。这些细胞在进入周围血液前可在骨髓贮存池内逗留5天左右。由于某些致病因素直接损伤骨髓导致CFU-GM数量或质的异常或使造血功能障碍,那么粒细胞缺乏症病因有哪些?

1、 药物引起的损伤:抗肿瘤药物和免疫抑制剂都可直接杀伤增殖细胞群。药物抑制或干扰粒细胞核酸合成,影响细胞代谢,阻碍细胞分裂。药物直接的毒性作用造成粒细胞减少与药物剂量相关。其它多类药物亦可有直接的细胞毒性或通过免疫机制使粒细胞生成减少。

2、化学毒物及放射线:化学物苯及其衍生物、二硝基酚、砷、铋等对造血干细胞有毒性作用。X线、γ线和中子能直接损伤造血干细胞和骨髓微环境,造成急性或慢性放射损害,出现粒细胞减少。

3、免疫因素自身免疫性粒细胞减少:是自身抗体、T淋巴细胞或自然杀伤细胞作用于粒系分化的不同阶段,致骨髓损伤阻碍粒细胞生成。常见于风湿病和自身免疫性疾病时。某些药物为半抗原进入敏感者体内与粒细胞膜蛋白结合或与血浆蛋白结合成全抗原吸附于粒细胞表面。这些全抗原刺激机体产生相应的抗粒细胞抗体IgG或IgM。当重复用药时引起粒细胞凝集和破坏。这称之为免疫性药物性粒细胞缺乏症。有部分患者对某些药物(磺胺、解热镇痛药、抗生素等)产生过敏反应,除导致粒细胞减少外,还常伴有皮疹、荨麻疹、哮喘、水肿等过敏表现。引起免疫性粒细胞减少者与用药剂量无关。

4、全身感染:细菌感染如分支杆菌(特别是结核杆菌)及病毒感染如肝炎病毒等。

5、异常细胞浸润骨髓:癌肿骨髓转移、造血系统恶性病及骨髓纤维化等造成骨髓造血功能的衰竭。

6、细胞成熟障碍--无效造血:如叶酸和维生素B12缺乏,影响DNA合成。骨髓造血活跃,但细胞成熟停滞而破坏于骨髓内。某些先天性粒细胞缺乏症和急性非淋巴细胞白血病、骨髓异常增生综合征、阵发性睡眠性血红蛋白尿也存在着成熟障碍,而致粒细胞减少。

症状体征

发病前多数患者有某种药物接触史。起病急骤、高热、寒战、头痛、极度衰弱、全身不适。由于粒细胞极度缺乏,机体抵抗力明显下降,感染成为主要合并症。牙龈、口腔粘膜、软腭、咽峡部发生坏死性溃疡,常覆盖灰黄或淡绿色假膜。皮肤、鼻腔、阴道、子宫、直肠、肛门均可出现炎症。局部感染常引起相应部位淋巴结肿大。肺部的严重感染引起咳嗽、呼吸困难、紫绀。发生败血症时可伴肝损害,出现肝大、黄疸。严重者可伴中毒性脑病或中枢神经系统感染,出现头痛、恶心、呕吐、意识障碍,甚至昏迷。药物过敏者可发生剥脱性皮炎。若短期内不恢复,死亡率极高。

并发症

诊断检查

1、粘膜溃疡灶作拭子涂片及细菌培养。渗出物、痰、便及血也可作细菌培养。血清及尿溶菌酶测定有助于了解周围血中粒细胞的破坏程度。

治疗方案

1、按血液系统疾病护理常规护理,住隔离病房,有条件者住无菌层流室。

2、立即停用可能引起白细胞减少的一切药物。

3、一旦疑有感染,应及时联合应用足量广谱抗生素。可先用氨苄青霉素及氨基糖苷类抗生素静脉滴注。如感染症状较重,也可首选头孢三代抗生素。以后根据细菌培养及药敏试验结果调整用药。

4、促白细胞生长药物,参考白细胞减少症。

5、造血细胞生长因子如GM-CSF或G-CSFl50~300μg/d,皮下注射,疗程一般为7~14d。

出院标准及随访:

1、临床症状消失,病灶分泌物细菌培养阴性,粒细胞恢复正常,可以出院。

2、出院后每1~2周作体格检查及血常规检查,持续1个月未发现异常,即为治愈。

治疗

继发性粒细胞减少者应积极治疗基础疾病,中止可疑药物或毒物接触。根据不同的病理机制选用治疗方法。

药物治疗

碳酸锂可增加粒细胞的生成,但对慢性骨髓功能衰竭者无效。成人剂量300mg,一日三次口服,见效后减量为200mg一日二次维持2~4周。副作用可有震颤、胃部不适、腹泻、瘙痒、水肿等,停药即可消失。肾脏病者慎用。肾上腺皮质激素或硫唑嘌呤对免疫性粒细胞减少者有效。长期随访血象稳定又无感染者一般不需服药。

基因重组

人粒系生长因子GM-CSF和G-CSF可诱导造血干细胞进入增殖周期,促进粒细胞增生、分化成熟、由骨髓释放至外周血液,并能增强粒细胞的趋化、吞噬和杀菌活性。G-CSF对周期性粒细胞减少和严重的先天性粒细胞缺乏儿童效果较好,它能加速化疗引起白细胞减少的恢复,亦可用于预防强烈化疗引起的白细胞减少和发热。根据病情选用50μg/m2皮下注射每日一次或100~300μg/d皮下或静脉内滴注。待白细胞回升后酌情减量或停药。CSF的副作用有发热、寒战、骨关节痛等。

抗感染治疗

病员一旦有发热即应做血、尿和其它有关的培养,并立即给予广谱抗生素治疗。待证实病原体后再改用针对性的制剂。如未能证实病原体则广谱抗生素的经验性治疗必须给足疗程,并应注意防治二重感染,如霉菌、厌氧菌等。对急性粒细胞缺乏症者必须给予严格的消毒隔离保护,最宜于置入空气净化的无菌室内,加强皮肤、口腔护理,以防交叉感染。粒细胞缺乏症者抗感染治疗常为抢救成功与否的关键。

其他输注浓集的粒细胞悬液

曾试用于伴发严重感染者,但因受者体内迅速产生粒细胞抗体而难以奏效,现已少用。在骨髓衰竭为粒细胞缺乏的原发病因,并排除了免疫介导所致的症状严重者可考虑异基因造血干细胞移植治疗。附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。