继发性白血病

概述

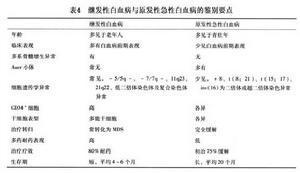

继发性白血病(secondaryleukemia)是一种可辨认的急性白血病亚型,继发于化疗、放疗或有肯定的环境或职业接触史的急性白血病。继发性白血病的特点:①因原发病(如淋巴瘤、骨髓瘤乳腺癌、卵巢癌、睾丸癌等)接受化疗或放疗数年后出现骨髓增生异常综合征;②白血病前期细胞或白血病细胞出现特殊的染色体异常;③发展为白血病后生存期短,治疗效果差。由于这类疾病的发生多有明确的抗肿瘤药物使用(如烷化剂等)和放疗史,因此又称为治疗相关骨髓增生异常综合征/急性髓系白血病(t-MDS/AML)大多数继发性白血病都有MDS过程实际上继发性MDS(secondary-MDS鶒,S-MDS)和继发性白血病是同一疾病的不同阶段,划分的界限是骨髓中原始粒细胞+早幼粒细胞<30%者称为MDS,≥30%则为继发性白血病。

继发性白血病(secondaryleukemia)是一种可辨认的急性白血病亚型,继发于化疗、放疗或有肯定的环境或职业接触史的急性白血病。继发性白血病的特点:①因原发病(如淋巴瘤、骨髓瘤乳腺癌、卵巢癌、睾丸癌等)接受化疗或放疗数年后出现骨髓增生异常综合征;②白血病前期细胞或白血病细胞出现特殊的染色体异常;③发展为白血病后生存期短,治疗效果差。由于这类疾病的发生多有明确的抗肿瘤药物使用(如烷化剂等)和放疗史,因此又称为治疗相关骨髓增生异常综合征/急性髓系白血病(t-MDS/AML)大多数继发性白血病都有MDS过程实际上继发性MDS(secondary-MDS鶒,S-MDS)和继发性白血病是同一疾病的不同阶段,划分的界限是骨髓中原始粒细胞+早幼粒细胞<30%者称为MDS,≥30%则为继发性白血病。

流行病学

近年来,继发性白血病的发生率明显上升,其发生率占白血病10%~20%其中AML占90%~95%ALL占5%~10%。化疗和(或)放疗所致继发性白血病的中位潜伏期为4~5年,治疗后24~60个月危险最大,治疗10年后很少发生。由于继发性白血病对治疗反应差,是目前最可怕的肿瘤之一。

病因

越来越多的研究证明,继发性白血病的发生与原发病治疗方案、原发病的类型疾病的持续时间密切相关。继发性急性髓系白血病(second aryacute myelocytic leukemia,SAML)发生的危险性取决于治疗方案:①化疗(伴或不伴放疗)危险性高,单独放疗危险性最低;②全身照射比大剂量局部照射的危险性高;③患者或实验动物接受治疗鶒的强度与白血病发生的危险度之间存在正相关。继发性白血病发生的危险程度与原发病类型的关系尚无法估计,有报道主要原发病类型为:①血液病:包括霍奇金病(HD)、多发性骨髓瘤(MM)非霍奇金淋巴瘤(NHL)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、急性早幼粒细胞白血病(APL)和骨髓增殖性疾病等也包括上述疾病造血干细胞移植后;②非血液病:乳腺癌、卵巢癌、睾丸癌等。

越来越多的研究证明,继发性白血病的发生与原发病治疗方案、原发病的类型疾病的持续时间密切相关。继发性急性髓系白血病(second aryacute myelocytic leukemia,SAML)发生的危险性取决于治疗方案:①化疗(伴或不伴放疗)危险性高,单独放疗危险性最低;②全身照射比大剂量局部照射的危险性高;③患者或实验动物接受治疗鶒的强度与白血病发生的危险度之间存在正相关。继发性白血病发生的危险程度与原发病类型的关系尚无法估计,有报道主要原发病类型为:①血液病:包括霍奇金病(HD)、多发性骨髓瘤(MM)非霍奇金淋巴瘤(NHL)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、急性早幼粒细胞白血病(APL)和骨髓增殖性疾病等也包括上述疾病造血干细胞移植后;②非血液病:乳腺癌、卵巢癌、睾丸癌等。

1.电离辐射电离辐射(ionizing radiation)有明确增加人类及实验动物发生AML的危险性广岛核爆炸产生的400cGy以下的核辐射导致白血病发生率大约为2例/(106人·年·kg),而接受300~1500cGy脊髓照射的强直性脊柱炎患者白血病发生率与之相同;从事临床放射职业人员和接受放射治疗患者的流行病调查以及小剂量慢性照射在实验动物可致白血病的结果表明,放疗与继发性白血病发生关系直接而密切。最近,关于霍奇金病的研究表明,接受单纯放疗的患者比接受单纯化疗的继发性白血病发生率低;大剂量局部放疗比全身放疗所致继发性白血病发生率低得多;大剂量放疗比小剂量多次放疗致继发性白血病发生率低,后者已被小剂量慢性照射实验动物致继发性白血病的实验结果所证实,大剂量照射对骨髓细胞有致死作用,而小剂量照射更易导致非致死性骨髓损伤及突变发生

2.化疗药物(1)烷化剂:包括氮芥(nitrogenmus-tards)苯丁酸氮芥(瘤可宁)、环磷酰胺、美法仑(马法兰)、白消安丙卡巴肼(甲基苄肼)、亚硝脲类烷化剂如卡莫司汀(BCNU)洛莫司汀(CCNU)、司莫司汀(MeCCNu)等烷化剂是最强的致白血病药物,其致白血病发生的机制是以不同方式作用于DNA导致DNA停止基因突变、染色体丢失,同时,导致部分细胞死亡85%的继发性白血病患者曾接受烷化剂的治疗,各种烷化剂引起继发性白血病的发生率各异其中,65%的继发性白血病患者接受过环磷酰胺、美法仑、苯丁酸氮芥的治疗研究表明美法仑致白血病作用可能比环磷酰胺强鶒,这说明烷化剂之间致突变作用存在差异。(2)拓扑异构酶Ⅱ抑制剂:①鬼臼毒素类药物:最具代表的依托泊苷(Etoposide,VP16)和替尼泊苷(Teni-poside,VM26)鬼臼毒素类是一类非插入性的DNA拓扑异构酶Ⅱ(TopoⅡ)的强抑制剂,它作用于TopoⅡ使TopoⅡ与DNA以共价键结合形成稳定的“药物-酶-DNA”三元复合物,阻碍TopoⅡ对DNA双链再连接导致DNA缺失和重排,染色体断裂和姐妹染色单体交换。实验证明VP-16致继发性白血病缺乏剂量依赖性和剂量累积的依据,白血病的发生与治疗方案选择以及患者自身因素与药物的相互作用所致的可能性更大②蒽环类药物:如阿霉素、表柔比星(表阿霉素)、米托蒽醌和阿克拉霉素等,这类药物通过形成稳定的拓扑异构酶Ⅱ-DNA复合体,抑制DNA修复导致DNA单链和双链的断裂阻止DNA和RNA的合成。它们是治疗ALLNHL、睾丸癌的主要药物,常需联合应用烷化剂或放射治疗,因此,尚不能明确蒽环类药物单独应用是否致继发性白血病发生鶒。

近几年来,随着急性早幼粒细胞白血病(APL)治疗成功,APL治疗后继发性白血病病例已报道10余例,考虑与使用蒽环类和VP-16等药物有关。

3.其他药物乙双吗啉和Razoxane这两种药物属于疫抑制剂,能抑制DNA的合成,容易引发白血病长期应用发现其致白血病作用,国内已报道多例。

4.非治疗性物质包括苯及苯的衍生物汽油、有机溶剂、杀虫剂染发剂、砷剂、涂料等,长期接触苯的人群继发性白血病的发生率比对照组高出20倍,中位发病时间9.7年,其中发生急性白血病前6个月~6年有全血细胞减少。

发病机制

DNA序列及DNA调控异常所有烷化剂和电离辐射是强致突变剂,它们的致突变作用可能与其致癌性及细胞毒作用有关。研究证明:继发性白血病累及许多基因,癌基因激活或抑癌基因失活及抑制凋亡是白血病发生的重要机制。由于DNA的遗传信息改变导致白血病发生的危险性增加,它们可引起许多类型的染色体异常,包括染色体断裂复杂重排、染色体部分或全部丢失由于化学致癌剂和放射线的作用健康搜索使位于染色体可遗传变异区的癌基因表达增加通过DNA点突变和DNA修饰或通过染色体的重排,从而改变细胞癌基因调控,使造血干细胞染色体断裂或重排产生异常的功能蛋白质如ras,myc和c-fms等许多t-MDS/AML患者存健康搜索在不平衡染色体改变可使染色体部分或全部丢失,事实证明健康搜索,在丢失区可能存在某种抑癌基因。拓扑异构酶Ⅱ抑制剂所致的t-MDS/AML中常累及21号染色体转录因子CBFα2(AMlL-1)此处最易出现易位并累及8、123号染色体。MLL(myeloid-lymphoidleukemia)基因是调节果蝇trithorax基因,与人类同源的基因,MLL基因在控制早期造血干细胞分化上起着重要作用。业已证实,累及11q23染色体易位有20余种如VP16诱导带有MLL基因的t(9;11)易位,产生的新的融合基因直接引起明显的生长失控和白血病发生。

预后

t-MDS预后并不比t-AML好,因为50%以上t-MDS很快转变为t-AML,因此继发性白血病预后极差,自然病程3~6个月经现代治疗,疾病可部分缓解,但缓解持续时间短,无病生存亦短。预后因素有:

①年龄:年龄越大越差鶒。

③染色体核型:t(8;21)或inv(16)染色体好鶒,而-5、-7或5q-、7q-者差。

④原发疾病:继发于儿童ALL的预后相对较好而继发于MDS则预后差 预防: 强烈化疗和放疗延长了ALL、淋巴瘤骨髓瘤、睾丸癌、卵巢癌的生存期,辅助化疗经常用于近期诊断的仅有腋窝淋巴结转移的乳腺癌患者和其他对化疗敏感健康搜索的肿瘤患者的术前和术后治疗。

在这些患者中,大剂量化疗或放疗后给予造血干细胞支持治疗的应用越来越多,治疗后生存期延长,因而,继发性白血病的发生率可能会相应地增加这些治疗虽然明显改善了肿瘤患者的生存率和生活质量,但对继发性白血病发生的危险性估计应成为制定总体治疗方案的一部分,对有致白血病作用的治疗方案应予充分鶒的考虑。当治疗某一疾病时,若疗效相当,致白血病弱的药物应取代烷化剂;当患者原发病复发的风险较低时,辅助性化疗的选择应慎重,尽量不用烷化剂类药物有几种在儿童期已出现基因突变易于发展为继发性白血病的疾病如唐氏综合征先天性免疫缺陷综合征、范科尼贫血和神经纤维母细胞瘤,烷化剂亚硝脲类烷化剂、鬼臼毒素类药物不能应用,应选用抗代谢药物。烷化剂在真性红细胞增多症的使用应慎重,最好应用羟基脲。治疗HD时,ABVD更优于MOPP环磷酰胺比其他烷化剂有更小的致白血病性所有的烷化剂和鬼臼毒素类药物对非恶性疾病健康搜索的应用应极为慎重

预防措施

在中国白血病的自然发病率约为4/10万,每年新增约4万名白血病患者,其中40%是儿童,并以2-7岁儿童居多。面对如此多的儿童白血病,家长们最关心的莫过于如何预防。对此,从事血液病研究的专家有以下几点建议:

第一 要减少家庭室内环境污染,保持儿童居室空气流通。家庭装修要选择绿色环保材料,且在装修半年内避免儿童入住。

第二 儿童偶发小病应在医生指导下科学用药。现在药品超市越来越多,处方药、非处方药随时随地都可买到,用药风险同时存在。例如头痛感冒吃含有苯环类的抗生素,会对儿童血液产生影响。因此,家长要把好儿童用药关,莫因小病酿大疾。

第三 要多带孩子到空气清新的公园、绿地等处做户外运动,以增强儿童体质,提高儿童免疫力。农村儿童则应避免直接接触农药、化肥等物品。

第四 让儿童远离微波辐射,尽量减少与手机、电脑、电视等有微波的电器的接触时间,避免因儿童免疫力低下造成其基因突变,从而诱发血液类疾病。

第五 要注意食品安全,禁止儿童食用防腐剂、添加剂超标的劣质小食品。蔬菜水果中残存的农药、预防禽类发病的抗生素等,均可导致儿童白血病增多。因此,家长应选择绿色食品,防范餐桌二次污染。

总之,白血病并非单一因素所致,是多种因素共同作用于机体产生的结果。如果家长们注意了以上方面,是一定可以减少白血病发生的。如果孩子患上了白血病,不要惊慌失措,随着医学的迅速发展,白血病也不再是不治之症,白血扶正散可以有效的帮助孩子脱离白血病的魔爪,为孩子的健康成长保驾护航!

护理方法

1、急性白血病患者本身代谢率高,加之化疗引起严重的不良反应,因此,在化疗期间宜卧床休息,鼓励病人多进高蛋白、高热量、高维生素易消化的清淡饮食。嘱患者多饮水,以预防尿酸性肾病的发生。

由于化化疗起病人抵抗力低下,因此化疗期间须预防感染。保持病室整洁,每日用紫外线消毒室内空气;减少探视,避免交叉感染的发生;定期洗澡换衣,保持皮肤清洁干燥;预防口腔感染,每日用抗菌素漱口,如甲硝唑、庆大霉素等。如有霉菌感染,可加用制霉菌素;大便后用1:5000PP粉的溶液坐浴,或清洗外阴,防止肛周感染;女性病人月经期间应每日清洗会阴部;注射部需严格消毒。定时测量体温、脉博、呼吸、血压等,注意观察有无皮肤损害、咽痛、咳嗽、发热等现象以便及时通知医师,作出处理。

2、由于白血病病情重,发展快,加上化疗常可引起脱发、麻木、乏力、发热等并发症。病人容易产生悲观沮丧的情绪,甚至对治疗失去信心。医护人员应关心体贴病人,在化疗前应向病人讲清可能引起的反应,并说明这些反应多是暂时性的,待停止用药后多可恢复正常,鼓励病人树立战胜疾病的信心,与医护人员密切配合,渡过危险期。

3、化疗药物的观察护理。化疗药物对血管刺激性大,应用化疗药须注意保护血管。静注化疗药必须小心仔细,确知针头在血管内时方可推药,推药速度要慢,以减轻对血管的刺激。要避免药液外溢,否则易造成组织损伤坏死。一旦外溢,立即用利多卡因局部封闭,减轻局部损伤。注意观察化疗药的毒副作用,如长春新碱,可造成口唇、手、脚发麻等末梢神经炎表现。三尖杉酯碱或柔红霉素可致心脏毒性等。须密切观察,及时处理,以免引起严重后果。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 千灵丹

下一篇 急性嗜酸性粒细胞性肺炎