四饮

简介

所谓四饮,既痰饮, 悬饮,支饮,溢饮。出自《金匮要略》痰饮咳嗽病脉证并治第十二

原文:

问曰:夫饮有四,何谓也?师曰:有痰饮,有悬饮,有溢饮,有支饮。

问曰:四饮何以为异?师曰:其人素盛今瘦,水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮;饮后水流在胁下,咳唾引痛,谓之悬饮;饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼痛重,谓之溢饮;咳逆倚息,短气不得卧,其形如肿,谓之支饮。

医宗金鉴〔注〕:

设问曰:夫饮,不止於留饮、伏饮也,而世谓饮有四者,何也?师曰:留饮、伏饮,言饮病新久深浅之理也,今世所谓四者,有痰饮、悬饮、溢饮、支饮,言饮病之情状也。四饮亦不外乎留伏饮之理,但因其水流之处,特分之为四耳,由其状而命之名,故有四也。

痰饮者

水饮走肠间不泻,水精留膈间不输,得阳煎熬成痰,得阴凝聚为饮,凡所在处有声,故在上则喉中有漉漉之声,在下则肠间有沥沥之声,即今之遇秋冬则发,至春夏则止,久咳嗽痰喘病也。

悬饮者

饮後水流在胁下,不上不下,悬结不散,欬唾引痛,即今之胁下有水气,停饮胁痛病也。

溢饮者

饮後水流行归於四肢,当汗出而不汗出,壅塞经表,身体疼重,即今之风水水肿病也。

支饮者

饮後水停於胸,欬逆碍息,短气不得卧,其形如水肿状,即今之停饮喘满,不得卧之病也。

〔集注〕:

赵良曰:水行走下,而高原之水入於川,川入於海,塞其川则洪水泛溢,而人之饮水,亦若是。

内经曰:饮入於胃,游溢精气,上输於脾,脾气散精,上归於肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行,今所饮之水,或因脾气而不上散,或因肺气而不下通,以致流溢,随处停积而为病也。

程林曰:《内经云》土郁之发,饮发於中,以其性流衍不常,治法亦有汗下、温利之异。

李彣曰:夫饮有四,而此独以痰饮名,总之水积阴或为饮,饮凝阳或为痰。则分而言之,饮有四;合而言之,总为痰饮而已。

尤怡曰:素盛今瘦,知其津液尽化痰饮,故不复外充形体,而反下走肠间也。饮水流溢者,水多气逆也,其流於胁下者,则为悬饮

;其归於四肢者,则为溢饮。悬者悬於一处,溢者溢於四旁。其偏结而上附心肺者,则为支饮。支饮者,如水之有派,木之有枝,附近於脏而不正中也。欬逆倚息不得卧者,上迫肺也。

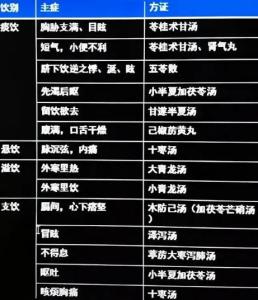

在“痰饮咳嗽病脉证并治第十二”中,还记载了关于“四饮”在不同脏腑的致病特点以及治疗方药:

水在肺,吐涎沫,欲饮水。

水在肝,胁下支满,嚏而痛。

膈上病痰,满喘咳吐,发则寒热,背痛腰疼,目泣自出,其人振振身目闰剧,必有伏饮。

夫病人饮水多,必暴喘满。凡食少饮多,水停心下,甚者则悸,微者短气。

病痰饮者,当以温药和之。

苓桂术甘汤方

甘遂半夏汤方

十枣汤方

大青龙汤方

小青龙汤方

麻黄三两(去节) 芍药三两 五味子半升 干姜三两 甘草三两(炙)细辛三两 桂枝三两(去皮) 半夏半升(洗)

右八昧,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。

膈间支饮,其人喘满,心下痞坚,面色黧黑,其脉沉紧,得之数十日,医吐下之不愈,木防己汤主之。虚者即愈,实者三日复发,复与不愈者,宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。

木防己汤方

木防己去石膏加茯苓芒硝汤方

泽泻汤方

厚朴大黄汤方

右三味,以水五升,煮取二升,分温再服。

小半夏汤方

己椒苈黄丸方

小半夏加茯苓汤方

五苓散方

泽泻一两一分 猪苓三分(去皮) 茯苓三分 白术三分 桂枝二分(去皮)

附方

《外台》茯苓饮 治心胸中有停痰宿水,自吐出水后,心胸间虚,气满不能食。消痰气,令能食。

夫有支饮家,咳烦胸中痛者,不卒死,至一百日,一岁,宜十枣汤(方见上)。

久咳数岁,其脉弱者可治,实大数者死;其脉虚者必苦冒,其人本有支饮在胸中故也,治属饮家。

青龙汤下已,多唾口燥,寸脉沉,尺脉微,手足厥逆,气从小腹上冲胸咽,手足痹,其面翕热如醉状,因复下流阴股,小便难,时复冒者;与茯苓桂枝五味甘草汤,治其气冲。

冲气即低,而反更咳,胸满者,用桂苓五味甘草汤去桂,加干姜、细辛,以治其咳满。

咳满即止,而更复渴,冲气复发者,以细辛、干姜为热药也。服之当遂渴,而渴反止老,为支饮也。支饮者,法当冒,冒者必呕,呕者复内半夏,以去其水。

水去呕止,其人形肿者,加杏仁主之。其证应内麻黄,以其人逐痹,故不内之。若逆而内之者,必厥。所以然者,以其人血虚,麻黄发其阳故也。

茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升(去皮尖)

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。