肺嗜酸性粒细胞浸润症

概述

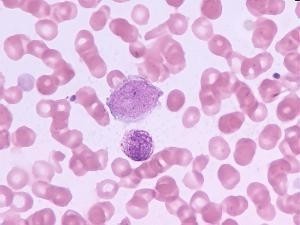

肺嗜酸性粒细胞浸润症(pulmonary infiltration with eosinophilia,PIE)或嗜酸性粒细胞性肺疾病(eosinophilic lung disease)是一组以循环或组织中嗜酸性粒细胞增高为特征的疾病。实际上在这类疾病中造成肺组织损伤的炎症细胞除嗜酸性粒细胞外,还包括肺泡巨噬细胞、淋巴细胞和中性粒细胞。

肺嗜酸性粒细胞浸润症(pulmonary infiltration with eosinophilia,PIE)或嗜酸性粒细胞性肺疾病(eosinophilic lung disease)是一组以循环或组织中嗜酸性粒细胞增高为特征的疾病。实际上在这类疾病中造成肺组织损伤的炎症细胞除嗜酸性粒细胞外,还包括肺泡巨噬细胞、淋巴细胞和中性粒细胞。

病因

蛔虫感染(35%):

蛔虫感染是最常见的病因,蛔虫体多种物质有很强的抗原性。实验证明,进食蛔虫卵后,幼虫移行至肺可发生本症典型的肺部表现与嗜酸粒细胞升高。引起本病的其他寄生虫有钩虫、丝虫、绦虫、姜片虫、旋毛虫和阿米巴原虫等。药物有对氨水杨酸、阿司匹林、青霉素、硝基呋喃妥因、保泰松、氯磺丙脲、肼苯达嗪、美加明、磺胺药和氨甲蝶呤等。尚有吸入花粉、真菌孢子等产生本病的报道。

嗜酸细胞增多(29%):

单纯性肺嗜酸粒细胞浸润症轻症只有微热、疲倦及轻微干咳等,重者可发高热、阵发性咳嗽及哮喘等急性症状严重时,偶可发生呼吸衰竭。胸部有湿性或干性罗音,有时叩诊可得浊音。脾脏可稍肿大。嗜酸细胞增多,有时高达60%~70%,较正常嗜酸细胞大,并含有大型颗粒。伴发全身血管炎之重症患儿可呈多系统损害。

其他(10%):

X线胸片可见云絮状斑片影,大小、形状及位置都不恒定,呈游走样,于短期内消失及另一部位再发。偶见双肺弥漫颗粒状阴影需与粟粒性肺结核鉴别。

症状体征

有不同程度的胸闷,气急,乏力,低热,咳嗽和喘息等症状,可以是急性,亚急性或慢性起病,病程经过差异亦很大,除了急性嗜酸性粒细胞性肺炎(AEP)和慢性嗜酸性粒细胞性肺炎(CEP)外。

③经支气管肺组织活检(TBLB),其共同病理改变为肺实质,间质和支气管周围组织中嗜酸性粒细胞广泛浸润,BAL和TBLB在排除各种微生物引起的感染以及肿瘤方面亦具有较大价值。

并发病症

疾病检查

诊断鉴别

根据其临床特点,可将本病分为下列6种类型,但其间有时很难区别,在病程中亦有互相转化的可能。

注意应与急慢性嗜酸粒细胞肺炎相鉴别。急慢性嗜酸粒细胞肺炎主要病理改变为急性弥漫性肺泡损害。肺泡腔、间质和支气管壁可见明显的嗜酸性粒细胞浸润,大部分病例可有透明膜形成,Ⅱ型肺泡上皮细胞增生。后期可见间质水肿、炎症细胞大量浸润和纤维组织增生。没有血管炎和肺外脏器受损表现。

疾病治疗

(一)治疗

乙胺嗪(海群生)为本症首选药物方案为6~8mg/(kg·d)分3次口服持续3周临床症状和增高的外周血及BALF嗜酸性粒细胞计数以及异常的肺部X线改变常可在治疗开始后7~10天内缓解约20%病例出现复发可提高乙胺嗪剂量并适当延长疗程如8~12mg/(kg·d)持续3~4周部分DEC治疗无效的患者可选用卡巴胂亚乙酰拉砷等抗蠕虫药物。

(二)预后

预后良好。

预防护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。