结节性脂膜炎

概述

本病又称特发性小叶性脂膜炎、Weber-Christian综合征或回归性发热性非化脓性脂膜炎。于1882年由Pfeifer首次报道,继而由Weber描述了本病具复发性和非化脓性的特征,1928年Christia又强调了它的发热性。但至今已报道了不少并无发热的病便。

诊断

治疗措施

病因学

1.免疫反应异常:异常的免疫反应可由多种抗原的刺激所引起,如细菌感染、食物和药物等。已有报告有的病例于发病前有反复发作的扁桃腺炎。亦有报告本病发生于空回肠分流术后,其盲曲内有细菌大量增殖。此外,卤素化合物如碘、溴等药物、磺胺、奎宁和锑剂等均可能诱发本病。

2.脂肪代谢障碍:有报告显示,本病与脂肪代谢过程中某些酶的异常有关。例如血清脂酶有轻度增加或在皮损中可测出具活性的胰酶和脂酶。有的研究还发现本病有α-1抗胰蛋白酶缺乏。当然这种抗胰蛋白酶的缺乏并不可能直接引起脂膜炎,但可能导致免疫学和炎症反应发生调节障碍。

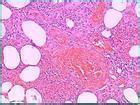

病理改变

脂肪细胞的坏死和变性为特征。病理变化可分3期:第一期为急性炎症期,此期较短,有脂肪细胞变性伴嗜中性粒细胞、淋巴细胞和组织细胞浸润。嗜中性粒细胞可以很多但不形成脓肿。第二期为巨噬细胞期,除少数淋巴细胞和浆细胞外,不少组织细胞吞噬了溶解的脂肪滴而成为泡沫细胞和噬脂性巨细胞。此时嗜中性粒细胞减少以至消失。本期有诊断价值。第三期为纤维化期,泡沫细胞减少,除淋巴细胞和一些浆细胞外,纤维母细胞增生,最后大量胶原纤维增殖而纤维化。

临床表现

1.皮损:皮下结节是本病的主要特征。其直径通常1—2cm大小,大者可达10cm以上。起始于皮下的部分结节向上发展,皮面可轻度隆起,呈现红斑和小肿;部分则有潜于皮下,表面皮肤呈正常皮色,但喜获了常与皮肤粘连,活动度小。主觉痛和触痛明显。结节常成批发生,对称分布,好发部位为臀部和下支,但下前臀、躯干和面部也可出现。经数周或数月后结节自行消退,消退处局部皮肤凹陷并有色素沉着。这是由于病变处脂肪发生坏死、萎缩和纤维经的结果。结节每隔数周或数月反复发作,多数 作发病有发热,热型不定,有低热、不规则热或高热,高者可达40℃,呈弛张热型,持续1—2周逐渐下降。除发热外,还可有乏力、食欲减退、肌肉和关节酸痛等。

偶有少数结节,脂肪坏死时其上之皮肤也被累及而发生坏死破溃,并有黄棕色油状液体流出,被称作为“液化性脂膜炎”。

2.内脏损害:内脏损害有的与皮肤损害同时出现;有的皮损在前,内脏损害在后;也有少数病例,广泛的内脏累及在前,皮损在后,内脏损害的临床症状取决于受累内脏之部位,其特征性症状,常在损害较大时才显示得出。肝脏损害可出现右胁痛、肝肿大、黄疸和肝功能异常。小肠受累可有脂肪痢和肠穿孔。肠系膜、大网膜和腹膜后脂肪组织受累可出现上腹部疼痛、腹胀和包块等。此外,骨髓、肺、胸膜、心肌、心包、脾、肾和肾上腺等均可受侵。内脏广泛受累者预后很差,可死于循环衰竭、出血、败血症和肾功能衰竭。

Winkelmann和Bowie报告了结节性脂膜炎的一种变型,被称之为组织细胞巨噬细胞性脂膜炎。这也是一种以脂膜炎为特征的系统性疾病。他们认为此病与结节性脂膜炎终死于出血。病人的出血死亡与血管内凝血和肝功能衰竭有关。本病与结节性血管炎的区别在于其有异常的出血性素质和在骨髓、淋巴结、肝、脾、浆膜组织和皮下脂肪中出现众多的组织细胞。

辅助检查

血沉显著增高,白细胞轻度增生。如肝肾受累,可有肝肾功能异常,出现血尿和蛋白尿。有的病例可有免疫学上的异常如补体降低、免疫球蛋白增高和淋巴细胞转化率降低。骨髓受累可出现贫血、白细胞下降和血小板低下。

【鉴别诊断】

1.结节性红斑:春秋季好发。结节多数局限于小腿伸侧,对称分布,不破溃,经3—4周后自行消退,消退处局部我凹陷萎缩。无内脏损害,全身症状轻微。

2.硬红斑:结节暗红色,位于小腿屈侧中下部,破溃后形成穿凿性溃疡。组织病理系结核性内芽肿。

3.皮下脂质肉芽肿病:本病结节消退后无萎缩性凹陷遗留。无全身症状,有自愈倾向。

4.胰腺炎或胰腺癌发生的皮下结节性脂肪坏死症:其临床症状与结节性脂膜炎相似,但病理组织象显示脂肪细胞坏死更为严重,且伴有厚而模糊的细胞壁和无核的影细胞存在。

5.其他疾病:部分淋巴瘤、麻风和外伤性或异物引起的皮下脂肪坏死等均需与结节性脂膜炎相鉴别。

诊断要点

( 1 )好发于青壮年女性;

( 2 )以反复发作与成批出现的皮下结节为特征,结节消退后局部皮肤出现程度不等的凹陷和色素沉着;

( 4 ) 当病变侵犯内脏脂肪组织,视受累部位不同,出现不同症状。内脏广泛受累者,可出现多脏器功能衰竭、大出血或并发感染。

( 4 ) 当病变侵犯内脏脂肪组织,视受累部位不同,出现不同症状。内脏广泛受累者,可出现多脏器功能衰竭、大出血或并发感染。

2 .病理诊断:皮肤结节活检,其组织病理学改变是诊断的主要依据,它可分为三期:

( 1 )第一期(急性炎症期):在小叶内脂肪组织变性坏死,有中性粒细胞、淋巴细胞和组织细胞浸润,部分伴有血管炎改变。

( 2 )第二期(吞噬期):在变性坏死的脂肪组织中有大量巨噬细胞浸润,吞噬变性的脂肪细胞,形成具有特征性的 " 泡沫细胞 " 。

( 3 )第三期(纤维化期):泡沫细胞大量减少或消失,被纤维母细胞取代;炎症反应被纤维组织取代,最后形成纤维化。

根据以上临床及组织病理学特点可以作出诊断,但需与以下几种疾病鉴别:

( 1 )结节性红斑:亦可发生对称性分布的皮下结节,但结节多局限于小腿伸侧,不破溃, 3~4 周后自行消退,愈后无萎缩性疤痕。全身症状轻微,无内脏损害。继发于其它系统性疾病(如白塞病等)者,则伴有相关疾病的症状。病理表现为间隔性脂膜炎伴有血管炎。

( 2 )硬红斑:主要发生在小腿屈侧中下部,疼痛较轻,但可破溃形成难以愈合的溃疡。组织病理学表现为结核结节或结核性肉芽肿,并有明显血管炎改变。

( 3 )组织细胞吞噬性脂膜炎:亦可出现皮下结节、反复发热、肝肾功能损害、全血细胞减少及出血倾向等,但一般病情危重,进行性加剧,最终死于出血。组织病理学变化可出现吞噬各种血细胞及其碎片的所谓“豆袋状”组织细胞,这可与本病鉴别。

( 4 ) 结节性多动脉炎:常见的皮肤损害亦是皮下结节,其中心可坏死形成溃疡,但结节沿动脉走向分布,内脏损害以肾脏与心脏最多见,外周神经受累十分常见。核周型中性粒细胞胞浆抗体( P-ANCA )与乙肝表面抗原阳性具有诊断价值,病理证实有中小动脉坏死性血管炎,动脉壁有粒细胞与单核细胞浸润。

( 5 ) 皮下脂膜样 T 细胞淋巴瘤:表现高热、肝脾肿大、全血细胞减少及出血倾向,与系统型结节性脂膜炎极其相似。但脂肪组织中有肿瘤细胞浸润,均为中小多形 T 细胞,中扭核及脑回状细胞核具有重要诊断价值,常有反应性吞噬性组织细胞出现。免疫组化 CD45RO 和 CD4 阳性,而 CD20 阴性。

( 6 ) 恶性组织细胞病:与系统型结节性脂膜炎相似,表现高热、肝脾肿大、全血细胞减少、红斑、皮下结节等,但组织细胞异形性明显,并可出现多核巨异常组织细胞,病情更为凶险,预后极差。

( 7 ) 皮下脂质肉芽肿病:皮肤损害 结节或斑块, 0.5~3cm ,大者可达 10~15cm ,质较硬,表面皮肤呈淡红色或正常皮色,轻压痛,分布于面部、躯干和四肢,以大腿内侧常见,可持续 0.5~1 年后逐渐隐退,且不留萎缩和凹陷。无发热等全身症状。早期的病理改变为脂肪小叶的包性炎症,有脂肪细胞变性坏死,中性粒细胞、组织细胞和淋巴细胞浸润,晚期发生纤维化,组织内出现大小不一的囊腔。本病好发于儿童,结节散在,消退后无萎缩和凹陷,无全身症状,有自愈倾向。

( 8 ) 类固醇激素后脂膜炎:风湿热、肾炎或白血病的儿童短期内大量应用了糖皮质激素,在糖皮质激素减量或停用后的 1~13 天内出现皮下结节,结节 0.5~4cm 大小不等,表面皮肤正常或充血,好发于因应用糖皮质激素而引起的皮下脂肪积聚最多部位,如颊部、下颌、上臂和臀部等处,数周或数月后可自行消退,无全身症状,如激素加量或停用后再度应用也可促使结节消退。多数病例无全身症状。组织病现可见病变在脂肪小叶,有泡沫细胞、组织细胞和异物巨细胞浸润及变性的脂肪细胞出现并见针形裂隙。

本病无特殊治疗,皮损可自行消退而无瘢痕。

( 9 ) 冷性脂膜炎:本病是一种由寒冷直接损伤脂肪组织引起的一种物理性脂膜炎,表现为皮下结节性损害,多发生于婴幼儿,成人则多见于冻疮患者或紧身衣裤所致的血循环不良者。

本病好发于冬季,受冷数小时或 3 天后于暴露部位如面部和四肢等处出现皮下结节,直径 2~3cm ,也可增大或融合成斑块,质硬、有触痛、呈紫绀色,可逐渐自行消退而不留痕迹。主要病理变化为急性脂肪坏死。

( 10 ) 其他:还需同胰腺性脂膜炎(胰腺炎和胰腺癌)、麻风、外伤或异物所致的皮下脂肪坏死等相鉴别。此外尚须排除 a1 抗胰蛋白酶缺乏脂膜炎,类固醇类激素后脂膜炎等。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

本病又称特发性小

本病又称特发性小