森林脑炎

疾病概述

森林脑炎是由森林脑炎病毒所致的中枢神经系统急性传染病。本病多见于森林地带,流行于春、夏季节,病人常为森林作业人员。森林脑炎病毒寄生于松鼠、野鼠等血液中,通过吸血昆虫(蜱)叮咬传播给人。本病潜伏期为8-14天。起病时先有发热、头痛、恶心、呕吐、神志往往不清,并有颈项强直。随后再现颈部、肩部和上肢肌肉瘫痪,表现为头无力抬起,肩下垂、两手无力而摇摆等。如症状好转则体温在一周后降至正常,症状消失。恢复期较长,可留有瘫痪后遗症。本病主要是对症处理。瘫痪后遗症可用针灸、推拿等治疗。森林作业人员要防止蜱叮咬接种森林脑炎疫苗,可以预防本病。

森林脑炎是由森林脑炎病毒所致的中枢神经系统急性传染病。本病多见于森林地带,流行于春、夏季节,病人常为森林作业人员。森林脑炎病毒寄生于松鼠、野鼠等血液中,通过吸血昆虫(蜱)叮咬传播给人。本病潜伏期为8-14天。起病时先有发热、头痛、恶心、呕吐、神志往往不清,并有颈项强直。随后再现颈部、肩部和上肢肌肉瘫痪,表现为头无力抬起,肩下垂、两手无力而摇摆等。如症状好转则体温在一周后降至正常,症状消失。恢复期较长,可留有瘫痪后遗症。本病主要是对症处理。瘫痪后遗症可用针灸、推拿等治疗。森林作业人员要防止蜱叮咬接种森林脑炎疫苗,可以预防本病。

森林脑炎病毒属于虫媒病毒乙群,为RNA病毒,可在多种细胞中增殖,耐低温,而对高温及消毒剂敏感,野生啮齿动物及鸟类是主要传染源,林区的幼畜及幼兽也可成为传染源,传播途径主要由于硬蜱叮咬。人群普遍易感,但多数为隐性感染,仅约1%出现症状,病后免疫力持久。本病分布中、苏、捷克、保加利亚、波兰、奥地利等国。我国主要见于东北及西北原始森林地区。流行于5~6月份,8月后下降。多散发,林区采伐工人患病比较多。潜伏期7~21日,多数10~12天。

疾病分类

感染科。

症状体征

疾病病因

潜伏期

潜伏期一般为10~15天,也有长达1个月者。

流行病学

森林脑炎病毒属于虫媒病毒乙群,为RNA病毒,可在多种细胞中增殖,耐低温,而对高温及消毒剂敏感,野生啮齿动物及鸟类是主要传染源,林区的幼畜及幼兽也可成为传染源,传播途径主要由于硬蜱叮咬。人群普遍易感,但多数为隐性感染,仅约1%出现症状,病后免疫力持久。该病分布中、苏、捷克、保加利亚、波兰、奥地利等国。中国主要见于东北及西北原始森林地区。流行于5~6月份,8月后下降。多散发,林区采伐工人患病比较多。

临床表现

普通型患者急起发病,1~2日内达高峰,并出现不同程度的意识障碍、颈和肢体瘫痪和脑膜刺激症。

普通型患者急起发病,1~2日内达高峰,并出现不同程度的意识障碍、颈和肢体瘫痪和脑膜刺激症。

轻型患者起病多缓慢,有发热、头痛、全身酸痛、耳鸣、食欲不振等前驱症状,经3~4天后出现神经系统症状。

重型患者起病急骤,突发高热或过高热,并有头痛、恶心、呕吐、感觉过敏、意识障碍等,迅速出现脑膜刺激症,数小时内进入昏迷、抽搐、延髓麻痹而死亡。

发热一般在38℃以上,大多数持续5~10天,以稽留热为最常见,也有呈双峰热或弛张热者。偶有出血性皮疹,部分病例出现心肌炎症状。

神经系统症状以意识障碍、脑膜刺激征和瘫痪为主。半数以上病例有不同程度的意识障碍,由嗜睡、谵妄、昏睡,以至深度昏迷状态。亦有表现为狂躁不安、惊厥和神经错乱等。意识障碍随体温下降而逐渐恢复。

脑膜刺激征是本病最早出现和最常见的症状和体征,开始为剧烈头痛,部位不定,其次为恶心、呕吐。脑膜刺激征一般可持续5~10天,意识清楚后仍可存在。

瘫痪以发生于颈部、肩胛肌和上肢肌肉为主,其次为偏瘫和下肢瘫痪,颅神经瘫痪不多见。本病的瘫痪和乙脑不同,呈弛缓型,常发生于第2~5病日,发生在颈部或肩胛肌时出现本病特有的头部下垂症状。瘫痪一般经2~3周后逐渐恢复,约半数出现肌肉萎缩。病理性反射常见,部分病例出现锥体外束征,如震颤、不自主运动等,偶有语言障碍、吞咽困难等延髓受累症状。

病理生理

病毒传播

(1)通过蜱的叮咬森林脑炎病毒进入人体,在接触局部淋巴结或单核-巨噬细胞后,病毒包膜E蛋白与细胞表面受体相结合,然后融合而穿入细胞内,病毒在淋巴结和单核巨噬细胞系统内进行复制。

(2)复制的病毒不断释放而感染肝、脾等脏器,感染后3~7天,复制的病毒大量释放至血液中形成病毒血症,可表现病毒血症症状,病毒随血流进脑毛细血管,最后侵入神经细胞,亦可通过淋巴及神经途径抵达中枢神经系统,产生广泛性炎症改变,临床上表现为明显的脑炎症状。

(3)病毒侵入人体后,在局部淋巴结等单核-吞噬细胞系统中复制后入血,引起病毒血症,由于特异性抗体的形成,大多数患者呈隐性感染或表现为轻型的不典型病例,仅一小部分患者,病毒进入中枢神经系统而产生病变。

(4)病后15天约10%患者血清中出现中和抗体,可长期存在。补体结合抗体在感染后1个月始出现,半年后明显下降。血凝抑制抗体出现较早,在血清中存在时间较长。

病毒免疫

(1)蜱传脑炎病毒侵入人体后是否发病,决定于侵入人体病毒数量及人体免疫功能状态,若侵入人体的病毒量少,在病毒进入单核巨噬细胞系统复制过程中或复制后经血流进入中枢神经系统的行程中,被机体细胞介导免疫、补体、抗体等人体免疫功能所灭活,则不发病若。

(2)仅少数病毒侵入中枢神经系统,且毒力弱,不足以造成严重病理损伤,此时,则不引起发病或症状很轻。若人体细胞免疫功能低下或缺陷,大量病毒侵入人体,且病毒毒力强,侵入中枢神经系统后可引起大量神经细胞破坏。

(3)此外,人体免疫功能在对抗病毒抗原反应中也可引起神经髓鞘的脱失和周围血管及血管组织的破坏。由于血管破坏引起循环障碍,又进一步引起相应神经组织的受损,这样,临床上出现明显症状和典型病程经过。

诊断检查

实验室检查

1.血象白细胞1~2万,中性增高。

2.脑脊液压力稍高,细胞计数一般在0.2×109以下,淋巴细胞占多数。糖及氯化物正常。

3.补体结合试验双份血清效价增长4倍以上者或单份血清效价1:16以上可确诊。

4.血凝抑制试验双份血清效价增长4倍以上者或单份血清效价1:320以上可确诊。

5.病毒分离病初以血清与脑脊液分离病毒,但阳性率低,死后可取脑组织分离病毒。

辅助检查

采集病人双份血清进行血凝抑制试验、中和试验、补体结合试验和酶联免疫吸附试验(ELISA),如抗体效价有4倍以上升高则有诊断意义。死亡病例可取脑组织分离病毒,作小鼠脑内接种,或用Vero细胞、BHK-21细胞培养分离病毒。

治疗方案

治疗方法

(一)一般治疗及对症治疗护理、降温、止惊以及呼吸衰竭等处理可参照乙脑的治疗。

(二)免疫疗法

1.血清疗法 起病3天内患者可用恢复期患者或林区居住多年者的血清20~40ml肌注,或椎管内注射5~10ml。

2.高效价免疫丙种球蛋白每日6~9ml肌注,至体温降至38℃以下停用。

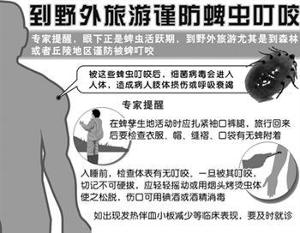

疾病预防

1.加强防蜱灭蜱。

1.加强防蜱灭蜱。

2.在林区工作时穿五紧防护服及高筒靴,头戴防虫罩;衣帽可浸邻苯二甲酸二甲酯,每套200g,有效期10天。

3.预防接种 每年3月前注射疫苗,第1次2ml,第2次3ml,间隔7~10天、以后每年加强1针。

4 林区工作做好治疗药品应急准备。

安全提示

1、林脑炎是由森林脑炎病毒引起的急性传染病,多见于森林地带,因多发生在春夏季节,又名春夏脑炎。感染者以男性为主,多为森林地区的作业人员或外地到林区放养蜜蜂者。

2、森林脑炎病毒寄生于啮齿动物如松鼠、野鼠等血液中,通过吸血昆虫(蜱)媒介传播。当人们进入有本病存在的森林地区时,被感染性蜱咬后,就可能受染,但大部分病入呈隐性感染或仅有轻微症状,只有一小部分出现明显症状。

3、野生啮齿动物及鸟类是主要传染源,林区的幼畜及幼兽也可成为传染源,传播途径主要由于硬蜱叮咬。人群普遍易感,但多数为隐性感染,仅约1%出现症状,病后免疫力持久。

4、本病有严格的地区性,进入疫区前必须积极做好预防措施:在生活地区周围搞好环境卫生,加强灭鼠、灭蜂工作。 初次进入疫区的人应接种森林脑炎疫苗。在疫区工作时应穿戴防护服,扎紧袖口、领口和裤脚口以防止蜱的叮咬。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

重危患者早期可试用恢复期

重危患者早期可试用恢复期