牛带绦虫病

疾病病因

(一)发病原因

牛带绦虫

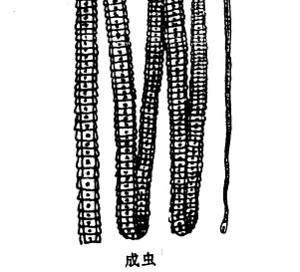

牛带绦虫又名牛肉绦虫、肥胖带绦虫、无钩绦虫。 成虫乳白色,扁如带状,分节,长约4m~8m。虫体前端较细,向后逐渐变宽,约有1000~2000个节片,虫体肥厚,不透明。整个由体由头节、颈节及链体三部分构成。每一节片均有雌雄生殖器官各一套。在虫体内妊娠节片的数量约占节片总数的10%,其子宫共有15~30个分支数,呈分支状排列在节片两侧,整齐,里面有大量虫卵。由于其伸缩蠕动可将虫卵散播在粪便中以及肛门周围甚至衣裤上。妊娠节片内约有虫卵8万个,50%的虫卵是已成熟的,只有40%必须要在宿主的体外过半个月才会发育成熟,如此算来,一条牛带绦虫一天排卵将近72万个。在粪便中发现的虫卵一般卵壳已经脱落,只有胚膜包被的圆形或近圆形的六钩蚴,它的直径介于36~42μm,呈黄褐色。胚膜3~3.8μm,表面有六角的网状纹理。胚膜内侧为薄而透明的幼胚外膜,绕着六钩蚴。牛带绦虫虫卵对外界的适应能力比较强,在粪便中亦可存活数十天,通常处理污水的方法也不能完全杀死虫卵,至少可存活168天在-4℃的环境中。

传染源

牛带绦虫呈世界性分布,多在喜吃牛肉,尤其有生食或半生食牛肉习惯的地区和民族中流行广泛,一般地区仅有散在感染。我国20多个省都有散在分布的牛带绦虫病人,但在若干少数民族地区,如新疆、内蒙、西藏、云南、宁夏、四川的藏族地区、广西的苗族地区、贵州的苗族、侗族地区,以及台湾的雅美族和泰雅族地区有地方性的流行。感染率高的可达到70%以上,患者多为青壮年人,一般男性稍多于女性。牛带绦虫病的病原体是牛囊尾蚴,感染了囊尾蚴的牛,是牛带绦虫病主要传染源。

传播途径

主要与当地人群的生活方式和饮食习惯有关。在流行区农牧民常在牧场及野外排便,致使人粪污染牧场、水源和地面。牛带绦虫卵在外界可存活8周或更久,因此放牧时,牛很容易吃到虫卵或孕节而感染。有些群体喜欢吃生的或是半生的牛肉亦容易感染。

牛带绦虫的惟一终宿主就是人类,中间宿主则有野猪、驯鹿、美洲驼、角马、牛科动物、野山羊、狐、绵羊等。人是牛带绦虫的终宿主,但不能成为其中间宿主。牛带绦虫卵如被人吞食后一般认为不能发育或产生牛囊尾蚴病(牛囊虫病),所以这不同于猪带绦虫的既以人为终宿主也以人为中间宿主。因为牛带绦虫的虫卵与妊娠节片随粪便排出,故它一般寄生在人体小肠上部。一般的演变过程是这样的:中间宿主吞食被污染的饲料后,接着六钩蚴在十二指肠内孵出并借其小钩及穿刺腺溶解黏膜而钻入肠壁,随血流到达身体各部肌肉内,特别是头部咀嚼肌、舌肌、心肌及其他骨骼肌内出现,经过10周左右发育为有感染性的囊尾蚴。成熟的牛囊尾蚴呈卵圆形,体积约(7~10)mm×(4~6)mm,半透明囊状乳白色囊体,隔囊壁肉眼可见白色小点状头节,囊内充满液体。当人吞食有感染力的囊尾蚴后,经小肠内的胆汁消化作用,头节翻出并固着在肠黏膜上,长出节片形成链体,约经3个月发育为成虫。囊尾蚴在牛肉内也可存活3年左右。成虫在人体内寿命很长,达30~60年以上。

易感人群

任何年龄均可患牛带绦虫病。感染牛带绦虫后,人体可产生带虫免疫,不能消除感染,但对再感染有一定的免疫力。最低年龄为10 个月,最高年龄为86 岁,但以21~40 岁青壮年最多,一般男性多于女性。

(二)发病机制

排出人体外的节片如被牛吞食,节片中的虫卵在牛体内发育为幼虫,随血流播散到牛身体各处,尤其是运动较多的股、肩、心、舌和颈部等肌肉内,经60~70天发育为牛囊尾蚴。除了牛之外,羊、美洲驼、长颈鹿、羚羊等也可被牛囊尾蚴寄生。人们如果吃了这样的生牛肉,或者在烹调过程中,牛肉中的幼虫没有被杀死,就会经口进入人体的消化道,在人的小肠内逐渐长大,发育为牛带绦虫。当少量牛带绦虫寄生在小肠内,虫体可从空肠下至回肠,然后粘在小肠黏膜上,这种情况下不会发生什么病变。当大量的寄生虫出现时,绦虫头节吸盘可压迫并损伤肠黏膜,此时在局部会有轻度亚急性炎症出现。如果寄生虫的数量达到一定数量时,也会因虫体结团造成部分性肠梗阻。当肠壁内出现脱落的节片活动时,遇回盲瓣阻挡时,活动增强,造成痉挛而产生腹痛等症状。

虫体代谢产物可能对宿主有一定毒性作用。牛带绦虫会吸取宿主肠道内营养成分,造成患者出现饥饿感、贫血及维生素缺乏的症状。由于虫体代谢物作用,患者也会出现嗜酸性粒细胞数量增高、荨麻疹、瘙痒和哮喘等变态症状的出现。牛带绦虫感染后,特异性抗体将会在患者血清内出现。

病理生理

牛带绦虫寄生在小肠内,可自空肠下至回肠,吸附在小肠黏膜上,很少产生病理变化。但当寄生虫数较多时,绦虫头节吸盘可压迫并损伤肠黏膜,局部有轻度亚急性炎症反应。当脱落的节片沿着肠壁活动,遇回盲瓣阻挡时,活动增强,引起痉挛而产生腹痛等症状。也可因虫体结团造成部分性肠梗阻。

动物实验证明,牛带绦虫的浸出液可使宿主肠道活动和分泌功能失调,胃液分泌减少,酸度降低。动物可出现腹泻、脓血便、痉挛及呼吸循环障碍。大量注射浸出液可使动物死亡。因此,虫体代谢产物可能对宿主有一定毒性作用。牛带绦虫无消化器官,但其体节皮层表面有许多微绒毛,具有吸收宿主营养成分的功能。当虫体大量吸取宿主肠道内营养成分,可造成患者饥饿感、贫血及维生素缺乏。由于虫体代谢物作用,患者可有嗜酸性粒细胞增高、荨麻疹、瘙痒和哮喘等变态反应表现。

牛带绦虫感染后,患者血清可出现特异性抗体。动物实验表明,牛带绦虫抗原免疫的小牛可产生对攻击感染的免疫力;抗原免疫母牛产生的初乳也可使哺乳小牛对牛带绦虫具有高度抵抗力。

流行病学

牛带绦虫病呈世界性分布,在以吃牛肉,尤其有生食牛肉习惯的地区或民族中可造成流行,一般地区则多为散发病例。牛带绦虫病分布绝大多数省、市、自治区均有人体牛带绦虫病报告,大多数为散发病例,感染率甚低,在0.1%~1%之间。但本病在云南西北部、四川甘 孜、贵州东南、西藏昌都、广西大苗山、内蒙古、新疆喀什等兄弟民族地区呈地方性流行,感染率较高,可达5%~70%。

1.传染源 感染牛带绦虫的人是该病的传染源。从粪便中排出虫卵,使牛感染而患牛囊尾蚴病。牛为食草动物,不吞食虫体,仅因吞食污染饲料中虫卵而被感染,故感染多较轻。但如一次吞食节片腐烂后污染饲料的大量虫卵,也可发生严重感染。牛囊尾蚴感染与牛的饲养放牧方式有关。人为牛带绦虫的惟一终宿主,故流行区人的排便习惯以及粪便污染牛棚、牧场、饲料、水源都可能造成牛囊尾蚴感染。再如人粪便未经恰当处理施用也可造成环境污染而造成牛的感染。

2.传播途径 人主要是进食生的或未煮熟的含牛囊尾蚴的牛肉感染牛带绦虫。饮食习惯是决定牛带绦虫病感染率最主要因素。回族食用牛肉机会较多,故牛带绦虫病较多。此外,藏族、苗族、侗族居民有生食牛肉习惯,牛带绦虫病也较常见。

3.易感人群 任何年龄均可患牛带绦虫病。感染牛带绦虫后,人体可产生带虫免疫,不能消除感染,但对再感染有一定的免疫力。最低年龄为10 个月,最高年龄为86 岁,但以21~40 岁青壮年最多,一般男性多于女性。牛带绦虫患者一般为单虫感染,但在流行区多虫感染亦不少见,流行区多虫感染大多在50%左右,也有报道高达95.2%者,但非流行区多虫感染仅占17%左右。报道虫体最多达30 条。人感染牛带绦虫与当地牛的囊尾蚴感染率与感染度有密切关系。

临床表现

可发生于任何年龄,潜伏期需3个月,为从吞食牛囊尾蚴至粪便中出现虫体节片(或虫卵)。一般男性多于女性。寄生人体的牛带绦虫成虫多为一条,也可多达8条。轻重程度与体内寄生虫数有关。

1.轻症

可毫无症状,粪便或内裤中发现白色节片为最常见的症状,患者多数因此就诊。妊娠节片多于大便时同粪便一起排出体外,而且常自动地单个或两三个节片相连地从肛门爬出,在肛门周围作短时间蠕动,并滑落到会阴或大腿部,患者感到肛门瘙痒不适。几乎所有患者都有肛门瘙痒的症状。

2.重症

症状明显者甚至可因并发症而死亡。

(1)胃肠道症状以腹痛最为常见,见于半数病例。腹痛可在上腹部、脐周或无固定位置,可为钝痛、隐痛、刺痛、咬痛或烧灼感,少数患者可有肠绞痛。此外还可有恶心、呕吐、腹泻等症状。食欲减退或亢进、消化不良都较常见。

(2)全身症状为乏力、体重减轻、夜间磨牙、贫血、营养不良等。

(3)其他少数患者可有①神经症状出现头昏、神经过敏、失眠、癫痫样发作与晕厥等。②皮肤症状有过敏性瘙痒症、荨麻疹、结节性痒症等。

检查

1.血象

血象变化甚少,一般无贫血。嗜酸性粒细胞计数可轻度增多,且多在早期出现。

2.虫卵检查

大多数患者粪便中可找到虫卵,但由于牛带绦虫无子宫孔,虫卵不能直接排入肠道,故并非每一例患者均可查获虫卵。虫卵检查可采用直接涂片或厚涂片法、沉淀法和漂浮浓集法等。其中Hein厚涂片法3次检出率极高。用棉花拭子法作肛门涂片检查可检获虫卵。方法简便、阳性率与沉淀法大致相等,可用于普查。粪便或拭子涂片检查发现的绦虫卵,不能鉴别其虫种,因为牛带绦虫与猪带绦虫卵极相似,两者难以区别。

牛带绦虫妊娠节片常从链体脱落,随呕吐物或粪便排出体外,故详细询问是否有呕吐,或粪便中是否带节片常是简单而准确的诊断方法。观察妊娠节片子宫分支的数目与形状可用于鉴定肠绦虫种类。牛带绦虫妊娠节片子宫分支数为15~30个,呈分支状整齐排列于节片两侧,猪带绦虫妊娠节片子宫分支为7~13个,呈树枝状。

4.头节检查

驱虫治疗后24小时,留取全部粪便检查头节可帮助考核疗效和鉴别虫种。牛带绦虫头节被驱出表明治疗彻底。如有多虫感染时,应观察头节数是否一致。

5.免疫学检查

用虫体匀浆或虫体蛋白质作抗原进行皮内试验、环状沉淀试验、补体结合试验或乳胶凝集试验可检测体内抗体,阳性符合率很高。用酶联免疫吸附试验也可检测宿主粪便中的特异性抗原,灵敏性可达100%,且具有高度特异性。

6.分子生物学检查

DNA-DNA斑点印渍法可用于检测牛带绦虫卵。近年有用聚合酶链反应(PCR)扩增粪便中虫卵或虫体脱落的外被体表物质的微量种特异性DNA序列,以检测人体内牛带绦虫或猪带绦虫成虫,特异性与灵敏性均很高。

诊断

应询问患者的民族、宗教信仰,有无生食或半生食牛肉的习惯,尤其来自少数民族地区者。

呕出或粪便排出节片几乎立即可作出诊断,但青年女性患者由于羞怯心理常隐瞒病史,从妊娠节片压片观察子宫分支数目与形态为主要的诊断方法之一。

3.肛门拭子法

查到绦虫卵。

可协助诊断。

治疗方案

目前用于治疗牛带绦虫病的药物较多,而且疗效显著,经驱虫治疗后大多可以痊愈,预后良好。下列药物可供选择。

1.吡喹酮

对牛带绦虫与猪带绦虫均有良好的杀虫作用,为目前的首选药物。服药后可出现头晕、恶心、腹痛、荨麻疹等,个别可出现心电图改变,所以服药时应遵医嘱或住院治疗。患者服药驱虫的前一晚宜禁食。

2.阿苯达唑

为一高效低毒的广谱驱虫药。临床可用于驱蛔虫、蛲虫、绦虫、鞭虫、钩虫、粪圆线虫等。

3.甲苯达唑

能抑制牛带绦虫摄取葡萄糖,导致能量不足虫体的麻痹。甲苯达唑可完整驱出虫体,多数可找到头节,疗效良好。

4.氯硝柳胺

能抑制绦虫线粒体的氧化磷酸化作用。口服后不易吸收,肠道中局部药物浓度较高,虫体头节在肠内被消化溶解。

5.甲苯咪唑

预后预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。