砭

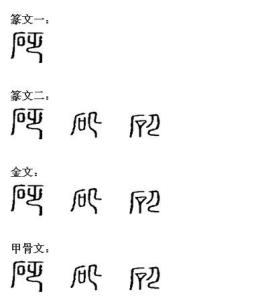

汉字演变

详细释义

本义与引申义

砭 biān 字从石从乏。“石”表示“石制的(工具、器具)”、“石刀”、“石针”;“乏”意为“减 损”。“石”与“乏”联合起来表示“以石刀切割痈肿以减损其体积”、“以石针穿刺脓包以减损其体积”、“以石制医具排脓”。

如在《山海经·东山经》里说:“又南三百里······而北流注于湖水。其中多箴鱼,其状如囗,其喙如箴,食之无疫疾。又南四百里,曰高氏之山,其上多玉,其下多箴石”。据此可知,古代的砭石是指高氏之山下的质地似玉非玉的一种扁平的石块,形状如“箴鱼,其状如匙,其喙如箴”,或者说是将扁平的质地似玉非玉的石块经敲打,破裂或者磨制后会呈现圆滑的头与锋利的尖,圆滑的头部可用来按摩经络,锋利的尖端可用来刺血、排脓。编辑者在江安长江石中也发现了这种形状的鹅卵石块。《黄帝内经·九针十二原》里说:“镵针者,头大末锐,去泄阳气”。说明后世发明的镵针是源于砭针的模型和用途的。编者家传有两枚镵针,铜质的针头如枣核状而扁平,约小楷笔头大小,针柄呈麻花状,全长约7至10厘米,可惜在文化大革命中遗失。而现代人用羊角制成的刮沙板也是合乎“箴鱼,其状如匙,其喙如箴”形状的物品,只是其头不如当时的砭石锋利,可用于按摩经络。总之,古代的砭石应该是用来刮沙、刺血、按摩经络等多用途的质地似玉非玉的一种鹅卵石。《黄帝内经·异法方宜论》里说:“故东方之域······其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来”。此与《山海经·东山经》里记载的箴鱼、箴石事实是相吻合的。

如在《山海经·东山经》里说:“又南三百里······而北流注于湖水。其中多箴鱼,其状如囗,其喙如箴,食之无疫疾。又南四百里,曰高氏之山,其上多玉,其下多箴石”。据此可知,古代的砭石是指高氏之山下的质地似玉非玉的一种扁平的石块,形状如“箴鱼,其状如匙,其喙如箴”,或者说是将扁平的质地似玉非玉的石块经敲打,破裂或者磨制后会呈现圆滑的头与锋利的尖,圆滑的头部可用来按摩经络,锋利的尖端可用来刺血、排脓。编辑者在江安长江石中也发现了这种形状的鹅卵石块。《黄帝内经·九针十二原》里说:“镵针者,头大末锐,去泄阳气”。说明后世发明的镵针是源于砭针的模型和用途的。编者家传有两枚镵针,铜质的针头如枣核状而扁平,约小楷笔头大小,针柄呈麻花状,全长约7至10厘米,可惜在文化大革命中遗失。而现代人用羊角制成的刮沙板也是合乎“箴鱼,其状如匙,其喙如箴”形状的物品,只是其头不如当时的砭石锋利,可用于按摩经络。总之,古代的砭石应该是用来刮沙、刺血、按摩经络等多用途的质地似玉非玉的一种鹅卵石。《黄帝内经·异法方宜论》里说:“故东方之域······其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来”。此与《山海经·东山经》里记载的箴鱼、箴石事实是相吻合的。

如《扁鹊仓公列传》是《史记》列传中的第四十五篇。这是一篇记叙古代名医事迹的合传。一位是战国时期的扁鹊,另一位是西汉初年的淳于意。有“扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石,以取外三阳五会”与公乘阳庆受其淳于意以《石神》一书等记载。说明古代砭石的锋利是要经过磨制的,并且还有专门的砭石治疗学术著作,如《石神》一书等。砭又是一种敲打经络治病的工具,据《扁鹊仓公列传》所述,扁鹊姓名秦越,游医生涯,擅长针砭治疗术,游到赵国专治妇科病。搉是敲打的意思,推理应该是常以砭搉经络得疗效,因此被人们以外号“砭搉”,久而久之讹传号称“扁鹊”。汉语言的特点是一音多义,为了用文字来准确记载、表达语言,便形成了一音多字,因字数有限,又呈现了一字多音多义的现象。在汉语言表达过程中,是一般都 能领会其意义的,可是一但用文字写出来,离开了当场所处的语言环境,有些时候就很难让人领会其意义了。而语言用文字记录,一但在记录时用上了错别字,那么说话人的原意就更难应证了。如砭搉本来是一种治病的方式方法,而被人们以称呼外号“砭搉”,再用文字记录成“扁鹊”,后来人们见到鹊字,联想到鸟类,便编造出了秦越医生化鸟升天的神话传说了。此例还可见到在《扁鹊仓公列传》中有一句:“文帝四年中”,其实原意是“文帝时,年中”,是时与四字错别了,让人费解。顺便说一下与针砭密切相关的《黄帝内经》一书,错别字更有让人们曲解的,如《黄帝内经·九针十二原》里说:“黄帝问于岐伯曰:‘余子万民养,百姓而收其租税;余哀其不给而属有疾病。余欲勿使备毒药,无用砭石,欲以微针通其经脉,调其血气,荣其逆顺出入之会。令可传于后世,必明为之法,令终而不灭,久而不绝,易用难忘,为之经纪,异其章,别其表里,为之终始。令各有形,忺立针经。愿闻其情”。“忺”本是高兴,适意,合乎原文意思。可是用了错别字“先”,“忺”与“先”是同音异字,字义切然不同,导致了千古疑惑,而分争《灵》《素》谁先谁后。一经更正,可见文中明明说;“余欲勿使备毒药,无用砭石,欲以微针通其经脉······异其章······忺立针经”。药物价格高老百姓负担重,砭石又很稀缺,能创新著,与《素问》异其章,而作《针经》,确实是很令人高兴的大事啊!还用分争不?并且可见自从《针经》问世后,砭石也就退出了历史,原因是稀缺的砭石被广泛易制的微针所代替,而让针砭术更加发扬光大了。

引申义:1.专用于排脓、放血的石刀、石针。2.专用于刺激穴位的针灸用针。

引申义:1.专用于排脓、放血的石刀、石针。2.专用于刺激穴位的针灸用针。

说明

古人以砭与针连称,称“箴砭”或“砭箴”,或称“针砭”或“砭针”。这说明二者既有区别又有联系。说“联系”,是指“针由砭发展而来”。“砭”是一种带有尖头的石刀(这是它和真正的针灸用针的区别)。它被发明出来的时候,人体经络穴位还没有被发现,因此它在初期还只是排腥脓、放毒血的医疗器具,并不用于针刺穴位以治病。按照《黄帝内经》的记载,它是中国南方人群的发明,后来被移居北方的南方人带入中原。“砭”被初次带入中原的具体地点是今鲁西豫东地区,或今称的“黄淮海平原”,这一地区就是古文献所谓的“东方”。鲁西豫东地区原为荒无人烟的大沼泽区,即《山海经》所称的“大荒”,从2600 BC开始,来自四面八方的各地移民蜂拥进入这一无人区,即原红山文化集团从渤海沿岸和河北地区进入鲁西豫东地区,他们带来了“灸术”;仰韶文化集团从西面进入鲁西豫东地区;大汶口文化集团从东面进入鲁西豫东地区;良渚文化集团从南方进入鲁西豫东地区,他们带来了“砭术”。这四大集团进入鲁西豫东地区的热闹情景,文献记载已经模糊,但生动地反映在“围棋”里面(棋子间无阶级地位差别,凭借人多势众抢占空地,先到者为地主,以多胜少,靠围殴夺取对方地盘)。因此,鲁西豫东地区成为人口数量最多密度最大的地区,但生活环境依然恶劣,主要是低湿的沼泽环境,到处是瘴气恶水,容易使人皮肤生疮,即中医所说的“痈疡”(“痈”指皮肤肿块,“疡”指皮肤肿块溃烂)。对付这种因低湿环境的毒气而产生的皮肤病,只有来自南方的良渚文化集团最有办法,因为良渚文化集团起源于江南水乡,其故乡的水土环境与鲁西豫东沼泽区相同。所以良渚文化集团贡献出了“砭术”。随后,随着砭术的广泛应用和实践,人们发现了人体穴位,往后,“砭”由尖头石刀进化为圆柱形的石针,后者才是真正的针灸用针,但名称仍为“砭”,所以古文献提到“砭”的时候,总说它用于“刺”。但纤细的圆柱形石针很难磨制,且容易折断,故古人转而采用竹制的针灸用针,名其为“箴”,字从竹从咸,“竹”指“竹制”,“咸”意为“酸涩感”,即指竹针刺入肌体穴位后产生的特有的酸涩感。后来又改用金属制作针灸用针,名其为“针”。当砭发展为“箴”和“针”的时候,时间已经从2600 BC进展到了2400 BC,经过200年的发展,当初从四面八方迁入鲁西豫东地区的各地移民已经融合为本地的一大土著文化集团——东夷集团,其领袖是伏羲,伏羲的首都就在豫东地区的淮阳。《帝王世纪》说“伏羲制九针”。这说明砭术和灸术发展到伏羲时代(2400 BC),已经从中原龙山文化时代初期(2600 BC-2400 BC)的“外病外治”演变成中期(2400 BC-2300 BC)“内病外治”(即根据经络穴位治病)的真正的针灸术了。因此,中国针灸术是上古时代东夷集团的创造,其创造的时间,以“九针”的出现为标志,是在2400 BC,创造地点以“九针”的命名者伏羲的首都为准,在今河南淮阳。

古人以砭与针连称,称“箴砭”或“砭箴”,或称“针砭”或“砭针”。这说明二者既有区别又有联系。说“联系”,是指“针由砭发展而来”。“砭”是一种带有尖头的石刀(这是它和真正的针灸用针的区别)。它被发明出来的时候,人体经络穴位还没有被发现,因此它在初期还只是排腥脓、放毒血的医疗器具,并不用于针刺穴位以治病。按照《黄帝内经》的记载,它是中国南方人群的发明,后来被移居北方的南方人带入中原。“砭”被初次带入中原的具体地点是今鲁西豫东地区,或今称的“黄淮海平原”,这一地区就是古文献所谓的“东方”。鲁西豫东地区原为荒无人烟的大沼泽区,即《山海经》所称的“大荒”,从2600 BC开始,来自四面八方的各地移民蜂拥进入这一无人区,即原红山文化集团从渤海沿岸和河北地区进入鲁西豫东地区,他们带来了“灸术”;仰韶文化集团从西面进入鲁西豫东地区;大汶口文化集团从东面进入鲁西豫东地区;良渚文化集团从南方进入鲁西豫东地区,他们带来了“砭术”。这四大集团进入鲁西豫东地区的热闹情景,文献记载已经模糊,但生动地反映在“围棋”里面(棋子间无阶级地位差别,凭借人多势众抢占空地,先到者为地主,以多胜少,靠围殴夺取对方地盘)。因此,鲁西豫东地区成为人口数量最多密度最大的地区,但生活环境依然恶劣,主要是低湿的沼泽环境,到处是瘴气恶水,容易使人皮肤生疮,即中医所说的“痈疡”(“痈”指皮肤肿块,“疡”指皮肤肿块溃烂)。对付这种因低湿环境的毒气而产生的皮肤病,只有来自南方的良渚文化集团最有办法,因为良渚文化集团起源于江南水乡,其故乡的水土环境与鲁西豫东沼泽区相同。所以良渚文化集团贡献出了“砭术”。随后,随着砭术的广泛应用和实践,人们发现了人体穴位,往后,“砭”由尖头石刀进化为圆柱形的石针,后者才是真正的针灸用针,但名称仍为“砭”,所以古文献提到“砭”的时候,总说它用于“刺”。但纤细的圆柱形石针很难磨制,且容易折断,故古人转而采用竹制的针灸用针,名其为“箴”,字从竹从咸,“竹”指“竹制”,“咸”意为“酸涩感”,即指竹针刺入肌体穴位后产生的特有的酸涩感。后来又改用金属制作针灸用针,名其为“针”。当砭发展为“箴”和“针”的时候,时间已经从2600 BC进展到了2400 BC,经过200年的发展,当初从四面八方迁入鲁西豫东地区的各地移民已经融合为本地的一大土著文化集团——东夷集团,其领袖是伏羲,伏羲的首都就在豫东地区的淮阳。《帝王世纪》说“伏羲制九针”。这说明砭术和灸术发展到伏羲时代(2400 BC),已经从中原龙山文化时代初期(2600 BC-2400 BC)的“外病外治”演变成中期(2400 BC-2300 BC)“内病外治”(即根据经络穴位治病)的真正的针灸术了。因此,中国针灸术是上古时代东夷集团的创造,其创造的时间,以“九针”的出现为标志,是在2400 BC,创造地点以“九针”的命名者伏羲的首都为准,在今河南淮阳。

李经纬、邓铁涛等主编《中医大辞典》:“砭石:指一种楔形石块,是我国最古的医疗工具。亦称针石、鑱石、石针、砭针。约起源于新石器时代,用以砭刺患部治疗各种疼痛和排脓放血等。”

砭石一词,在《内经》全书中共见10次。砭石,即石针,指用石头磨制成形状不同、大小不一的针刺器具。

⑴《素问·异法方宜论》:“其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。”

唐·王冰次注:“砭石,谓以石为针也。《山海经》曰:‘高氏之山,有石如玉,可以为针。’则砭石也。”

明·张介宾《类经十二卷·论治类九》:“砭石,石针也,即磁锋之属。”

日本·丹波元简《素问识》:“ 砭石,《南史·王僧孺传》全元起欲注《素问》,访王僧孺以砭石。答曰:‘古人以石为针,必不用铁。’《说文》有此‘砭’字。许慎云:‘以石刺病也。’《东山经》云:‘高氏之山多针石。’郭璞云:‘可以为砭针,治痈肿。’《春秋》:‘美不如恶石。’服子慎注:‘石,砭石也。季世无复佳石,故以铁代之耳。’简按:《山海经》:‘高氏之山,其上多玉,其下多箴石。’吴任臣广注:‘程良孺曰:或云金刚钻,即其物也。’”

日本·森立之《素问考注》:“案:砭石,即为铍针之所出。砭即石弩,古昔以自然石之砭决疮疡,其后仿此作铍针、鑱针。微针亦本是草木尖刺,仿此作微针。针之为言刺也,纤也。应知微针之类,皆是从草尖木刺仿造也必矣。《古今医统》云:‘石弩,即砭石别名。’可从。案:《说文》:‘砮石可以为石镞。从石奴声。《夏书》曰:梁州贡砮丹。《春秋国语》曰:肃慎氏贡楛矢石砮。’‘砭,以石刺病也。’贾逵注曰:‘砮,矢镞之石也。’不误。玉裁曰:‘按:砮,本石名。韦昭注石砮云:镞也。以石为之。乃少误。’《汉书·地理志》上‘历砥砮丹。’注:‘砮,石名。可为矢镞。’《东山经》‘高氏之山,其下多箴石。’郭云:‘可以为砭针,治痈肿者。’所谓箴石即砭石,可以箴人病之石,故谓之箴石也。箴、针(针)古今字。东山出此者,与《素问》‘从东方来’之言相合。……[眉]元·齐德之《外科精义》卷上曰:‘砭镰法。夫上古制砭石之大小者,随病所宜也。《内经》谓针石、砭石、鑱针,其实一也。’”日本森立之先生考证甚详,为是。

唐·王冰次注:“古者以砭石为针,故不举九针,但言砭石尔。当制其大小者,随病所宜而用之。”

宋·林亿等《新校正》云:“按全元起云:‘砭石者,是古外治之法,有三名,一针石,二砭石,三鑱石,其实一也。古来未能铸铁,古用石为针,故名之针石。’言工必砥砺锋利,制其大小之形,与病相当。黄帝造九针以代鑱石。上古之治者,各随方所宜,东方之人多痈肿聚结,故砭石生于东方。”

张介宾《类经十九卷·针刺类九》注:“古者以砭石为针,用为外治之法,自黄帝始造九针以代石,古不曰九针而曰砭石。然制有大小,必随病所宜,各适其用也。”

张志聪《素问集注》:“上古之时,未有冶铸,以砭石为针,制有大小,随病所宜,黄帝始造九针,以代鑱石。经曰:‘小之则无内,大之则无外。’盖治外者,制小其针;治内者,制其大也。”

高士宗《素问直解》:“上古之时,冶铸未兴,砭石为针,则大小之制宜审也。”

森立之《素问考注》:“案:砭石大小者,九针中除毫针、员针、鍉针外,鑱针、锋针、铍针、员利针、长针、大针,六针各有大小,是外治之所用。如内治微针,则针工专业,前文所云治神养身,并用微针之要诀也。”

同本义 [stone needle used in acupuncture]

砭,以石刺病也。――《说文》

[地质]∶曲流凹岸由于水流拥挤而发生侵蚀的地点 [nip]

[方]∶山坡 [hillside]

他们这时正走在一道砭上,上头是山崖,下边是石岩,光秃秃的没一点遮拦。――柳青《铜墙铁壁》

砭 <动>

古代用石针扎皮肉治病。后用金属针以治病,也称“砭” [pierce]

砭 biān

①古代用来治病的石针。

【释义】刺入骨髓,形容使人感觉非常冷或疼痛非常剧烈:朔风~。

【出处】人教版23课 《登上地球之巅》 作者:郭超人

古籍解释

砭石

砭石(biān shí)者,以石治病也,是通用名称。砭石一般指泗滨砭石,而运用砭石治病的医术称为砭术,砭术是中医的六大医术之一,砭. 针. 灸. 药.按跷和导引。《黄帝内经》记载,砭石其色玄黄,这里的意思是黑色带一点土黄,还是以黑色为主色。

砭石(biān shí)者,以石治病也,是通用名称。砭石一般指泗滨砭石,而运用砭石治病的医术称为砭术,砭术是中医的六大医术之一,砭. 针. 灸. 药.按跷和导引。《黄帝内经》记载,砭石其色玄黄,这里的意思是黑色带一点土黄,还是以黑色为主色。

含砭地名

石砭峪,在今西安市长安区五台乡境内,古时以谷口有巨石如鳖得名石鳖谷,又叫石壁谷、石鳖峪,后谐音今名。

青化砭,延安市宝塔区辖镇。位于延安东北30余公里处,在一条约15公里长南北走向的蟠龙川中,一条公路沿川北上,公路两侧为连绵起伏的山地,便于隐蔽部队,是进行伏击的理想战场。1972年设青化砭公社,1984年改镇。位于市区东北,距市区40公里。面积90.7平方公里,人口0.1万。辖张马河、新山沟、常沟、海眼沟、呼不塌、二峁渠、碑路坪、常塔、七郎沟、新庄科、李家崖、米家沟、闫家沟、赵家沟、曹咀、王庄、高窑、中庄、青化砭、常屯、小寺沟、小蒜沟、石绵羊沟、白家坪、石家圪崂、白家坡、林坪、前丈子沟、后丈子沟、大寺沟、散岔、武家沟、乔家沟、崔家圪崂、惠家砭、方桥36个村委会。以农为主,牧业为辅。1947年中国人民解放军在此地进行了著名的青化砭伏击战。

燕子砭,在陕西省汉中地区宁强县。燕子砭,毗邻蜀、陇交界处,千百年来不过是秦岭余脉皱褶中的一个小镇,有一条兴起于唐初、盛于明清的老街。燕子砭老街位于嘉陵江与燕子河(又名康宁河)交汇处,是一个三角形的小山丘。当地老百姓形象地称之为“两江洗铧”。若从远处、高处来看,燕子砭真的象一个展翅欲飞的燕子。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。